El Exorcismo de Hormigón: La Tragedia de Saikovo

El verano de 1994 llegó a la región de Sverdlovsk cargado de una pesadez atmosférica que iba más allá del clima. Era una época de transición dolorosa, donde las ruinas de un imperio colapsado proyectaban sombras largas sobre las almas de sus habitantes. En las grandes ciudades, la mafia y el dinero nuevo dictaban la ley, pero en los rincones olvidados como la pequeña aldea de Saikovo, en el distrito de Irbit, el tiempo parecía haberse detenido, o peor aún, haber retrocedido hacia una era de oscurantismo medieval.

En este escenario de isbas de madera torcidas y caminos de barro eterno, vivía Nastia Belusova, una niña de once años de ojos grises y mirada perpetuamente asustada. Nastia era una criatura silenciosa, una observadora cautelosa en un mundo que no parecía tener lugar para la inocencia. Vivía con su madre, Svetlana, una mujer de treinta y dos años cuya voluntad había sido erosionada por el trabajo incesante en la granja y por la sumisión absoluta a la figura patriarcal de la familia: su padre, Afanasi Gromov.

Afanasi, de 68 años, no era un abuelo cualquiera. Era un hombre de la “vieja escuela” en su versión más siniestra. Taciturno, abstemio en un país ahogado en vodka, y obsesivamente ordenado. Para los vecinos, era un hombre recto y temeroso de Dios; para su familia, era un tirano cuya palabra tenía el peso de una sentencia divina. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de rectitud se gestaba una locura religiosa alimentada por la desesperación de la época y las supersticiones rurales.

La Obsesión

La tragedia comenzó a fraguarse en la mente de Afanasi mucho antes de la desaparición física de la niña. Con la llegada de la adolescencia, Nastia había empezado a mostrar los cambios típicos de su edad: rebeldía ocasional, llantos repentinos, retraimiento. Pero donde una mente sana vería hormonas y crecimiento, Afanasi vio al Diablo.

—Está corrompida —sentenciaba con voz cavernosa, clavando sus ojos apagados en su hija Svetlana—. ¿No ves cómo mira? Ese brillo no es de ella. Es el demonio. Debemos purgarla antes de que sea tarde.

Svetlana, entrenada desde la infancia para obedecer sin cuestionar, bajaba la cabeza. El miedo a su padre era más fuerte que la lógica. La casa se llenó de amuletos de hierba seca, ajo y agua de dudosa procedencia bendecida por el propio anciano. Nastia vivía aterrorizada, encogiéndose cada vez que la sombra de su abuelo se proyectaba sobre ella. Pero el terror real, el físico y tangible, aún estaba por llegar.

El Día de la Oscuridad

Fue a finales de junio, un día sofocante donde el aire olía a tormenta inminente. Svetlana partió hacia la granja, instruyendo a Nastia para que fuera a casa de su abuelo a ayudar con las malas hierbas. La niña, con su vestido de calicó floreado, caminó obedientemente hacia su destino, cruzando la verja del patio de Afanasi bajo la mirada distraída de la vecina, Baba Klava. Fue la última vez que el sol tocó su piel.

Ese día, Afanasi no gritó. Fue inquietantemente amable. Le ofreció un té de hierbas, una mezcla narcótica que nubló los sentidos de la niña. Mientras sus párpados pesaban como plomo, escuchó un susurro que heló su sangre: —Duerme, nieta. Echaremos al demonio.

Cuando Nastia despertó, el mundo había desaparecido. Solo había oscuridad, humedad y un olor nauseabundo. Estaba en el fondo de un antiguo pozo séptico de hormigón, una estructura de tres metros de profundidad, clausurada hacía años, situada detrás del retrete del patio. Su abuelo había sellado la salida con una tapa de tablas gruesas, lastrada con bloques de hormigón y una vieja rueda de tractor.

Nastia gritó. Golpeó las paredes viscosas cubiertas de musgo y cochinillas hasta que sus nudillos sangraron. Llamó a su madre, a Dios, a cualquiera. Pero sus gritos morían contra la tapa de madera, ahogados por la tierra. Estaba enterrada viva.

La Gran Mentira

Mientras Nastia arañaba las paredes de su prisión, en la superficie se desarrollaba una farsa macabra. Cuando Svetlana notó la ausencia de su hija, el pánico se apoderó de ella. Corrió hacia Afanasi. El anciano, fumando con calma en su porche, tejió la primera hebra de su red de mentiras.

—Se fue ayer —dijo con una indiferencia ensayada—. Ayudó un poco y corrió al río con unos amigos. Dijo que irían al pueblo vecino. Son jóvenes, la sangre les hierve. Ya volverá.

La mentira, lógica y simple, desvió la atención. El pueblo entero se movilizó. Hombres con linternas peinaron los bosques; las mujeres interrogaron a cada vecino. Incluso el capitán de policía Anisimov, un hombre cansado y cínico, dirigió la búsqueda hacia el río, sospechando un ahogamiento. Nadie miró hacia el patio de Afanasi. Nadie podía concebir que el anciano que lloraba y maldecía los “tiempos modernos” mientras buscaba con ellos, tenía a su nieta agonizando a pocos metros de su puerta trasera.

El Ritual del Infierno

Abajo, en el foso, el tiempo se desintegraba. Los días eran una tenue línea de luz que se filtraba por las grietas; las noches eran un abismo absoluto lleno del corretear de las ratas.

Afanasi Gromov estableció una rutina monstruosa. Cada noche, pasadas las doce, movía ligeramente la tapa. Bajaba un cubo con un trozo de pan duro y agua tibia del río. —Come, miserable —retumbaba su voz distorsionada por el eco—. No alimentaré a tu demonio, solo a tu carne para que aguante el castigo. ¡Reza! ¡Arrepiéntete!

Luego, comenzaba el “exorcismo”. El anciano leía salmos mezclados con conjuros paganos, arrojaba sal y agua bendita al agujero, y gritaba al “espíritu impuro” que habitaba en la niña. Nastia, en su desesperación, le suplicaba perdón por pecados que no entendía, pero sus súplicas solo confirmaban la locura de Afanasi: —¡Mientes, demonio! Usas su voz para engañarme. Pero te mataré de hambre. Te quemaré con la oscuridad.

Con el paso de las semanas, Nastia dejó de gritar. El hambre atroz dio paso a una debilidad letal. Su cuerpo comenzó a consumirse, sus músculos se atrofiaron y su mente, incapaz de procesar tanto horror, se refugió en la catatonia. Dejó de ser una niña para convertirse en un animal acorralado, existiendo en un limbo entre la vida y la muerte, rodeada de sus propios desechos.

El Olor de la Verdad

El verano dio paso a un otoño húmedo y frío. En septiembre, la esperanza de encontrar a Nastia se había desvanecido en el pueblo. Svetlana era una sombra, y el caso se cerró como “desaparición sin rastro”. Afanasi parecía haber triunfado en su locura. Pero había algo que no podía controlar: la biología.

Un olor comenzó a emanar del patio de los Gromov. No era el olor del estiércol ni de la basura habitual. Era un hedor dulzón, pesado y penetrante. Olor a descomposición y muerte. Afanasi intentó enmascararlo con lejía, vinagre y montones de hierba, pero el hedor persistía, colándose en las casas vecinas.

La salvación llegó de la mano de los forasteros. Víctor Kuznetsov, un ex paracaidista veterano de Afganistán que se había mudado recientemente al pueblo, conocía ese olor. —Eso no es un perro muerto —le dijo a su esposa, cerrando las ventanas—. Eso huele a humano.

Cuando su propio hijo enfermó debido a las moscas que pululaban alrededor de la propiedad de Gromov, Víctor decidió actuar. Ignorando a la policía local, reclutó a dos hombres del pueblo y marchó hacia la casa del anciano.

La Revelación

Era una tarde gris de septiembre. Afanasi, al ver a los hombres entrar en su propiedad, se transformó. Aquel anciano “recto” desapareció, revelando a una bestia acorralada. Blandió un hacha, con los ojos desorbitados y espuma en la boca. —¡Fuera de aquí! ¡Es mi tierra! ¡Os mataré!

La violencia de su reacción fue la confirmación que Víctor necesitaba. Tras un breve forcejeo, desarmaron al anciano. Mientras uno de ellos lo inmovilizaba, Víctor y otro vecino comenzaron a desmontar la pila de basura que ocultaba la tapa del pozo.

Al mover el pesado escudo de madera, una bofetada de aire fétido les golpeó el rostro, haciéndoles retroceder con arcadas. Cuando el aire se despejó un poco, Víctor se asomó con una linterna.

Lo que vio le perseguiría el resto de sus días.

En el fondo, sobre un lecho de lodo negro, había un esqueleto viviente. Una criatura desnuda, cubierta de una costra de suciedad y llagas, con el cabello enmarañado y gris. Dos ojos enormes, desprovistos de humanidad, miraron hacia la luz. La criatura emitió un gemido, un sonido chirriante y mecánico. —Dios santo… —susurró Víctor, con la voz quebrada—. Es ella. Es Nastia.

El Desenlace

El caos estalló en Saikovo. La niña fue sacada del pozo envuelta en una lona, tan frágil que temían romperla. Cuando Svetlana vio lo que quedaba de su hija, su grito desgarró el cielo, un aullido de dolor puro que silenció a la multitud.

Afanasi, esposado por el arrepentido capitán Anisimov, no mostraba culpa. Miraba a la multitud con desprecio, murmurando con la convicción de un mártir: —Necios… He salvado su alma. El demonio estaba débil, casi había salido. Ustedes lo han traído de vuelta.

Nastia fue llevada al hospital de urgencia. El parte médico era un catálogo de horrores: caquexia extrema (pesaba menos de 20 kilos), deshidratación severa, atrofia muscular total, sepsis y un estado de despersonalización profunda.

Durante un mes, los médicos lucharon por su vida. Svetlana no se separó de su lado, susurrándole promesas de un futuro que ya no existiría. Nastia permanecía allí, en la cama blanca, pero su mente nunca salió del pozo. A veces gemía en sueños, reviviendo la oscuridad.

El cuerpo de Nastia, devastado por tres meses de tortura medieval, no pudo resistir. El envenenamiento de la sangre y el fallo multiorgánico ganaron la batalla. Un mes después de su rescate, Nastia Belusova falleció sin haber recuperado la consciencia, sin haber podido escuchar las disculpas de un mundo que le había fallado.

Afanasi Gromov fue declarado enfermo mental, un diagnóstico que no consoló a nadie. Murió años después, encerrado en una institución, aún convencido de su santidad.

La historia de Nastia quedó grabada en la memoria de los Urales como una cicatriz. Una tragedia que nos recuerda que los demonios más aterradores no viven en el infierno ni poseen cuerpos inocentes; viven entre nosotros, disfrazados de rectitud, alimentados por la ignorancia y protegidos por la indiferencia de aquellos que deciden no mirar.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

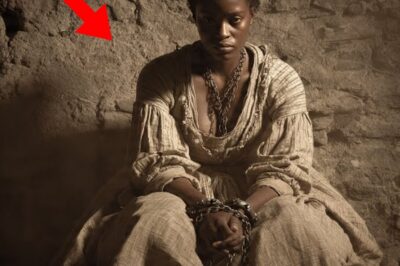

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load