La Granja del Silencio: La Venganza de Manuela Reyes

Andalucía, 1811.

En las tierras áridas de Andalucía, donde el sol castiga sin piedad y los secretos se pudren como cadáveres bajo la tierra, existió una mujer llamada Manuela Reyes. España sangraba bajo la guerra contra los franceses, pero ninguna batalla, ningún fusil, ningún cañón podría compararse con el horror que se gestaba silenciosamente en su propia granja.

Durante nueve años completos, Manuela vivió ignorante del infierno que habitaba bajo su mismo techo. Nueve años en los que preparó comidas, zurció ropa, rezó el rosario y durmió junto a un monstruo. Años en los que su hija Elena desaparecía cada tarde en el granero con su padre y ella nunca preguntó por qué. Cuando finalmente descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para la inocencia, pero no para la venganza.

Lo que Manuela hizo cuando sus ojos se abrieron a la pesadilla es algo que los campesinos de la región todavía susurran en las noches sin luna, porque hay cosas peores que el demonio: hay madres traicionadas.

Capítulo 1: La Ceguera

El camino polvoriento que conducía a la finca de los Reyes serpenteaba entre olivos centenarios y campos de trigo sedientos. Era una tierra dura que exigía sacrificio. Manuela conocía cada piedra de ese camino. Había llegado allí como esposa de Rodrigo Reyes hacía once años, con apenas diecisiete primaveras y el vientre ya abultado con Elena.

Rodrigo era un hombre de pocas palabras, respetado por los vecinos por ser trabajador y acudir a misa. “Tienes suerte”, le decían a Manuela. Y ella asentía, porque en 1811 las mujeres no cuestionaban a sus maridos.

La granja era modesta: una casa de piedra blanca, un pozo, un corral y el granero. Ese maldito granero de madera oscura que se alzaba al fondo, casi oculto por almendros. Rodrigo lo había construido para “trabajar en paz”. Manuela nunca entraba; era el dominio de su marido. Rodrigo decía que le enseñaba a Elena el oficio de carpintería, y Manuela, agradecida, creía que era un padre preocupado por la educación de su hija.

Pero Elena era una niña extraña. Silenciosa, de ojos grandes y oscuros, parecía contener secretos demasiado pesados. Cuando Manuela intentaba abrazarla, la niña se ponía rígida. Las tardes seguían siempre el mismo ritual: Rodrigo llevaba a Elena al granero, la puerta se cerraba y Manuela quedaba sola.

Hubo señales que Manuela ignoró. Sangre en la ropa interior de Elena a los ocho años, explicada como una caída. Pesadillas nocturnas que los vecinos escuchaban. Sollozos tras la puerta del granero que Rodrigo silenciaba con promesas de dulces. Manuela enterró sus dudas en lo más profundo de su conciencia, porque contemplar la verdad significaba mirar al abismo.

Capítulo 2: Las Grietas en la Realidad

El invierno de 1811 trajo lluvias y guerra, pero el verdadero invierno estaba dentro de la casa. Elena se encogía cada día más, queriendo desaparecer. Una tarde, Manuela vio marcas de mordiscos en el cuello de su hija. Cuando preguntó, Elena entró en pánico y Rodrigo, con frialdad, desestimó la preocupación de su esposa, reafirmando su autoridad.

Esa noche, Manuela bajó al granero. A través de una ventana sucia, vislumbró el interior: un catre con correas y dibujos clavados en la pared. Dibujos de Elena, desnuda, hechos por una mano adulta y obsesiva. Rodrigo la descubrió espiando. Con una calma aterradora, manipuló la realidad, diciéndole que eran bocetos artísticos y que ella estaba imaginando cosas. La obligó a volver a la cama y esa noche la tomó con una violencia que no había mostrado en meses.

Al día siguiente, Elena se rompió. “¿Por qué no me ayudas?”, le preguntó a su madre con ojos llenos de odio. Rodrigo, al ver la tensión, decidió que era hora de que Manuela “entendiera su lugar”. La llevó al granero y le mostró el infierno.

Capítulo 3: La Verdad Insoportable

A la luz del día, el granero reveló su monstruosidad. Los dibujos eran un registro meticuloso del abuso, año tras año. Había instrumentos de tortura. Rodrigo confesó con orgullo sus crímenes, justificándolos como la educación de una niña obediente. Amenazó a Manuela: si hablaba, si intentaba algo, Elena pagaría el precio o sufriría un “accidente”.

Manuela, atrapada, asintió. Pero cuando regresó a la casa y abrazó a su hija rota, algo murió dentro de ella y algo nuevo nació: una furia fría y calculadora. Elena le dijo: “Él es más fuerte. Solo sobrevive, mamá”. Pero Manuela ya no quería solo sobrevivir. Quería sangre.

Capítulo 4: La Metamorfosis

Manuela comenzó a actuar. Fingió sumisión absoluta, recuperando la confianza de Rodrigo. Mientras tanto, recolectaba hierbas. No solo valeriana para dormir, sino Belladona y Adelfa, venenos que su abuela le había enseñado a identificar. Comenzó a drogar ligeramente a Rodrigo, debilitándolo día a día, mientras sembraba rumores en el pueblo sobre la “mala salud” de su marido.

Descubrió, tras interrogar a Elena, que Rodrigo podría haber tocado a otras niñas. La justicia debía ser definitiva. Memorizó la ubicación del cuchillo en el granero. Esperó el momento perfecto. Y ese momento llegó con la luna nueva, la noche más oscura del mes.

Capítulo 5: La Cena de los Condenados

La noche de la luna nueva, el viento aullaba entre los olivos como un presagio. Manuela preparó la cena favorita de Rodrigo: estofado de cordero con vino tinto fuerte. Pero en la jarra de vino no solo había uvas fermentadas; había una infusión concentrada de estramonio y belladona que Manuela había preparado con meticulosidad quirúrgica. Una dosis calculada no para matar al instante, sino para paralizar, para alucinar, para robarle la voluntad antes de robarle la vida.

Rodrigo comió con avidez. Bebió un vaso, luego otro. —El vino tiene un sabor extraño hoy —murmuró, chasqueando la lengua. —Es la barrica nueva —respondió Manuela sin levantar la vista de su plato—. El posadero dijo que era de la mejor cosecha.

Diez minutos después, Rodrigo se levantó. Se tambaleó. Se llevó una mano a la sien, parpadeando como si la luz de las velas fuera demasiado intensa. —Me siento… pesado —gruñó—. Iré al granero. El aire fresco me sentará bien. Elena, ven.

Manuela levantó la vista. Sus ojos, antes sumisos, ahora brillaban con una determinación de acero. —Ve tú, Rodrigo. Elena se queda aquí. —¿Qué has dicho? —La voz del hombre salió pastosa, arrastrada. Dio un paso hacia ella, pero sus piernas no respondieron. Cayó de rodillas, apoyándose en la mesa.

—Dije que vayas al granero —repitió Manuela, poniéndose de pie lentamente—. Te esperamos allí.

Rodrigo intentó gritar, pero su lengua se sentía como un trapo en su boca. El terror comenzó a amanecer en sus ojos negros. Se arrastró hacia la puerta, impulsado por un instinto animal de huida, o quizás por la costumbre de buscar refugio en su santuario de perversión.

Salió a la noche oscura. Manuela tomó un candelabro y miró a Elena. —Quédate aquí, mi vida. No salgas hasta que yo te llame. Elena, pálida pero con los ojos secos, asintió. Sabía que el final había llegado.

Manuela siguió a su esposo. Lo vio tropezar en el camino, caer, levantarse y finalmente derrumbarse justo en la entrada del granero. Manuela lo arrastró hacia adentro. Era más pesado que un buey muerto, pero la adrenalina le daba la fuerza de diez hombres.

Capítulo 6: El Juicio Final

Cuando Rodrigo recuperó una pizca de consciencia, se dio cuenta de que no podía moverse. Estaba acostado en el catre. Las mismas correas de cuero que tantas veces había usado para inmovilizar a su pequeña hija ahora se clavaban en sus propias muñecas y tobillos. El estramonio hacía que el granero pareciera girar, y las sombras danzaban como demonios a su alrededor.

Manuela estaba de pie frente a él, iluminada por la luz vacilante de varias velas que había dispuesto alrededor. Tenía el cuchillo de carnicero en la mano, ese mismo que él mantenía afilado sobre la mesa de trabajo.

—Manuela… —graznó él—. Desátame… Te mataré… —No, Rodrigo. Ya no vas a matar a nadie. Ni a tocar a nadie.

Manuela se acercó. No había ira en su rostro, solo una eficiencia aterradora. —Durante nueve años convertiste este lugar en un infierno. Hoy, el infierno viene a reclamarte.

Con una calma impasible, Manuela hizo lo que había planeado. No le dio una muerte rápida. Rodrigo Reyes, el hombre respetado, el monstruo oculto, gritó. Gritó hasta que su garganta se desgarró, pero el viento de la tormenta y los muros gruesos del granero se tragaron sus lamentos. Manuela se aseguró de que sintiera una fracción del dolor que había infligido. Destruyó sus manos, esas manos grandes y callosas, antes de permitirle el alivio de la muerte.

Cuando el último aliento de Rodrigo escapó de sus labios, el silencio volvió a la granja. Un silencio denso, pero limpio.

Capítulo 7: La Purificación

Manuela salió del granero, empapada en sudor y sangre ajena. Caminó hacia la casa y encontró a Elena parada en el umbral. La niña miró las manos de su madre, luego miró hacia el granero.

—¿Se acabó? —preguntó Elena con un hilo de voz. —Se acabó —confirmó Manuela.

Manuela entró, se lavó los brazos en el barreño y se cambió el vestido. Luego, tomó una antorcha del fuego de la cocina. —Ven, Elena. Necesitamos luz.

Caminaron juntas hacia el granero. Manuela le entregó la antorcha a su hija. —Este lugar guarda memorias que no merecen existir —dijo Manuela—. Tú sufriste aquí. Tú tienes el derecho de borrarlo.

Elena tomó la antorcha. Miró la madera vieja y seca. Por primera vez en años, una emoción distinta al miedo cruzó su rostro: poder. Lanzó la antorcha sobre la paja seca que rodeaba la estructura.

El fuego prendió con voracidad. Las llamas lamieron la madera, trepando hacia el techo, devorando los dibujos, el catre, las herramientas y el cadáver del monstruo. El granero se convirtió en una pira funeraria gigantesca, iluminando la noche andaluza con un resplandor naranja y furioso.

Madre e hija observaron cómo el fuego rugía, crepitaba y finalmente colapsaba la estructura. Las vigas cayeron con un estruendo que sonó como una ovación.

Epílogo: Cenizas y Libertad

Cuando los vecinos llegaron, alertados por el resplandor, encontraron a una viuda desconsolada y a una hija aterrorizada mirando las cenizas. —Un accidente —sollozó Manuela en el hombro de Doña Amparo—. Una lámpara de aceite… intentó salvar las herramientas… pobre Rodrigo.

Nadie dudó. Nadie sospechó. Rodrigo Reyes fue enterrado en una tumba vacía, pues sus huesos quedaron mezclados con los escombros carbonizados de su templo de dolor. La gente del pueblo compadeció a la familia durante años.

Pero en la intimidad de su hogar, el silencio cambió. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la paz. Manuela y Elena trabajaron la tierra solas. Elena nunca se casó, nunca dejó que ningún hombre la tocara, pero recuperó su voz. Aprendió a sonreír de nuevo, aunque su sonrisa siempre conservó un toque de sombra.

Manuela vivió hasta ser una anciana. Dicen que en su lecho de muerte, no pidió confesión. Solo apretó la mano de su hija y dijo: “Hice lo que tenía que hacer”.

Y en las noches de viento, cuando los campesinos pasan cerca de las ruinas de la antigua granja Reyes, dicen que no se oyen lamentos ni gritos de fantasmas. Solo se oye el crujir de la madera quemada y, si uno presta mucha atención, el sonido de una madre cantando una nana, velando el sueño de quien finalmente es libre.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

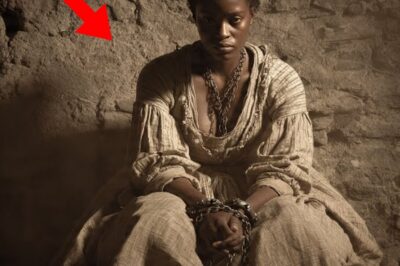

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load