La Miel Amarga de San Jerónimo

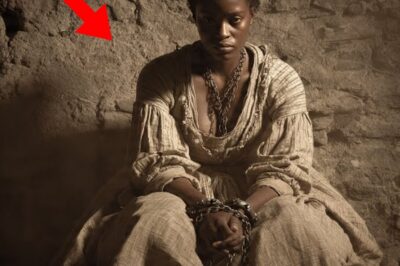

La historia de la humanidad está llena de páginas en blanco, capítulos enteros que nunca fueron escritos porque sus protagonistas no tenían derecho a la pluma, ni a la voz, ni siquiera a su propio nombre. Sin embargo, hay silencios que pesan más que los gritos, y hay sombras que, cansadas de ser pisadas, deciden morder. Lo que usted va a leer a continuación es una de esas historias perdidas en el tiempo, la crónica de una mujer que aprendió a ser invisible para sobrevivir, hasta el día en que decidió que la invisibilidad sería su arma más letal.

La cocina de la Hacienda San Jerónimo olía a grasa de cerdo rancia y a humo de leña húmeda desde mucho antes de que el sol se atreviera a despuntar por el horizonte. En ese reino de hollín y calor, Josefina reinaba sin corona y sin súbditos. Llevaba las manos sumergidas en un caldero de agua hirviendo, pelando yuca con movimientos mecánicos, rítmicos, una danza de dolor y costumbre que su cuerpo repetía desde hacía tantos años que su mente ya no necesitaba participar.

La piel de sus dedos era un pergamino de su historia: estaba cubierta de quemaduras antiguas, mapas de dolor donde la carne se había rendido al fuego. Algunas cicatrices eran círculos perfectos, recuerdos de brasas caprichosas que saltaron del fogón; otras eran líneas largas y pálidas, firmas dejadas por el aceite hirviendo o el filo descuidado de un cuchillo. Josefina tenía treinta y ocho años según las cuentas que llevaba en su memoria, pero el espejo —si hubiera tenido uno— le habría devuelto la imagen de una mujer de cincuenta.

Su espalda se curvaba permanentemente hacia adelante, moldeada por el peso de los baldes de agua que cargaba cada día desde el pozo, y sus rodillas emitían un crujido seco, similar a ramas rompiéndose, cada vez que se arrodillaba para avivar el fuego. Era una mujer de piel oscura, tan profunda y mate que, bajo la luz incierta del amanecer, parecía fundirse con las sombras de los rincones, volviéndose una extensión más de la arquitectura de la casa. Sus ojos, pequeños y hundidos en cuencas profundas, lo observaban todo con una quietud inquietante, sin parecer mirar nada en particular. Nadie en la hacienda sabía lo que pensaba. Y ese anonimato, esa irrelevancia calculada, era exactamente lo que ella había cultivado con esmero durante veinticuatro años.

La Hacienda San Jerónimo era un monstruo de tierra fértil que se extendía por leguas de caña de azúcar y café, devorando el horizonte. En su centro, como un corazón palpitante y egoísta, se alzaba la Casa Grande, una construcción de dos pisos con columnas blancas que el amo, Don Rodrigo Salazar, mandaba pintar obsesivamente cada año. Quería que brillaran bajo el sol tropical, un faro cegador que recordara a todos, desde el peón más humilde hasta el gobernador de la provincia, la magnitud de su poder.

Josefina había llegado a ese lugar con catorce años, parte de un lote de dieciocho esclavos comprados en el mercado de la capital. De su vida anterior solo le quedaba una sensación táctil: las manos de su madre trenzándole el cabello, un recuerdo difuso de otra hacienda donde trabajaba en los campos bajo el sol inclemente. En San Jerónimo, su destino cambió gracias a Doña Mercedes, la esposa del amo, quien al verla comentó con desgana que la muchacha tenía dedos largos, útiles para amasar. Así, Josefina fue confinada a la cocina.

Durante más de dos décadas, Josefina había cocinado cada bocado que Don Rodrigo y su familia habían llevado a sus bocas. Conocía sus gustos mejor que ellos mismos; conocía sus pecados y sus caprichos a través de la comida. Sabía que el amo adoraba el cerdo bañado en miel de caña, que el cilantro le provocaba repulsión, que el pan debía tener una corteza dura capaz de raspar el paladar, y que los domingos eran sagrados: sopa de frijoles negros con un hueso de jamón hervido durante horas hasta que la carne se rindiera y se desprendiera sola.

Don Rodrigo era un hombre que ocupaba mucho espacio. Alto, de espaldas anchas y un vientre prominente que delataba su gula, lucía un bigote espeso y unos ojos claros, fríos como el vidrio, que miraban a los esclavos no con odio, sino con la indiferencia con la que se mira una herramienta o una bestia de carga. Para él, Josefina no era una persona; era un electrodoméstico de carne y hueso que producía comida.

Él creía en el orden, en la disciplina férrea y en el chasquido del látigo como lenguaje universal. Cada mañana, con sus botas relucientes, recorría la propiedad acompañado por Eusebio, el capataz. Eusebio era un hombre repugnante, sudoroso y obeso, que emanaba un olor agrio a aguardiente barato incluso antes del mediodía. Él era el brazo ejecutor de la crueldad de Rodrigo, el encargado de que ningún esclavo levantara la vista del suelo.

Josefina había sido testigo muda de horrores que habrían quebrado a cualquiera. Había visto a Eusebio golpear hombres hasta dejarlos inconscientes en el barro. Había visto cómo arrastraba a las mujeres jóvenes hacia los establos, tapándoles la boca, mientras el resto de la hacienda fingía no oír nada. Eusebio entraba a la cocina varias veces al día, siempre con excusas banales, mirándola a ella y a las otras mujeres con una lascivia que hacía que Josefina apretara los dientes hasta que le dolía la mandíbula.

Pero ella nunca decía nada. Respondía con monosílabos, mantenía la cabeza gacha y seguía removiendo las ollas. Había aprendido que la supervivencia dependía de la invisibilidad. Los que hablaban, los que se quejaban, los que mostraban una chispa de humanidad o rebeldía, desaparecían. Algunos eran vendidos a plantaciones lejanas; otros terminaban colgados de los árboles en los lindes de la hacienda, oscilando al viento como advertencias macabras.

Josefina recordaba a Tobías, quien recibió cien latigazos por robar un mendrugo de pan y murió días después, devorado por la infección y las moscas. Recordaba a Clara, una mujer que perdió la razón y se dejó morir de hambre después de que vendieran a su bebé recién nacido. Josefina fue quien lavó el cuerpo esquelético de Clara para el entierro, y fue en ese momento, tocando la piel fría de su compañera, cuando sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No fue un estallido, sino una grieta silenciosa que nunca volvió a cerrarse. Sin embargo, no lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse.

En la soledad de la cocina, Josefina no estaba sola del todo. Trabajaba junto a Perpetua, una anciana de más de sesenta años, tuerta y lenta, pero sabia como la tierra misma. Perpetua era la memoria viva de la hacienda. Sabía qué hierbas curaban el dolor de vientre y cuáles bajaban la fiebre. Pero también conocía el lado oscuro de la naturaleza.

Fue Perpetua quien, en susurros casi imperceptibles entre el ruido de los cuchillos y el burbujeo de las sopas, comenzó a educar a Josefina. —Esta raíz —decía, sosteniendo un tubérculo deforme—, si la mueles y la dejas secar, puede hacer que un hombre vomite sus propias entrañas durante días. Y luego, con una mirada que helaba la sangre, añadía: —Y esta otra, si hierves sus hojas y das a beber el agua, hace que el corazón se detenga. Sin dolor. Como si se quedara dormido para siempre.

Josefina escuchaba y aprendía. Guardaba cada palabra como si fueran monedas de oro en un cofre secreto. La primera vez que usó ese conocimiento fue con un perro viejo y sarnoso que pertenecía a Eusebio, una bestia entrenada para morder a los esclavos. Josefina mezcló un poco de polvo de raíz en un trozo de carne. El perro murió tres horas después, bajo un árbol. Eusebio pensó que había sido la vejez. Josefina no sintió culpa, sino una extraña y fría certeza: el poder no siempre pertenecía a quien tenía el látigo.

Comenzó a recolectar. Secaba plantas, molía raíces y guardaba los polvos en pequeños frascos de barro que escondía bajo las tablas sueltas del piso de la cocina. Era su arsenal silencioso.

Perpetua murió un invierno, llevándose sus secretos a la tumba, pero dejando su legado en las manos de Josefina. La muerte de la anciana dejó un vacío, pero también una resolución. Josefina mezcló sus mejores venenos en un solo frasco, lo envolvió en un trapo oscuro y esperó. No sabía cuándo llegaría el momento, pero sabía que llegaría.

Los meses siguientes fueron un infierno. La cosecha de caña fue mala y el humor de Don Rodrigo se oscureció. Aumentó el trabajo, redujo la comida y los castigos se multiplicaron. Pero la gota que colmó el vaso cayó una tarde de marzo.

Don Rodrigo reunió a todos los esclavos en el patio. Con voz pastosa por el vino, anunció cambios. Necesitaba capital. Iba a vender esclavos. Eusebio leyó la lista. Josefina contuvo el aliento. No dijeron su nombre, pero dijeron el de Isabel. Isabel era una joven de veinte años que ayudaba en la cocina, una muchacha que ya había sufrido los abusos de Eusebio y que miraba a Josefina como a una madre. Ser vendida significaba el fin; significaba burdeles o plantaciones de muerte.

Esa noche, mientras Isabel temblaba en un rincón del barracón, Josefina tomó su decisión. No podía salvar al mundo. No podía liberar a todos los esclavos. Pero podía detener el engranaje que amenazaba su pequeño círculo. Podía demostrar que ella no era un objeto del inventario.

El domingo amaneció claro. Josefina se levantó con una calma sobrenatural. Mientras la familia Salazar estaba en misa, ella preparó el almuerzo: cerdo asado con miel de caña. Era el plato favorito de Don Rodrigo. La cocina se llenó de un aroma dulce y embriagador. Cuando la carne estuvo lista, brillante y caramelizada, Josefina sacó el frasco de debajo del piso.

Sus manos no temblaron. Espolvoreó el polvo gris sobre la carne, mezclándolo con la miel, asegurándose de que quedara invisible. Luego, con la misma meticulosidad, añadió una pizca a la salsa. Volvió a guardar el frasco y terminó de montar el plato. Se veía delicioso. Perfecto. Mortal.

Cuando la sirvienta llevó la bandeja al comedor, Josefina se quedó de pie en el centro de la cocina. El tiempo pareció detenerse. Escuchó los ruidos lejanos de los cubiertos, las voces, las risas. Imaginó a Don Rodrigo cortando la carne, llevándose el tenedor a la boca, saboreando la dulzura de la miel y la grasa.

Entonces, el silencio se rompió. Un golpe seco. Un grito de Doña Mercedes. Pasos corriendo.

Josefina caminó hacia el comedor sin prisa. Al llegar a la puerta, vio la escena con la frialdad de un juez. Don Rodrigo yacía desplomado en su silla, con los ojos abiertos y fijos en la nada, una mano garra sobre el pecho. Su plato estaba limpio. Se lo había comido todo.

Nadie miró a la cocinera. En el caos de los gritos y los llantos, ella seguía siendo invisible. El médico confirmó una muerte súbita, un fallo del corazón. “Cosas que pasan a cierta edad”, murmuró, ignorante de la justicia poética que acababa de ocurrir.

Josefina regresó a la cocina y se sentó junto al fogón apagado. No sentía alegría, pero sentía una paz inmensa, sólida. Esa noche durmió sin pesadillas.

El caos que siguió a la muerte del amo jugó a favor de los esclavos. Los hijos de Don Rodrigo, desinteresados en la gestión de la tierra, cancelaron las ventas individuales y vendieron la hacienda completa a un nuevo propietario. El grupo permaneció unido. Isabel no fue vendida.

Semanas después, Isabel entró en la cocina, se acercó a Josefina y, con los ojos húmedos, le susurró un simple “gracias”. Josefina solo asintió y siguió pelando zanahorias. No hacían falta palabras.

Los años pasaron y Josefina envejeció en esa misma cocina. Su espalda se curvó más, sus manos se retorcieron con la artritis, pero su espíritu permaneció intacto. Cada vez que preparaba cerdo con miel, recordaba aquel domingo. Recordaba el peso del frasco, la mirada vacía del tirano y la dulce sensación de haber recuperado, aunque fuera por un instante, el control de su destino. Había sido una esclava toda su vida, sí, pero en el secreto de su memoria, Josefina sabía la verdad: ella era la mujer que había servido la justicia en un plato de plata, y esa dignidad era algo que ni la muerte podría quitarle.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load