La Sombra de la Providencia: El Secreto de Remedios y Gabriel

I. El Olor del Pan y el Olvido

La tarde del 3 de marzo de 1984, el sol caía sobre Guadalajara con esa pesadez dorada que presagia la llegada de la primavera. Las sombras de los edificios coloniales se estiraban como dedos largos sobre el pavimento irregular del centro, buscando refugio del calor. Doña Remedios Álvarez atravesó la plaza principal, como lo hacía cada tarde, con una cesta de mimbre cargada de pan recién horneado que dejaba una estela de vapor en el aire tibio. El aroma dulce de la levadura y el azúcar morena se entrelazaba con el perfume intenso de los naranjos que custodiaban el kiosco central, donde la banda municipal afinaba los bronces para la serenata vespertina.

Nadie, al verla pasar con su paso firme y su rebozo oscuro, imaginó que aquella mujer de 42 años —viuda, respetada, vendedora de dulces tradicionales en el mercado de San Juan de Dios— era la guardiana de un abismo. Nadie sospechaba que, en su casa de muros descascarados, se gestaba un secreto tan denso y oscuro que, cuarenta años después, seguiría siendo motivo de susurros temerosos en las esquinas, una advertencia viva sobre los límites sagrados que el amor jamás debe cruzar.

II. El Barrio de la Providencia

El escenario de esta tragedia era el Barrio de la Providencia, un entramado de callejones empedrados al norte de la Catedral Metropolitana. Era un lugar donde la topografía caprichosa hacía que las calles subieran y bajaran sin previo aviso, flanqueadas por casas bajas de techos de teja roja que el tiempo había cubierto de un musgo verduzco. Allí vivían comerciantes modestos, costureras que dejaban la vista bajo focos amarillentos y empleados de gobierno con trajes raídos. Era un barrio de gente devota que llenaba la iglesia de San Antonio los domingos y que, con un celo casi enfermizo, vigilaba la moralidad de sus vecinos desde detrás de las cortinas.

En cada esquina había un altar a la Virgen de Guadalupe, con flores marchitas en latas oxidadas y veladoras que parpadeaban al paso del camión de la ruta 60. Era un ecosistema cerrado donde el chisme corría como un río subterráneo, contaminándolo todo.

Remedios había llegado allí en 1962, recién casada con Esteban Álvarez, un chófer de autobús de la línea Guadalajara-Chapala. La desgracia la marcó pronto: Esteban murió aplastado por su propio vehículo en la infame curva de El Salto. Gabriel, su hijo, tenía entonces apenas año y medio. Demasiado pequeño para recordar al padre, pero lo suficientemente grande para convertirse en el único objeto de la devoción de su madre. La viuda se quedó sola, con una pensión miserable y una casa de adobe heredada que crujía con cada tormenta.

Para sobrevivir, Remedios vendía dulces de tamarindo, jamoncillos y cocadas. En el mercado se ganó fama de mujer honesta, trabajadora y severa. Su trato era cortés pero infranqueable, como si hubiera levantado una muralla invisible entre ella y el mundo. Sin embargo, había una grieta en su armadura: la forma obsesiva en que hablaba de Gabriel.

III. El Príncipe del Encierro

Gabriel Álvarez cumplió 23 años aquel enero de 1984. Era alto y delgado como un sauce enfermo, con los ojos oscuros de su padre muerto y unas manos finas, casi traslucidas, de quien jamás ha conocido el rigor del trabajo físico. Gabriel no estudiaba ni trabajaba. Había abandonado la escuela técnica a los 17 años y, desde entonces, vivía enclaustrado en esa casa de dos cuartos húmedos donde las cortinas de tela floreada permanecían cerradas perpetuamente, negando la entrada al sol.

—Mi hijo es delicado —decía Remedios con los ojos brillantes cuando alguien indagaba—. El médico dice que necesita reposo absoluto. Los estudios lo agotaron.

Los vecinos solo lo veían al caer la noche. Cruzaba la calle como un espectro pálido hacia la tienda de Don Fermín para comprar cigarros delicados y regresaba a toda prisa, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si cargara un peso invisible sobre la espalda.

—Lo ha criado mal —murmuraban las vecinas mientras tejían crochet en las puertas de sus casas—. Lo tiene pegado a sus faldas como un niño eterno.

Pero la realidad era mucho más compleja y turbia que una simple sobreprotección. La puerta de madera azul desteñido de la casa de los Álvarez se abría apenas una rendija para dejar salir a Remedios y se cerraba con un golpe seco que resonaba como una sentencia. Nadie entraba allí. Ni el padre Lisandro, que visitaba a los enfermos los viernes, ni siquiera la señora Obdulia, comadre de Remedios desde hacía dos décadas.

IV. Los Susurros de Semana Santa

Fue en abril de 1984, durante la Semana Santa, cuando el dique del silencio comenzó a romperse. Mientras la feria de primavera llenaba el centro de luces y música de banda, y el olor a churros y algodón de azúcar inundaba el aire, Remedios cerró su puesto. Durante cuatro días, la casa permaneció sellada.

El Viernes Santo por la noche, cuando el barrio dormía tras la procesión del Santo Entierro y el aire olía a incienso y cera quemada, Doña Otilia, la vecina de la casa contigua, se despertó sobresaltada. Las paredes, delgadas y mal construidas, actuaban como membranas permeables al sonido.

Otilia pegó el oído al muro frío. No escuchó gritos ni peleas. Lo que oyó fue infinitamente peor: un murmullo íntimo, prolongado y suave. La voz de Remedios, grave y maternal, pero teñida de una dulzura perturbadora, susurraba palabras ininteligibles. Y luego, la voz de Gabriel, quebrada y suave, respondía en un tono que a Otilia le heló la sangre. Era un diálogo de amantes, un susurro obsceno que violaba la santidad de la noche de duelo.

Al día siguiente, Sábado de Gloria, el rumor estalló. —Esa mujer lo tiene hechizado —sentenció la señora Obdulia mientras compraban velas—. Lo tiene atado con algo que no es de Dios.

La palabra “hechizo” corrió como pólvora. Pero no era magia negra lo que ocurría allí; era algo mucho más carnal y humano.

V. La Ventana y el Peine

Mayo trajo las lluvias y el calor húmedo. Remedios se veía cada vez más demacrada, con ojeras profundas que parecían moretones. Fue entonces cuando Don Vicente, el cartero que conocía los secretos de medio Guadalajara, vio lo inenarrable.

Una tarde lluviosa, al entregar una carta certificada en la casa de enfrente, miró por un descuido de las cortinas de Remedios. En la penumbra de la sala, Gabriel estaba sentado en una silla de madera, inmóvil como una estatua de cera. Remedios estaba de pie detrás de él, peinando su largo cabello negro.

No era un gesto maternal común. Era una liturgia. Los dedos de la madre se deslizaban con una lentitud ritual, acariciando el cuero cabelludo, el cuello, los hombros. Y Gabriel, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis doloroso, se dejaba hacer. Don Vicente contó lo visto en la cantina de Don Primitivo esa noche. La imagen del hijo sometido y la madre devota se convirtió en el símbolo de la aberración que todos intuían pero nadie se atrevía a nombrar.

VI. El Verano del Horror

El calor de junio y julio volvió el aire irrespirable. Estela, una jovencita de 17 años, confesó al Padre Lisandro haber escuchado un gemido gutural saliendo de la casa al pasar de noche; un sonido que no era llanto ni risa, sino una mezcla animal de ambos.

El Padre Lisandro, un anciano de 70 años curtido en la confesión, decidió intervenir. Tocó a la puerta de Remedios con el pretexto de invitarla a la misa de San Antonio. Ella abrió apenas unos centímetros. El sacerdote vio el terror en sus ojos enrojecidos. —No puedo, padre. Gabriel está muy delicado —dijo ella, y le cerró la puerta en la cara.

La tensión en el barrio era insoportable. Los vecinos comenzaron un asedio silencioso: miradas acusadoras, silencios incómodos, cuchicheos al pasar.

Un sábado de julio, ocurrió lo impensable: Gabriel salió a la luz del día. Caminó hasta la tienda tambaleándose, ciego por el sol. Compró un refresco de tamarindo y lo bebió en la acera. Parecía un cadáver reanimado: labios agrietados, piel cetrina, mirada vacía. No saludó a nadie. Terminó su bebida y regresó a su prisión de adobe arrastrando los pies descalzos sobre el cemento hirviendo.

Esa noche, en casa de Obdulia, se formó el consejo de guerra. Otilia, Don Vicente, Estela y el Padre Lisandro decidieron que no podían seguir siendo cómplices. Acordaron actuar durante la fiesta patronal de agosto.

VII. El 15 de Agosto: La Revelación

El día de la Asunción amaneció con un cielo azul insultante. El barrio era una fiesta de banderines de papel picado, olor a carnitas y música de mariachi. A las cuatro de la tarde, el grupo de vecinos, liderado por el sacerdote y Don Vicente, marchó hacia la casa de la puerta azul.

Tocaron con insistencia. Los minutos se hicieron eternos bajo el sol. Finalmente, Remedios abrió. Parecía una loca: el cabello gris revuelto, las manos temblorosas aferradas al marco. —¿Qué quieren? —preguntó con voz ronca.

Don Vicente, impulsado por una mezcla de rabia y moralidad, empujó la puerta y entró. Los demás lo siguieron.

La casa olía a encierro, a sudor rancio y a una dulzura enfermiza. En la penumbra del cuarto principal, encontraron la verdad desnuda. Gabriel estaba sentado en la cama deshecha, con sábanas grises de suciedad.

Llevaba puesta una bata de dormir de mujer, de color rosa desteñido, con encajes baratos. Le quedaba pequeña. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo en una pose de sumisión femenina. Su rostro no mostraba vergüenza, solo una resignación abismal, como si hubiera esperado ese momento toda su vida.

Remedios estalló en un grito que desgarró el alma de los presentes. —¡Déjenlo en paz! ¡No entienden nada! ¡Él me necesita! ¡Yo soy la única que puede cuidarlo! ¡Es mío!

Se aferró al brazo del Padre Lisandro, luchando como una fiera acorralada. —¡Lo parí y lo crié sola! ¡Es mío y de nadie más!

Mientras cuatro hombres sujetaban a la madre enloquecida, Doña Obdulia y Estela levantaron a Gabriel. Él se dejó llevar como un muñeco de trapo. Al salir a la calle, bajo la luz cruel de la tarde, el barrio entero enmudeció. Alguien le puso una camisa sobre los hombros para cubrir la bata rosa. Gabriel permaneció allí, inerte, mientras su madre seguía gritando desde la oscuridad de la casa frases que confirmaban la monstruosidad de su amor: una unión perversa sostenida por la soledad y la locura, donde los roles de madre, hijo y amantes se habían fundido en una amalgama atroz.

VIII. El Exilio y el Silencio

Esa misma noche, Gabriel fue llevado a casa de su tía Graciela, en el barrio de Santa Tere. Remedios se quedó sola, vigilada por turnos de vecinos para evitar que cometiera una locura.

No hubo cárcel, pues en aquellos años la ley no tenía castigo para tal transgresión moral, pero hubo algo peor: el destierro social absoluto. Remedios nunca volvió a abrir su puesto. La gente cruzaba de acera para no pasar frente a su casa. Se convirtió en un fantasma en vida, marchitándose tras las paredes de adobe.

Gabriel vivió seis meses con su tía, sumido en un mutismo catatónico. Una mañana fría de febrero de 1985, la tía encontró la ventana abierta y la cama vacía. Gabriel desapareció para siempre. Algunos dicen que huyó al norte; otros, que se arrojó a la Barranca de Huentitán para que la naturaleza devorara su vergüenza.

Remedios murió sola en agosto de 1990, exactamente seis años después de que su secreto fuera revelado. Su cuerpo fue descubierto días después por el olor. Fue enterrada en una tumba sin nombre, olvidada por todos.

IX. Epílogo: Los Ecos del Pasado

La casa fue demolida en 1995. Hoy, en su lugar, se alza un edificio de departamentos grises y anodinos. Doña Obdulia, Don Vicente y el Padre Lisandro ya han muerto, llevándose a la tumba los detalles más escabrosos.

Sin embargo, la memoria es obstinada. En 2025, los ancianos del barrio aún evitan mirar hacia ese terreno. Dicen que, en las noches sofocantes de agosto, cuando el viento agita los árboles, todavía se puede escuchar un murmullo: la voz de una madre llamando a su hijo con una devoción que hiela la sangre.

Y en el archivo polvoriento de la parroquia de San Antonio, existe una prueba física de esta tragedia. Una fotografía amarillenta de 10 por 15 centímetros. Muestra a Remedios vestida de negro y a Gabriel de claro, frente a la puerta azul. Ella tiene la mano sobre el hombro de él, apretando con posesión. Ambos miran a la cámara con una expresión indescifrable. Al reverso, con tinta desvanecida, una sola línea perpetúa el horror: “Remedios y Gabriel. Semana Santa, 1984”.

News

1872, DÁLIA LIMA: 3 PERROS DE CAZA CONTRA ELLA — ¡7 HORAS DESPUÉS REGRESÓ Y LIBERÓ A 400 ESCLAVOS!

La Rebelión de la Selva: La Leyenda de Dália Lima Corría el año 1872 y el sol abrasador del trópico…

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

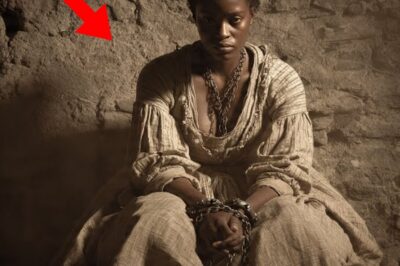

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

End of content

No more pages to load