La Rebelión de la Selva: La Leyenda de Dália Lima

Corría el año 1872 y el sol abrasador del trópico caía sin piedad sobre las tierras interminables del interior de Brasil. La Hacienda São Benedito era un imperio de café que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una mancha verde oscuro que devoraba el horizonte. En ese lugar, bajo el yugo del látigo y el miedo, cuatrocientos esclavos entregaban su sudor y su sangre desde antes del amanecer hasta que el último rayo de luz desaparecía.

El dueño de aquellas vidas era el Barón Rodrigo de Almeida, un hombre de cincuenta años cuya alma parecía haberse endurecido al mismo ritmo que su inmensa fortuna. Desde la amplia veranda de su Casa Grande, observaba sus dominios con ojos fríos como piedras de río, acariciándose la barba grisácea. Para el Barón, los seres humanos que trabajaban sus tierras no eran más que herramientas: engranajes de carne y hueso que, si se rompían o dejaban de ser eficientes, debían ser descartados sin remordimientos.

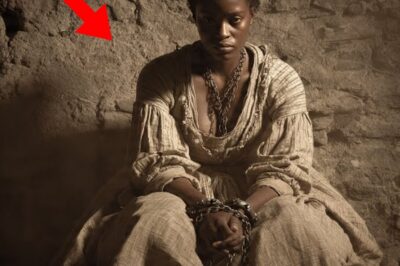

Entre la multitud de rostros cansados y cuerpos marcados por el trabajo forzado, había una figura que el Barón detestaba particularmente. Se llamaba Dália Lima. Tenía apenas once años, era pequeña, con la piel del color de la tierra fértil y brazos delgados como ramas secas. Pero lo que más irritaba al Barón era su andar. Dália había nacido con una pierna visiblemente más corta que la otra, lo que la obligaba a cojear con cada paso, un movimiento pendular que la hacía lenta e inadecuada para la dura faena de la cosecha de café.

Los otros esclavos, con una mezcla de cariño y lástima, la llamaban “Perninha”. El Barón, sin embargo, solo veía en ella una boca inútil que alimentar. Debido a su condición, Dália había sido relegada a una tarea solitaria: cada día debía adentrarse en la densa selva que bordeaba la hacienda para recolectar hierbas medicinales, raíces comestibles y frutas silvestres para complementar la escasa dieta de la senzala (el barracón de los esclavos).

Lo que el Barón Rodrigo de Almeida ignoraba —y lo que eventualmente sellaría su destino— era que aquella “debilidad” había forjado en Dália un talento extraordinario. Incapaz de correr o cargar peso como los otros niños, Dália había aprendido a observar.

Durante años, la selva se había convertido en su escuela y su santuario. Pasaba horas en silencio, estudiando los patrones de la naturaleza. Memorizó la textura de cada árbol, la ubicación de cada piedra suelta y el significado de cada sonido. Sabía dónde el suelo era firme y dónde se convertía en un pantano traicionero. Aprendió a leer las huellas de los animales, a distinguir las plantas venenosas por la simple forma de sus hojas y a orientarse por el murmullo de los riachuelos ocultos, incluso cuando la niebla matutina lo cubría todo. Su oído se había agudizado tanto que podía detectar el crujido de una rama seca a decenas de metros. Dália no era rápida, cierto, pero poseía una inteligencia vibrante y una conexión con el bosque que nadie más tenía.

Aquella mañana de junio, el destino de Dália dio un giro oscuro. El Barón, sentado en su despacho de caoba, miró por la ventana y vio a la niña cojeando hacia la linde del bosque con su cesta de mimbre a la espalda. Hizo un cálculo frío y pragmático: la niña consumía recursos y no producía ganancias.

Llamó a su capataz, un hombre brutal de nombre Jonas, conocido por su sadismo y lealtad ciega. —Esa niña —dijo el Barón, señalando con la cabeza hacia la figura que se alejaba—. Ya no sirve. Haz que parezca un accidente. Que la selva se la trague.

Jonas sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, y asintió. No necesitaba más instrucciones. Treinta minutos después, el capataz se dirigió a las perreras y soltó a tres perros de caza. No eran perros comunes; eran bestias enormes, entrenadas para rastrear esclavos fugitivos y despedazar presas. Sus ojos brillaban con hambre y furia contenida. Jonas abrió la verja y señaló hacia el bosque. Los animales salieron disparados como flechas negras.

Dália estaba agachada junto a un arbusto de guaco, arrancando las hojas con cuidado para no dañar el tallo, cuando el sonido rompió la paz del bosque. Un ladrido. Luego otro. Y otro más.

Su corazón se detuvo un instante. Conocía ese sonido visceral; era la música del terror que a veces se escuchaba por las noches cuando alguien intentaba huir. Pero nadie había huido hoy. Se irguió, equilibrándose sobre su pierna sana, y agudizó el oído. Los ladridos no eran erráticos; se acercaban en línea recta hacia su posición.

Un escalofrío le recorrió la espalda. Vienen por mí.

El instinto le gritó que corriera, pero la lógica la detuvo. Con su pierna deforme, los perros la alcanzarían en cuestión de segundos si intentaba una carrera en campo abierto. El pánico amenazó con paralizarla, pero entonces, una calma extraña, nacida de la supervivencia, inundó su mente. Recordó todas las tardes observando a los depredadores y a las presas. Recordó el terreno. Ella no tenía fuerza, pero tenía el conocimiento. Y ese bosque era su territorio, no el de ellos.

Dália soltó la cesta y comenzó a moverse. No corrió, se deslizó.

En lugar de tomar el sendero despejado, se adentró en una zona donde la maleza era densa. Sabía que unos cincuenta metros más adelante el suelo estaba cubierto por una alfombra de espinos juá, cuyas púas eran tan duras que podían atravesar el cuero. Ella conocía el patrón de las piedras seguras que sobresalían entre las espinas.

Saltó de piedra en piedra, con una agilidad sorprendente para su condición. Los perros, cegados por el frenesí de la caza y el olor de la presa, no miraron el suelo. Se lanzaron de lleno sobre la alfombra de vegetación. Los aullidos de dolor sustituyeron a los ladridos de furia cuando las espinas se clavaron profundamente en las almohadillas de sus patas. Los animales tropezaron, mordiendo el aire, confundidos por el dolor repentino.

Pero la furia de las bestias era inmensa. Aunque uno de ellos quedó rezagado lamiéndose las heridas, los otros dos, más grandes y feroces, continuaron la persecución, ahora más lentos pero mucho más enfadados.

Dália no se detuvo a celebrar. Siguió avanzando hacia una pendiente empinada que descendía hacia el río. Sabía que la bajada era arcillosa y húmeda. Si intentaba bajar caminando, caería. Así que se sentó y se dejó deslizar controladamente, usando las raíces de los árboles grandes como frenos de mano para cambiar de dirección bruscamente.

Los perros llegaron al borde del barranco y, sin la capacidad de anticipación de la niña, se lanzaron. Sus cuerpos pesados rodaron sin control, golpeándose contra las rocas y los troncos, incapaces de frenar su inercia. Dália llegó al fondo, magullada pero entera. Los perros tardarían unos minutos en recuperarse de la caída.

Estaba cerca del río, pero sabía que el agua no ocultaría su rastro lo suficiente; los perros la esperarían en la otra orilla. Necesitaba algo más drástico. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una trepadora de hojas verdes y brillantes que colgaba cerca de la orilla. Era una planta que los ancianos de la senzala le habían enseñado a evitar: su savia era un irritante potentísimo, capaz de quemar la piel sensible como si fuera fuego líquido.

Con las manos protegidas por grandes hojas de bananero, Dália arrancó varias ramas de la trepadora y machacó los tallos contra una piedra hasta que la savia lechosa comenzó a brotar. Con una valentía desesperada, se untó la savia sobre la ropa, en los brazos y, con mucho cuidado, cerca de sus propios tobillos, aguantando el picor que empezaba a sentir en su propia piel.

Cruzó el río chapoteando para dejar un rastro claro y luego trepó a un árbol de tronco grueso y ramas frondosas que se extendían sobre el agua. Se ocultó en lo alto, mimetizándose con el follaje, inmóvil como una estatua.

Los dos perros restantes llegaron a la orilla, cojeando y resoplando. Captaron el olor de Dália mezclado con algo acre. Hambrientos de sangre, metieron los hocicos profundamente en las huellas que ella había dejado y olfatearon el aire con fuerza, buscando su posición.

El efecto fue inmediato.

La savia irritante, al ser aspirada con fuerza por las sensibles narices de los sabuesos, actuó como ácido. Los perros comenzaron a estornudar violentamente. Sacudían la cabeza, frotaban los hocicos contra el barro y aullaban, ya no de rabia, sino de pura desesperación. Sus ojos lagrimeaban y sus gargantas ardían. El sentido del olfato, su principal arma, había sido destruido temporalmente.

Ciegos, doloridos y completamente desorientados, los temibles cazadores se convirtieron en cachorros asustados. Tras media hora de agonía, dieron media vuelta y regresaron gemebundos hacia la hacienda.

Dália permaneció en el árbol una hora más. Su cuerpo temblaba, pero no solo de miedo. Sentía una emoción nueva, caliente y poderosa nacer en su pecho: indignación. Sabía perfectamente que esos perros no se habían soltado solos. El Barón había intentado matarla. La había descartado como basura.

Pero al sobrevivir, Dália comprendió una verdad fundamental: No soy inútil. Soy lista. Y la inteligencia es más peligrosa que los colmillos.

Cuando finalmente bajó del árbol, no regresó a la senzala llorando. Caminó por el bosque con una determinación fría. Si era capaz de vencer a tres bestias asesinas, tal vez, solo tal vez, era capaz de vencer al monstruo que vivía en la Casa Grande.

Durante las semanas siguientes, Dália se convirtió en una sombra. Su invisibilidad social era su mejor camuflaje. Nadie prestaba atención a la “niña coja”, y ella usó eso a su favor. Mientras barría los patios o llevaba agua, sus ojos grababan cada detalle.

Descubrió dónde Jonas, el capataz, colgaba el manojo de llaves de la senzala cuando se emborrachaba por las tardes. Observó que el Barón guardaba sus documentos más importantes en un escritorio de madera tallada que siempre cerraba con llave, excepto los martes, día en que viajaba a la ciudad para sus negocios y la limpieza se hacía en la oficina. Escuchó conversaciones susurradas sobre el miedo del Barón a las nuevas leyes imperiales y la presión de Inglaterra para acabar con el tráfico de esclavos. Sabía que el Barón tenía “papeles sucios”.

El plan de Dália no era una fuga simple; era una demolición.

Un martes de septiembre, bajo una lluvia torrencial que ahogaba cualquier ruido, el Barón partió hacia la ciudad. La Casa Grande quedó en silencio, con los criados ocupados en la cocina trasera. Dália se deslizó dentro de la mansión. Su pie malo arrastraba ligeramente sobre las maderas pulidas, pero el estruendo de la tormenta la cubría.

Llegó al despacho. El corazón le latía en la garganta, pero sus manos no temblaban. Encontró los documentos de propiedad de los esclavos, legajos atados con cintas de cuero. Dália, aunque apenas sabía leer, reconoció los sellos oficiales. Los tomó y los escondió dentro de su vestido.

Pero no se detuvo ahí. Dália sabía que destruir los papeles solo causaría confusión, no justicia. Necesitaba un golpe final. Sobre el escritorio había papel, pluma y tintero. Con un esfuerzo monumental, imitando la caligrafía pomposa que había visto en los papeles del Barón, escribió una carta breve. No era perfecta, pero era creíble.

La carta, supuestamente escrita por el Barón a un socio comercial, detallaba con arrogancia cómo la Hacienda São Benedito mantenía cientos de esclavos adquiridos ilegalmente después de la prohibición de 1850, y cómo había sobornado a funcionarios locales para ocultarlo. Era una confesión de un crimen federal. Dália selló la carta con el anillo del Barón que había quedado sobre la mesa y la dejó en un lugar visible, lista para ser “enviada”.

Salió del despacho y se dirigió a la sala del capataz. Jonas roncaba en una hamaca en el porche trasero, ajeno al mundo. Dália tomó las llaves con la delicadeza de una brisa.

Esa noche, la hacienda São Benedito experimentó un terremoto silencioso.

Dália fue a la senzala principal. Deslizó la llave en el candado oxidado y el clic sonó como un disparo de libertad. Reunió a los líderes de los esclavos, hombres y mujeres sabios que la miraron con asombro. —El Barón no tiene papeles —susurró ella, mostrándoles los documentos robados antes de lanzarlos al fuego de una pequeña hoguera—. Y mañana, la ley vendrá por él. Hoy, la puerta está abierta.

Al principio hubo duda, pero al ver las puertas abiertas y la determinación en los ojos de la niña que venció a los perros, el miedo se transformó en esperanza. Cuatrocientas almas se desvanecieron en la noche lluviosa. No hubo gritos, solo el sonido de cientos de pies descalzos marchando hacia la libertad.

Al amanecer, el caos reinaba.

Jonas despertó con la resaca y el pánico al ver las senzalas vacías. Corrió a la Casa Grande, buscando al Barón que acababa de llegar de su viaje. Pero antes de que pudieran organizar una partida de búsqueda, el destino llamó a la puerta.

O mejor dicho, la Guardia Imperial.

Una denuncia anónima (probablemente enviada por algún contacto de los esclavos huidos en el pueblo) había alertado a las autoridades. Entraron en la casa y encontraron la carta incriminatoria sobre el escritorio. La “confesión” del Barón, sumada a la ausencia inexplicable de todos sus esclavos y la falta de documentos legales que probaran su propiedad, fue su sentencia.

El Barón Rodrigo de Almeida, el hombre intocable, fue esposado en su propia sala de estar. Gritaba que era una trampa, que era inocente, pero sus propias palabras escritas (o eso creían todos) lo condenaban. Su reputación se hizo añicos, su fortuna fue confiscada para pagar multas masivas y terminó sus días pudriéndose en una celda húmeda, arruinado y solo. Jonas huyó como una rata antes de ser capturado, desapareciendo en la oscuridad.

¿Y Dália?

Dália Lima no solo sobrevivió. Lideró a su grupo a través de las montañas durante tres días hasta encontrar un quilombo fortificado, un refugio de hombres y mujeres libres oculto en las cumbres. Allí, la niña coja fue recibida no como una carga, sino como una heroína.

Con el paso de los años, Dália se convirtió en una matriarca sabia y respetada dentro del quilombo. Enseñaba a los niños no a correr rápido, sino a mirar bien. Les enseñaba que la selva no era un enemigo, sino un aliado para quien sabe escucharla.

A menudo, sentada frente al fuego bajo las estrellas, contaba su historia. Les recordaba a todos que el Barón había cometido el error de juzgarla por su apariencia, de pensar que la fragilidad física significaba debilidad mental.

—Quisieron que los perros me devoraran —decía Dália con una sonrisa tranquila, mientras el fuego iluminaba su rostro ya anciano—. Pero olvidaron que incluso la rama más pequeña puede hacer tropezar al gigante, si sabe dónde colocarse.

Y así, el nombre de Dália Lima quedó grabado no en los libros de los opresores, sino en la memoria viva de su pueblo, como la niña que rompió las cadenas de cuatrocientas personas usando nada más que su ingenio y la fuerza inquebrantable de su voluntad.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load