La Carta de Lacre Rojo y la Estrella de Amealco

El viento de la primavera de 1847 soplaba con esa melancolía particular que solo conocen los atardeceres de marzo en el centro de México. Era un aire tibio pero traicionero, que levantaba remolinos de polvo cobrizo sobre los techos de teja roja del pueblo de Amealco, en Querétaro. A esa hora incierta en que la luz se resiste a morir y las sombras se alargan perezosas sobre los adoquines, la campana de la iglesia principal repicó cinco veces, lenta y grave, anunciando el rosario vespertino y marcando el final de la jornada para los vivos.

Fue en ese preciso instante cuando una carroza oscura, tirada por dos caballos percherones que resoplaban fatiga, se detuvo frente al imponente portón de hierro forjado del Orfanato de las Hermanas de la Misericordia. El vehículo, cubierto de la tierra del camino, parecía un escarabajo negro posado bajo la luz oblicua del sol poniente.

El cochero descendió con la pesadez de los años en los huesos. Era un hombre de barba canosa y ojos acuosos, ojos que parecían haber sido testigos de demasiadas despedidas y muy pocos reencuentros. Con movimientos cansados, abrió la portezuela lateral, de donde emergió una figura diminuta que parecía a punto de ser devorada por la inmensidad del mundo.

Era una niña de apenas cinco años. Llevaba un vestido de lino azul, desvaído por los lavados y el sol, y unos zapatos de cuero gastado que conocían ya demasiadas piedras para unos pies tan tiernos. Pero lo que atrapaba la atención no era su ropa humilde, sino su mirada: dos ojos grandes y oscuros, profundos como el cielo nocturno antes de la tormenta, que observaban el edificio frente a ella con una mezcla de terror y resignación.

Sus manitas aferraban contra el pecho un objeto con una desesperación conmovedora: un sobre amarillento, sellado con un grueso botón de lacre rojo. El papel aún conservaba, tenue pero persistente, el perfume de lavanda y resina de quien lo había cerrado. La niña lo apretaba como si aquel pedazo de papel fuera el único fragmento de universo que le pertenecía por derecho, su ancla en un mar que amenazaba con ahogarla.

El cochero, hombre de pocas palabras pero conocedor del peso del silencio, posó su mano callosa sobre el hombro de la criatura. Su tosquedad habitual se suavizó en un gesto de torpe ternura.

—Es aquí, pequeña —murmuró con voz ronca—. Las hermanas te cuidarán bien. Dios no abandona a los pajaritos que caen del nido.

La niña asintió con un movimiento casi imperceptible. En sus cinco años breves pero densos, ya había aprendido una lección cruel: los adultos a menudo necesitan confirmaciones para aliviar sus propias conciencias, incluso cuando no hay nada que confirmar.

El portón rechinó con el sonido agónico del metal viejo cediendo ante el óxido. Del pasillo lateral surgió una monja alta, envuelta en un hábito blanco y negro impecable que contrastaba con la polvareda del exterior. Sus pasos resonaban con autoridad sobre las piedras irregulares del patio interno. Tenía ojos azules, claros como agua de manantial, que escanearon la escena con eficiencia: primero al cochero, después a la niña y, finalmente, se detuvieron en el sobre que las manos infantiles protegían como un escudo.

—¿De dónde viene y quién la trae? —preguntó la religiosa. Su voz no era dura, pero tampoco dulce; era la voz de quien ha formulado esa misma pregunta demasiadas veces y teme siempre la respuesta.

El cochero se quitó el sombrero, retorciéndolo entre las manos. —Viene de la Hacienda de los Albuquerque, Madre. La señora que me contrató pagó tres monedas de plata y pidió absoluta discreción. No hay más que decir, salvo lo que sea que esté escrito en esa carta.

La monja extendió la mano, un gesto automático de autoridad, para recibir el documento. Sin embargo, la niña retrocedió un paso rápido. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que apretaba el papel contra su corazón.

—No —dijo la niña. Su voz era fina pero clara, como una campana distante en la niebla—. La carta es mía. Me dijeron que no podía abrirla todavía, pero nadie me dijo que tenía que entregarla.

La monja se detuvo. Durante veinte años de vida religiosa, había recibido a decenas de niños en el umbral del abandono. Conocía todas las variaciones del desamparo humano: el llanto histérico, el silencio catatónico, la agresión defensiva. Pero en esos ojos oscuros vio algo diferente. No era solo miedo; era una determinación antigua, una dignidad feroz. Esa pequeña ya había aprendido que hay cosas que no se entregan, porque al hacerlo, se entrega también la propia identidad.

La religiosa suspiró y, rompiendo el protocolo, se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña. —Nadie te quitará la carta, hija —dijo suavemente—. Puedes guardarla contigo. Aquí tenemos un lugar seguro para los objetos preciosos. Y cuando llegue el tiempo correcto, cuando tu corazón y tu mente estén listos, alguien la leerá para ti. ¿Trato hecho?

La niña, sintiendo por primera vez desde que la carroza partió de la hacienda una palabra que no venía cargada de prisa o vergüenza, soltó el aire contenido en sus pulmones. Permitió que la monja tocara su hombro y la guiara hacia adentro. En ese toque, que no era invasivo pero tampoco distante, comenzó la historia que el valle guardaría por generaciones.

La niña se llamaba Citlali. Era un nombre náhuatl que significaba “Estrella”, pronunciado apenas tres veces en su vida con verdadera ternura por una madre que partió demasiado pronto. Tenía el cabello castaño y rizado, cayendo en cascadas desordenadas sobre sus hombros, y una marca de nacimiento en la muñeca izquierda con forma de astro, la cual besaba en las noches de soledad para recordarse a sí misma que existía.

Citlali creció, si es que se puede llamar crecer a la acumulación de silencios, dentro de los muros del orfanato. Era un edificio de dos pisos con paredes encaladas que el tiempo había amarilleado, ventanas altas y un patio interno dominado por una higuera centenaria. Allí vivían veintitrés niños, cada uno tejiendo una nueva familia con los hilos rotos de sus pasados.

Las hermanas, bajo el liderazgo de la Madre Teresa —la mujer de ojos claros que la recibió—, administraban aquel mundo con reglas claras y afecto medido. “El cariño en exceso ablanda el carácter”, solían decir, “y la vida allá afuera no tiene piedad de los blandos”.

A Citlali se le asignó una litera junto a la ventana y una pequeña caja de madera para sus pertenencias. Allí colocó el sobre, junto con un pañuelo bordado que había pertenecido a su madre. Cerró la tapa como quien cierra un cofre del tesoro.

Durante los primeros años, Citlali fue una niña de pocas palabras pero de mucha observación. Aprendió que el silencio, cuando se usa bien, es un escudo. Cultivó una conversación interna rica y compleja, preguntándose quién había escrito esas palabras selladas. ¿Eran de amor? ¿Eran de rechazo? ¿Explicaban por qué en la hacienda donde vivía antes la trataban como un fantasma molesto, dándole comida pero negándole la mirada?

La obsesión por la carta se convirtió en el motor de su intelecto. Mientras otras niñas se quejaban de las lecciones de la maestra Doña Amelia, Citlali devoraba el alfabeto. Aprendió a leer con una voracidad que asustaba. Para ella, las letras no eran garabatos en una pizarra; eran llaves. Cada palabra que dominaba era un paso más hacia el misterio que dormía en su caja de madera.

—Esa niña tiene una misión —le comentó un día Doña Amelia a la Madre Teresa—, aprende como si su vida dependiera de ello. —Quizás depende de ello —respondió la monja, recordando la mirada de la niña el primer día.

El tiempo pasó, lento como la miel en invierno. Citlali cumplió doce años, luego quince. La carta seguía allí, intacta, esperando. Hubo intentos de curiosidad ajena, por supuesto. Joaquín, un niño travieso, intentó una vez robar el sobre, creyendo que era un mapa del tesoro. La furia con la que Citlali defendió su propiedad, sin violencia pero con una autoridad inquebrantable, hizo que nadie más volviera a intentarlo. “Es mío y de nadie más”, había dicho. “Es mi historia esperando ser contada”.

Fue un domingo de agosto, cuando el cielo lucía un azul insultantemente brillante, que el destino finalmente llamó a la puerta.

Después de la misa, un hombre elegante, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero, aguardaba en el portón. Era el Licenciado Salazar, abogado de la familia Albuquerque. La Madre Teresa lo recibió con gravedad y mandó llamar a Citlali, que leía bajo la sombra de la higuera.

—Ha llegado el momento, hija —dijo la Madre Teresa—. El tiempo del que hablamos hace años está aquí.

El corazón de Citlali latía desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula, mientras corría a buscar su caja de madera. Entraron a la pequeña oficina del orfanato. El abogado, un hombre de rostro amable pero solemne, esperó a que la joven pusiera el sobre sobre la mesa.

—Antes de que lo abras, Citlali, debo informarte de algo —dijo el Licenciado Salazar con voz suave—. Doña Mariana Albuquerque, la dueña de la hacienda, falleció hace tres semanas. Dejó instrucciones precisas de que este momento ocurriría solo tras su muerte.

Citlali sintió un frío extraño. No era dolor, pues no se puede extrañar lo que nunca se tuvo, pero sí una sacudida de finalidad. Asintió y, con manos que temblaban ligeramente, rompió el lacre rojo que había custodiado el secreto durante más de una década.

Desdobló el papel crujiente y leyó. Al principio en silencio, luego susurrando, mientras las lágrimas comenzaban a trazar caminos brillantes por sus mejillas.

“Mi querida Citlali:

Si estás leyendo esto, es porque mi cobardía finalmente ha muerto conmigo. Soy tu abuela. Tu madre, mi amada Beatriz, cometió el único ‘pecado’ de enamorarse de un hombre bueno pero pobre, un trabajador sin títulos. Mi soberbia no lo permitió. Cuando tú naciste y Beatriz murió en el parto, mi dolor y mi orgullo se convirtieron en veneno. Te escondí. Te crié como una arrimada en tu propia casa, negándote mi sangre por vergüenza al qué dirán.

Te envié al orfanato porque no soportaba ver los ojos de mi hija en tu rostro y saber que yo era la causante de su desdicha. Pero el arrepentimiento es una sombra que crece con los años. Eres mi nieta. Eres la heredera legítima de la Hacienda Albuquerque y de todas mis tierras. No como un regalo, sino como una restitución.

Perdóname por no haber tenido el valor de amarte a la luz del día. Espero que tú tengas el valor que a mí me faltó.

Tu abuela arrepentida, Mariana.”

El silencio en la habitación fue absoluto. La Madre Teresa lloraba discretamente. El abogado bajó la mirada, respetuoso. Citlali permaneció inmóvil, sosteniendo la carta. Toda su vida, todas las preguntas, el sentimiento de no pertenecer, de ser un error… todo se reordenaba en su mente. No era un error. Era una víctima del orgullo, pero también era una sobreviviente.

—Las tierras son vastas y valiosas, señorita —dijo el abogado rompiendo el silencio—. Será usted una mujer muy rica. Podrá vivir como una reina, viajar a Europa, olvidar todo esto.

Citlali levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de dudas, brillaban ahora con una claridad cristalina. Miró por la ventana, hacia el patio donde los niños jugaban con ropas remendadas y juguetes improvisados. Miró las paredes descascaradas del orfanato que había sido su único hogar real.

—Un hogar no es un lugar donde se guardan cosas —dijo Citlali con voz firme—, es un lugar donde se tiene nombre y se recibe abrazo.

Se volvió hacia el abogado y hacia la Madre Teresa. —No quiero vivir como una reina sola en una torre de marfil. Quiero mi herencia, sí. Pero la usaré a mi manera.

Y así lo hizo. La decisión de Citlali transformó la geografía humana del valle. No vendió la hacienda, ni se mudó a ella para aislarse. En su lugar, derribó los muros de la exclusión. La Hacienda Albuquerque dejó de ser un símbolo de poder feudal para convertirse en la “Casa de la Estrella”.

Citlali invirtió la fortuna en restaurar la propiedad, no para el lujo, sino para la utilidad. Las antiguas bodegas de grano se convirtieron en dormitorios luminosos. El salón de baile se transformó en una escuela con ventanales enormes, donde Doña Amelia enseñaba a leer a cualquiera que quisiera aprender, niño o adulto. Los campos, antes cultivados para el beneficio de una sola familia, se volvieron huertos comunitarios donde los vecinos aprendían que la tierra es generosa si se la trata con respeto.

Citlali acogió a los niños que ya no cabían en el orfanato, pero también a madres solteras, a ancianos olvidados y a trabajadores sin techo. “Aquí vive quien necesita nombre, pan y un apapacho”, mandó grabar en una placa de bronce a la entrada.

Los años pasaron y la leyenda de la “Niña de la Carta” se extendió por todo Querétaro. Se decía que Citlali tenía el don de curar no solo el hambre del estómago, sino el hambre del corazón. Se la veía por las tardes, ya convertida en una mujer hermosa y serena, sentada bajo la nueva higuera que había plantado en el patio de la hacienda, conversando con los recién llegados.

—¿No te duele recordar? —le preguntó una vez una niña nueva, señalando la carta enmarcada que colgaba en la sala principal, expuesta para que todos la leyeran. —La verdad duele, pero la mentira infecta —respondió Citlali sonriendo—. Esa carta me enseñó que el pasado explica quiénes somos, pero no decide quiénes seremos. Mi abuela eligió el miedo; yo elijo la puerta abierta.

El Licenciado Salazar, ya anciano, solía visitarla y decía que la verdadera justicia no estaba en los tribunales, sino en esa casa. La Madre Teresa falleció sabiendo que su “pajarito” había construido el nido más grande del mundo.

Y así, la historia termina y comienza de nuevo cada día. Cuando el viento de primavera sopla sobre Amealco, dicen que lleva consigo los susurros de gratitud de cientos de vidas que encontraron refugio gracias a un sobre lacrado. Porque Citlali entendió el secreto más grande de todos: que la herencia más valiosa no es el oro ni la tierra, sino la capacidad de transformar el dolor propio en amor para los demás. Y en ese acto de alquimia, la niña abandonada se convirtió, verdaderamente, en la estrella que su nombre prometía.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

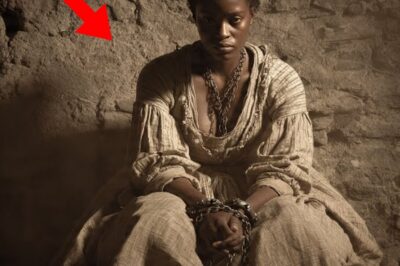

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load