Los HORRORES de las Armas Químicas en la Primera Guerra Mundial

Cuando se habla de los horrores de la Primera Guerra Mundial, la imaginación suele ir directamente a las trincheras inundadas, al fuego constante de la artillería o a las oleadas de infantería avanzando contra ametralladoras. Pero hubo un tipo de arma que atacó algo mucho más íntimo y aterrador que el cuerpo físico, porque convirtió el simple acto de respirar en una amenaza mortal y transformó el aire mismo en un enemigo invisible del que no se podía huir.

Las armas químicas no aparecieron como una anomalía repentina, sino como la consecuencia lógica de una guerra que había quedado atrapada en un estancamiento absoluto. En el frente occidental, millones de hombres se enfrentaban desde posiciones fijas, separados por pocos metros de tierra devastada, sin que ninguna ofensiva lograra romper el equilibrio de forma decisiva.

La tecnología había avanzado más rápido que la doctrina militar y los ejércitos se encontraron atrapados en una guerra que no sabían cómo ganar con los medios tradicionales. En ese contexto, la idea de utilizar gases tóxicos empezó a dejar de parecer una aberración moral y comenzó a verse como una posible solución técnica, no porque los mandos fueran ajenos al horror que implicaba, sino porque la desesperación estratégica fue erosionando cualquier límite que antes parecía inquebrantable.

Cuando miles de hombres morían cada día sin que el frente se moviera, la pregunta dejó de ser si algo era aceptable y pasó a ser si podía funcionar. Aunque el uso de venenos en conflictos era conocido desde la antigüedad, siempre había sido algo marginal, improvisado y esporádico, muy lejos de una aplicación sistemática en el campo de batalla.

Antes de la Gran Guerra, los ejércitos modernos habían descartado en gran medida estas ideas, considerándolas poco fiables, difíciles de controlar y, sobre todo, indignas de una guerra entre naciones civilizadas. Incluso existían acuerdos internacionales que prohibían el uso de proyectiles diseñados específicamente para dispersar gases asfixiantes.

Sin embargo, esas prohibiciones tenían grietas. Cuando la guerra se convirtió en una lucha industrializada de desgaste, algunos planificadores comenzaron a examinar esas reglas con una atención casi quirúrgica, buscando cualquier ambigüedad que pudiera explotarse. El razonamiento era frío y técnico.

Si el enemigo estaba protegido por trincheras profundas y refugios subterráneos que resistían la artillería, entonces había que atacar aquello que esas defensas no podían bloquear, y nada era más vulnerable que el cuerpo humano frente a ciertos agentes químicos. El resultado fue el nacimiento de una forma de guerra que no se parecía a nada que los soldados hubieran experimentado antes.

A diferencia de una explosión que era inmediata y visible, el gas avanzaba lentamente, sin estruendo, deslizándose por el terreno como una niebla antinatural. no anunciaba su llegada con un impacto, sino con un olor extraño, un color inusual o en algunos casos con nada perceptible en absoluto hasta que los efectos ya estaban en marcha.

El primer gran uso de armas químicas en la Primera Guerra Mundial no fue el resultado de un ataque improvisado, sino de una planificación meticulosa. Se eligió un sector del frente, se almacenaron miles de cilindros llenos de gas y se esperó pacientemente a que el viento soplara en la dirección adecuada.

La naturaleza se convirtió en parte del arma porque un cambio repentino en las condiciones podía hacer que el gas regresara sobre quienes lo habían liberado. Cuando finalmente se liberó, el efecto fue devastador, no solo por las bajas inmediatas, sino por el impacto psicológico. Los soldados que vieron avanzar aquella nube no entendían lo que estaba ocurriendo.

No era un bombardeo, no era un asalto de infantería y no se parecía a nada para lo que hubieran sido entrenados. En cuestión de minutos, posiciones enteras quedaron inutilizadas, no porque todos murieran, sino porque el pánico, el sufrimiento físico y la desorientación hicieron imposible cualquier resistencia organizada.

Ese primer ataque marcó un antes y un después. Una vez que el gas había sido utilizado, la barrera moral se rompió para todos los bandos. La lógica de la guerra dictó que si una parte estaba dispuesta a emplear ese tipo de armas, las demás no podían permitirse quedarse atrás.

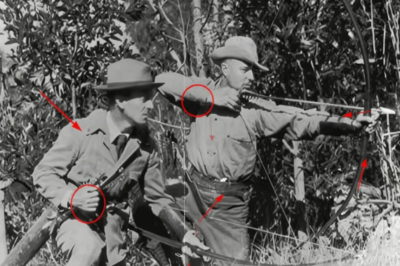

En cuestión de meses, todas las grandes potencias estaban desarrollando sus propios agentes químicos, sus sistemas de distribución y de forma paralela métodos improvisados de protección. Pero la protección siempre llegó tarde. Las primeras máscaras antigas eran rudimentarias, incómodas y poco fiables, y su uso en combate añadía una capa adicional de sufrimiento.

Respirar a través de filtros primitivos con visión reducida y bajo fuego enemigo convertía cada acción en una lucha contra el propio equipo. Los soldados nunca estaban seguros de si la máscara sellabacorrectamente, de si el filtro aún funcionaba o de si el gas que se aproximaba era uno nuevo contra el que no ofrecía ninguna protección real.

El verdadero horror de las armas químicas no residía solo en su capacidad para matar, sino en la forma en que lo hacían. Muchos de estos agentes no provocaban una muerte rápida. Atacaban los pulmones, los ojos, la piel y lo hacían de manera progresiva, dejando a la víctima consciente durante gran parte del proceso.

El sufrimiento no siempre terminaba en el campo de batalla, porque miles de hombres sobrevivieron a la exposición inicial solo para morir días después en hospitales saturados o para vivir el resto de sus vidas con secuelas permanentes. Además, el gas no distinguía entre combatientes y no combatientes. Al ser más pesado que el aire, se acumulaba en trincheras, refugios, sótanos y zonas bajas, extendiéndose más allá de las líneas del frente y alcanzando pueblos cercanos.

Animales civiles y soldados heridos quedaron atrapados en una forma de violencia que no requería puntería ni contacto directo. La incertidumbre se convirtió en parte inseparable de la experiencia del soldado. Cualquier bombardeo podía ocultar un ataque químico. Cualquier silencio podía preceder a una nube invisible.

Los hombres aprendieron a vivir con la constante sospecha de que el aire podía matarlos en cualquier momento. Y esa tensión permanente erosionó la moral de una forma que pocas armas habían logrado antes. A medida que la guerra avanzaba, los gases se volvieron más sofisticados, más difíciles de detectar y, en algunos casos, menos letales de forma inmediata, pero mucho más crueles en sus efectos.

La intención ya no siempre era matar, sino incapacitar, saturar hospitales, obligar al enemigo a combatir en condiciones aún más inhumanas y convertir cada metro de terreno en un lugar potencialmente contaminado. Así, las armas químicas se integraron en la rutina del frente, no como un arma excepcional, sino como una amenaza constante que podía aparecer en cualquier momento.

Los soldados dormían con la máscara a mano, entrenaban para ponérsela en segundos y desarrollaban sistemas de alarma improvisados para advertir a los demás. Aún así, el miedo nunca desaparecía del todo porque sabían que frente a ciertos gases, incluso reaccionar a tiempo podían no ser suficiente. Este fue el inicio de una de las dimensiones más oscuras de la Primera Guerra Mundial.

Una guerra que no solo destruyó cuerpos, sino que convirtió el entorno mismo en un instrumento de tortura y muerte. Y lo más perturbador es que una vez abierta esa puerta, no hubo forma de cerrarla durante el conflicto, porque el gas ya no era solo un arma más, sino una presencia constante que redefinió lo que significaba sobrevivir en el campo de batalla.

Y eso es solo el comienzo, porque los primeros ataques químicos, por horribles que fueran, no representaron el punto más bajo de esta forma de guerra, sino apenas el primer paso hacia métodos aún más crueles y devastadores que pronto se extenderían por todo el frente. Tras la ruptura inicial del tabú, la guerra química dejó de ser una sorpresa ocasional y pasó a convertirse en un componente sistemático del conflicto integrado de manera deliberada en la planificación militar de todos los grandes ejércitos.

A partir de ese momento, el horror no residió únicamente en la novedad del gas, sino en su normalización progresiva, porque los soldados empezaron a comprender que aquello no había sido un experimento aislado, sino el inicio de una nueva forma de sufrir en el campo de batalla. Los primeros gases utilizados eran relativamente simples desde el punto de vista químico, pero ya resultaban devastadores en la práctica.

El cloro, por ejemplo, atacaba directamente los pulmones al reaccionar con la humedad de las vías respiratorias, produciendo una sensación inmediata de asfixia que llevaba al pánico incluso antes de causar daños irreversibles. Los hombres que lo inhalaban sentían como si se estuvieran ahogando en seco, con los pulmones llenándose de fluidos, mientras la conciencia permanecía intacta durante buena parte del proceso.

La muerte cuando llegaba no era instantánea y ese intervalo de sufrimiento marcó profundamente a quienes lo presenciaron. Sin embargo, el cloro tenía limitaciones tácticas que pronto quedaron claras. Su olor era fácilmente reconocible, su color verdoso lo hacía visible en ciertas condiciones y, sobre todo, su dependencia absoluta del viento lo convertía en un arma impredecible.

Un cambio repentino podía transformar un ataque planeado en una catástrofe para quienes lo habían liberado. Estas limitaciones empujaron a los laboratorios militares a buscar agentes más fiables, más insidiosos y más difíciles de contrarrestar. Así apareció el fosjeno, un gas mucho más peligroso precisamente porque engañaba a sus víctimas.

A diferencia del cloro, su olor era débil y podíaconfundirse con algo inofensivo, lo que llevaba a muchos soldados a retrasar el uso de la máscara o a pensar que la exposición había sido mínima. Ese retraso resultaba fatal porque el fosgeno no siempre provocaba síntomas inmediatos graves. En muchos casos, los hombres parecían recuperarse tras el ataque, solo para desarrollar horas después un edema pulmonar masivo que los llevaba a una muerte lenta en hospitales desbordados, donde los médicos poco podían hacer más allá de observar el

deterioro progresivo. Este tipo de gas introdujo una dimensión psicológica especialmente cruel. porque rompió la relación directa entre causa y efecto. Un soldado podía sobrevivir al ataque, continuar luchando, incluso retirarse del frente y aún así morir días después por una exposición que había parecido menor.

Esa incertidumbre convirtió cada inhalación sospechosa en una sentencia potencial y muchos hombres vivieron durante horas o días con la angustia de no saber si su cuerpo colapsaría de repente. Pero incluso estos agentes no representaron el límite del horror químico. A medida que la guerra avanzaba, los ejércitos comenzaron a desarrollar gases cuyo objetivo principal no era asfixiar, sino dañar de formas aún más prolongadas y difíciles de tratar.

Entre ellos, el gas mostazas se convirtió en el símbolo más temido de la guerra química. No porque fuera el más letal en términos inmediatos, sino porque atacaba múltiples partes del cuerpo y dejaba secuelas espantosas incluso en quienes sobrevivían. El gas mostaza era especialmente cruel porque no siempre se percibía de inmediato. Podía presentarse como una niebla ligera o incluso como un líquido que contaminaba el terreno, la ropa y el equipo.

Sus efectos no eran instantáneos, lo que hacía que muchos soldados permanecieran expuestos durante demasiado tiempo sin darse cuenta del peligro real. Horas después comenzaban a aparecer quemaduras químicas en Minteint, la piel, ampollas dolorosas, inflamación severa de los ojos y daños en las vías respiratorias que podían incapacitar de por vida.

La ceguera temporal o permanente se convirtió en una consecuencia frecuente y miles de hombres quedaron fuera de combate no porque hubieran muerto, sino porque ya no podían ver, respirar con normalidad o moverse sin dolor extremo. Desde el punto de vista militar, esto cumplía un objetivo perversamente eficaz, saturar los sistemas médicos enemigos con heridos graves que requerían cuidados prolongados, consumiendo recursos y personal en una guerra donde todo estaba al límite.

Para los soldados en el frente, el gas mostaza transformó el terreno mismo en una amenaza persistente. A diferencia de otros gases que se dispersaban con relativa rapidez, este agente podía permanecer activo durante horas o incluso días, especialmente en condiciones frías o húmedas. Las trincheras, los refugios y los cráteres de artillería se convertían en trampas químicas, donde el simple contacto con el suelo podía provocar lesiones graves.

Esto obligó a los ejércitos a modificar de forma radical su comportamiento cotidiano. Ya no bastaba con protegerse durante el ataque. Había que asumir que el entorno estaba contaminado incluso después de que el gas hubiera dejado de ser visible. Los soldados caminaban con temor constante, evitando tocar ciertas superficies, durmiendo con el equipo puesto y soportando incomodidades extremas, porque quitarse la ropa podía significar exponerse a un residuo invisible pero letal.

Las máscaras antigas, que al principio se consideraron una solución provisional, se volvieron un elemento permanente del equipo, pero su eficacia nunca fue absoluta. Los filtros se saturaban, los sellos fallaban y el uso prolongado dificultaba la respiración, la comunicación y la percepción del entorno.

Combatir con una máscara puesta durante largos periodos era agotador y muchos hombres sufrían mareos, claustrofobia y pánico, especialmente cuando el gas se combinaba con bombardeos o ataques de infantería. Además, no todos los gases atacaban solo los pulmones. Algunos agentes irritantes provocaban vómitos incontrolables, convulsiones o desorientación extrema, incapacitando a las tropas incluso si no causaban la muerte directa.

En esos casos, el objetivo no era eliminar al enemigo, sino romper su capacidad de resistencia y coordinación, convirtiendo posiciones enteras en focos de caos donde el mando efectivo desaparecía en cuestión de minutos. La respuesta médica a estas armas fue desesperadamente insuficiente. Los hospitales de campaña se vieron inundados de pacientes con síntomas para los que no existían tratamientos efectivos.

Los médicos podían limpiar ojos, vendar quemaduras y administrar oxígeno, pero poco más. En muchos casos, el mejor pronóstico consistía en esperar y ver si el cuerpo resistía. Una impotencia que afectó profundamente tanto a los heridos como al personal sanitario.Esta situación alimentó una espiral de deshumanización. Los soldados empezaron a ver el gas no solo como un arma enemiga, sino como una fuerza impersonal que podía golpear en cualquier momento, sin previo aviso y sin importar el valor individual.

No había heroísmo posible frente a una nube invisible que se deslizaba silenciosamente por la trinchera. Sobrevivir dependía menos del coraje y más de la suerte, del viento y de la rapidez con que uno lograra ponerse la máscara. A medida que los ataques químicos se multiplicaban, el miedo se volvió crónico.

Las alarmas sonaban con frecuencia, a veces por errores, otras por falsas detecciones, y cada una obligaba a los hombres a colocarse el equipo protector durante horas, sin saber si el peligro era real. Ese estado de tensión constante erosionó la moral de una forma profunda, porque incluso en los momentos de calma aparente la amenaza seguía presente.

La guerra química en este punto ya no era un experimento ni un recurso excepcional. Se había convertido en una parte integrada de la vida en el frente, una capa adicional de sufrimiento que se superponía a todas las demás. Los soldados no solo tenían que temer a las balas, a la artillería y a los asaltos, sino también al aire que respiraban y al suelo que pisaban.

Y lo más perturbador es que, pese a la magnitud del horror, ninguna de las partes estaba dispuesta a renunciar a estas armas mientras creyera que el enemigo seguiría usándolas. Así la guerra química se alimentó a sí misma, escalando en complejidad y crueldad y arrastrando a millones de hombres a una experiencia en la que el sufrimiento no siempre se manifestaba de inmediato, pero dejaba marcas profundas y duraderas.

Lo que comenzó como un intento desesperado por romper el estancamiento del frente, terminó creando una forma de violencia que transformó la guerra en algo todavía más inhumano, donde la supervivencia dependía de factores invisibles y donde incluso aquellos que lograban escapar con vida podían quedar marcados para siempre por haber respirado, aunque solo fuera durante unos segundos el aire envenenado de la Primera Guerra Mundial.

A medida que la guerra química se consolidó como una realidad cotidiana del frente, sus efectos comenzaron a extenderse mucho más allá del momento inmediato del ataque, infiltrándose en todos los aspectos de la experiencia bélica y revelando un nivel de crueldad que no podía medirse solo en bajas directas. El verdadero horror empezó a manifestarse en lo que ocurría después, cuando los soldados sobrevivían al gas, pero quedaban atrapados en un limbo físico y psicológico, del que muchos nunca lograron salir por completo. Los

hospitales de campaña se convirtieron en escenarios de sufrimiento continuo, desbordados por oleadas de hombres con síntomas que desafiaban la medicina de la época. Las salas improvisadas se llenaban de soldados con los ojos vendados, incapaces de ver por la inflamación extrema o las quemaduras químicas de hombres que respiraban con dificultad, emitiendo sonidos húmedos y entrecortados, mientras sus pulmones se llenaban lentamente de líquido y de cuerpos cubiertos de ampollas dolorosas que se rompían con el más mínimo

contacto. El personal médico, ya agotado por la magnitud de la guerra convencional, se encontró enfrentando lesiones para las que apenas existían tratamientos efectivos. La impotencia médica fue uno de los aspectos más devastadores de esta forma de guerra. A diferencia de una herida de bala o de metralla, cuyo pronóstico podía estimarse con cierta experiencia, los efectos del gas eran impredecibles.

Dos soldados expuestos en condiciones aparentemente similares podían evolucionar de formas radicalmente distintas. Uno podía recuperarse tras unos días de reposo, mientras otro empeoraba progresivamente hasta morir sin que los médicos pudieran intervenir de manera decisiva. Esa incertidumbre convirtió cada cama de hospital en una espera angustiosa, tanto para los heridos como para quienes intentaban salvarlos.

El gas mostaza en particular dejó una estela de sufrimiento prolongado. Sus efectos tardíos significaban que muchos soldados llegaban a los hospitales caminando, convencidos de haber sobrevivido al ataque solo para comenzar a deteriorarse horas después. Las quemaduras químicas en la piel no solo eran dolorosas, sino propensas a infecciones graves.

Y en un entorno donde los antibióticos aún no existían, esas infecciones podían ser tan letales como el propio gas. La recuperación cuando ocurría era lenta y parcial, dejando cicatrices físicas y funcionales que acompañaban al soldado durante el resto de su vida. Pero el horror no se limitó a los combatientes. A medida que los ataques químicos se intensificaron, el gas comenzó a afectar a poblaciones civiles cercanas al frente, especialmente en regiones donde los pueblos y ciudades se encontraban a pocos kilómetros de las líneas decombate. El viento no respetaba

fronteras militares y en más de una ocasión nubes tóxicas se desplazaron hacia zonas habitadas, exponiendo a civiles que no tenían entrenamiento, equipo ni advertencia previa. Ancianos, mujeres y niños sufrieron los mismos efectos que los soldados, atrapados en una guerra que oficialmente no los incluía, pero que en la práctica los alcanzaba sin distinción.

Esta extensión del daño más allá del frente añadió una dimensión moral todavía más inquietante. La guerra química no solo violaba las normas implícitas del combate entre soldados, sino que erosionaba cualquier separación clara entre combatiente y no combatiente. El aire contaminado no distinguía uniformes y esa realidad hizo evidente que una vez liberado, el gas escapaba al control humano, convirtiéndose en una fuerza indiscriminada.

El impacto psicológico de esta amenaza permanente fue profundo. Los soldados comenzaron a vivir en un estado de hipervigilancia constante, interpretando cualquier olor extraño, cualquier niebla baja o cualquier cambio en el viento como una posible señal de peligro. El simple acto de respirar se volvió consciente, cargado de ansiedad, y muchos hombres desarrollaron reacciones de pánico, incluso en ausencia de un ataque real.

Las falsas alarmas, lejos de aliviar la tensión, la incrementaban porque obligaban a los soldados a pasar horas con la máscara puesta, luchando contra la sensación de asfixia, mientras esperaban una amenaza que podía no materializarse. Este estrés continuo tuvo consecuencias duraderas. Incluso lejos del frente, algunos soldados reaccionaban con miedo ante olores industriales, humo o vapores inofensivos, asociaciones involuntarias que activaban recuerdos de ataques químicos pasados.

La guerra había reprogramado sus sentidos, convirtiendo estímulos cotidianos en detonantes de angustia. En paralelo, los ejércitos intentaron perfeccionar tanto los métodos de ataque como las defensas, lo que generó una carrera constante entre nuevos agentes químicos y nuevas contramedidas. Cada mejora en las máscaras o en los sistemas de alerta era respondida con gases más persistentes, más difíciles de filtrar o con efectos distintos.

Esta escalada técnica convirtió la guerra química en un laboratorio macabro a escala continental, donde el cuerpo humano era el campo de pruebas final. Los entrenamientos se adaptaron a esta nueva realidad y los soldados pasaban horas practicando la colocación de la máscara en tiempos cada vez más cortos, realizando ejercicios físicos con el equipo puesto y aprendiendo a identificar distintos tipos de gas por olor o efecto.

Sin embargo, este entrenamiento, lejos de eliminar el miedo, a menudo lo reforzaba, porque recordaba constantemente que el peligro era real, recurrente y potencialmente ineludible. La contaminación del terreno añadió otra capa de horror. Zonas enteras del frente quedaron impregnadas de agentes químicos, haciendo que ciertos sectores fueran prácticamente inhabitables durante largos periodos.

El barro, la ropa y el equipo podían absorber sustancias tóxicas y el contacto posterior provocaba nuevas lesiones incluso días después del ataque original. Esto dificultó las rotaciones, el descanso y la recuperación, porque no existían espacios verdaderamente seguros dentro de la zona de combate. A nivel estratégico, la guerra química no logró el efecto decisivo que muchos habían esperado al inicio.

No rompió el estancamiento de forma definitiva ni otorgó una victoria clara a ningún bando. Sin embargo, sí logró algo igualmente significativo y mucho más perturbador. elevó el nivel de sufrimiento humano a un punto sin precedentes, normalizando una forma de violencia que atacaba directamente la fisiología y la psicología del soldado.

Esta constatación no llevó a una renuncia inmediata al uso del gas, sino a una aceptación cínica de su papel dentro del conflicto. Mientras cada bando creyera que el otro continuaría empleándolo, ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso hacia la contención. Así la guerra química se mantuvo como una amenaza latente incluso en periodos en los que no se utilizaba de forma activa porque su mera posibilidad condicionaba la conducta de todos los combatientes.

El resultado fue una generación de soldados marcados no solo por las heridas visibles, sino por una relación profundamente alterada con su entorno. El aire, el suelo y el clima dejaron de ser elementos neutrales y se transformaron en factores potencialmente mortales. Esta percepción no desapareció fácilmente con el final de la guerra porque había sido construida a partir de experiencias reales, repetidas y traumáticas.

La guerra química en este sentido, no solo añadió una nueva arma al arsenal de la Primera Guerra Mundial, sino que cambió la forma en que los combatientes experimentaron el conflicto en su totalidad. introdujo un tipo de miedo que no podíaafrontarse con valentía tradicional ni con habilidad marcial, un miedo que dependía del azar, del viento y de la rapidez con la que uno lograra protegerse y que dejaba secuelas incluso en aquellos que lograban sobrevivir.

Y mientras este tipo de sufrimiento se acumulaba en el frente y en la retaguardia, comenzaba a gestarse una pregunta incómoda que no podía ignorarse indefinidamente, porque incluso en una guerra marcada por la brutalidad industrial, había límites que, una vez cruzados, dejaban una sensación persistente de haber abierto una puerta que quizás nunca debería haberse tocado.

Cuando la guerra finalmente llegó a su fin y los cañones dejaron de disparar, las armas químicas no desaparecieron con la misma facilidad que otras formas de violencia, porque su impacto no se limitaba al momento del combate, ni podía borrarse con la firma de un armisticio. El gas había dejado una huella profunda en cuerpos, mentes y paisajes, y esa huella obligó al mundo a enfrentarse a las consecuencias de haber convertido el aire en un arma deliberada.

Para cientos de miles de veteranos, la guerra química continuó mucho después de regresar a casa. Muchos de los que habían sobrevivido a la exposición inicial nunca recuperaron por completo la salud. Las lesiones pulmonares crónicas redujeron su capacidad para trabajar, caminar largas distancias o incluso dormir sin dificultad, mientras que los daños oculares causaron pérdidas de visión permanentes que alteraron de forma irreversible su vida cotidiana.

Estas secuelas no siempre eran visibles a simple vista, pero condicionaban cada aspecto de la existencia de quienes las sufrían. A nivel psicológico, el impacto fue igualmente profundo. Los hombres que habían aprendido a temer el aire mismo encontraron difícil adaptarse a un mundo donde respirar debía ser un acto automático y seguro.

Muchos veteranos desarrollaron ansiedad persistente, reacciones de pánico ante olores, fuertes o humo inofensivo y una hipersensibilidad al entorno que los mantenía en estado de alerta constante. Aunque en aquel momento no existía un lenguaje claro para describir estas experiencias, hoy resulta evidente que la guerra química contribuyó de forma significativa a lo que ahora se reconoce como trauma psicológico de combate.

El daño no se limitó a los individuos. Grandes extensiones del frente occidental quedaron contaminadas durante años, incluso décadas después del conflicto. El gas mostaza, en particular podía permanecer activo en el suelo y en los restos de munición sin detonar, convirtiendo campos enteros en zonas peligrosas mucho tiempo después de que los ejércitos se retiraran.

Agricultores, trabajadores y civiles que regresaron a estas regiones se encontraron con una herencia tóxica e invisible. donde arar la tierra o excavar podía provocar quemaduras químicas o liberar vapores peligrosos. Este legado físico reforzó la percepción de que la guerra química había cruzado una línea cualitativa.

A diferencia de una trinchera o un cráter de artillería que con el tiempo podían integrarse en el paisaje, la contaminación química representaba una amenaza persistente que no se degradaba fácilmente y que no distinguía entre pasado y presente. La guerra había terminado oficialmente, pero sus armas seguían activas bajo la superficie.

La magnitud de este daño impulsó tras el conflicto una reacción internacional sin precedentes. Por primera vez hubo un consenso amplio en que ciertas formas de guerra no debían repetirse bajo ninguna circunstancia. Aunque ya existían prohibiciones parciales antes de 1914, la experiencia real de la Primera Guerra Mundial les dio un peso moral completamente distinto.

Las imágenes de soldados cegados, de hospitales saturados por víctimas del gas y de paisajes contaminados se convirtieron en argumentos imposibles de ignorar. De este proceso surgieron acuerdos internacionales destinados a prohibir el uso de armas químicas, estableciendo una norma clara de rechazo que, al menos en teoría, pretendía evitar que se repitiera aquel horror.

Sin embargo, estas prohibiciones nacieron marcadas por una contradicción fundamental, porque los mismos estados que las firmaban continuaron investigando, almacenando y perfeccionando armas químicas durante décadas, justificándolo como una forma de disuasión. La lección de la Primera Guerra Mundial no eliminó la tentación, pero sí dejó claro el precio humano de ceder a ella.

La memoria colectiva de la guerra química también influyó profundamente en la cultura y en la percepción pública del conflicto. A diferencia de otras armas, el gas se convirtió en un símbolo del carácter deshumanizado y mecanizado de la guerra moderna. Representaba una ruptura con la idea de enfrentamiento directo entre combatientes, sustituyéndola por una forma de violencia que operaba de manera impersonal, indiscriminada y profundamente cruel.

Esta imagencontribuyó a que la Primera Guerra Mundial fuera recordada no solo como una catástrofe política y militar, sino como una tragedia moral. Es importante subrayar que desde el punto de vista estrictamente militar, las armas químicas no cumplieron las promesas que habían justificado su uso inicial. No lograron romper el estancamiento del frente de forma decisiva, ni otorgaron una ventaja estratégica definitiva a ningún bando.

Su impacto fue más psicológico que territorial, más corrosivo que resolutivo. Sin embargo, ese impacto psicológico fue tan profundo que alteró de manera permanente la experiencia de la guerra y la percepción del enemigo. La ironía final es que al intentar encontrar una solución técnica a un problema estratégico, los ejércitos crearon una forma de violencia que escapó a cualquier control razonable.

El gas dependía del viento, del clima y del terreno, factores que no podían dominarse por completo. Una vez liberado, no obedecía órdenes ni distinguía intenciones. En ese sentido, las armas químicas representaron una renuncia implícita a la idea de control absoluto en la guerra, sustituyéndola por una aceptación peligrosa del daño colateral masivo.

Para los soldados que vivieron esa realidad, el legado fue una desconfianza profunda hacia cualquier narrativa que presentara la guerra como algo ordenado o racional. Habían visto como decisiones tomadas lejos del frente transformaban su entorno inmediato en una trampa mortal y como el sufrimiento resultante no siempre tenía un propósito claro ni una recompensa estratégica tangible.

Esa experiencia contribuyó a una visión más amarga y escéptica del conflicto, una visión que marcaría a toda una generación. Hoy, cuando se recuerda la Primera Guerra Mundial, las armas químicas ocupan un lugar central en la memoria de sus horrores. No por haber sido las más mortíferas en términos absolutos, sino por haber atacado algo esencial y universal.

Respirar es un acto básico, involuntario, compartido por todos los seres humanos. Al convertirlo en un riesgo mortal, la guerra química llevó la violencia a un nivel íntimo y omnipresente que pocos otros medios han igualado. Comprender los horrores de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial no consiste solo en enumerar los gases utilizados o las batallas en las que aparecieron, sino en reconocer cómo alteraron de forma permanente la relación entre el combatiente y su entorno, cómo extendieron el sufrimiento más allá del campo de batalla y cómo

dejaron una advertencia histórica que sigue siendo relevante. Es la historia de una guerra que al no encontrar límites claros los cruzó todos y al hacerlo reveló hasta qué punto la tecnología puede amplificar la crueldad humana cuando se combina con la desesperación. Ese es, en última instancia, el legado más inquietante de la guerra química en la Primera Guerra Mundial.

No solo mostró lo que era posible hacer, sino también lo que nunca debería haberse hecho. Y esa lección escrita en el aire envenenado de las trincheras sigue siendo una de las más duras que dejó aquel conflicto.

News

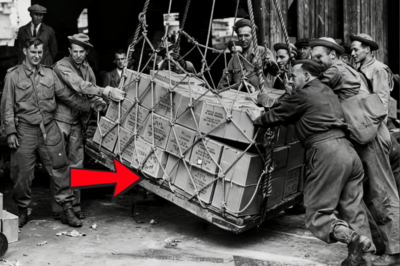

Las madres alemanas no podían creer que los soldados estadounidenses alimentaran a sus hijos

Las madres alemanas no podían creer que los soldados estadounidenses alimentaran a sus hijos Las fotografías llegaron al 7º Ejército….

Cuando los estadounidenses montaban bazucas en motocicletas, los alemanes las llamaban las «motos del diablo».

Cuando los estadounidenses montaban bazucas en motocicletas, los alemanes las llamaban las «motos del diablo. 23 de octubre de 1944,…

Los japoneses no pudieron detener a este marine con un arco “medieval”, hasta que 116 cayeron en 5 días.

Los japoneses no pudieron detener a este marine con un arco “medieval”, hasta que 116 cayeron en 5 días. 17…

Se burlaron de su jabalina «antigua» hasta que atravesó ocho objetivos desde 80 yardas.

Se burlaron de su jabalina «antigua» hasta que atravesó ocho objetivos desde 80 yardas. A las 13:47 el 14 de…

La verdadera razón por la que los alemanes odiaban el M1 Garand

La verdadera razón por la que los alemanes odiaban el M1 Garand 6 de junio de 1944. Normandía, Francia. Un…

Los soldados alemanes capturaron raciones K estadounidenses y luego se dieron cuenta de por qué sus propias tropas se morían de hambre.

Los soldados alemanes capturaron raciones K estadounidenses y luego se dieron cuenta de por qué sus propias tropas se morían…

End of content

No more pages to load