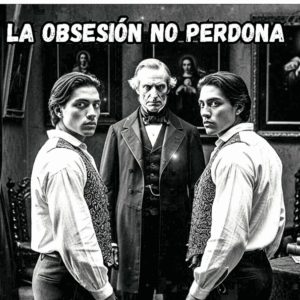

La Jaula Dorada de Zacatecas: La Obsesión de un Hacendado Mexicano con los Hermanos que Desafiaron a la Naturaleza

El sol caía como plomo fundido sobre las áridas tierras de la hacienda Villarreal. Corría el año 1858 y México se desangraba en la Guerra de Reforma, un brutal conflicto entre liberales y conservadores. Pero en el corazón aislado de Zacatecas, se libraba otra guerra, más íntima: una batalla por la dignidad y la libertad contra el poder absoluto e imponente de un solo hombre.

Don Sebastián Villarreal, un hombre delgado de 52 años, de cuello alto y cuello de camisa, gobernaba su imperio de plata y a su gente con mano de hierro, impulsado a partes iguales por una explotación implacable y una piedad rayana en el fanatismo. Viudo desde hacía una década, su corazón parecía haberse congelado hasta que dos figuras aparecieron en el camino polvoriento, destrozando su cuidadosamente construida fachada de fría respetabilidad.

La llegada de los inclasificables

Las figuras eran dos jóvenes viajeros, hermanos llamados Remedios y Refugio, que buscaban refugio de la guerra. Lo que inmediatamente y profundamente perturbó a Don Sebastián fue su apariencia: una belleza inquietante y ambigua. Sus rasgos eran delicados, sus cuerpos enigmáticos, lo que hacía imposible clasificarlos estrictamente como hombres o mujeres. Eran, en el lenguaje de la época, individuos que desafiaban la clasificación elemental; lo que los textos antiguos llamaban «hermafroditas» y lo que la sociedad conservadora consideraba una «aberración».

Remedios, el mayor, hablaba con voz suave pero neutral, protegiendo al tímido Refugio. Ofrecían trabajo honrado, pero Don Sebastián vio algo mucho más valioso. Un antiguo y oscuro instinto se agitó en su interior: la morbosa curiosidad de un coleccionista que acababa de descubrir una pieza única y profundamente perturbadora.

Ignorando las confusas protestas de su capataz, Fermín, el hacendado tomó una decisión inmediata y trascendental. Desterró a los hermanos no a las dependencias de la servidumbre, sino al lujoso Ala Sur de la mansión, deshabitada desde la muerte de su esposa. Esto no fue un acto de caridad, sino el primer paso de una elaborada estrategia de manipulación psicológica. Conocía el poder absoluto que ostentaba entre sus muros: «Aquí era Dios y juez».

Los muros se estrechan

Don Sebastián, absorto en su nueva «adquisición», pasaba horas en su estudio repasando su biblioteca prohibida —tratados de anatomía, textos sobre malformaciones y rarezas médicas—, intentando justificar la exquisita tentación que se le había presentado.

Los primeros días, los hermanos se dedicaban a tareas sencillas: Refugio reparaba muebles, Remedios cuidaba un jardín medicinal privado y descuidado. Pero cada tarde, Don Sebastián los visitaba con pretextos inventados, y sus preguntas se volvían cada vez más personales, indagando en la falta de lazos familiares y su absoluto aislamiento. Quería asegurarse de que nadie iría a buscarlos.

Las reglas comenzaron a cambiar sutilmente, pero sistemáticamente. Las comidas se servían en privado. Entonces, les prohibieron salir del Ala Sur sin su permiso expreso. Cuando Remedios protestó tímidamente diciendo que necesitaba ir al mercado del pueblo a comprar semillas, Don Sebastián sonrió con condescendencia, alegando que la restricción era para su “protección” de bandidos y soldados.

Refugio, ya fuera por ingenuidad o simplemente por miedo, aceptó las restricciones. Pero Remedios, el protector, empezó a sentir cómo las paredes doradas se cerraban sobre ellos. Las lujosas habitaciones, murmuró una noche a su hermano, ya no le parecían un refugio, sino una “elegante prisión”. La forma en que Don Sebastián los miraba no era la de un patrón mirando a sus trabajadores, sino la de un coleccionista mirando a “animales exóticos”.

El punto de quiebre llegó con la instalación de nuevas cerraduras con cerrojo exterior en las puertas del Ala Sur. El capataz, Fermín, solo pudo explicar: “Es por su seguridad… Órdenes del patrón”. Remedios comprendió la terrible verdad: ya no eran huéspedes; eran posesiones.

El Sacramento de la Humillación

Los tres meses siguientes se convirtieron en un ciclo de trauma asfixiante y predecible. Don Sebastián los visitaba cada noche, siempre después de que los sirvientes se hubieran retirado. Traía vino español, perfumes prohibidos y delicadas joyas que habían pertenecido a su difunta esposa. Obligaba a Refugio, cada vez más dócil y confundido, a usar las perlas, susurrándole: «Dignos de la singularidad que representan».

La sumisión de Refugio se logró con una herramienta más oscura: el láudano, que Don Sebastián comenzó a administrarle cada noche para «calmar sus nervios», creando una dependencia que convirtió al hermano menor en una marioneta obediente.

La intrusión definitiva llegó con la aparición del padre Anselmo, el párroco que también tenía cierta formación médica. Don Sebastián, presentándose como un hombre de ciencia y fe, exigió que el sacerdote examinara a los hermanos para «documentar su estado».

Remedios se negó de inmediato; el «No» resonó como un disparo, la primera contradicción directa en meses. En un arrebato de furia fría, Don Sebastián estuvo a punto de golpearlo, su rostro desencajado.

News

Este retrato de 1868 de una maestra y una niña parece orgulloso hasta que ves el ex libris

El Nombre Bajo la Tinta I. El Hallazgo en el Sótano Miriam Holt llevaba once años trabajando como especialista en…

Esta fotografía de 1863 de dos mujeres parecía elegante, hasta que los historiadores revelaron sus verdaderos roles.

Las Hermanas de Charleston: El Retrato de la Verdad I. El Hallazgo en las Sombras El silencio de los archivos…

Este retrato de boda de la década de 1900 parecía común y corriente, hasta que los historiadores se dieron cuenta de que la novia había sido borrada.

El Rostro de la Ausencia La fotografía llegó en una funda de archivo común, mal etiquetada y sepultada entre retratos…

Las repugnantes prácticas sexuales del burdel del río crearon una ciudad desastrosa de hombres desaparecidos.

El Cirujano de las Sombras: El Secreto del Mississippi I. El Hallazgo en Greenville El Mississippi no es solo un…

Los escandalosos rituales secretos de la antigua Roma (No lo creerás)

Las Sombras de la Ciudad Eterna: Los Cultos Prohibidos de Roma La Cámara del Senado quedó en un silencio sepulcral…

La madre de 225 kilos y su hermano esquelético: 6 bebés, ninguno vivió más de 5 años (1888)

Sombras en el Valle: El Secreto de los Garrett El camino que conducía a la granja de los Garrett no…

End of content

No more pages to load