Los Gigantes del Silencio: La Tragedia y el Amor de la Familia Caldwell

En las hondonadas sombrías de la Kentucky rural, donde los Montes Apalaches se alzan como antiguos guardianes envueltos en densos robles y nogales, se desarrolló una historia a finales del siglo XIX que desafiaría los cimientos mismos de la comprensión médica. No fue una leyenda de fantasmas, aunque los lugareños susurraban sobre maldiciones, sino una realidad biológica tan improbable que parecía burlarse de las leyes de la naturaleza.

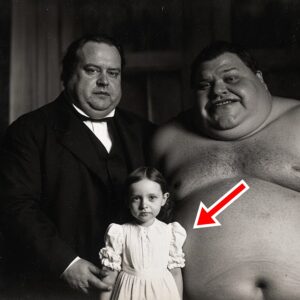

Todo comenzó oficialmente con un informe médico presentado en marzo de 1897, un documento que detallaba la existencia de una familia oculta en la espesura. La madre, Sarah, apenas alcanzaba los cuatro pies de altura (1.20 metros), poseyendo las delicadas proporciones del enanismo primordial. Su esposo, Benjamin, era un contraste viviente: un gigante de hombre, cuyo cuerpo se había hinchado a más de 500 libras (225 kg) debido a un trastorno pituitario implacable que convertía su apetito en un tormento y su movilidad en un mero recuerdo. Entre ambos, trajeron al mundo a doce hijos. Y según los registros preservados de los Archivos Médicos de Louisville, ni uno solo escapó a profundas anomalías físicas.

El Encuentro de Dos Mundos Rotos

Para comprender el final, primero debemos mirar el principio. Sarah Pennington nació en Cincinnati en 1871. A los tres años, fue diagnosticada con enanismo primordial, una condición tan rara que evocaba susurros de cuentos de hadas o misterios divinos. Su infancia fue un escrutinio médico constante hasta que, trágicamente, su familia la abandonó a los 15 años en un hogar de caridad en Louisville para los “incasables”. Allí, en 1888, conoció a Benjamin Caldwell.

Benjamin había sido un niño normal hasta la adolescencia, cuando un hambre insaciable desencadenó un crecimiento explosivo. Su familia, abrumada por su metabolismo caótico, también lo entregó al cuidado de la caridad. En ese lugar de descarte social, dos parias encontraron consuelo el uno en el otro. Sarah vio el alma gentil bajo el tamaño monstruoso; Benjamin encontró aceptación por primera vez. Contra todo pronóstico y quizás para aliviar la carga de la institución, se les permitió casarse en 1889. Buscaron refugio en tierras remotas del condado de Harlan, ofrecidas por parientes lejanos, esperando vivir en paz.

Pero la genética es una lotería cruel y ciega. Gregor Mendel, cuyos trabajos fundamentales sobre la herencia permanecían ignorados en aquella época, podría haber predicho el desastre. Dos individuos con cargas genéticas extremas y no relacionadas se unieron, y el resultado fue una catástrofe hereditaria.

La Maldición de Pine Mountain

La vida en los escarpados montes de Harlan ya era una batalla contra el aislamiento y la pobreza. Pero para los Caldwell, la lucha era existencial. El primer embarazo de Sarah en 1890 trajo una alegría cautelosa, documentada por la partera local Martha Combs. El parto duró 36 horas agónicas. El niño, James, emergió con pies zambos tan severos que caminar sería imposible sin ayuda. Sarah se aferró a la supervivencia del niño como un milagro, ignorando las señales.

Los nacimientos subsiguientes llegaron rápido, cada uno agravando la tragedia. Una hija en 1892 con curvatura espinal; gemelos en 1893 con cráneos deformes; otra niña en 1894 con los dedos fusionados. La comunidad, regida por supersticiones escocesas-irlandesas, comenzó a murmurar sobre pecados ocultos y castigos divinos. Los vecinos se retiraron, dejando a la familia en un aislamiento casi total.

Fue el Dr. Samuel Garrett, un médico experimentado del condado, quien rompió ese aislamiento. En una fría mañana de marzo de 1897, alertado por rumores, emprendió un viaje de un día entero a caballo hasta la cabaña de los Caldwell. Lo que encontró desafió su compostura profesional.

La cabaña estaba limpia, un signo de domesticidad resiliente. Sarah, con la estatura de una niña pero la gracia de una matriarca, lo recibió. Dentro, Benjamin dominaba el espacio cerca de la chimenea, sentado en una silla reforzada que gemía bajo su peso. Alrededor de ellos se movían los niños, cada uno una ilustración viva de la variabilidad cruel de la naturaleza. Garrett vio manos convertidas en paletas, columnas torcidas, órganos desplazados. Y sin embargo, vio vida. Los niños reían, ayudaban en las tareas y mostraban personalidades distintas. En una era donde la discapacidad llevaba a la institucionalización, esta familia había forjado un mundo propio, unido por el amor y la necesidad.

La Desesperación y el Veneno

A medida que los años pasaban y los nacimientos continuaban, la desesperación se apoderó de Sarah y Benjamin. La partera Martha, cuyo diario se conserva hoy como un testimonio desgarrador, les rogó que dejaran de concebir. Pero ya fuera por fe religiosa o por un anhelo humano de normalidad, continuaron.

En el invierno de 1895, impulsados por el rechazo de la comunidad, los padres recurrieron a Elias Burke, un vecino recluso conocido por remedios oscuros. Les vendió un tónico amargo de limaduras de plomo, hojas de dedalera y alcohol crudo, prometiendo que el próximo niño nacería sano. Lo tomaron fielmente, soportando enfermedades violentas por una esperanza falsa. Cuando el sexto niño nació deforme a principios de 1896, Martha escribió: “Buscaron curación en lo que envenena la tierra misma, y la tierra respondió”.

La Ciencia Llega a la Cabaña

El Dr. Garrett, obsesionado con el caso y superado por su complejidad, contactó a eminencias médicas. En abril de 1897, el Dr. Lewellys Barker de Johns Hopkins llegó con un equipo. Esperaban encontrar exageraciones rurales; encontraron un rompecabezas genético sin precedentes.

Barker confirmó el enanismo de Sarah y la disfunción pituitaria de Benjamin. Documentó a niños con situs inversus (órganos internos reflejados como un espejo), vértebras malformadas y capacidades cognitivas variadas. Barker tuvo una conversación honesta y brutal con los padres: la probabilidad de tener un hijo sano era prácticamente nula. Sarah solo asintió, como si confirmara una verdad que su corazón ya sabía.

Sin embargo, la biología y el destino no se detuvieron. Hubo más embarazos. El décimo hijo, nacido en 1898, tenía los pulmones parcialmente expuestos. El undécimo embarazo trajo gemelos prematuros con espina bífida que murieron a los pocos días; fueron las primeras muertes en una familia que había desafiado a la muerte repetidamente. La duodécima y última hija, nacida en 1899, llegó con extremidades truncadas y ceguera.

La publicación del informe de Barker en 1900 desató una tormenta. Mientras algunos científicos lo aclamaban como un hito, el movimiento de la eugenesia lo utilizó como arma. Periódicos sensacionalistas llamaron a los niños “monstruos”, y promotores de ferias ofrecieron dinero para exhibirlos. La familia Caldwell, pobre y hambrienta, rechazó cada oferta con una dignidad inquebrantable.

La Humanidad Detrás de los Titulares

Mientras el mundo exterior debatía sobre sus genes, dentro de la cabaña florecía algo hermoso. En septiembre de 1900, Grace Holloway, una joven maestra, llegó decidida a educar a los niños. Su diario pinta el retrato más humano de los Caldwell.

Encontró un hogar que funcionaba como una pequeña aldea intrincada. Benjamin, desde su silla, enseñaba fracciones y recitaba poesía. James, el mayor, leía con avidez. Un niño con el cráneo deforme, a quien los médicos habían desahuciado mentalmente, recitaba poemas de memoria. Grace registró risas, disputas de hermanos y momentos de triunfo, como cuando la niña con manos de paleta dibujaba flores sujetando el carbón entre sus palmas.

James, con 12 años, le hizo a Grace la pregunta que más le dolió: “¿Por qué los médicos siguen viniendo a mirarnos pero nunca nos curan?”. Grace no tuvo respuesta, solo la certeza de que esos niños entendían la diferencia entre ser estudiados y ser valorados.

El Final de una Era

La tragedia final comenzó en noviembre de 1905. El corazón de Benjamin, agotado por décadas de soportar un peso imposible, se detuvo mientras leía a sus hijos. Sarah, de 44 años y destrozada por doce partos y la pérdida, se quedó sola con ocho hijos sobrevivientes. El condado ofreció institucionalizarlos. La respuesta de Sarah fue feroz: “No enviaré a mis bebés a morir entre extraños”.

El Dr. Garrett hizo una última visita en 1906. Encontró a Sarah más delgada y gris, pero aún orquestando lo imposible: alimentando, enseñando y consolando. Un niño tocaba una armónica; otro recitaba salmos. Garrett se marchó llorando.

Después de 1906, el rastro documental se desvanece. El censo de 1910 muestra a Sarah viviendo sola. No hay certificados de defunción para los niños; es probable que fueran enterrados uno a uno en la ladera, junto a su padre, bajo cruces de madera que el tiempo borró. Sarah misma fue encontrada muerta en julio de 1913, en la misma cabaña que había albergado tanta vida y tanto dolor.

Un Legado Redescubierto

Durante décadas, la historia fue olvidada, una nota al pie en los debates sobre eugenesia. No fue hasta 1962 que un historiador médico redescubrió los cuadernos de Garrett. Los genetistas modernos confirmaron lo que Barker había intuido: Sarah y Benjamin portaban múltiples mutaciones recesivas raras. Su unión fue una lotería trágica de probabilidades de uno en mil millones.

En 1983, la Sociedad Histórica del Condado de Harlan colocó un simple marcador de granito en el cementerio familiar cubierto de maleza. No enumera diagnósticos médicos ni debates éticos. Solo enumera nombres: Sarah, Benjamin y sus doce hijos.

Hoy, los registros digitalizados enseñan a nuevas generaciones sobre la herencia recesiva y la ética médica. Pero para cualquiera que lea el diario de Grace Holloway, o imagine las flores de carbón dibujadas por una niña sin dedos, la lección es otra. Es la historia de una familia que, viviendo bajo la sombra de una montaña y el juicio del mundo, llenó su pequeña hondonada con una humanidad obstinada y radiante. Se negaron a ser reducidos a sus tragedias, y en esa negativa, encontraron su triunfo.

News

La aterradora huida de una niña de una familia que ya no es humana

El Clan del Diablo: La Arquitectura de la Locura En el invierno congelado de 1840, en las profundidades de la…

La Horrible Historia del Hijo — Decía que un Padre Débil Merece Ser Humillado Frente a la Familia

La Jaula de Oro en San Miguel La horrible historia de las hijas de don Ricardo aprendieron que el amor…

La Historia de las Hijas — Aprendieron que el Amor se Demuestra Encerrando a los Padres en Casa

La Prisionera del 301 La horrible historia de los hijos de doña Mercedes comenzó con una premisa cruel: creyeron que…

Tres Hijos con su ESCLAVA… y la Venganza de una Señora de Sociedad | CDMX 1878–1900

El Secreto de Moneda 63 El silencio de la calle de Moneda se rompió una noche de noviembre con el…

Sinhá se sintió humillada cuando dijo que quería casarse; la llamaron vieja, pero lo que dijo la esclava fue impactante.

El Escándalo de Pedra da Águia: Amor y Libertad en Minas Gerais En las colinas ondulantes de Minas Gerais, bajo…

El hijo, heredero de la amante y coronel, escondió una esclava para humillarla y utilizarla: final impactante…

La Sombra en la Tierra Roja: La Redención de los Mercante Existe un tipo de maldad que no nace de…

End of content

No more pages to load