El Secreto de la Marquesa de Vasconcelos: La Prisión del Amor Absoluto

El año era 1845. En el corazón de la Galicia más profunda, esa tierra verde y húmeda donde la lluvia parecía lavar el color del cielo y la niebla se aferraba a las colinas como un sudario, se alzaba el Pazo de Vasconcelos. No era una fortaleza imponente, sino una mansión de piedra de una belleza austera y melancólica, un gigante dormido cubierto de hiedra que parecía respirar con la bruma que lo rodeaba. Sus jardines eran un prodigio de simetría, con camelias y setos recortados con una precisión casi dolorosa, pero un silencio antinatural pesaba sobre ellos. No se oía el canto de los pájaros ni las risas de los niños, solo el susurro del viento entre los robles centenarios. Una atmósfera de tristeza y opresión se cernía sobre la propiedad, tan densa y palpable como la propia niebla gallega.

Dentro de esos muros de granito vivía la marquesa Doña Elvira de Vasconcelos. Era una mujer cuya belleza parecía tallada por la propia pena, una viuda de porte aristocrático y ojos que contenían la vastedad de un océano en calma antes de la tormenta. Hacía ya varios años que su marido, el marqués, un hombre vibrante y su única conexión con el mundo más allá de las colinas, había sido arrebatado por una fiebre repentina. Tras su muerte, todo el torrente de amor y atención que antes compartía se había volcado de forma exclusiva y feroz sobre sus dos hijos. Aquel amor, su mayor virtud, se había podrido lentamente, transformándose en una obsesión enfermiza, su mayor pecado.

Gobernaba el pazo con una gracia de hierro. Cada uno de sus movimientos era medido, cada palabra una caricia que podía ocultar el filo de una navaja. Sus hijos eran el centro de su universo amurallado. Alejandro, de 18 años, poseía la mandíbula firme de su padre y una mirada inquieta que delataba un fuego interior. Él era el único que guardaba recuerdos borrosos de un tiempo anterior, fragmentos de risas en los jardines, de visitas de otros nobles, de una vida donde la protección de su madre no se sentía como los barrotes de una jaula. Soñaba con la Universidad en Santiago de Compostela, con las calles bulliciosas y el olor a libros viejos, un mundo que solo conocía a través de las páginas de la vasta biblioteca de su padre. Isabel, con 16 años, era el reflejo pálido de su madre, una belleza delicada y frágil como una flor de invernadero. Años de sutil manipulación emocional la habían dejado aterrorizada ante la mera idea del mundo exterior, un lugar que su madre pintaba con los colores más oscuros de la crueldad y el peligro. Sentía hacia Doña Elvira una lealtad enfermiza, un vínculo forjado en el miedo, aunque en lo más profundo de su ser, un anhelo de libertad, pequeño y tembloroso, se negaba a morir.

En este ecosistema cerrado y asfixiante entró Lucía. Era una joven de una aldea cercana, de mejillas sonrosadas por el aire del campo y una inocencia que contrastaba brutalmente con la atmósfera lúgubre del pazo. Fue contratada como dama de compañía para Isabel, una forma de darle a la joven una ilusión de normalidad. Al principio, Lucía quedó completamente deslumbrada. La marquesa era la personificación de la amabilidad y la elegancia. Sus hijos, aunque reservados, eran educados y cultos, y la vida en la mansión transcurría en un lujo silencioso y ordenado. Los días estaban marcados por lecciones de piano, lecturas en el salón y paseos por los jardines impecables.

Sin embargo, no tardó en percibir las extrañas disonancias en aquella sinfonía perfecta. Las reglas eran sutiles al principio, presentadas siempre como medidas de amor y protección. Los hijos jamás, bajo ninguna circunstancia, podían traspasar los límites de la propiedad. No recibían visitas, ni siquiera de los pocos parientes lejanos que aún quedaban. Toda la correspondencia, tanto la que llegaba como la que intentaba salir, era leída primero por la marquesa “para protegerlos de las malas influencias y las noticias hirientes del mundo,” decía con una sonrisa triste que no admitía réplica.

La verdadera naturaleza de su motivación se revelaba en las largas tardes de lluvia, cuando el mundo exterior desaparecía tras una cortina de agua y el pazo se convertía en una isla. Doña Elvira los reunía en el gran salón junto al fuego crepitante que parecía luchar en vano contra el frío que emanaba de las paredes. Allí, con una voz suave y cadenciosa, tejía historias sobre la crueldad del mundo. Hablaba de la traición, de la enfermedad, de la soledad que, según ella, había estado a punto de consumirla tras la muerte de su amado esposo. Sus palabras eran siempre las mismas, un mantra repetido hasta grabarse en el alma de sus hijos: “Sois todo lo que me queda, mi nido seguro, mi única razón para seguir respirando.” Y entonces fijaba su mirada intensa en ellos, una mirada que suplicaba y ordenaba al mismo tiempo: “Nunca me abandonaríais como todos los demás lo hicieron, ¿verdad?” No era una pregunta; era un juramento que les exigía sin palabras, una cadena invisible que se apretaba un poco más con cada repetición.

La frágil paz, esa calma tensa que precede a las catástrofes, se hizo añicos una tarde de otoño. El aire olía a tierra mojada y a hojas muertas. Alejandro, tras semanas de reunir un coraje que no sabía que poseía, anunció su deseo. Lo hizo con respeto, pero con una firmeza inusual en él. Quería asistir a la Universidad en Santiago de Compostela. Quería estudiar arquitectura, ver el pórtico de la Gloria, debatir ideas con otros jóvenes, vivir.

El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, tan profundo que Lucía pudo oír el latido de su propio corazón en sus oídos. La marquesa no gritó, no se enfureció; hizo algo mucho peor. Se desmoronó. Fue una actuación magistral de desesperación, un espectáculo de dolor calculado para quebrar la voluntad más férrea. Las lágrimas surcaron su rostro pálido mientras lo acusaba de ingratitud, de egoísmo, de querer clavarle una daga en el corazón al abandonarla a la soledad. “Tu padre se fue y ahora tú… ¿Acaso queréis matarme de pena?”

Cuando vio que la manipulación emocional por primera vez no surtía el efecto deseado en la mirada resuelta de Alejandro, la tiranía emergió de debajo del velo de amor maternal. Su voz se volvió fría como el acero. Le prohibió salir de sus aposentos. Al día siguiente, los tutores que venían de la villa cercana fueron despedidos sin explicación. Las puertas de las habitaciones de Alejandro e Isabel comenzaron a ser cerradas con llave por fuera durante la noche. La esclavitud había comenzado.

No era una esclavitud de grilletes de hierro y látigos, sino una mucho más sutil y destructiva: una esclavitud del espíritu. Doña Elvira les impuso tareas serviles y repetitivas, diseñadas para humillarlos y agotar su mente: limpiar la platería hasta que sus dedos sangraran, copiar manuscritos durante horas interminables, ordenar y reordenar los libros de la biblioteca. El objetivo era claro: quebrar sus espíritus, aislarlos para romper cualquier lazo con el mundo exterior y someterlos a una vigilancia constante para aniquilar su voluntad de resistir. El Pazo de Vasconcelos ya no era un hogar; se había convertido oficialmente en una prisión de lujo y su carcelera era la mujer que les había dado la vida.

La nueva realidad del pazo se instaló como una enfermedad silenciosa. Los días se sucedían en una monotonía gris y opresiva, marcados por el sonido de las llaves girando en las cerraduras y el eco de los pasos de la marquesa en los largos pasillos de piedra. Lucía, que había llegado llena de admiración, ahora sentía un horror helado que se le instalaba en el fondo del alma. Veía la luz de la rebeldía en los ojos de Alejandro atenuarse día a día, reemplazada por una resignación sombría. Veía a Isabel encogerse sobre sí misma, cada vez más pálida y silenciosa, un fantasma en su propia casa. La amabilidad de la marquesa se había transformado en una vigilancia paranoica. Su presencia era constante, una sombra que se cernía sobre cada rincón. Lucía comprendió que no estaba en una casa, sino en una tumba dorada, y que si no hacía algo, los tres acabarían enterrados en vida.

Fue entonces cuando la conspiración comenzó a gestarse. Nació en miradas furtivas a través del comedor, en notas dobladas y escondidas dentro de los libros de la biblioteca. Lucía y Alejandro empezaron a encontrarse en secreto en los breves momentos en que la atención de la marquesa se desviaba. La biblioteca, antes un símbolo del mundo que se les negaba, se convirtió en su santuario y cuartel general. Rodeados por el olor a cuero y papel viejo, susurraban planes de fuga, trazando mapas imaginarios en el polvo de las mesas. Sabían que era su única oportunidad, una apuesta desesperada por la salvación.

El mayor obstáculo, la pieza más frágil y crucial de su plan, era Isabel. Estaba paralizada por el miedo, atrapada en la telaraña de lealtad y terror que su madre había tejido a su alrededor durante toda su vida. Una parte de ella anhelaba la libertad que su hermano describía en susurros apasionados, pero otra, mucho más grande y poderosa, temblaba ante la idea de desobedecer a su madre, de enfrentarse a su dolor, a su ira. Alejandro intentaba infundirle valor. Le hablaba del mar, de la música en las calles, de la simple alegría de caminar sin rumbo. Lucía le ofrecía un apoyo más silencioso, una mano que apretaba la suya en la oscuridad, una promesa de que no estaría sola.

Pero la influencia de la marquesa era profunda. Sus raíces se hundían en lo más hondo de la psique de Isabel. La marquesa, con una intuición casi sobrenatural nacida de su paranoia, sintió el cambio en la atmósfera del pazo. Notó los silencios más largos, las miradas que se desviaban demasiado rápido cuando ella entraba en una habitación. Su vigilancia se tornó aún más intensa, más asfixiante, y comenzó a usar a Isabel como su arma. La llamaba a sus aposentos, la envolvía en abrazos que eran a la vez un consuelo y una prisión, y con preguntas aparentemente inocentes, sembraba la duda y extraía información. “Tu hermano parece triste, querida. ¿Te ha dicho algo? ¿Sabes que solo quiero protegeros? Cualquier secreto entre nosotros es una grieta en nuestro nido, y por las grietas entra el frío del mundo.” Isabel, torturada por el conflicto, a veces cedía, revelando fragmentos de las conversaciones, traicionando a su hermano sin querer hacerlo, solo por el deseo desesperado de aliviar la presión.

El pazo se convirtió en un campo de batalla psicológico. Cada comida era una prueba de nervios, cada pasillo un territorio enemigo. Los susurros se escondían en el crujir de la madera. Las mentiras se ocultaban tras sonrisas forzadas. Lucía y Alejandro se vieron obligados a volverse más cautelosos, a comunicarse con un lenguaje de signos propio, a desconfiar incluso de las sombras. La tensión era una cuerda de violín a punto de romperse. Sabían que el tiempo se agotaba. La marquesa, al sentir que perdía el control, se volvía más impredecible. Sus cambios de humor eran bruscos, pasando de una dulzura empalagosa a una frialdad cortante en cuestión de segundos. Una noche, Lucía encontró a Isabel llorando en su cama, aferrada a un pequeño pájaro de madera que Alejandro le había tallado. “Dice que nos llevará volando lejos de aquí, Lucía, pero tengo miedo de caer.” En ese momento, Lucía supo que tenían que actuar y pronto.

El plan tomó su forma final. Escaparían durante la próxima gran tormenta, cuando el rugido del viento y la lluvia ahogara el sonido de sus pasos y la oscuridad fuera su aliada. Encontraron una pequeña puerta en la bodega, oculta tras unos viejos barriles de vino, que llevaba directamente a los jardines traseros. Era una ruta que los sirvientes usaban antaño, olvidada por todos, excepto por los fantasmas del pazo. La noche elegida se acercaba, y con ella la promesa de la libertad o la condena definitiva. La atmósfera en la casa era eléctrica, cargada de secretos y de un miedo tan espeso que casi se podía masticar. El nido seguro de la marquesa estaba a punto de romperse y nadie podía prever la violencia de su destrucción.

La noche llegó envuelta en furia. Una tormenta, como solo Galicia puede conjurar, se desató sobre el pazo, con un viento que aullaba como un alma en pena y una lluvia que golpeaba los cristales con la fuerza de mil puños. Era la cobertura perfecta. El caos de la naturaleza reflejaba la tempestad que se agitaba en sus corazones. Tras la cena, una farsa silenciosa y tensa, la marquesa se retiró a sus aposentos, aparentemente ajena a la corriente subterránea de rebelión que fluía bajo sus pies.

Lucía se deslizó hasta la habitación de Isabel. La encontró de pie junto a la ventana, temblando, su rostro pálido iluminado por el relámpago momentáneo. “No puedo,” susurró con la voz rota. “Ella lo sabrá.” Lucía la tomó por los hombros, su propia voz firme, a pesar del miedo que le atenazaba la garganta. “Isabel, si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Esta no es una vida, es una muerte lenta. Mereces ver el sol.”

Alejandro apareció en el umbral, una sombra determinada en la penumbra. No dijo nada, simplemente extendió su mano hacia su hermana. Tras una eternidad de vacilación, entre un sollozo ahogado, Isabel tomó su mano. El trío se movió por la casa dormida como espectros. Cada crujido del suelo de madera era una detonación en el silencio. Cada sombra un enemigo potencial.

Descendieron a la bodega, el aire frío y húmedo cargado del olor a vino y a tierra. Encontraron la puertecilla oculta, y con un esfuerzo conjunto lograron abrir el cerrojo oxidado. El aire fresco y salvaje de la noche los golpeó, un soplo de vida que les llenó los pulmones. Estaban a punto de cruzar el umbral hacia la libertad, cuando una voz tranquila y gélida resonó desde lo alto de la escalera principal del vestíbulo.

“Vais a alguna parte.”

Se quedaron helados. Allí, en lo alto de la gran escalinata, estaba la marquesa. No parecía enfadada, no parecía desesperada. Sostenía un candelabro de plata y las llamas de las velas proyectaban sombras danzantes y monstruosas en su rostro, dándole el aspecto de una deidad vengativa. Había sabido, con esa intuición paranoica que se había convertido en su sexto sentido, los había estado esperando.

El enfrentamiento final no fue físico, sino una tormenta de manipulación emocional, la última y más potente arma de la marquesa. Descendió los escalones lentamente, su vestido de seda susurrando como una serpiente. “Os lo di todo,” comenzó su voz vibrando con un dolor tan profundo que parecía genuino. “Un hogar para protegeros del mundo cruel. Seguridad, mi amor incondicional, cada aliento de mi cuerpo dedicado a vosotros… ¿y así me lo pagáis, escabulléndoos en la noche como ladrones, dejándome para morir sola en esta casa vacía?”

Sus palabras eran ganchos, diseñados para aferrarse a la culpa y al miedo de sus hijos. Isabel comenzó a sollozar, retrocediendo un paso, pero algo en Alejandro se había roto definitivamente esa noche. La sumisión, el miedo, todo se había quemado, dejando solo una rabia pura y justa. “Tu amor no era un regalo, era una jaula,” gritó, su voz resonando en el vasto salón. “No somos tu propiedad, somos tus hijos.”

Esa frase fue la que lo cambió todo. En los ojos de la marquesa algo se quebró. La máscara de madre doliente se desvaneció, revelando un vacío aterrador. Comprendió que había perdido, había perdido el control, su única razón de ser. Con una calma que helaba la sangre, su expresión se suavizó hasta convertirse en una serenidad espeluznante. Miró a su alrededor, al salón, que había sido su reino, su nido. “Construí este nido para mantenernos a salvo para siempre,” dijo. Y por primera vez lágrimas reales, no de manipulación, sino de una desesperación absoluta, corrieron por sus mejillas. “Si no podéis quedaros, entonces el nido debe arder.”

Con un movimiento fluido y casi grácil, se acercó a las pesadas cortinas de terciopelo que flanqueaban la entrada principal. Sin dudarlo un instante, volcó el candelabro. Las llamas lamieron la tela reseca y con una velocidad infernal el fuego trepó hacia el techo. La mansión, que había sido su prisión, se transformó en una trampa mortal.

El humo llenó el aire espeso y asfixiante. El crepitar de la madera se convirtió en un rugido ensordecedor. En medio del caos, Alejandro agarró a Lucía y a una Isabel catatónica y los arrastró hacia una ventana lateral. Rompió el cristal con una silla y los empujó fuera, hacia la lluvia y la noche.

La última imagen que vieron al mirar atrás fue la de la marquesa de Vasconcelos. De pie en lo alto de la escalinata en llamas, el fuego envolviéndola como un manto glorioso. No gritaba, no lloraba. En su rostro había una sonrisa serena, casi extática. Por fin había encontrado la manera de asegurarse de que nunca más volvería a estar sola en su casa.

Los tres supervivientes corrieron hasta una colina cercana, desde donde observaron, cubiertos de hollín y empapados por la lluvia, cómo el Pazo de Vasconcelos, su mundo y su prisión, era devorado por las llamas, hasta que sus muros de piedra se derrumbaron en una nube de cenizas y brasas. Al amanecer estaban libres, pero las cicatrices invisibles del amor de su madre los perseguirían para siempre. La historia se convirtió en leyenda en la comarca. Un cuento susurrado junto al fuego sobre la marquesa que amó tanto a sus hijos que prefirió destruirlo todo antes que verlos partir, dando origen al eterno fantasma de un amor que se convirtió en cadenas.

News

Una historia aterradora de 3 hermanas caníbales en la posguerra. Un relato macabro.

🔥 El Eco de la Ceniza: Las Hermanas Montalbán en el Invierno de 1940 El invierno de 1940 llegó a…

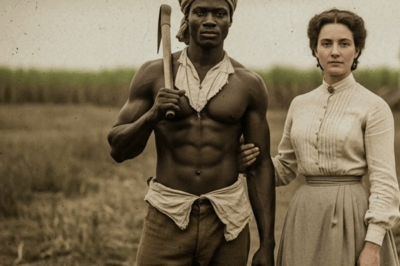

(1894, Comala) El funeral macabro donde la viuda sirvió carne de esclavos… a sus propios invitados

El Eco de la Montaña: La Historia de Edith Marlo, la Viuda de Hollow Ridge En la primavera de 1998,…

Los hermanos Ellis que se casaron con sus propias sobrinas: el pueblo que encubrió su pecado (Apalaches, 1892)

La Niebla de Pinehook: El Silencio y la Sangre de los Ellis Hay una fotografía enterrada en los archivos del…

La viuda de Hollow Ridge que obligó a sus hijos a procrear —hasta que la locura los consumió (Apalaches, 1901)

La Viuda del Hueco del Cerdo: El Sacrificio de Cabell County En la primavera de 1998, un topógrafo que trabajaba…

La Estirpe del Altiplano: La Última Elección de los Rutled

Existe todavía, en un archivo del condado en el este de Tennessee, una fotografía que desafía la lógica y perturba…

“Dame un hijo y te daré la libertad”… Pero una noche se enamoró perdidamente de él.

La Herencia de Caña y Culpa El calor opresivo de Saint-Domingue lo aplastaba todo. Isabelle de Fontaine estaba en la…

End of content

No more pages to load