Bajo una tormenta torrencial que azotaba el Valle de Paraíba, en el sombrío amanecer de 1878, una visión paralizó al pequeño pueblo. Bibiana, una esclava vestida con harapos manchados de sangre y barro, caminaba descalza por las calles inundadas, llevando en brazos el cadáver de su joven ama, Clarinha.

Las campanas de la iglesia repicaron, no por la mano del sacerdote, sino por el pavor que se apoderó de quienes presenciaban la escena.

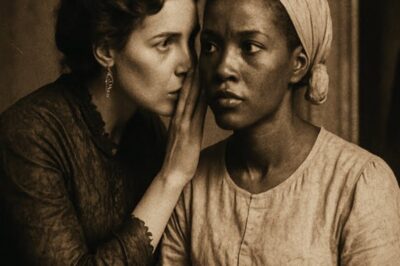

Bibiana pertenecía a la Hacienda del Ingenio del Cedro, dominio del temible coronel Felisberto Brandão, padre de Clarinha. Aunque Clarinha era su señora, Bibiana la había criado desde la cuna con un amor maternal.

Cuarenta y ocho horas antes, la joven Clarinha había sido descubierta desmayada en la galería de la casa principal. La criada Alzira aseguró haber oído un grito ahogado. Aunque el coronel lo atribuyó a un “ataque de nervios”, la verdad era más oscura: Clarinha tenía las muñecas brutalmente cortadas y en sus ojos sin vida permanecía una expresión de terror absoluto.

Tras la muerte, Bibiana guardó un silencio pétreo. Desapareció de la senzala (los barracones de esclavos) y regresó de madrugada, en plena tempestad, portando el cuerpo de Clarinha envuelto en una fina sábana.

Se dirigió directamente a la iglesia. El padre Vicente, horrorizado, intentó bloquearle la entrada, gritando que un lugar sagrado no podía recibir a una esclava cubierta de sangre y lodo.

Pero Bibiana lo traspasó con la mirada y declaró con una firmeza que heló la sangre de todos: “Ella falleció intentando revelar la verdad que todos esconden. Yo terminaré lo que Clarinha empezó antes de morir”.

El templo se sumió en un silencio sepulcral. El acto de Bibiana era más que una locura; era una afrenta directa al orden colonial, pero también un acto de devoción pura. ¿Qué verdad era esa?

Bibiana avanzó hasta el altar principal y depositó con reverencia el cuerpo de Clarinha entre las flores de la Virgen María. Entonces, rompió el silencio. “Lo que le quitó la vida a Clarinha no fue la melancolía ni la enfermedad”, dijo su voz, baja pero cortante. “Fue el pecado oculto de un hombre perverso y cruel”.

Con un dedo tembloroso, señaló hacia la entrada del templo. Allí, montado en su corcel negro, acababa de llegar el mismísimo coronel Felisberto Brandão.

La multitud se volvió, conteniendo el aliento. El coronel desmontó, con la mirada fija y amenazante en la esclava que osaba desafiarlo. Jamás imaginó que Bibiana tuviera semejante coraje suicida. Pero ella había esperado veinte interminables años por ese instante.

Bibiana se irguió. “El sangre que mancha esta sábana”, proclamó, “es el mismo que corre por mis venas”.

Pasó a narrar lo que nadie se atrevía a susurrar: que la dulce Clarinha era, en realidad, fruto de una noche brutal de violencia, veinte años atrás, cuando el coronel, entonces joven y arrogante, había violado a una esclava recién llegada.

“Esa mujer violada y silenciada… fui yo”, confesó Bibiana. “Clarinha era mi hija. Y me obligaron a criar a mi propia hija como si fuera solo su esclava”.

El coronel, pálido, gritó enfurecido que todo era una mentira, que Clarinha era hija legítima de su difunta esposa blanca.

Pero Bibiana, con los ojos arrasados por lágrimas contenidas durante décadas, sacó de entre la sábana un antiguo collar de cuentas azules. “Este collar era mío. Vino de mi madre africana. Cuando Clarinha nació de mi vientre violado, lo escondí. Pero ella lo encontró hace unas semanas. Y fue en ese momento terrible que comprendió todo. Comprendió quién era su verdadera madre”.

La revelación destrozó el frágil espíritu de la joven. El padre Vicente intentó intervenir, pero Bibiana lo detuvo. “Fue ante Dios que Clarinha nació de este pecado. Y fue ante Él que me imploró no ser enterrada como la hija de un monstruo”.

En ese momento, la criada Alzira, que recordaba las cartas secretas que Clarinha escondía en su colchón, corrió desesperadamente hacia la iglesia con un sobre amarillento en la mano. “¡Encontré las cartas!”, gritó.

El coronel intentó arrebatárselas, pero varios hombres del pueblo se interpusieron. Bibiana tomó las cartas y leyó en voz alta la letra temblorosa de Clarinha:

“Padre cruel, he descubierto toda la verdad. He descubierto quién es mi verdadera madre biológica y cuánto ha sufrido. La mujer que me amó de verdad desde el primer día siempre fue Bibiana. Y si tengo que morir por decir esto en voz alta, que así sea”.

El coronel, derrotado por la verdad, retrocedió. Salió de la iglesia gritando que llamaría a la Guardia Imperial para arrestarlos a todos.

Pero la tragedia aún guardaba una última y devastadora revelación.

Una figura inesperada apareció: Joaquim, el joven contable de la hacienda, conocido por ser discreto y educado. Nadie sabía que Joaquim era también hijo bastardo del coronel, fruto de otra relación. Y nadie sabía que él y Clarinha estaban secretamente enamorados.

Joaquim subió al altar con un diario en la mano. “Clarinha me entregó esto”, dijo con voz entrecortada. Abrió el cuaderno y leyó el último escrito de la joven:

“Descubrí que soy hija de Bibiana. Y descubrí también que Joaquim es mi medio hermano de sangre. El amor que siento por él es ahora maldito y prohibido por Dios. No puedo continuar viviendo con este peso. Prefiero morir a vivir en la mentira y en este pecado involuntario”.

Un gemido colectivo recorrió la iglesia. El pueblo comprendió la dimensión final de la tragedia: un incesto involuntario. El amor puro de los jóvenes se había convertido en una maldición bíblica, el golpe final que llevó a Clarinha al suicidio.

En ese instante, llegó la Guardia Imperial. Pero el capitán, al escuchar los relatos de la gente y ver el diario, tomó una decisión sorprendente. Se negó a arrestar a Bibiana. “Si hay un crimen aquí”, declaró, “no ha salido de la boca de esta valiente mujer, sino de las manos impuras del señor de la Casa Grande”.

El coronel, al saberse desafiado, irrumpió una segunda vez en la iglesia, completamente fuera de sí y armado con una escopeta de caza. Apuntó directamente a Bibiana.

Sonó un disparo.

Pero no fue Bibiana quien cayó. Joaquim se había arrojado frente a ella en un acto de coraje desesperado, recibiendo el disparo en el hombro. Mientras el caos estallaba, los soldados finalmente inmovilizaron y arrestaron al coronel Felisberto.

Con el coronel preso, un nuevo día amaneció. Joaquim sobrevivió a sus heridas. Bibiana, con la ayuda de un padre Vicente profundamente arrepentido, pudo finalmente enterrar a Clarinha en el cementerio del pueblo. Sobre la lápida, grabaron: “Aquí yace Clarinha, hija del amor verdadero, víctima del silencio cruel”.

La Casa Grande fue confiscada por la Corona y, con el tiempo, transformada en un refugio para viudas y exesclavizados, administrado por un Joaquim ya recuperado. El pueblo, que antes la ignoraba, comenzó a tratar a Bibiana con un profundo respeto, llamándola cariñosamente “Madre Bibiana”.

La historia de la esclava que cargó el cuerpo de su señora se convirtió en leyenda, un recuerdo eterno del día en que la verdad venció al miedo.

Bibiana vivió el resto de sus días con la dignidad intacta, aunque su mirada nunca perdió la profunda tristeza de quien ha sufrido demasiado. Cuando alguien le preguntaba por qué había arriesgado su propia vida de esa manera, ella respondía con los ojos húmedos:

“Porque Clarinha era mi hija de sangre y corazón. Y no iba a permitir que su nombre fuera enterrado junto con la mentira y la vergüenza. Ella merecía la verdad, aunque me costara la vida”.

News

Los castigos más horribles para las esposas infieles en la antigua Babilonia.

En la antigua Babilonia, los castigos más duros para las mujeres acusadas de adulterio no se encontraban en cuentos o…

La esposa del hacendado confió su mayor secreto a la esclava Grace—sin saber que ella lo contaría…

El aire húmedo del verano de 1858 se extendía sobre la plantación Whitmore sofocante. En los campos de algodón de…

La esclava embarazada fue expulsada de la casa grande — pero lo que trajo en sus brazos hizo callar al coronel.

Bajo un cielo tormentoso en mayo de 1857, en la vasta hacienda Santa Cruz, la historia de Benedita comenzó con…

O Escravo Gigante “Lindo” de Olhos Azuis — Ele fez a Sinhá Enlouquecer e fugir da Fazenda…

La hacienda São Sebastião despertaba antes del sol, como siempre ocurría en los ingenios de la bahía colonial. El calor…

La Foto de 1903 Parecía Normal — Hasta Que Descubrieron Que La Niña ERA EN REALIDAD UNA MUJER ADULTA

El estudio fotográfico de Tartu olía a productos químicos y polvo viejo. Aquella fría tarde de octubre de 1903, el…

Escrava Que Se Tornou Baronesa ao Trocar de Identidade com a Sinhá Morta: O Segredo de Olinda, 1860.

Bajo el sol inclemente de 1860, la hacienda Ouro Verde, en el interior de Río de Janeiro, era un hervidero…

End of content

No more pages to load