El Silencio de San Jerónimo: La Novia que Nunca Llegó

I. La Sombra en la Mirada

Hay silencios que pesan más que las piedras. Silencios que se incrustan en las paredes de adobe de las viejas haciendas y que, con el paso de los décadas, se convierten en la única verdad que queda. Esta es la historia de uno de esos silencios. Ocurrió en Zacatecas, en la Hacienda San Jerónimo, bajo el sol implacable de abril de 1892.

Isabel de la Fuente tenía dieciséis años y una tristeza que parecía más antigua que ella misma. No era la melancolía pasajera de la adolescencia, ni el berrinche de una niña mimada; era una oscuridad estancada detrás de sus ojos color café. La gente del pueblo decía que Isabel era una muchacha “bien portada”, un eufemismo cruel que en aquellos tiempos significaba que era dócil, callada y carente de voluntad propia. Caminaba despacio por los corredores de la hacienda, como si pidiera perdón a las baldosas por pisarlas, y sonreía únicamente cuando el protocolo social lo exigía.

Su padre, don Fermín de la Fuente, era un hombre forjado en la dureza de la tierra y la ambición. Para él, el apellido era una marca de ganado y su hija, una moneda de cambio. Su madre, doña Matilde, vivía en un perpetuo estado de penitencia, desgastando las cuentas de su rosario frente a un Cristo de madera que parecía mirarla con la misma indiferencia con la que su esposo miraba a su hija. Isabel creció rodeada de lujos materiales —muebles de caoba, sedas importadas, platería fina— pero con una soledad tan vasta que le helaba los huesos.

II. El Trato

El destino de Isabel se selló una tarde de enero de 1892, no con una promesa de amor, sino con un apretón de manos entre dos hombres que olían a tabaco y alcohol. Antonio Rivas llegó a la hacienda montado en un caballo negro, con la arrogancia de quien sabe que todo tiene un precio. Tenía treinta y dos años, era viudo, comerciante de plata y buscaba una esposa que adornara su casa y no diera problemas. Isabel cumplía con los requisitos: joven, de buena familia y, sobre todo, silenciosa.

Don Fermín lo recibió en la sala principal, sirviendo coñac en copas de cristal cortado. Hablaron de hectáreas, de cabezas de ganado y de la fluctuación del precio de la plata en el mercado internacional. El nombre de Isabel apenas se mencionó, salvo como cláusula final del contrato. Ella no estaba presente; observaba desde la rendija de una puerta entreabierta cómo su vida era negociada como si fuera una yegua de cría.

Cuando le informaron que la boda sería en abril, Isabel no lloró. No gritó. No suplicó piedad. Simplemente bajó la cabeza y pronunció un “Sí, papá” que sonó más a sentencia de muerte que a aceptación. Más tarde, en la penumbra de su habitación, doña Matilde intentó consolarla con mentiras piadosas. —Vas a ser feliz, hija. Don Antonio es un buen hombre. Te va a cuidar. Isabel no respondió. Sabía, con esa intuición afilada que desarrollan las víctimas, que un hombre que te elige como mercancía nunca te cuidará; te usará hasta que te rompas.

III. La Mortaja Blanca

Febrero y marzo pasaron en un torbellino de preparativos que para Isabel se sentían como los ritos de un funeral. Las costureras invadieron la casa, midiendo, cortando y cosiendo metros de satén blanco y encaje importado de Europa. El vestido era una obra maestra, adornado con perlas bordadas a mano, digno de una princesa. Sin embargo, cada vez que Isabel lo miraba, solo veía una mortaja.

Antonio la visitaba semanalmente. Traía ramos de flores que ella dejaba marchitar en los jarrones y conversaba interminablemente con don Fermín. En las raras ocasiones en que se dirigía a Isabel, lo hacía con condescendencia, tomando su mano con una posesividad que a ella le provocaba náuseas físicas. —Serás la envidia de todas las mujeres de Zacatecas —le dijo una vez, apretando sus dedos con demasiada fuerza. Isabel sonrió, pero sus ojos estaban muertos.

Una noche, impulsada por una desesperación repentina, Isabel rompió su silencio habitual y preguntó a su madre: —¿Tú querías a papá cuando te casaste? Doña Matilde, sorprendida, tardó en responder. Su mirada se perdió en la llama de la vela. —El amor llega después, mi hija. Con el tiempo, con la costumbre, con los hijos. —¿Y si no llega? —insistió Isabel. La madre no tuvo respuesta. Apagó la vela y salió de la habitación, dejando a su hija sumida en la oscuridad y en la certeza de que estaba sola.

IV. La Decisión

Llegó abril. El vestido estaba listo. Cuando Isabel se lo probó frente al espejo de cuerpo entero, no reconoció a la figura que le devolvía la mirada. Parecía una muñeca de porcelana, perfecta, fría y vacía. La vieja Tomasa, una sirvienta que había visto crecer a Isabel y que la quería más que su propia sangre, notó el temblor en las manos de la niña. —Niña Isabel —susurró la anciana—, si no quieres casarte, dilo. Todavía hay tiempo. Isabel la miró con una intensidad aterradora. —¿Para qué, Tomasa? ¿A dónde me voy a ir? La pregunta quedó suspendida en el aire. En el México de 1892, una mujer de su clase que huía no tenía refugio. No tenía derechos. No tenía nada.

Dos días antes de la boda, el 10 de abril, el cuerpo de Isabel se rebeló. Dejó de comer. Rechazaba el caldo, el pan, el chocolate. Don Fermín, furioso, atribuyó su estado a “histeria femenina” y nervios de novia. Antonio, desinteresado, aseguró que se le pasaría después de la noche de bodas. Pero la noche del 11 de abril, la víspera de la ceremonia, algo cambió dentro de Isabel.

No durmió. Se sentó junto a la ventana abierta, dejando que el viento frío del desierto le golpeara la cara. No rezó a Dios; sentía que Él la había abandonado hacía mucho tiempo. En su lugar, habló con la noche, con el viento, con las fuerzas antiguas que habitan la tierra. —Si hay alguien ahí… alguien que escuche a las que no tenemos voz… llévame. No me importa a dónde. Solo no me dejes aquí.

Un silencio sepulcral cubrió la hacienda. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero extrañamente, no era miedo. Era una sensación de claridad. Por primera vez en meses, sus pulmones se llenaron de aire. Había tomado una decisión.

V. La Mañana del Silencio

El sol del 12 de abril salió brillante y cruel. La Hacienda San Jerónimo era un hervidero de actividad. Músicos afinaban sus instrumentos, cocineras preparaban el banquete, y los invitados comenzaban a llegar con sus mejores galas. Don Fermín, vestido impecablemente de negro, supervisaba todo con orgullo, asegurándose de que el espectáculo de su poder fuera perfecto.

A las ocho de la mañana, Tomasa subió a despertar a la novia. Tocó la puerta suavemente. —Niña Isabel, es hora. Silencio. Tocó más fuerte. —Niña, la están esperando para peinarla. Silencio absoluto.

El pánico comenzó a reptar por la espina dorsal de la sirvienta. Corrió a buscar a doña Matilde, y juntas regresaron a la puerta cerrada con llave. Los golpes se volvieron frenéticos, los llamados desesperados. Finalmente, don Fermín subió, con la mandíbula tensa, trayendo la llave maestra. —¡Apártense! —ordenó.

Giró la llave y empujó la puerta de roble. Lo que vieron los dejó helados. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, impoluta, como si nadie hubiera descansado en ella. Pero sobre la colcha, doblado con una precisión inquietante, estaba el vestido de novia. No estaba blanco. El dobladillo estaba manchado de lodo fresco, y el encaje del torso estaba rasgado, como si alguien hubiera corrido entre zarzas y espinas llevándolo puesto, para luego quitárselo y dejarlo allí como un mensaje.

—¿Dónde está? —preguntó don Fermín, su voz quebrándose no por preocupación, sino por ira. Nadie respondió. En el suelo, marcadas en el polvo fino que se colaba por las rendijas, había huellas de pies descalzos. Iban desde la cama hasta la puerta y allí, inexplicablemente, desaparecían.

VI. La Búsqueda y la Mentira

La búsqueda fue exhaustiva y humillante. Don Fermín ordenó a todos los peones peinar la propiedad. Revisaron los pozos, los graneros, los sótanos y los campos de agave. Nada. Isabel se había evaporado. Antonio Rivas llegó al mediodía, listo para la boda. Al recibir la noticia, su rostro se contorsionó de rabia. —¡Esto es un insulto a mi apellido! —gritó, sin preguntar siquiera si Isabel estaba viva o muerta. Los invitados, al darse cuenta de que no habría boda, comenzaron a retirarse murmurando. Los rumores volaron más rápido que el viento: “Se fugó con un amante”, “Se suicidó”, “La secuestraron los bandidos”.

Esa noche, mientras la hacienda se sumía en un silencio lúgubre, Tomasa entró una vez más a la habitación de la niña para recoger el vestido sucio. Al levantar la pesada tela, sintió un crujido. En uno de los bolsillos ocultos entre los pliegues, encontró un papel doblado. Era una carta. Tomasa, que sabía leer apenas lo suficiente, descifró la letra temblorosa de Isabel bajo la luz de una vela.

“Si alguien encuentra esto, que sepa que no me fui por cobardía. Me fui porque quedarme era morir. No quiero este matrimonio, no quiero esta vida. Prefiero desaparecer en la noche que vivir como un objeto bajo el sol. No me busquen. Isabel.”

Con el corazón palpitante, Tomasa bajó al despacho de don Fermín. El patrón bebía solo, mirando el fuego de la chimenea. —Patrón… encontré esto en el vestido. Don Fermín tomó la carta. La leyó una vez. Su rostro se volvió de piedra. No hubo lágrimas, ni arrepentimiento. Con un movimiento lento y deliberado, arrojó el papel a las llamas. —¿Qué hace, señor? —gimió Tomasa. —Esa carta nunca existió —dijo él, con una voz gélida—. Nadie sabrá que me rechazó. Nadie sabrá que mi hija prefirió huir a obedecerme. Diremos que desapareció. Que se la tragó la tierra. Es mejor ser víctima de una tragedia que padre de una rebelde.

Y así se impuso el silencio. Don Fermín prohibió mencionar el nombre de Isabel. Amenazó a los sirvientes con el despido y el hambre. El pueblo, cómplice por omisión, aceptó la versión oficial. Isabel de la Fuente se convirtió en un fantasma antes de morir.

VII. La Ruina

El tiempo, que suele curarlo todo, en San Jerónimo solo trajo podredumbre. La ausencia de Isabel pudrió los cimientos de la familia. Doña Matilde murió cinco años después. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero Tomasa sabía que había muerto de tristeza y culpa. Pasaba sus días mirando por la ventana, esperando ver volver a la hija que no supo defender. Don Fermín vivió diez años más, encerrado en su orgullo y en su despacho. Murió solo, sin herederos, maldiciendo a una hija que ya no estaba para escucharlo. Lo enterraron con pompa, pero nadie lloró en su tumba.

La hacienda quedó abandonada. La gente decía que estaba maldita. Juraban ver a una mujer de blanco caminando por los pasillos rotos, escuchaban lamentos en el viento. Pero no eran fantasmas; era la memoria colectiva del pueblo, la conciencia sucia de una sociedad que sabía la verdad y eligió callar.

VIII. La Verdad Revelada

Treinta años después, en 1922, el mundo había cambiado. La Revolución había pasado por México, barriendo con muchas de las viejas costumbres. La Hacienda San Jerónimo era una ruina invadida por la maleza. Fue entonces cuando Luz, una niña de once años con ojos curiosos y valentía moderna, aceptó el reto de sus amigas de entrar a la “casa embrujada”. Luz no encontró fantasmas. Encontró polvo, muebles rotos y, en una habitación del segundo piso que había permanecido cerrada, encontró una caja de madera escondida bajo una tabla floja. Dentro había un diario.

Luz se sentó en el suelo sucio y leyó. Leyó los pensamientos de Isabel, sus sueños frustrados, su miedo a Antonio, su desprecio por la hipocresía de su padre. Leyó la entrada final, escrita con tinta corrida por las lágrimas: “Mañana es mi boda y ya decidí. No voy a estar ahí. Esta noche voy a salir. Tal vez muera en el camino, tal vez llegue a la ciudad y trabaje lavando ropa, no me importa. Cualquier cosa es mejor que esto. Me voy para ser dueña de mí misma, aunque sea por un día.”

Luz bajó corriendo con el diario. Se lo mostró a su abuela, se lo mostró a su maestra. La historia corrió por el pueblo, pero esta vez, era la verdad. El pueblo tuvo que enfrentar su pasado. Isabel no había sido abducida por fuerzas sobrenaturales. Había sido “desaparecida” por la crueldad de su entorno. Su huida no fue un acto de locura, sino de suprema cordura y valentía.

IX. El Eco

Nadie supo nunca qué fue de Isabel después de esa noche. Algunos románticos decían que logró llegar a la capital, que cambió su nombre y vivió libre. Otros, más realistas, temían que hubiera perecido en el desierto o que hubiera caído en manos peores. Pero al final, su destino físico importaba menos que su legado.

Hoy, si pasas por las ruinas de la Hacienda San Jerónimo en Zacatecas, el viento todavía silba entre las ventanas rotas. Pero si prestas atención, no escucharás lamentos de miedo. Sentirás una tristeza profunda, sí, pero también un respeto silencioso. La historia de Isabel de la Fuente nos recuerda que las cosas más terribles no son los monstruos ni los fantasmas, sino lo que ocurre cuando una sociedad entera decide callar. Isabel no desapareció; la desaparecieron. Pero al escribir su verdad, al dejar ese rastro de papel que sobrevivió al fuego y al tiempo, logró lo que su padre intentó impedir: tuvo la última palabra. Y mientras alguien recuerde su historia, Isabel nunca volverá a estar en silencio.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

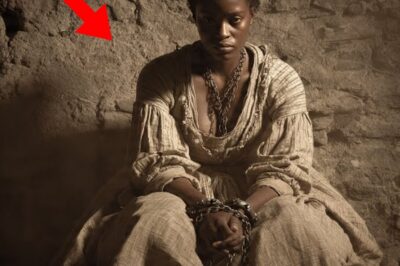

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load