La Sombra del Ingenio Velho

La puerta del desván gimió bajo los dedos arrugados de Doña Isabel, un sonido agónico que se mezclaba con el aire húmedo y pesado de la noche bahiana. Aquel crujido resonó como un susurro prohibido en la quietud de la casa grande. Arriba, entre los escombros de madera carcomida por la brisa salina y el tiempo, una silueta joven se encogía en la penumbra. Sus ojos negros, dilatados por el terror atávico a ser descubierta, brillaban como dos carbones encendidos.

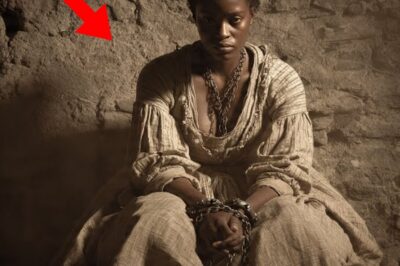

Nadie en la vasta hacienda del Engenho Velho podía imaginar que la viuda austera, siempre vestida con su traje de lino negro y encajes amarillentos, abrigaba allí, justo encima de las cabezas de sus opresores, a una fugitiva de las propias barracas de esclavos. Se llamaba Lúcia, una joven de piel color ébano cuya mera existencia en libertad desafiaba las leyes implacables de la colonia brasileña de 1845.

Doña Isabel subió los peldaños con una cesta de pan y frutas ocultas bajo un paño. Su corazón martilleaba contra las costillas, un tambor frenético que contradecía su exterior gélido. Cada visita era un riesgo calculado, una danza con la muerte. Abajo, los capataces patrullaban las trilhas de caña de azúcar bajo la luz de la luna, y su hijo, el Coronel Ramiro —el heredero impaciente y despiadado—, tenía un olfato para la irregularidad similar al de un perro de caza.

Pero Isabel persistía. No la movía la piedad, sino un plan que hervía en secreto desde hacía meses; un plan diseñado para transformar a Lúcia de presa en la pieza central de un juego mucho mayor.

El desván olía a moho, a salitre y a viejos secretos. Las vigas expuestas parecían las costillas de una bestia agonizante. Al escuchar los pasos, Lúcia alzó el rostro. Llevaba el cabello trenzado en cordones apretados que caían sobre sus hombros desnudos, y vestía harapos de algodón robados de la lavandería. Sus manos temblaron al recibir la cesta.

—Dona… El señor Ramiro preguntó por mí hoy en las barracas —murmuró Lúcia, con la voz tensa como un alambre de púas.

Isabel la silenció con un gesto severo, sus ojos barriendo las grietas de las paredes de madera. Desde el patio, ascendían los ecos de risas de los capataces y el chasquido seco de los látigos en el aire nocturno. Era la sinfonía macabra de la rutina en el ingenio, donde trescientos cautivos curvaban sus espaldas bajo el sol y el miedo.

—Él no sabe nada todavía —respondió Isabel, con voz baja, similar al viento entre las hojas de platanero.

La viuda se sentó en el suelo polvoriento, su corsé apretado forzando respiraciones cortas. A sus cuarenta y cinco años, viuda del antiguo señor del ingenio, comandaba la propiedad con apariencia de hierro, pero por dentro, la traición contra su propia sangre la consumía. Ramiro, con sus treinta años y bigotes encerados, ansiaba el control total. Estaba vendiendo cautivos a comerciantes cubanos y expandiendo las plantaciones con una avaricia que deshonraba la memoria de su padre. Lúcia había sido rescatada por Isabel en una emboscada nocturna, justo cuando un capataz la arrastraba para ser subastada. Ahora, esa muchacha escondida era la llave de la venganza.

—¿Aprendiste las letras que te enseñé? —preguntó Isabel, sacando un cuaderno arrugado de entre los pliegues de su falda.

Lúcia asintió, trazando en el aire las sílabas con un dedo calloso. —Sí, dona. Libertad. Ingenio. Revuelta.

Eran palabras peligrosas, susurradas en los quilombos distantes, pero allí, en el corazón de la opresión, cobraban una forma tangible. Isabel sonrió por primera vez en años; no era una sonrisa de alegría, sino de frialdad estratégica.

—Bien. Porque no te estoy entrenando para huir como un animal asustado. Te estoy entrenando para ser un arma.

De repente, el sonido de botas pesadas resonó en el corredor de abajo. Isabel se puso de pie abruptamente. —Quédate quieta como la muerte —ordenó, deslizándose hacia las sombras.

Ramiro subía las escaleras principales. Se detuvo frente a la puerta de su madre, con una lámpara de aceite temblando en su mano. La luz proyectaba sombras grotescas en su rostro anguloso.

—Madre, ¿aún despierta? —preguntó él, escrutándola con sospecha—. Los vientos del mar traen rumores de quilombolas en las matas. Necesitamos reforzar los centinelas.

Isabel bajó en silencio, habiendo cerrado el desván con una llave oculta en su manga. —Los rumores son humo, Ramiro. Duerme. Mañana vendemos el lote para el puerto.

Él frunció el ceño, olfateando el aire. —Hueles a desván, madre. ¿Qué tramas ahí arriba?

El corazón de Isabel se detuvo un instante, pero su rostro permaneció impasible. —Ratas. Nada que un gato no resuelva.

Ramiro rio con sequedad, pero sus ojos perforaron los de ella. Era astuto, forjado en las negociaciones sucias de Salvador. Sospechaba de su madre desde la muerte de su padre, ahogado en un accidente misterioso en el río. Sin embargo, se retiró, no sin antes azotar la puerta con fuerza innecesaria.

En el desván, Lúcia escuchó todo, con el cuerpo rígido contra la viga. Sabía que los días de esconderse se acababan. En las noches anteriores, no solo había aprendido letras, sino también mapas, modales de la alta sociedad y fórmulas para tinturas de piel. Isabel no planeaba una fuga simple; planeaba un golpe maestro.

Los días se arrastraron bajo una tensión opresiva. Isabel comandaba la casa grande sirviendo té a comerciantes de Recife, mientras Lúcia, arriba, copiaba documentos robados: listas de deudas ilegales, contratos fraudulentos y pruebas de las estafas que Ramiro cometía para enriquecerse a espaldas de la corona.

La situación llegó a un punto crítico una tarde lluviosa. El capataz Zé Trevo, un hombre con cicatrices brutales y alma podrida, subió hacia el desván por orden de Ramiro para “verificar las ratas”. Isabel lo interceptó en la escalera, pero el hombre, impulsado por la lealtad al nuevo patrón, intentó apartarla.

—Mis órdenes valen más aquí, Zé —dijo ella, clavándole una mirada que habría helado el infierno. Pero Zé persistió.

Fue entonces cuando el plan tuvo que acelerarse. No había más tiempo para sutilezas. Esa misma noche, bajo una tormenta que azotaba el Recôncavo bahiano, Isabel subió al desván con un vestido de seda, polvos de arroz y una determinación suicida.

—Llegó la hora, Lúcia.

La joven esclava ya no existía. Frente a Isabel se erguía una mujer que había absorbido cada lección. Lúcia se vistió con las ropas de la hija fallecida de Isabel. Los polvos de arroz y las hierbas suavizaron el tono de su piel hasta darle un aire exótico, y su postura, ensayada durante mil noches, irradiaba una altivez aristocrática.

El plan era audaz: Lúcia pasaría por una sobrina bastarda de Isabel, recién llegada de Lisboa, con papeles falsos escondidos en el forro de un baúl. Ramiro, endeudado hasta el cuello con acreedores de la corte, necesitaba desesperadamente un dote o una alianza familiar para no perder la hacienda.

La lluvia caía como un diluvio bíblico cuando Isabel guio a Lúcia por la escalera de servicio y salieron hacia las caballerizas. Dieron una vuelta completa bajo la tormenta para simular una llegada a caballo desde el camino real.

Cuando Ramiro salió a la varanda, alertado por los perros, vio a su madre ayudando a bajar de un caballo a una figura encapuchada. —¡Isabel! ¿Qué locura es esta con este tiempo? —bramó él.

Isabel se acercó, empapada pero triunfante. —Una sorpresa que salvará tu pellejo, hijo. Te presento a Lúcia, la hija de mi hermana en Portugal. Ha llegado desde Salvador con cartas del tío mercader. Trae dote, tierras en Minas y oro para quitar tus deudas.

La codicia se encendió en los ojos de Ramiro como una chispa en paja seca. —¿Pruebas? —exigió.

Lúcia, con manos que no temblaban, le entregó el pergamino falsificado, con sellos de cera que la lluvia amenazaba con deshacer. Ramiro leyó bajo la luz de un farol. Las promesas de riqueza nublaron su juicio. Al mirar a la joven, vio lo que quería ver: una salida a su ruina y, quizás, una mujer hermosa.

—Bienvenida, prima —dijo él, con una sonrisa de lobo.

La farsa se sostuvo durante días. Lúcia navegaba por la casa grande como si hubiera nacido en ella, hablando con un acento lisboeta perfecto, despreciando a los criados con la arrogancia que había visto en sus propios opresores. Pero el verdadero jaque mate estaba por llegar.

Isabel convenció a Ramiro de casar a la “prima” inmediatamente con un Comendador rico, un socio comercial anciano que buscaba una esposa joven y trofeos para su colección. Ramiro aceptó, cegado por el pago adelantado que el Comendador ofreció, dinero que usaría para pagar sus deudas de juego.

El día de la boda, el sol brillaba sobre la capilla improvisada. La élite local, ignorante del engaño, celebraba la unión. Lúcia firmó los papeles que la convertían en una mujer legalmente libre y rica por matrimonio. Ramiro bebía, celebrando su supuesta victoria financiera.

Sin embargo, durante el banquete, el alcohol soltó la lengua y despertó la paranoia del Coronel. Observando a Lúcia bailar, notó una cicatriz en su tobillo, una marca vieja de grillete que el maquillaje no había cubierto del todo. Ramiro se acercó, tambaleándose, y sacó una navaja.

—Esa marca… —susurró, agarrándola del brazo—. Tú no eres de Lisboa. Tú hueles a senzala.

La música se detuvo. Los invitados jadearon. Isabel, que observaba desde las sombras como una araña en su red, dio un paso adelante. —Tócala, Ramiro, y el testamento va a los acreedores. Ella es esposa del Comendador ahora. Es intocable.

El Comendador, ofendido por la agresión a su nueva posesión, se interpuso. —¡Retírese, Coronel! ¿O prefiere que reclame mi oro de vuelta ahora mismo?

Ramiro, acorralado y humillado, bajó la navaja. Se retiró a sus aposentos, rumiando venganza, planeando desenmascararlas al amanecer. Pero Isabel y Lúcia sabían que no habría amanecer para él.

Esa noche, Ramiro bebió de su jarra de ron habitual. No notó el sabor amargo de las hierbas que Lúcia había cultivado en macetas en el desván; hierbas que causaban un paro cardíaco silencioso, indistinguible de un “mal súbito”.

Un grito ahogado, el sonido de un cuerpo cayendo, y luego, el silencio.

Cuando el médico llegó, dictaminó muerte natural por exceso de bebida y cólera. Isabel lloró lágrimas medidas, una actuación final perfecta. Lúcia, ahora viuda rica (el Comendador, convenientemente anciano, no duraría mucho más, o quizás sería manipulado con mayor facilidad), heredó el control de facto sobre las deudas de la hacienda.

Meses después, el Engenho Velho había cambiado. No hubo una revolución sangrienta, sino una transformación silenciosa. Lúcia, ahora Doña Lúcia, comenzó a liberar esclavos mediante manumisiones legales, alegando promesas religiosas. Los latigazos cesaron.

Isabel, cumplida su venganza y asegurado el futuro, partió hacia Lisboa con la mitad de la fortuna, dejando atrás la tierra que tanto dolor le había causado. En el muelle, antes de subir al barco, miró a Lúcia una última vez. No se dijeron palabras de cariño, no eran necesarias. Eran dos supervivientes, dos guerreras que habían convertido una prisión en un tablero de ajedrez y habían ganado la partida.

Lúcia regresó a la hacienda, subió al desván por última vez, y dejó la puerta abierta de par en par, dejando que la luz del sol entrara para siempre donde antes solo habitaban el miedo y las sombras.

El juego había terminado. La reina negra había coronado.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load