Las Flores de la Muerte: La Tragedia de la Hacienda Mendoza

I. El Jardín del Edén en el Desierto

En el año del Señor de 1792, bajo el sol implacable que dominaba el árido desierto de Chihuahua, la Hacienda de los Mendoza se erigía como un oasis de prosperidad y, aparentemente, de dicha inquebrantable. Las paredes de adobe, gruesas y frescas, resguardaban a una familia de abolengo que vivía conforme a los estrictos códigos de honor de la Nueva España tardía. El viento, que a menudo levantaba remolinos de polvo y susurraba secretos entre los mezquites retorcidos, parecía detenerse respetuosamente ante los portones de aquella casa.

Carmen Mendoza era el corazón de aquel hogar. A sus veintiún años, su belleza era legendaria en la región: morena, de porte aristocrático y con unos ojos tan profundos y oscuros como pozos de obsidiana capaces de hipnotizar a cualquiera. Se había casado a los dieciséis con don Sebastián Mendoza, uno de los hacendados más ricos y respetados del norte. Durante cinco años, su unión fue la envidia de la alta sociedad chihuahuense. Eran la imagen viva de la felicidad conyugal, bendecidos no solo por la riqueza de la tierra, sino por la llegada de tres hijos que colmaban de alegría los pasillos de la casona.

Primero estaba Miguel, de ocho años, un vivo retrato de su padre, con una mirada vivaz y una energía inagotable. Luego nació Catalina, una niña de cinco años dulce como la miel de mezquite, cuyos rizos dorados —herencia de su abuela paterna— brillaban bajo el sol del patio central. Y finalmente, el pequeño Diego, de apenas tres años, un ángel que aún balbuceaba con lengua de trapo y vivía aferrado a las faldas de su madre.

Bajo la administración de Sebastián, los rebaños se multiplicaban y las cosechas de maíz y frijol abarrotaban los graneros. Carmen, por su parte, gobernaba el interior de la casa con mano firme pero justa, supervisando a la servidumbre y educando a sus hijos en la fe y las buenas costumbres. Sin embargo, el destino, tan caprichoso y cambiante como las dunas del desierto, estaba a punto de desatar una tormenta que borraría para siempre aquella felicidad.

II. La Sombra de la Traición

El cambio no fue repentino, sino insidioso. Comenzó cuando don Sebastián incrementó sus viajes a la ciudad de Chihuahua. La excusa oficial eran los negocios: la venta de ganado y la adquisición de bienes manufacturados que escaseaban en la frontera norte. Al principio, las ausencias duraban días; pronto, se convirtieron en semanas.

Carmen, dotada de esa intuición aguda que poseen las mujeres enamoradas, percibió la transformación antes de tener pruebas. Sebastián regresaba diferente. Sus ropas eran nuevas, de cortes más modernos, y su piel emanaba fragancias de perfumes caros y ajenos al entorno rural. Sus modales se habían refinado, perdiendo la rudeza del campo, y su trato hacia ella se había enfriado. Aquella pasión que antes encendía su mirada se había transformado en una cortesía gélida, distante, casi burocrática.

Los rumores, como el viento, no tardaron en colarse por las rendijas de la hacienda. Las criadas, leales a Carmen, le susurraban con pesar sobre una mujer en la ciudad: Isabel Coronado. Decían que era hija de un comerciante peninsular recién llegado, una joven de belleza europea que contrastaba exóticamente con las mujeres de la región.

La certeza llegó una tarde de octubre, fría y gris. Carmen, impulsada por una angustia que le oprimía el pecho, revisó el equipaje de su esposo. Entre documentos de contabilidad, halló una carta. El papel era fino, y el aroma a agua de rosas que despedía le provocó náuseas antes incluso de leer la primera línea. La caligrafía era femenina y delicada:

“Mi querido Sebastián, cada día que pasa sin verte se me hace eterno. Anhelo el momento en que puedas liberarte de esas ataduras que te mantienen prisionero en esa hacienda perdida del desierto…”

Las palabras se clavaron en Carmen como dagas. “Ataduras”. Así llamaba aquella extraña a su matrimonio, a sus hijos, a su vida entera. La carta detallaba planes de un futuro juntos, lejos de las obligaciones familiares de Sebastián. Esa noche, cuando él regresó, Carmen lo observó desde la sombra, reconociendo por fin que el hombre frente a ella ya no era su esposo, sino un extraño que habitaba su piel.

III. La Confrontación y la Ruptura

La tensión se acumuló durante meses hasta que se volvió insoportable. Sebastián ya ni siquiera disimulaba. Llegaba con regalos costosos para los niños, juguetes fríos e impersonales, como si con ellos pudiera comprar su ausencia y lavar su culpa. Pero en sus ojos había impaciencia. Estaba harto de la farsa.

Una noche, Carmen lo confrontó en su estudio. —Sé lo de Isabel Coronado —dijo ella. Su voz no tembló; era acero puro.

Sebastián levantó la vista. Por un segundo, hubo vergüenza, pero fue rápidamente reemplazada por una frialdad aterradora. —¿Y qué planeas hacer con esa información? —respondió él, sin molestarse en negar nada.

Carmen, sintiendo que el mundo se desmoronaba, intentó apelar a lo que alguna vez fueron. —Pensé que podríamos hablar. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo cambiar para recuperar tu amor?

La respuesta de Sebastián fue el golpe de gracia, una crueldad que resonaría en la mente de Carmen por el resto de sus días: —No has hecho nada malo, Carmen. Simplemente, ya no eres lo que necesito. Isabela me ofrece una vida nueva, sin las ataduras del pasado. —¿Las ataduras del pasado? —la voz de Carmen se quebró—. ¿Te refieres a tus hijos? ¿A la familia que construimos? —Me refiero a una vida que elegí cuando era muy joven y que ahora me resulta insuficiente.

Semanas después, Carmen escuchó lo impensable. Escondida tras una puerta, oyó a Sebastián hablando con un capataz: planeaba vender la hacienda, mudarse a la ciudad con Isabela y enviar a los niños a un internado en la Ciudad de México. —Es lo mejor —decía él—. Los niños recibirán educación y nosotros empezaremos de nuevo sin complicaciones.

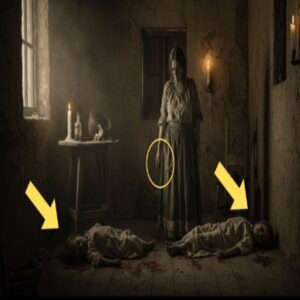

Esa palabra, “complicaciones”, rompió la mente de Carmen. Esa noche, vagando como un espectro por los pasillos, miró a sus hijos durmiendo. El dolor, la humillación y la ira se fusionaron en una alquimia venenosa. Si para Sebastián sus hijos eran un estorbo, ella se aseguraría de que él jamás olvidara el precio de su egoísmo. En su locura, decidió que la única forma de retenerlos y de castigar a su esposo era arrebatárselos para siempre.

IV. El Jardín de las Sombras

Carmen recurrió a la herencia de su abuela, una curandera experta en herbolaria. Pero esta vez, no buscaba sanar. Pasaba horas en el jardín trasero, recolectando hojas de Adelfa —una planta de flores hermosas pero mortalmente tóxicas— y toloache. Conocía las dosis exactas: lo suficiente para enfermar, lo suficiente para matar lentamente.

La ejecución del plan comenzó en marzo de 1792. Carmen molía las hojas secas de Adelfa hasta hacerlas un polvo imperceptible que mezclaba con la miel del atole matutino. Miguel fue el primero en caer. El niño vivaz se apagó, aquejado de náuseas y dolores de cabeza terribles. Carmen fingía ser la madre abnegada, preparándole “tés medicinales” que solo aceleraban el envenenamiento. Luego siguió Catalina. La niña perdió el color de sus mejillas, volviéndose apática, mirando por la ventana hacia un futuro que nunca llegaría. El pequeño Diego, el más frágil, sucumbió rápidamente a la debilidad, aferrándose a su madre con manitas heladas, buscando consuelo en la misma persona que le estaba quitando la vida.

Cuando Sebastián regresó de uno de sus viajes, el horror lo golpeó de frente. Sus tres hijos agonizaban. El miedo genuino apareció en sus ojos, y mandó llamar a Don Aurelio Vázquez, el médico más reputado de la región.

V. La Mirada de la Ciencia

Don Aurelio llegó bajo la lluvia, con su maletín de cuero y cuarenta años de experiencia. Examinó a los niños con gravedad. Fiebre, vómitos, arritmia, palidez amarillenta. —Los síntomas son extraños —murmuró—. Parece una intoxicación, pero el progreso es inusual.

—He hecho todo lo posible —mentía Carmen con lágrimas en los ojos—, pero ninguna medicina funciona.

El médico intentó purgas y carbón activado, luchando contra un enemigo invisible. Sebastián, por primera vez en meses, no se apartó del lado de sus hijos, llorando y rezando. Pero Carmen veía su dolor y sentía una satisfacción oscura y retorcida. Ahora sufres, pensaba ella. Ahora sientes lo que es perder tu mundo.

Sin embargo, la muerte no espera. Catalina falleció una madrugada, exhalando su último suspiro en una paz aterradora. El grito de Sebastián desgarró el silencio de la hacienda. —¡Maldigo el día en que los dejé solos! —sollozaba abrazado al cuerpo inerte de su hija—. ¡Mi pequeña Catalina!

Días después, Miguel, en un momento de lucidez antes del final, miró a su madre. —Mamá, ¿por qué Catalina se fue? Yo también me voy a ir… —susurró. Carmen, con el corazón convertido en piedra, le dio la última dosis. —Tú vas a estar bien, mi amor. Esto hará que pare de doler. Miguel murió en brazos de su padre. Sebastián estaba destrozado, era una sombra del hombre arrogante que había planeado una nueva vida. Ahora, su única vida se le escapaba entre los dedos.

VI. La Revelación

Don Aurelio, frustrado y suspicaz ante la ineficacia de sus tratamientos y la muerte secuencial, confrontó a Sebastián. —Don Sebastián, esto no es natural. Alguien está envenenando a sus hijos.

La búsqueda de la verdad fue frenética. Revisaron la comida, el agua, los utensilios. Fue en el jardín donde Don Aurelio encontró la prueba: arbustos de Adelfa con cortes recientes y precisos. Y en la cocina, un mortero con residuos de polvo verde.

El médico irrumpió en la sala donde estaban los padres. —Señora Mendoza, he encontrado Adelfa cortada en su jardín y restos en su mortero. No hay duda. Usted ha estado administrando el veneno.

El silencio fue absoluto. Sebastián miró a su esposa, buscando una negación, una defensa, algo. —Dime que no es cierto —suplicó él con voz ahogada—. Dime que no mataste a nuestros hijos.

Carmen se irguió. Ya no había lágrimas falsas. —Sí —dijo con frialdad—. Fui yo.

Sebastián retrocedió horrorizado. —¿Por qué? ¡Son tus hijos! —Porque tú los mataste primero —respondió ella con una lógica demencial—. El día que elegiste a Isabela, el día que los llamaste “complicaciones” y planeaste enviarlos lejos. Yo solo hice visible lo que tú ya habías hecho. Me aseguré de que sintieras el dolor real de perderlos.

En ese instante, Don Aurelio recordó a Diego, el único sobreviviente. Corrió hacia la habitación, pero Carmen fue más rápida. Se encerró con el niño. Cuando lograron entrar, la encontraron acunando a Diego, quien acababa de expirar, y una botella vacía rodaba por el suelo. —Ya es tarde —dijo ella, acariciando el cabello del niño muerto—. Ya no sufrirá más. Ya no será una complicación para nadie.

VII. El Juicio del Desierto

Sebastián se desplomó, su mente y su espíritu quebrados para siempre. Carmen, en un estado de calma catatónica, no opuso resistencia cuando Don Aurelio le ató las manos. —Carmen Mendoza —pronunció el médico con voz temblorosa—, quedas detenida por el asesinato de tus tres hijos. Que Dios se apiade de tu alma, porque los hombres no lo harán.

El viaje a la ciudad de Chihuahua para entregarla a la justicia duró cinco días. Carmen iba en la parte trasera de una carreta, custodiada por vaqueros que la miraban con terror supersticioso. No hablaba con ellos. Solo murmuraba los nombres de Miguel, Catalina y Diego, manteniendo conversaciones con fantasmas que solo ella podía ver.

Sebastián nunca se recuperó. La culpa lo consumió. Se dice que jamás volvió a ver a Isabela Coronado; el simple recuerdo de su “nueva vida” le provocaba náuseas. La Hacienda Mendoza, escenario de tanta dicha y tanto horror, quedó abandonada. Los peones se marcharon, temerosos de las almas en pena, y la tierra, sin nadie que la trabajara, volvió a ser reclamada por el desierto.

Carmen fue juzgada en Chihuahua. No se defendió. Fue condenada a cadena perpetua en un convento de clausura, pues su locura evidente la salvó del garrote vil, pero no del infierno en vida. Murió años después, sola y delirante, gritando en las noches que debía preparar el atole para sus hijos.

Aún hoy, dicen los habitantes del desierto que, cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites y la luna ilumina las ruinas de lo que fue la hacienda, se puede escuchar el llanto de un hombre arrepentido y, más aterrador aún, la voz suave de una mujer cantando una nana, invitando a los niños a dormir un sueño del que nunca despertarán.

FIN

News

Le Mariage Blanc de la Fille du Planteur – la foto de la nourrice tient l’héritier illégitime 1864

La Mirada de la Nodriza: El Secreto de Belle Rêve En los anales polvorientos del Viejo Sur, donde el algodón…

Rio Grande do Sul, 1850: El esclavo enano que aterrorizó las estancias – Dejó un rastro de miedo.

La Sombra del Pampa: La Rebelión de la Mente Marzo de 1850. Pampa Gaúcha. El sol apenas comenzaba a despuntar…

El estúpido secreto del esclavo que cegó a 19 capataces con un simple truco — Georgia, 1859

La Química de la Venganza: La Caída de Oak Ridge ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar un…

El coronel viudo compró el esclavo más bello y caro en la subasta, pero al día siguiente se arrepintió.

La Redención de Valongo: El Precio de una Vida Nadie que hubiera estado presente en la subasta de la calle…

El Extraño Secreto De La Esclava Embarazada En La Historia De Charleston Que Nadie Explicó Jamás

La Semilla del Silencio: El Caso Hardwell En algún lugar de los archivos olvidados de un juzgado de Charleston, sepultado…

La Viuda Se Instaló Donde 10 Huérfanos Murieron De Hambre — Y La Despensa Estaba Llena

La Herencia de Santa Inocencia Seráfica abrió la despensa del sótano y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies….

End of content

No more pages to load