La Hacienda San Jerónimo se alzaba contra el cielo nocturno de Coahuila como una catedral profana, sus muros de adobe blanqueado reflejando la luz amarillenta de 100 antorchas que ardían en el perímetro. Era agosto de 1851 y el aire del desierto mexicano traía consigo ese calor seco que se adhería a la piel como una segunda capa de culpa.

Del salón principal, donde vigas de mezquite sostenían techos de 4 m de altura, Don Sebastián Belarde supervisaba personalmente cada detalle de lo que sería recordado como el banquete más importante de su carrera política. Los criados indígenas se movían como sombras entre las mesas de caoba importada de Cuba, sus pies descalzos silenciosos sobre los pisos de cantera pulida. Disponían vajillas de porcelana francesa, copas de cristal de bohemia y cubiertos de plata maciza que habían pertenecido a la familia Belarde durante tres generaciones. El aroma del mole poblano se mezclaba con el humo de los puros habanos, que ya algunos invitados tempranos fumaban en la terraza, donde las bugambilias moradas caían en cascadas sobre columnas de piedra tallada.

Don Sebastián, con su traje oscuro de lana inglesa y su bigote engominado a la usanza francesa, revisaba la lista de invitados con la meticulosidad de un general preparando una batalla.

Catalina Mendoza de Belarde observaba todo desde el segundo piso, oculta tras las cortinas de terciopelo borgoña que separaban su habitación del balcón interior. Tenía 24 años, aunque sus ojos grises parecían pertenecer a alguien que había vivido el doble. Su vestido de seda verde esmeralda, importado especialmente de París para esta ocasión, se ceñía a su cintura de manera que le dificultaba respirar, pero había aprendido hacía mucho que la incomodidad física era solo el preludio de dolores más profundos. Sus dedos largos y pálidos jugueteaban nerviosamente con el rosario de ámbar que había pertenecido a su abuela. Una reliquia de tiempos cuando el apellido Mendoza todavía significaba algo más que ruina aristocrática.

El matrimonio con Sebastián había sido la única escapatoria de una casa hipotecada en Puebla, donde su padre, el otrora respetado conde de Adlixco, bebía hasta el olvido cada noche, mientras los acreedores tocaban a la puerta. Catalina había aceptado la propuesta de aquel hacendado norteño, 23 años mayor que ella, porque la alternativa era el convento, o peor aún, convertirse en institutriz en alguna casa de la capital donde tendría que tolerar las miradas lascivas de patrones borrachos sin la protección de un apellido respetable.

Durante el primer año casi había llegado a convencerse de que había hecho la elección correcta. Sebastián era educado, cultivado, leía a los clásicos franceses y discutía filosofía política con una elocuencia que impresionaba incluso a los intelectuales de la Ciudad de México. Pero esa noche, mientras observaba a su marido dirigir los preparativos con esa energía febril que había aprendido a temer, Catalina sintió que algo fundamental estaba por cambiar.

Lo había notado en los pequeños detalles que una esposa aprende a leer después de 3 años de matrimonio. La forma en que Sebastián había mandado a decorar la habitación de invitados del ala este con una opulencia innecesaria, las instrucciones específicas que había dado al servicio sobre vino y opio, la manera en que había insistido que ella se vistiera de forma particularly provocativa para esta velada. Y sobre todo, la conversación que había escuchado accidentalmente dos noches atrás cuando él hablaba con don Rodrigo Santillán en el despacho, creyéndola dormida.

“Es la única forma de asegurar el contrato de las minas”, había dicho Sebastián con esa voz baja y calculadora que usaba para los negocios más turbios. “Santillán es un hombre de apetitos particulares. Si le ofrecemos lo que otros no se atreven, nos convertimos en indispensables.”

La respuesta de don Rodrigo había sido una carcajada gutural que hizo que Catalina sintiera náuseas. “Belarde, eres más audaz de lo que pensaba. Tu esposa es ciertamente una mercancía excepcional… ¿y ella está dispuesta?”

El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Estas historias ocurrían en muchas haciendas del norte mexicano, donde el poder se medía en leguas de tierra y barriles de pulque.

Las campanas de la capilla privada de la hacienda sonaron ocho veces, marcando el inicio oficial de la velada. Catalina se apartó de la ventana y se dirigió al tocador de ébano, donde su doncella india, Xóchitl, la esperaba con un cepillo de carey en la mano. La muchacha de 16 años la peinaba todas las noches desde hacía 2 años, pero esa noche sus manos temblaban ligeramente.

“Señora”, susurró en ese español mezclado con náhuatl que caracterizaba a los sirvientes de la región. “Mi abuela dice que hay noches donde la luna pide sangre. Esta es una de esas noches.”

Catalina encontró los ojos oscuros de Xóchitl en el espejo y vio en ellos algo que la perturbó profundamente: lástima.

Abajo, las voces masculinas comenzaban a llenar el salón. Catalina reconoció el timbre grave del gobernador Mendizábal, los ladridos de risa del general Montoya, el acento argentino del especulador minero Eduardo Bernal. Hombres que movían las piezas del tablero político del norte de México, que decidían qué comunidades indígenas serían despojadas de sus tierras, qué revueltas serían sofocadas, qué fortunas se levantarían sobre los huesos de los pobres. Y todos ellos estaban allí por invitación de su marido, esperando algo que ella todavía no quería nombrar, pero que ya sabía en lo más profundo de su ser.

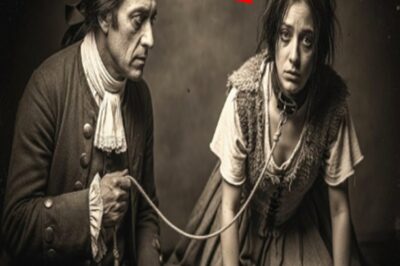

Sebastián subió las escaleras con pasos medidos, su presencia anunciada por el crujido familiar del cuero de sus botas importadas. Entró a la habitación sin llamar, como era su derecho, y despidió a Xóchitl con un gesto imperioso. Cuando estuvieron solos, se acercó a Catalina y posó sus manos sobre los hombros desnudos de ella, observándola en el espejo con esa mirada de propietario que había perfeccionado.

“Estás hermosa”, dijo. Y en su voz había algo más frío que un cumplido. “Esta noche, mi querida Catalina, vas a ayudarme a asegurar el futuro de esta familia. Vas a ser la anfitriona más memorable que estos hombres hayan conocido jamás.”

Catalina mantuvo la mirada fija en su propio reflejo, negándose a parpadear, negándose a mostrar el terror que comenzaba a trepar por su columna vertebral como una enredadera venenosa. “¿Qué esperas de mí exactamente?”, preguntó con una voz que logró mantener firme.

Sebastián sonrió, y esa sonrisa contenía siglos de privilegio masculino no cuestionado. “Únicamente que seas excepcionalmente amable con don Rodrigo después de la cena. Él tiene ciertas expectativas… que yo le he permitido cultivar.”

El mundo de Catalina se redujo a ese momento. El olor a bergamota de la colonia francesa de su marido, el peso de sus manos sobre ella como grilletes invisibles, la comprensión súbita y terrible de que su vida, como la conocía, acababa de terminar. No hubo gritos, no hubo súplicas. En las haciendas del México decimonónico, las esposas habían aprendido hacía mucho que la resistencia abierta solo traía consecuencias peores.

En cambio, Catalina asintió lentamente, observando como algo dentro de ella, algo inocente y esperanzado, comenzaba a morir de una muerte silenciosa y sin ceremonias.

Lo que comenzó aquella noche en la Hacienda San Jerónimo no fue simplemente un acto de traición marital. Fue el primer eslabón de una cadena que se extendería durante dos décadas, envolviendo a docenas de hombres poderosos en un secreto que los uniría más efectivamente que cualquier contrato legal. Fue el nacimiento de un sistema donde el cuerpo de Catalina se convertiría en la moneda de cambio más valiosa del norte de México.

Pero también fue el principio de algo más oscuro y más profundo, la gestación de una rabia tan pura y concentrada que eventualmente consumiría no solo a Sebastián, sino a cada hombre que había participado en aquellos rituales privados. Porque Catalina Mendoza de Belarde, mientras bajaba las escaleras esa noche de agosto con su vestido verde esmeralda y su sonrisa de porcelana perfectamente compuesta, ya estaba tomando nota mental de cada rostro, cada nombre, cada detalle que algún día necesitaría recordar.

En el salón principal, don Rodrigo Santillán alzó su copa de coñac francés y brindó por el anfitrión más generoso del norte. Nadie notó como Catalina apretaba tanto su copa de vino que sus nudillos se volvieron blancos como la muerte. Nadie escuchó el silencioso juramento que hizo mientras fingía sonreír a los depredadores que la rodeaban. Pero 20 años después, cuando comenzaron a encontrar los cuerpos, algunos recordarían esa noche y entenderían que habían estado presentes no en una celebración, sino en su propia sentencia de muerte.

Porque en las haciendas mexicanas, donde el poder absoluto corrompía absolutamente, acababa de nacer una venganza que no tendría prisa, pero que sería implacable. Y Catalina, mientras era conducida hacia la habitación del ala este, donde don Rodrigo la esperaba con una sonrisa lobuna, grabó ese momento en su memoria con la precisión de quien sabe que algún día necesitará recordar exactamente quién fue el primero.

La luna llena brillaba sobre San Jerónimo, iluminando secretos que tardarían décadas en salir a la luz. Y en las cocinas, Xóchitl rezaba a dioses antiguos que ningún sacerdote católico conocía, pidiendo protección para la señora que la trataba con amabilidad en un mundo diseñado para ser cruel con ambas.

Los seis meses que siguieron a aquel primer banquete transformaron la hacienda San Jerónimo en un teatro de horrores disfrazado de paraíso terrenal. Sebastián había descubierto una fórmula tan efectiva que rápidamente se convirtió en el hombre más influyente del norte de México. Cada luna llena sin falta, las antorchas volvían a encenderse y los mismos rostros poderosos cruzaban las puertas de la hacienda. El gobernador Mendizábal, el general Montoya, Eduardo Bernal y don Rodrigo Santillán, el más cruel de todos.

Catalina había desarrollado una técnica de supervivencia que rayaba en lo sobrenatural: la disociación completa. Durante esas noches, su mente aprendió a abandonar su cuerpo, a observarse desde el techo ornamentado. Pero su memoria permanecía perfectamente lúcida, archivando cada detalle como un escribano meticuloso.

En febrero de 1852, después del quinto banquete, Catalina comenzó a llevar un diario que escondía en un hueco detrás de la biblioteca del estudio. No escribía sobre sus propias experiencias; esas estaban grabadas con hierro candente en su alma. En cambio, documentaba todo lo que escuchaba: negocios ilícitos, confesiones de crímenes, planes para despojar a comunidades. Los hombres hablaban libremente, creyendo que una mujer degradada no tenía poder. No comprendían que estaban armando a su propia némesis.

Y Xóchitl se había convertido en su única confidente. En las mañanas después de los banquetes, preparaba infusiones de hierbas que su abuela le había enseñado. “Mi abuela dice que hay plantas que recuerdan”, susurró una vez. “Recuerdan quién las lastimó. Y cuando llega el momento, ellas recuerdan.”

La fortuna de los Belarde crecía exponencialmente. Todo construido sobre el cuerpo de su esposa. Pero Sebastián comenzaba a notar cambios en Catalina. Ya no lloraba. Había desarrollado una tranquilidad sobrenatural. Sus ojos grises ahora eran espejos opacos.

En mayo de 1852, don Rodrigo, embriagado, cometió el error de golpear a Catalina en presencia de los otros invitados. Por un momento, la máscara cayó. Catalina se quedó perfectamente quieta y luego sonrió, una sonrisa pequeña que contenía promesas terribles. “Don Rodrigo”, dijo con una voz suave como seda, “tiene usted una cicatriz interesante en el hombro derecho. Una herida de bala, diría yo. Curiosa para un hombre que afirma nunca haber estado en combate.”

El color abandonó el rostro del hombre. Esa cicatriz era evidencia de un duelo ilegal donde había matado al hermano de un rival político. Nadie había considerado que mientras ellos la usaban, ella los estaba estudiando. Sebastián intervino rápidamente, pero la semilla del miedo había sido plantada.

Esa noche, Sebastián la confrontó. “¿Qué crees que estás haciendo?”, exigió.

Catalina se quitaba los aretes frente al espejo. “Sobreviviendo”, respondió simplemente. “Igual que tú.”

Los banquetes continuaron, pero la dinámica había cambiado. Los invitados trataban a Catalina con una mezcla de deseo y aprensión. Cuando la vigésima luna llena iluminó San Jerónimo, Catalina ya no era la misma mujer. Era algo nuevo, forjado en el fuego de la humillación. Los invitados aún no lo sabían, pero ya no estaban explotando a una víctima indefensa. Estaban alimentando a un depredador.

Para 1855, 4 años después, la red de poder se había expandido. Incluía magistrados, comandantes militares e incluso dos obispos. La Hacienda San Jerónimo era el verdadero centro de poder del norte. Catalina tenía 28 años y parecía haber dejado de envejecer. Su diario había crecido hasta llenar tres volúmenes encuadernados en cuero, todos escondidos y codificados. Sabía qué magistrado golpeaba a su esposa. Conocía la enfermedad venérea de Eduardo Bernal. Había memorizado los nombres de los hijos bastardos de don Rodrigo.

Xóchitl, ahora de 20 años, era sus ojos y oídos, liderando una red de sirvientes que compartían información, pagados con respeto.

En marzo de 1855, don Rodrigo Santillán comenzó a recibir cartas anónimas. No contenían amenazas, solo información: detalles específicos sobre el duelo ilegal, nombres de testigos sobornados. Don Rodrigo llegó a la hacienda una noche, sudando, acusando a Sebastián de chantaje.

“Y tu esposa”, soltó don Rodrigo, “¿cuánto escucha esa mujer?”

El silencio fue absoluto. Esa noche, Sebastián subió a la habitación de Catalina. “¿Fuiste tú?”, preguntó.

Catalina levantó la vista del libro. “¿Yo qué? Soy solo tu esposa, querido. Una propiedad. ¿Qué poder podría tener alguien como yo?”

La respuesta no lo satisfizo, pero no podía probar nada. Optó por la vigilancia, pero los sirvientes eran leales a Catalina.

Las cartas anónimas continuaron, no solo para don Rodrigo. El magistrado recibió amenazas de exposición. Eduardo Bernal encontró una nota detallando su desvío de fondos. La paranoia se extendió como fiebre. Cada uno sospechaba del otro. La confianza que había sido el pegamento de su red comenzaba a desintegrarse. Don Rodrigo dejó de asistir por completo.

Para agosto de 1855, Catalina había inyectado discordia en el corazón de la élite. La unidad que los había hecho invencibles se desmoronaba. Xóchitl observaba cómo su señora se consumía en el fuego de su propia venganza. Sebastián, por su parte, comenzaba a beber más temprano cada día. Temía a la némesis paciente que había ayudado a crear.

Y tenía razón en temer. Las cartas eran solo advertencias. El verdadero plan apenas comenzaba. La luna llena de septiembre iluminó San Jerónimo, pero por primera vez en 4 años, no hubo banquete. Sebastián había cancelado, citando problemas de salud. La verdadera razón era el miedo.

Los años entre 1856 y 1860 vieron una transformación completa del paisaje político del norte mexicano. Uno por uno, los hombres que habían participado en los banquetes de San Jerónimo comenzaron a sufrir caídas espectaculares y misteriosas. No todas fueron inmediatas ni dramáticas; algunas fueron lentas erosiones de poder. Catalina había aprendido que la venganza verdadera no era un acto singular, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada, donde cada instrumento sonaba en el momento exacto.

El primero en caer fue Don Rodrigo Santillán. Una copia de su confesión sobre el duelo ilegal, obtenida por Catalina en una noche de estupor y escrita por él mismo, apareció en el escritorio de un nuevo juez de distrito, un hombre incorruptible que no estaba en la red de Sebastián. La ruina de Santillán fue pública y total; murió en prisión.

El General Montoya fue llamado a la capital para explicar el tráfico de opio, una acusación respaldada por libros de contabilidad detallados que Xóchitl había recuperado de su despacho. Fue encontrado “suicidado” en su celda antes del juicio.

Eduardo Bernal fue arruinado financieramente cuando sus socios europeos recibieron pruebas anónimas de su malversación y de su enfermedad venérea. Murió en la pobreza en un burdel de Veracruz, el mismo lugar donde había contraído su mal. El Gobernador Mendizábal fue destituido cuando sus pactos con bandidos salieron a la luz justo cuando la intervención francesa cambiaba el equilibrio de poder.

Sebastián Belarde fue el último. Con su red de aliados destruida, su fortuna se volvió inútil. Las minas cerraron. Los acreedores, que antes le temían, ahora rodeaban San Jerónimo. Catalina observaba todo desde el balcón del segundo piso, impasible.

Una noche de 1861, Sebastián, consumido por el alcohol y la paranoia, la confrontó en el estudio, exigiendo saber dónde estaban los diarios. Catalina simplemente señaló la chimenea, donde tres volúmenes encuadernados en cuero ardían lentamente, reduciéndose a cenizas.

“Ya no los necesito”, dijo ella, su voz tan tranquila como el aire del desierto. “Todo está hecho.”

Sebastián Belarde fue encontrado a la mañana siguiente en ese mismo estudio, con un disparo en la sien y su pistola de duelo en la mano. La historia oficial dijo que fue la bancarrota y el honor perdido. Pero todos los sirvientes sabían la verdad.

Catalina Mendoza de Belarde, viuda a los treinta y cuatro años, heredó la totalidad de la fortuna y la Hacienda San Jerónimo. Despidió a los supervisores crueles, duplicó el salario de los sirvientes y entregó grandes extensiones de tierra a las comunidades indígenas que su esposo había despojado.

Vivió allí el resto de sus días, sola, vestida de negro, cuidada por Xóchitl. Nunca más se encendieron las antorchas para un banquete. La hacienda se convirtió en una leyenda, un lugar de respeto y temor, un recordatorio silencioso de que en el desierto, la justicia, aunque a veces tarda décadas, siempre encuentra la manera de cobrarse la sangre que la luna ha presenciado.

News

(Zacatecas, 1976) La RELACIÓN MALDITA que dejó un pueblo marcado para siempre

Ecos de la Sierra: La Tragedia de la Noria El viento de la sierra de Zacatecas no es simplemente aire…

(Colima, 1985) El MACABRO secreto entre una madre y su hijo adoptivo

La Sombra de Colima I. El peso del silencio El sol de Colima, en aquel verano de 1985, no acariciaba;…

La Macabra Historia de Don Tomás — Convenció a su hija de vivir como el perro fiel que perdió

La Lealtad de la Bestia El sol de agosto caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Miguel…

El hijo del amo cuidaba en secreto a la mujer esclavizada; dos días después sucedió algo inexplicable.

Ecos de Sangre y Libertad: La Huida de Bellweather El látigo restalló en el aire húmedo de Georgia con un…

VIUDA POBRE BUSCABA COMIDA EN EL BASURERO CUANDO ENCONTRÓ A LAS HIJAS PERDIDAS DE UN MILLONARIO

Los Girasoles de la Basura —¡Órale, mugrosa, aléjate de ahí antes de que llame a la patrulla! La voz retumbó…

Un joven esclavo encuentra a la esposa de su amo en su cabaña (Misisipi, 1829)

Las Sombras de Willow Creek: Un Réquiem en el Mississippi I. El Encuentro Prohibido La primavera de 1829 llegó a…

End of content

No more pages to load