En las afueras de Veracruz, en el año 1847, existía una hacienda que los lugareños evitaban mencionar incluso en susurros. La hacienda San Cristóbal no era solo otro latifundio colonial donde el café y el azúcar manchaban las manos de los esclavizados hasta el hueso. Era algo mucho peor. Era el escenario de un espectáculo que desafiaba toda comprensión de la crueldad humana.

Doña Valentina Solózano había heredado aquella propiedad de su difunto esposo, un comerciante español que había muerto en circunstancias extrañas después de una violenta discusión con su esposa. Los rumores circulaban, pero el dinero y el apellido Solórzano compraban silencios más efectivos que cualquier amenaza. A sus 42 años, Valentina había transformado la hacienda en su reino personal de depravación, donde sus caprichos más oscuros encontraban expresión sin límite ni castigo.

La obsesión de Valentina era simple, pero retorcida: organizar combates entre mujeres esclavizadas embarazadas. No simples peleas, sino verdaderos espectáculos sangrientos donde hacendados, comerciantes y oficiales militares apostaban fortunas mientras bebían brandy importado y fumaban puros habanos.

Los combates se celebraban cada luna llena en un patio interior de la hacienda, transformado en una arena improvisada con antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. La regla era brutal en su simplicidad: dos mujeres embarazadas entraban al círculo, solo una salía con vida. La ganadora recibía un año de libertad condicional dentro de la hacienda, mejores raciones de comida, una choza privada. La perdedora, bueno, la perdedora y su hijo nonato desaparecían en la tierra húmeda detrás de los establos, donde crecían los cafetos más frondosos de toda la región. Nadie sabía exactamente cuántas almas había tragado aquel pedazo de tierra. Cincuenta, cien, quizás más. Los registros oficiales no existían y los que sabían guardaban silencio, porque sus manos también estaban manchadas con aquella sangre invisible pero imborrable.

Todo cambió la noche que trajeron a Yatzil.

La habían comprado en el mercado de esclavos de Jalapa por una suma ridículamente baja. El vendedor, un mestizo de ojos nerviosos, parecía ansioso por deshacerse de ella. Valentina entendió por qué cuando la vio por primera vez. Yatzil era distinta. No mostraba el terror resignado de las otras. Sus ojos negros, como pozos sin fondo, contenían algo que Valentina no había visto en años: furia pura, destilada, concentrada.

Yatzil tenía 23 años y cinco meses de embarazo. Su vientre redondeado sobresalía bajo el vestido andrajoso que le habían dado, pero lo que más llamaba la atención era su físico. A diferencia de las otras esclavizadas, demacradas por años de trabajo y desnutrición, Yatzil poseía una musculatura definida, hombros anchos, manos grandes y callosas. Había sido entrenada desde niña por su padre, un guerrero nawatle que se resistió a la colonización hasta su último aliento, en el arte antiguo del combate cuerpo a cuerpo que su pueblo había practicado durante siglos. Cuando los soldados españoles arrasaron su aldea, mataron a su esposo y la capturaron, Yatzil juró por todos los dioses antiguos que vengaría cada gota de sangre derramada. Incluso embarazada, incluso encadenada, incluso vendida como ganado, aquella promesa ardía en su pecho más fuerte que cualquier hierro candente.

Valentina vio en Yatzil la oportunidad perfecta: una campeona invicta, una atracción que atraería a los apostadores más ricos de toda la Nueva España. Imaginaba las fortunas que cambiarían de manos, los gritos de los espectadores, el placer exquisito de ver a aquella mujer fuerte ser finalmente quebrada en su arena.

La primera pelea de Yatzil fue programada para dos semanas después de su llegada. Su oponente era Sitlali, una mujer zapoteca de 30 años, embarazada de siete meses, que ya había sobrevivido a dos combates previos. Sitlali era conocida en la hacienda como “la sobreviviente”, no porque fuera especialmente fuerte o hábil, sino porque tenía un instinto de preservación tan agudo que la empujaba a hacer lo impensable para seguir respirando un día más.

La noche del combate llegó húmeda y pesada. El aire olía a tierra mojada y a miedo. Más de cincuenta hombres se agolpaban alrededor del círculo marcado con cal blanca sobre la tierra apisonada. Las antorchas crepitaban. Las apuestas volaban de boca en boca; la mayoría apostaba por Sitlali, la experimentada, la que sabía cómo sobrevivir. Valentina ocupaba su asiento especial, un trono de madera tallada elevado sobre una plataforma que le permitía ver perfectamente el desarrollo del combate. A su lado, el padre Sebastián, un sacerdote corrupto que bendecía estos eventos a cambio de generosas donaciones para su iglesia, murmuraba oraciones que sonaban más a maldiciones.

Yatzil y Sitlali se miraron en el centro del círculo. Sitlali tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus puños estaban cerrados con determinación. Sabía que si no peleaba, ambas morirían de todos modos. Yatzil, por su parte, mantenía una calma antinatural. Sus ojos no mostraban odio hacia su oponente, sino hacia la mujer del trono, hacia todos los que observaban con avidez morbosa.

El látigo de Valentina cortó el aire. Señal de inicio.

Sitlali se lanzó primero con la desesperación de quien pelea por dos vidas. Sus manos buscaban los ojos, el cuello, cualquier punto vulnerable. Pero Yatzil se movía con una gracia imposible considerando su estado. Esquivaba, redirigía, usaba el peso de su oponente en su contra. No estaba peleando como una desesperada; estaba ejecutando una danza mortal que había practicado mil veces antes de que las cadenas la encontraran.

El combate duró menos de lo que todos esperaban. Yatzil esperó el momento exacto en que Sitlali estaba desbalanceada después de un ataque fallido y ejecutó una llave que su padre le había enseñado. Un movimiento rápido, preciso, que rompió el cuello de Sitlali con un sonido seco que resonó en el silencio repentino. Sitlali cayó como un saco de maíz, muerta antes de tocar el suelo. Su vientre abultado se estremeció una vez, dos veces, y luego quedó inmóvil.

El silencio duró solo un segundo, luego estalló el caos. Gritos de júbilo de los pocos que habían apostado por la recién llegada. Maldiciones furiosas de quienes habían perdido fortunas. Valentina observaba a Yatzil con una mezcla de fascinación y algo parecido al respeto. Aquella mujer no solo había ganado; había dominado.

Durante los siguientes seis meses, Yatzil se convirtió en la atracción principal de la hacienda San Cristóbal. Combate tras combate, oponente tras oponente, todas caían ante ella. Malinzin, embarazada de ocho meses. Sochil, en su séptimo mes. Cel, apenas comenzando su cuarto mes. Todas entraban al círculo con terror, o determinación, o resignación. Todas salían en camillas improvisadas rumbo a las fosas comunes.

Yatzil nunca disfrutaba de la violencia. Cada vida que tomaba pesaba en su alma como piedras en un saco sin fondo, pero había hecho un cálculo frío. Cada victoria la acercaba más a su objetivo. Observaba. Aprendía los horarios de los guardias, las rutinas de la hacienda, las debilidades de Valentina y, sobre todo, esperaba el momento preciso.

Su vientre crecía con cada luna. Su hijo se movía dentro de ella, ajeno a la violencia que lo rodeaba. Yatzil le hablaba en nawatle por las noches en la soledad de su choza privada, prometiéndole que conocería un mundo mejor, que su primer aliento no sería en cautiverio.

Valentina, mientras tanto, se había obsesionado con su campeona. Ya no solo organizaba combates; había comenzado a invitar a dignatarios, a oficiales militares de alto rango, incluso al gobernador de Veracruz. La fama de Yatzil había traspasado los límites de la hacienda. Se hablaba de ella en los salones de la Ciudad de México, en las cantinas de Puebla, en los puertos de Tampico: la esclavizada embarazada que nunca perdía. Las apuestas alcanzaron sumas estratosféricas. Algunos hacendados habían perdido propiedades enteras apostando contra ella. Otros se habían enriquecido confiando en su invencibilidad. Valentina nadaba en oro, pero su codicia no tenía fondo. Quería más, siempre más.

El octavo mes de embarazo de Yatzil coincidió con la visita del gobernador Vicente Alarcón, un hombre de 60 años cuya crueldad era legendaria incluso entre sus pares. Alarcón había escuchado las historias y había viajado desde la capital expresamente para presenciar un combate. Valentina organizó un evento especial, un espectáculo como ningún otro.

La oponente elegida fue Teresita, una muchacha de apenas 19 años, embarazada de cinco meses. Era su primer combate. Había sido capturada hacía solo tres semanas, arrancada de los brazos de su familia durante una redada en un pueblo rebelde. Sus ojos mostraban el terror absoluto de quien aún no ha sido completamente rota por el sistema.

La noche del combate, más de cien personas se apiñaban en la arena. El aire apestaba a sudor, alcohol y anticipación sádica. Valentina lucía un vestido de seda roja, como si fuera la anfitriona de un baile aristocrático en lugar de una ejecución pública. El gobernador Alarcón ocupaba el asiento de honor con una copa de vino francés en una mano y un puro en la otra.

Cuando Yatzil entró al círculo, un murmullo recorrió la multitud. Su vientre era enorme ahora, tan grande que parecía imposible que pudiera moverse con agilidad. Pero quienes habían apostado por ella conocían la verdad. Embarazada o no, Yatzil era letal. Teresita temblaba visiblemente. Estaba llorando antes de que el combate comenzara.

Cuando el látigo de Valentina marcó el inicio, la muchacha ni siquiera intentó pelear. Cayó de rodillas, suplicando en español roto por su vida y la de su bebé nonato.

Yatzil se detuvo. Por primera vez en ocho combates, vaciló. Veía en Teresita su propio rostro de hace meses. El mismo terror, la misma injusticia absoluta. Su mano se cerró en un puño, pero no se movió. La multitud comenzó a abuchear. Querían sangre. Habían pagado por sangre.

Valentina se puso de pie, su rostro contorsionado por la furia. Este acto de misericordia amenazaba con arruinar su evento especial, con humillarla frente al gobernador. Ordenó a sus guardias que azotaran a ambas mujeres hasta que pelearan. Dos hombres entraron al círculo con látigos de cuero trenzado. El primer golpe cortó la espalda de Teresita. El segundo alcanzó a Yatzil en el hombro. La sangre comenzó a fluir, pero Yatzil no atacó a Teresita. En lugar de eso, se volvió hacia los guardias.

Sus movimientos fueron tan rápidos que la multitud apenas los procesó. Arrebató el látigo del primer guardia, lo envolvió alrededor de su cuello y lo usó como palanca para romperle la tráquea. El segundo guardia intentó huir, pero Yatzil lo alcanzó, tomó su cabeza entre sus manos y la golpeó contra el suelo hasta que dejó de moverse.

El silencio que siguió fue absoluto. Nadie había visto nunca a una esclavizada atacar directamente a los guardias. Era un acto de rebelión pura, una declaración de guerra que solo podía terminar en muerte.

Valentina gritó órdenes. Más guardias convergieron hacia el círculo, pero Yatzil ya había tomado la espada de uno de los caídos. Embarazada de ocho meses, sangrando por las heridas del látigo, se preparó para su última batalla.

Lo que siguió fue una masacre. Yatzil peleaba con la furia de todas las mujeres que habían caído en aquella arena. Cada golpe de su espada cantaba con la rabia de generaciones esclavizadas. Los guardias caían uno tras otro. Su entrenamiento militar español no era rival para la técnica antigua que corría por las venas de Yatzil, pasada de padre a hija a través de siglos de resistencia.

La multitud entró en pánico. Hombres ricos y poderosos se pisoteaban unos a otros tratando de huir. El gobernador Alarcón fue derribado en la estampida, su costosa ropa pisoteada en el barro. El padre Sebastián abandonó su cruz y corrió más rápido que cualquiera, sus oraciones olvidadas ante el terror real.

Valentina intentó escapar, pero Yatzil la vio. A través del caos, a través del humo de las antorchas volcadas, a través de la sangre y el miedo, sus ojos se encontraron. Valentina comprendió en ese instante que su fin había llegado, no por la mano del destino o la justicia divina, sino por la voluntad inquebrantable de una mujer a quien había subestimado fatalmente.

Yatzil atravesó la multitud en pánico como un espectro vengador. Valentina intentó correr, pero sus zapatos de tacón alto se hundían en la tierra suelta. Tropezó, cayó. Cuando intentó levantarse, Yatzil ya estaba sobre ella.

No hubo palabras, no había nada que decir. Yatzil dejó caer su espada y usó sus propias manos. Las mismas manos que habían sostenido a su esposo moribundo. Las mismas que acariciaban su vientre cada noche. Las mismas que habían tomado tantas vidas en aquella arena condenada. Las cerró alrededor del cuello de Valentina.

Valentina intentó gritar, pero solo salió un silbido estrangulado. Sus manos arañaban el rostro de Yatzil, dejando surcos sangrientos. Sus piernas pateaban frenéticamente, pero Yatzil no aflojaba. Apretaba con toda la fuerza que le quedaba, con toda la rabia acumulada, con todo el dolor de las hermanas caídas que ahora la empujaban desde el más allá.

Los ojos de Valentina se desorbitaron. Su rostro se tornó púrpura, luego azul. Su lengua sobresalió grotescamente. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas tensas a punto de romperse y, aun así, Yatzil seguía apretando. Los pocos espectadores que no habían huido observaban paralizados. El gobernador Alarcón, cubierto de barro, presenciaba desde lejos la ejecución de su anfitriona. El padre Sebastián murmuraba oraciones incoherentes. Nadie intervenía, nadie se atrevía.

Valentina Solórzano murió ahogada por las mismas manos que había obligado a matar durante meses. Su último aliento fue un estertor húmedo que se perdió en el rugido del incendio que ahora consumía la hacienda. Las antorchas volcadas habían prendido fuego a los establos y las llamas se extendían hambrientas hacia la casa principal.

Yatzil soltó el cuerpo sin vida de Valentina y se puso de pie con dificultad. Su vientre se contraía. El bebé. Las contracciones habían comenzado. En medio del caos y el fuego y la sangre, su hijo había decidido que era hora de nacer.

Teresita, quien había permanecido acurrucada durante toda la masacre, corrió hacia Yatzil. Otras esclavizadas que habían sido liberadas por el caos se unieron a ella. Juntas formaron un círculo protector alrededor de su hermana guerrera, mientras la hacienda San Cristóbal ardía hasta los cimientos.

El parto duró tres horas. Tres horas durante las cuales el mundo exterior se consumía en llamas y los guardias supervivientes huían hacia la selva. Cuando el primer rayo de sol atravesó el humo negro, Yatzil sostenía en sus brazos a un niño varón, fuerte y gritón, que lloraba con los pulmones llenos del primer aire libre que su madre había respirado en meses. Lo llamó Cuauhtémoc, como el último emperador azteca. Un nombre de resistencia, un nombre que prometía que la lucha no había terminado, sino que apenas comenzaba.

Las autoridades españolas intentaron capturar a Yatzil durante semanas. Enviaron patrullas, ofrecieron recompensas, amenazaron a comunidades enteras. Pero las esclavizadas liberadas de San Cristóbal se habían dispersado por toda la región, llevando consigo la historia de la mujer que había desafiado lo imposible. Y en cada pueblo, en cada aldea, encontraban refugio, porque la historia de Yatzil ya no le pertenecía solo a ella; se había convertido en un símbolo.

Teresita se quedó con Yatzil. Juntas, con Cuauhtémoc envuelto contra el pecho de su madre, caminaron hacia el norte, siguiendo rutas secretas que solo los rebeldes conocían. En el camino, más mujeres se unieron a ellas: esclavizadas fugitivas, indígenas desposeídas, mestizas rechazadas por ambos mundos. Formaron una hermandad nacida del fuego y la sangre.

El gobernador Alarcón intentó enterrar el escándalo. Sobornó a periódicos, amenazó a testigos, quemó registros. Pero las historias tienen vida propia, especialmente aquellas que tocan algo profundo en el alma humana. La leyenda de la gladiadora embarazada que estranguló a su opresora se extendió por toda la Nueva España como fuego en pasto seco. En las cantinas, los borrachos brindaban por ella. En las iglesias, los sacerdotes la condenaban desde el púlpito mientras sus feligreses sonreían en secreto. En las haciendas, los hacendados reforzaban la vigilancia, aterrorizados de que una de sus propias esclavizadas pudiera seguir el ejemplo de Yatzil.

Pasaron los años. El México que Yatzil había conocido se transformó. Las guerras de independencia barrieron el país. Los imperios cayeron. Las cadenas lentamente comenzaron a romperse. Y en cada acto de resistencia, en cada rebelión, en cada momento en que alguien se negaba a aceptar su opresión, el espíritu de aquella noche en la hacienda San Cristóbal vivía.

Yatzil nunca buscó convertirse en leyenda; solo quería que su hijo creciera libre. Pero a veces la historia elige a sus héroes sin pedirles permiso, y en su caso, la elección fue perfecta. En los últimos registros que existen sobre ella, aparece mencionada en un documento de 1863, durante la intervención francesa en México: una mujer de cabello gris, acompañada de un hijo guerrero, liderando un grupo de combatientes indígenas en las montañas de Oaxaca. No hay confirmación de que fuera ella. Pero quienes contaban la historia juraban que cuando esa mujer miraba al enemigo, sus ojos contenían el mismo fuego imposible de extinguir que había ardido en la arena de San Cristóbal décadas atrás.

La hacienda San Cristóbal nunca fue reconstruida. El terreno quedó abandonado, considerado maldito por los supersticiosos y contaminado por aquellos que conocían la verdad. Con el tiempo, la selva reclamó lo que era suyo. Los muros se derrumbaron. Los cafetos salvajes crecieron sobre las fosas comunes. Y en las noches de luna llena, los campesinos de la región juran que todavía se escuchan los gritos; no de las víctimas, sino de su vengadora.

Porque algunas historias no terminan con la muerte del villano o la victoria del héroe. Algunas historias se convierten en semillas que germinan en la tierra regada con sangre justa. Y el árbol que crece de esas semillas da frutos de libertad que alimentan generaciones futuras.

La historia de Yatzil no es solo sobre una mujer que se reveló; es sobre todas las mujeres que han enfrentado imposibles con nada más que su voluntad inquebrantable. Es sobre madres que pelean por hijos que aún no han nacido. Es sobre la furia justa que arde cuando toda esperanza parece perdida.

En los archivos históricos de Veracruz existe una nota al pie sobre la hacienda San Cristóbal, una línea escueta que menciona un “incendio en 1848” que destruyó completamente la propiedad. No menciona los combates, no menciona a las víctimas, no menciona a Yatzil ni a Valentina. Los historiadores oficiales borraron esa mancha de la historia como se borra sangre de un suelo de piedra. Pero las abuelas recuerdan, las contadoras de historias preservan. Las canciones susurradas de generación en generación mantienen viva la verdad. Y en cada una de esas versiones, aunque los detalles cambien, el corazón permanece igual: una mujer embarazada que se negó a morir de rodillas.

Cuauhtémoc, el hijo de Yatzil, creció para convertirse en un líder de su comunidad. Nunca conoció las cadenas que su madre había roto. Creció libre, pero consciente del precio pagado por esa libertad. Enseñó a sus propios hijos la historia completa, no la versión endulcorada, sino la verdad brutal y hermosa de lo que su madre había hecho y por qué. La línea de descendientes de Yatzil continúa hasta hoy. Llevan su sangre, su fuerza, su rechazo absoluto a la injusticia. Algunos la conocen por su verdadero nombre, otros solo han escuchado fragmentos de la leyenda, pero todos comparten ese fuego interior, esa chispa de rebeldía que ninguna opresión puede extinguir completamente.

En el sitio donde alguna vez estuvo la hacienda San Cristóbal, ahora crece un bosque denso. Los arqueólogos ocasionalmente encuentran fragmentos, pedazos de cerámica, herramientas oxidadas, huesos que prefieren no identificar, pero nunca excavan profundo. Hay acuerdos tácitos sobre ciertos lugares. Algunos terrenos deben permanecer sin perturbar, no por respeto a los muertos, sino por miedo a despertar verdades que aún incomodan. Porque admitir que la Hacienda San Cristóbal existió significa admitir que hubo cientos como ella, miles. En cada rincón del imperio español, en cada colonia, en cada territorio conquistado, existían arenas similares donde la humanidad era triturada para el entretenimiento de quienes se consideraban superiores.

Yatzil no fue la única. Fue simplemente la que venció, la que sobrevivió para contar su propia historia en lugar de ser olvidada como todas las demás. Y en eso radica el verdadero poder de su legado.

Las mujeres que murieron en aquella arena antes que ella no fueron olvidadas. Yatzil llevaba sus nombres en su corazón: Sitlali, la primera que enfrentó; Malinzin, Sochil y Cel, todas ellas. En las noches después de su escape, mientras amamantaba a Cuauhtémoc bajo estrellas que finalmente podía contemplar sin cadenas, Yatzil le susurraba: “No morirán mientras yo recuerde. Sus hijos nonatos vivirán a través del mío. Su sangre no fue derramada en vano”. Y cumplió esa promesa. Donde quiera que fue, contó sus historias. No solo la suya, sino la de todas. Convirtió a cada una en leyenda, en símbolo, en recordatorio de que detrás de cada estadística sobre la esclavitud había un rostro, un nombre, una vida completa con sueños y esperanzas que fueron brutalmente cegados.

La ironía final de la historia de Valentina Solórzano es que buscó entretenimiento y encontró su epitafio. Quiso ser recordada como una anfitriona legendaria de eventos exclusivos y, en cambio, pasó a la historia como el monstruo que fue derrotado por quien más había subestimado. Su nombre sobrevive solo como advertencia de hasta dónde puede caer la humanidad cuando el poder no encuentra límites.

El padre Sebastián huyó a España después de aquella noche. Cambió su nombre, entró a un monasterio en los Pirineos, buscó redención en el silencio, pero las pesadillas nunca lo abandonaron. Murió joven, dicen que gritando en su celda sobre antorchas y sangre y una mujer embarazada cuyos ojos lo juzgaban desde más allá de la muerte.

El gobernador Alarcón perdió su posición, oficialmente por corrupción y malversación de fondos. Extraoficialmente, porque su presencia en la hacienda San Cristóbal aquella noche se convirtió en un secreto a voces que sus protectores políticos ya no podían enterrar. Murió arruinado y olvidado, un destino que consideraba peor que la muerte.

Los otros espectadores se dispersaron por toda la Nueva España. Algunos intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero todos llevaban la marca de aquella noche. En cada combate similar que presenciaban después, veían el rostro de Yatzil. En cada esclavizada embarazada que cruzaba su camino, se preguntaban si podría ser la próxima en rebelarse. El miedo que Yatzil sembró entre los opresores fue quizás más poderoso que cualquier ejército rebelde, porque era el miedo a lo desconocido. Si una mujer embarazada podía hacer lo que ella hizo, ¿qué más era posible? ¿Qué otros imposibles esperaban su momento para manifestarse? Ese miedo cambió comportamientos. No dramáticamente, no de inmediato, pero gota a gota, acto a acto. Algunos hacendados trataron a sus esclavizados con un poco menos de crueldad, no por bondad, sino por cálculo, porque habían visto lo que sucedía cuando empujabas a alguien demasiado lejos.

Las últimas décadas de la vida de Yatzil están envueltas en misterio. Los registros oficiales la pierden de vista después de 1863. Algunas versiones dicen que murió en combate, luchando hasta el final como había vivido. Otras afirman que encontró paz en un pueblo remoto de las montañas, rodeada de nietos que jugaban libres bajo el sol. Personalmente, me gusta pensar que vivió lo suficiente para ver la abolición completa de la esclavitud en México, que sintió esa victoria no como una reivindicación personal, sino como prueba de que su sacrificio había significado algo, que las muertes que cargaba en su conciencia no habían sido en vano.

Pero la verdad es que no importa cómo terminó su historia física, porque la verdadera Yatzil, la que vive en las canciones y los susurros y los corazones de quienes se niegan a arrodillarse, esa Yatzil es inmortal. No puede morir porque no es solo una persona; es una idea. Y las ideas, una vez liberadas, no pueden ser encadenadas nuevamente.

La arena de la hacienda San Cristóbal bebió tanta sangre que dicen que nada crece allí todavía. Pero de las cenizas de aquella noche brotó algo más duradero que cualquier cosecha. Brotó esperanza. Prueba de que los sistemas de opresión, sin importar cuán sólidos parezcan, tienen fisuras. Y en esas fisuras crecen raíces de resistencia que eventualmente rompen hasta las piedras más duras. Cada generación tiene su Yatzil, su momento de elegir entre aceptar lo inaceptable o arriesgar todo por algo mejor. La forma cambia, el contexto se transforma, pero el corazón del dilema permanece idéntico: ¿Hasta dónde llegarás para proteger lo que amas? ¿Qué sacrificarás por la libertad?

Las respuestas varían. No todos pueden ser héroes, no todos deben serlo. Pero la existencia de personas como Yatzil nos recuerda que la heroicidad es posible, que frente a males aparentemente invencibles, la voluntad humana puede forjar victorias imposibles.

Los huesos en las fosas detrás de donde alguna vez estuvieron los establos han sido absorbidos por la tierra. Las almas de aquellas mujeres, según las creencias nawatl que Yatzil preservó, han encontrado su camino al Mictlán, el inframundo, donde son juzgadas no por sus opresores, sino por los dioses antiguos que entienden la verdadera justicia. Y en ese lugar mítico, cuentan las historias, Yatzil es recordada no como asesina o rebelde, sino como madre, porque eso es lo que fue en su esencia: una madre luchando por su hijo, una hermana luchando por sus hermanas, una mujer defendiendo el derecho fundamental de toda criatura viviente a elegir su propio destino.

La sangre de Valentina Solórzano fue absorbida por la misma tierra que había tragado a sus víctimas. No hubo tumba marcada, no hubo luto. Su familia en España se avergonzó de su memoria y borró su nombre de los registros genealógicos. Murió como había vivido, rodeada de violencia que ella misma había sembrado. El contraste entre los destinos de ambas mujeres es la moraleja que la historia grita: la crueldad eventualmente se devora a sí misma, mientras que la resistencia, incluso aplastada mil veces, siempre encuentra forma de reverdecer.

Hoy, casi doscientos años después, puedes visitar el sitio de la hacienda San Cristóbal si conoces el camino. No hay marcadores históricos, no hay placas conmemorativas. El gobierno local prefiere olvidar, pero los lugareños conocen las historias. Te las contarán si les caes bien, si demuestras respeto, si entiendes que no estás escuchando simple folklore, sino testimonio de atrocidades reales que moldearon el presente. Y si visitas en luna llena, si el viento sopla justo, dicen que todavía puedes escuchar. No gritos de agonía, sino algo diferente. Cantos. Cantos antiguos en nawatle mezclados con español, celebrando libertad y venganza y justicia. Las voces de todas las mujeres que cayeron en aquella arena, finalmente en paz porque alguien las vengó, porque alguien se negó a que fueran olvidadas.

La historia de Yatzil nos enseña que la memoria es un acto de resistencia. Recordar es rebelarse contra aquellos que quieren enterrar sus crímenes bajo capas de tiempo y mentiras oficiales. Cada vez que su nombre es pronunciado, cada vez que su historia es contada, Valentina Solórzano muere de nuevo. Y cada mujer que alguna vez fue reducida a entretenimiento para sádicos recupera un poco de su humanidad robada.

No romantizo la violencia de Yatzil. Matar, incluso en defensa propia, incluso en busca de justicia, deja marcas. Ella cargó con esas muertes hasta su último día. Pero entiendo la imposibilidad de su situación. Entiendo que algunas jaulas solo se abren desde adentro con sangre como llave. El verdadero crimen no fue lo que Yatzil hizo en aquella arena. Fue todo el sistema que creó esa arena. Fue una sociedad que normalizó la tortura como entretenimiento. Fueron leyes que clasificaban a seres humanos como propiedad. Fue cada persona que sabía y no hizo nada. Yatzil simplemente respondió a la violencia con violencia, ojo por ojo, como dicen. Pero a diferencia de sus opresores, ella nunca disfrutó el derramamiento de sangre. Lo hizo porque no le dejaron otra opción, y esa diferencia lo cambia todo.

Algunas noches, cuando el peso de la historia moderna se siente insoportable, cuando las injusticias actuales parecen invencibles, pienso en Yatzil; en cómo debe haberse sentido en aquella celda improvisada, embarazada y encadenada, mirando hacia un futuro que parecía contener solo más dolor, y cómo, a pesar de todo, encontró fuerza, no solo para sobrevivir, sino para vencer. Esa es la lección que trasciende su época específica: que la desesperanza es una mentira que los opresores venden para mantenernos quietos; que siempre, siempre existe un camino hacia delante, aunque ese camino atraviese fuego y sangre.

Cuauhtémoc, el hijo que Yatzil cargó a través de todo aquello, creció escuchando estas verdades. Nunca conoció las cadenas, pero entendió su peso a través de las historias de su madre. Se convirtió en maestro, en líder, en protector de su comunidad. Y cuando tuvo sus propios hijos, les enseñó la historia completa: la transmisión de la memoria como acto revolucionario.

La última persona confirmada que conoció a Yatzil murió en 1920. Era su bisnieta, una anciana de 90 años que guardaba un pequeño pedazo de tela que supuestamente provenía del vestido que Yatzil usó la noche de su rebelión. No hay forma de verificar la autenticidad, pero la anciana juraba sobre su tumba que era real, que podía sentir la historia en las fibras si cerrabas los ojos y te concentrabas. Esa tela está perdida ahora. Quizás destruida, quizás olvidada en algún baúl polvoriento. Pero su pérdida no importa, porque las reliquias físicas se desintegran, pero las historias grabadas en corazones sobreviven siglos.

Y la historia de Yatzil está grabada profundo en el corazón colectivo de un pueblo que ha aprendido que la libertad nunca es regalada; siempre es conquistada. La hacienda San Cristóbal es ahora solo susurros y ruinas. Valentina Solórzano es polvo y una advertencia histórica. Los espectadores que aplaudieron aquellos combates han sido olvidados por la historia, sus nombres borrados por el tiempo indiferente. Pero Yatzil permanece. No como estatua de bronce o nombre en placa de mármol; permanece como algo más poderoso: una historia que se niega a morir, una llama que pasa de mano en mano a través de generaciones, iluminando la oscuridad para aquellos que la necesitan. Y en esa permanencia radica la victoria final, porque Valentina quería ser recordada como grande y en cambio fue reducida a villana de historia de advertencia. Yatzil solo quería que su hijo respirara libre y en cambio se convirtió en símbolo eterno de resistencia inquebrantable. La justicia, resulta, tiene sentido del humor negro y memoria muy, muy larga.

News

Una inocente madre scatto y figlie, pero dettagli su mani raccontano otro

La Máscara de la Perfección: El Secreto de la Familia Marino Detente un momento. Mira esta fotografía. A primera vista,…

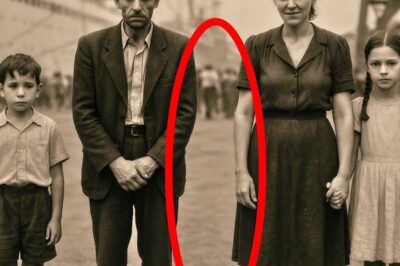

Era sólo una foto familiar de 1948 en el puerto de Santos, hasta que te diste cuenta de quién faltaba…

El Silencio del Espacio Vacío ¿Podrías seguir adelante sabendo que un solo documento tiene el poder de destruir a toda…

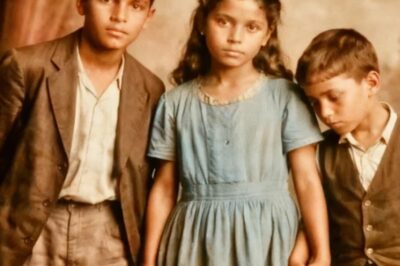

Tres hermanos posan en esta fotografía de 1912… y ninguno de ellos dijo la verdad durante 50 años…

El Pacto del Silencio: El Secreto de la Caja de Costura La historia comienza por el final, o tal vez,…

La Macabra Historia de Don Ernesto — Entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró

La Sombra de San Miguel: La Doble Vida de Magdalena Valenzuela El viento de octubre arrastraba polvo y hojas secas…

1897: Esta FOTO Oculta el Horror – La Madre que QUEMÓ VIVA a su Hija | Historia Real

La Sombra de los Mendizábal En las polvorientas y calurosas calles de Sevilla, durante los últimos días de la primavera…

Las hermanas Sosa fueron encontradas en 1963; nadie creyó su confesión.

El Regreso de las Niñas de Piedra Regresaron después de once años, pero cuando finalmente hablaron, cuando contaron lo que…

End of content

No more pages to load