En la primavera de 1847, Eleanor Bowmont se paró junto a la ventana de su mansión en Luisiana y tomó una decisión que corrompería tres vidas para siempre. Su esposo, Thomas, un hombre de inmensa riqueza y posición, guardaba un secreto que amenazaba con destruirlo todo: era estéril. Tres médicos distintos lo habían confirmado, un hecho oculto durante siete años tras un muro de excusas. Pero Eleanor no era una mujer que aceptara la derrota. Entendía que el verdadero poder significaba estar dispuesta a hacer lo impensable.

Así que miró más allá de los jardines de la plantación Bellariv, hacia los campos de algodón y las cabañas de los esclavos, y comenzó a planificar.

Bellariv se extendía por 4.000 acres de tierra fértil a 30 millas de Nueva Orleans. La casa principal, con sus columnas blancas y galerías anchas, era un testamento de la arquitectura colonial. La propiedad, construida sobre el trabajo de casi 200 esclavos, había pertenecido a la familia Bowmont durante tres generaciones. Eleanor, hija de un rico comerciante de Mobile, había aportado una dote sustancial y conexiones valiosas cuando se casó con Thomas en 1840.

El matrimonio fue celebrado como una unión perfecta. Lo que nadie sabía era que Thomas, a causa de unas paperas contraídas en su juventud, no podía tener hijos. Para un hombre cuya identidad se basaba en la idea de una dinastía, era una sentencia devastadora.

Durante siete años, fingieron. Culparon al clima, al estrés, a la delicada salud de Eleanor. Pero el tiempo se agotaba. El hermano menor de Thomas ya tenía tres hijos varones y los susurros crecían: la línea familiar de Thomas había llegado a su fin. Eleanor sintió una rabia fría. No se había casado con una de las familias más importantes de Luisiana para convertirse en una nota a pie de página irrelevante.

La solución surgió gradualmente. Eleanor comenzó a observar a los hombres esclavizados, evaluándolos como si fueran ganado. Su atención se posó en Marcus.

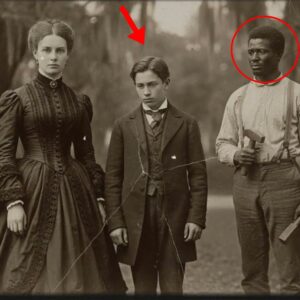

Marcus tenía 28 años, era carpintero, alto y de piel clara. Sus rasgos, producto de la mezcla de razas tan común en la esclavitud, eran lo suficientemente refinados como para, con la narrativa adecuada, pasar por los de un pariente lejano de los Bowmont. Más importante aún, era inteligente y se movía con discreción.

Eleanor comenzó a fabricar encuentros, solicitando reparaciones donde pudiera observarlo. Estudió su forma de hablar, sus gestos. A finales de julio, en una noche sofocante, le presentó el plan a su marido.

Thomas reaccionó primero con horror, luego con ira y finalmente con una desesperada fascinación. Usar a un esclavo para engendrar un heredero que sería criado como blanco era una violación de todo código social y legal. El descubrimiento significaría la ruina absoluta. Pero también era la única solución.

Eleanor argumentó con precisión metódica. Le recordó el legado que perderían, apeló a su orgullo. El niño sería criado sin saber la verdad. Para cuando salió el sol sobre el delta de Luisiana, Thomas había aceptado.

El siguiente paso fue Marcus. Eleanor lo convocó a la casa principal. Con la misma franqueza calculadora, le explicó lo que quería. No era una petición. Era una orden. Marcus comprendió inmediatamente la dinámica del poder. Si se negaba, podía ser vendido, separado de su familia y enviado a las brutales plantaciones de azúcar. Si cooperaba, le prometía un trato más fácil y protección para su familia. Él no tenía elección.

Marcus permaneció en silencio, con el rostro neutral, ocultando el terror y la repulsión. Entendía que su cuerpo sería usado para crear un niño que heredaría la riqueza construida sobre la esclavitud de su propia gente. Comprendió que el acto sería enmarcado como un deber, aunque era una violación. Y entendió que su silencio sería comprado con amenazas.

Al día siguiente, regresó e indicó su aceptación con un solo movimiento de cabeza.

Lo que siguió durante tres meses fue una coreografía grotesca. Marcus era convocado a las habitaciones de Eleanor en las noches en que Thomas estaba convenientemente ausente. Los actos eran clínicos, desprovistos de intimidad. Para noviembre, Eleanor estaba segura de estar embarazada.

Inmediatamente, Marcus fue reasignado a los confines más lejanos de la plantación. Su papel en la creación del heredero estaba siendo borrado.

Los meses de embarazo de Eleanor fueron una obra maestra de engaño. Usó rellenos bajo sus vestidos, limitó las visitas sociales y fingió los síntomas con una precisión calibrada. Thomas interpretó su papel de padre orgulloso con una eficacia sorprendente; su alivio por tener una solución se tradujo en un entusiasmo genuino.

Marcus, mientras tanto, existía en un estado de disociación. Su madre, que había trabajado en la casa principal durante décadas y entendía más de lo que deseaba, observaba a su hijo consumirse por un dolor que no podía expresar.

En la primavera siguiente, Eleanor escenificó su confinamiento. Thomas contrató en Nueva Orleans a Josephine, una partera de color libre, experimentada y discreta, a quien se le pagó generosamente por su silencio.

El parto fue rápido. Nació un niño sano. Su piel era marrón clara, ambigua. Josephine lo declaró saludable y se marchó.

A Marcus se le permitió ver al bebé una vez, una visita breve orquestada por una anciana esclava llamada Ruth, que sintió un ápice de piedad. Durante dos minutos, Marcus miró al niño que dormía en una cuna que él mismo había construido, sin saber que era para su propio hijo. Vio su sangre, sus rasgos. Quiso tocarlo, pero Eleanor observaba. Marcus asintió, dio media vuelta y se marchó. El sonido del primer llanto del bebé, que había escuchado a través de la pared de su cabaña, fue algo que se rompió dentro de él y que nunca sanaría.

Tres días después, se anunció el nacimiento de Henry Thomas Bowmont, heredero de Bellariv.

Los visitantes llegaron y no vieron nada sospechoso. La sociedad estaba predispuesta a aceptar la narrativa de los Bowmont. Henry fue presentado en habitaciones con iluminación cuidadosamente controlada. La gente decía ver los ojos de Thomas, la boca de Eleanor. La sucesión estaba asegurada.

Durante el primer año, Eleanor se obsesionó con el niño. A medida que Henry crecía, sus rasgos se definían. Su piel era lo suficientemente clara, su cabello ondulado se atribuyó a una abuela italiana. Era lo suficientemente ambiguo como para pasar, protegido por la riqueza y la posición.

Thomas llegó a amar genuinamente al niño, enseñándole a montar y a entender el algodón. Si alguna vez recordaba la verdad, apartaba esos pensamientos. La comunidad de esclavos, sin embargo, sabía la verdad. Reconocían los rasgos de Marcus en el rostro del niño y observaban con una mezcla de ira y tristeza cómo el hijo de Marcus era criado para convertirse en su amo.

Marcus simplemente soportó. El dolor lo había vaciado.

Para cuando Henry cumplió doce años, era el perfecto joven caballero sureño: confiado, educado y con una autoridad natural. Pero comenzaban a aparecer grietas. La piel de Henry se oscurecía con el sol, su cabello se volvía más rizado. Más preocupante para Eleanor era su empatía. Henry hacía preguntas incómodas sobre el trato a los esclavos y mostraba una familiaridad con ellos que violaba las barreras sociales.

La crisis estalló en el verano de 1862. Henry tenía quince años y la Guerra Civil había cambiado todo. Las fuerzas de la Unión avanzaban por Luisiana. Thomas, consumido por el estrés y el alcohol, había enfermado gravemente.

Una tarde, mientras buscaba documentos de envío de algodón en el estudio de su padre, Henry encontró un cajón cerrado con llave. El candado era viejo. Henry lo forzó.

Dentro no había un diario, sino algo más frío, más clínico. Eran tres cartas, escritas en papel grueso y amarillento. Eran las consultas médicas de años atrás. Las leyó una y otra vez, aunque entendió las palabras la primera vez: “daño permanente”, “infertilidad”, “esterilidad”.

El mundo de Henry se desmoronó. Si Thomas Bowmont no podía ser padre, entonces él no era Thomas Bowmont.

Corrió por los pasillos hasta la habitación de su madre. Thomas yacía en la cama, sudoroso y delirante. Henry arrojó las cartas sobre la colcha. “¿Qué es esto?”

Eleanor palideció. Por primera vez en quince años, su control se quebró. Intentó mentir, decir que eran falsificaciones, que eran errores médicos. Pero la evidencia era absoluta y la mirada de Henry era implacable.

“¿Quién es mi padre?”, gritó él.

En ese preciso instante, el caos estalló fuera de la casa. No eran los cañones confederados. Eran gritos, el sonido de caballos galopando por el camino principal. Las tropas de la Unión habían llegado a Bellariv.

En medio del pánico, mientras los sirvientes de la casa corrían y Eleanor se quedaba congelada junto a la cama, Henry salió al porche. Vio a los soldados azules inundando los terrenos. Y vio a Marcus, el carpintero, que había salido de su taller y observaba la escena con una calma aterradora.

Sus miradas se cruzaron.

Henry miró a Marcus, pero realmente lo vio por primera vez. Vio la nariz ancha, los labios llenos, la forma de los ojos; los mismos rasgos que había visto en el espejo cada día y que le habían hecho sentir vagamente fuera de lugar. Marcus lo miró fijamente, y en esos ojos oscuros, Henry no vio a un esclavo, sino quince años de dolor reprimido y una verdad silenciosa que lo golpeó con más fuerza que las cartas del médico.

Thomas Bowmont murió esa noche en su cama, olvidado en medio de la confusión. Eleanor observó desde la galería cómo las tropas de la Unión registraban su casa, su mundo perfecto, su gran mentira, reducida a cenizas y barro.

Henry, que ya no era Henry Bowmont, se alejó. No era blanco a los ojos del mundo que acababa de descubrir, y no era negro a los ojos del mundo que lo había criado. No pertenecía a nadie. Se adentró en la noche, un espectro nacido de un secreto, finalmente libre pero sin lugar en el mundo. La gran mentira de Bellariv había terminado.

News

El hijo del amo cuidaba en secreto a la mujer esclavizada; dos días después sucedió algo inexplicable.

Ecos de Sangre y Libertad: La Huida de Bellweather El látigo restalló en el aire húmedo de Georgia con un…

VIUDA POBRE BUSCABA COMIDA EN EL BASURERO CUANDO ENCONTRÓ A LAS HIJAS PERDIDAS DE UN MILLONARIO

Los Girasoles de la Basura —¡Órale, mugrosa, aléjate de ahí antes de que llame a la patrulla! La voz retumbó…

Un joven esclavo encuentra a la esposa de su amo en su cabaña (Misisipi, 1829)

Las Sombras de Willow Creek: Un Réquiem en el Mississippi I. El Encuentro Prohibido La primavera de 1829 llegó a…

(Chiapas, 1993) La HISTORIA PROHIBIDA de la mujer que amó a dos hermanos

El Eco de la Maleza Venenosa El viento ululaba como un lamento ancestral sobre las montañas de Chiapas aquel año…

El coronel que confió demasiado y nunca se dio cuenta de lo que pasaba en casa

La Sombra de la Lealtad: La Rebelión Silenciosa del Ingenio Três Rios Mi nombre es Perpétua. Tenía cuarenta y dos…

Chica desapareció en montañas Apalaches — 2 años después turistas hallaron su MOMIA cubierta de CERA

La Dama de Cera de las Montañas Blancas Las Montañas Blancas, en el estado de New Hampshire, poseen una dualidad…

End of content

No more pages to load