La Catedral del Silencio: El Secreto del Padre Ezequiel

Era la primavera de 1934 y Guadalajara amanecía bajo un manto de bruma que olía a café tostado y piedra mojada. La ciudad, conocida como la Perla de Occidente, intentaba sacudirse los fantasmas de la Guerra Cristera, pero las cicatrices eran profundas. En aquellos días, la fe era la ley suprema, pero en los rincones más oscuros del centro histórico, esa ley se confundía a menudo con el terror. El control del clero sobre la vida social era absoluto, un poder invisible que dictaba quién vivía con honor y quién moría en el ostracismo.

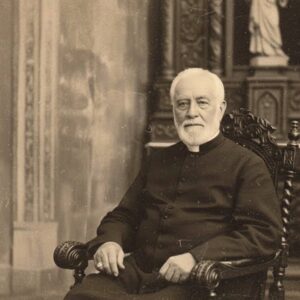

En el epicentro de este poder sombrío, en una parroquia de muros altos y góticos cerca del panteón de Mezquitán, reinaba el padre Ezequiel. No era un sacerdote común; su figura, alta y severa, proyectaba una sombra que parecía devorar la luz a su paso. Se decía que Ezequiel no rezaba a Dios, sino que lo interrogaba. Su parroquia era famosa no por la caridad, sino por una disciplina férrea que rayaba en la tortura medieval, administrada bajo el eufemismo de la “purificación”.

Ricardo, un joven periodista de veintiocho años que trabajaba para un diario menor, observaba la ciudad con el escepticismo de quien ha visto demasiadas mentiras impresas en papel barato. Sin embargo, su cinismo se resquebrajó la mañana en que recibió aquel anónimo en su redacción. Era un pedazo de papel amarillento, impregnado de un olor rancio, con una sola línea caligrafiada con urgencia:

“El padre Ezequiel enterró el secreto de la confesión en la capilla de los niños, bajo la rosa de los vientos.”

Ricardo habría descartado la nota como el delirio de un fanático si no fuera por Elena. Su hermana había entrado a trabajar en la parroquia de Ezequiel tres meses atrás como costurera. Al principio, sus cartas eran frecuentes y vivaces, pero pronto se volvieron esporádicas, cortas y distantes. La caligrafía, antes firme, se había transformado en un trazo tembloroso que no parecía el suyo. Y luego, el silencio absoluto.

Aquella noche, bajo un cielo sin luna que parecía confabularse con sus intenciones, Ricardo se deslizó hacia la parroquia. El edificio se alzaba como una bestia dormida. Se coló a través de una entrada lateral mal asegurada y se encontró en un laberinto de claustros silenciosos donde el eco de sus propios pasos sonaba como un disparo.

Guiado por la memoria de antiguas visitas y la intuición del miedo, encontró la capilla de los niños. Era un oratorio lateral, oscuro y abandonado, donde el polvo bailaba en los haces de luz que se filtraban desde la calle. En el centro del suelo, tal como prometía la nota, una losa de mármol mostraba el grabado desgastado de una rosa de los vientos.

Ricardo cubrió su linterna con un pañuelo para atenuar el brillo y se arrodilló. Con los dedos entumecidos por el frío y la adrenalina, forzó la losa. La piedra cedió con un gemido áspero, revelando no una cripta, sino una boca negra: un pozo vertical que exhalaba un olor a tierra húmeda y, extrañamente, a metal viejo y oxidado.

Estaba inclinado sobre el abismo cuando el sonido de unos pasos lentos y rítmicos heló su sangre. Ricardo apagó la linterna de golpe, pero ya era tarde. Una sombra inmensa llenó el marco de la puerta.

—Ya era hora de que vinieras, hijo —dijo una voz grave y resonante, una voz acostumbrada a ser obedecida desde el púlpito.

El padre Ezequiel avanzó. Su sotana negra parecía absorber la poca claridad del recinto. En su mano derecha sostenía un gran crucifijo de hierro que brillaba débilmente bajo la luz lunar que atravesaba los vitrales. No era plata, ni oro; era hierro tosco, brutal, desgastado por un uso constante y violento.

—¿Buscabas algo que tu hermana dejó olvidado? —preguntó el sacerdote. El olor a incienso rancio que emanaba de él era sofocante.

Ricardo, acorralado entre el pozo y el mármol frío, intentó invocar una valentía que no sentía. —Padre Ezequiel —dijo, forzando la calma—, estoy buscando a mi hermana Elena. Sus últimas cartas… me preocuparon.

El sacerdote dio un paso más. El crucifijo se alzó ligeramente, amenazante. —Tu hermana está bien. Está aprendiendo el valor del silencio y la obediencia, virtudes que tu oficio de reportero parece haber olvidado. Ezequiel miró el agujero en el suelo con indiferencia, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. —Ese pozo —continuó, señalando la oscuridad con el pie— es una alegoría de la conciencia humana. Profundo, oscuro, lleno de lo que la gente intenta ocultar. ¿Crees que tu hermana te envió aquí para desenterrar los pecados de otros?

—Vine porque me dijeron que usted guarda los secretos de la ciudad —replicó Ricardo, intentando ganar tiempo—. Que incluso el gobierno le teme. Quería escribir la verdad sobre el poder de su fe.

El sacerdote soltó una risa seca, carente de humor. —La verdad, Ricardo, no es para ser impresa. Es para ser administrada. Y yo la administro con la única herramienta que la gente de esta ciudad entiende.

De las sombras, detrás del imponente sacerdote, emergió una figura pálida y temblorosa. Era un joven vestido con un gabán de sacristán. —Padre, los acólitos de la calle Ocampo ya están listos —tartamudeó el muchacho, sin atreverse a mirar a Ricardo.

—Aún no, Tomás —ordenó Ezequiel sin girarse—. Este hijo de Guadalajara tiene que ver la verdadera labor antes de irse. El sacerdote clavó su mirada en Ricardo con una intensidad que traspasaba el alma. —Si quieres saber dónde está tu hermana, tendrás que bajar tú mismo a la conciencia. Pero debes llevar una luz y algo más.

Con un movimiento brusco, Ezequiel arrojó el pesado crucifijo de hierro a los pies de Ricardo. El golpe resonó contra la piedra con una finalidad aterradora. —Si encuentras el secreto que buscabas, úsalo para salir. Si no, te quedarás con lo que Guadalajara ha olvidado.

El sacerdote dio media vuelta y, seguido por el tembloroso sacristán, se desvaneció en la oscuridad del claustro, dejando a Ricardo solo frente al abismo.

Ricardo recogió el crucifijo. Era obscenamente pesado y frío. Al examinarlo, notó que la figura de Cristo tenía los brazos inusualmente delgados y curvados, y la base del hierro estaba pulida, como si hubiera sido usada como herramienta de palanca o arrastre durante años. Aseguró su linterna al cinturón, ató una cuerda que llevaba en su mochila a un gancho oxidado en la pared y comenzó el descenso.

El pozo era un tiro de chimenea estrecho y sofocante. Las paredes estaban cubiertas de un hongo grisáceo que se deshacía al tacto. A diez metros de profundidad, sus botas tocaron suelo firme. El aire allí abajo era viciado, una mezcla de humedad subterránea y cera quemada.

Frente a él se abría un túnel recubierto con un barniz oscuro y brillante. Ricardo avanzó a gatas, arrastrando el crucifijo. El túnel desembocó en una cámara circular donde un altar rústico presidía el centro. Sobre la piedra yacía un cuaderno de cuero cubierto de polvo. Al abrirlo, el corazón de Ricardo se detuvo: era la letra de Elena.

“El padre Ezequiel dice que la fe es el ancla del cuerpo. Yo no puedo rezar más. Ya no puedo usar mis manos. Él dice que lo hago por la salvación de mi alma… La verdad no está aquí. La verdad está en lo que él extrae de nosotros. El lugar es frío y estoy sola con el metal.”

La linterna de Ricardo parpadeó y murió, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Sin embargo, en la negrura, escuchó un lamento. No era humano, sino un chirrido metálico, rítmico y agónico, proveniente de las profundidades. Encendió un fósforo y avanzó hacia el sonido. El olor cambió; ahora olía a químicos y metal acre, como una fundición infernal.

Entró en una galería subterránea mucho más grande de lo imaginable. Parecía una mina antigua. Las paredes brillaban con vetas de un mineral cobrizo. En el centro, una enorme máquina de extracción manual, cubierta de polvo, se alzaba como un ídolo pagano. Pero rodeando la máquina no había picos ni palas, sino instrumentos de penitencia: cadenas, cilicios y sillas de madera con gruesos correajes de cuero.

Ricardo comprendió con horror que Ezequiel no extraía oro. El “mineral” era una metáfora llevada a la realidad física: el sufrimiento y la sumisión. Junto a la máquina encontró el rosario de madera de Elena. Las cuentas no estaban rotas, sino pulidas hasta un brillo antinatural, desgastadas por una fricción interminable contra la roca.

Un golpe seco y un gemido ahogado lo alertaron. Detrás de una puerta camuflada en la roca, percibió vibraciones. Usando el crucifijo de hierro como palanca, Ricardo forzó la cerradura oxidada. La madera crujió y se rompió.

La luz del fósforo iluminó una celda estrecha. Allí estaba Elena, atada a una silla de madera. Su estado era deplorable: el cabello revuelto, el rostro pálido y sus manos… las manos de costurera que una vez crearon belleza estaban ahora llenas de cortes y callosidades, descansando sobre un cuenco de piedra lleno del mineral cobrizo.

—¡Elena! —susurró Ricardo, corriendo hacia ella. Ella alzó la vista, con los ojos inyectados en sangre pero brillantes de reconocimiento. —Ricardo, vete… Él lo sabe. Él extrae el dolor.

Ricardo intentó desatar las correas, pero el cuero era grueso y el mecanismo carecía de hebillas normales. —¿Dónde está la llave? —preguntó desesperado. —No hay llave —sollozó ella—. El mecanismo se abre solo con fuerza bruta o con el crucifijo.

Las palabras de Ezequiel resonaron en su mente: “Úsalo para salir”. Ricardo insertó la base curvada del crucifijo en la ranura del mecanismo de la silla. Encajó perfectamente. Giró con fuerza y las correas se soltaron.

Apenas Elena se puso en pie, el sonido de pasos pesados resonó en la galería. —¡Corran, hijos, es él! —gritó una voz desde la entrada del túnel. Era Tomás, el sacristán, con el rostro desencajado por el pánico—. ¡Vayan! Hay una salida cerca del claustro principal, por la vieja puerta de servicio.

—¿Por qué nos ayudas? —preguntó Ricardo, sosteniendo a su hermana. Tomás miró hacia atrás con terror. —Ezequiel no extrae solo fe. Extrae memoria. Obliga a sus víctimas a escribir sus secretos más oscuros antes de pulir el mineral. Esos secretos son su poder. Tomen esto. Les entregó un pequeño llavín oxidado y los empujó hacia un pasaje lateral.

Mientras corrían por el estrecho corredor, escucharon el rugido de Ezequiel en la galería: —¡Tomás, traidor! Un golpe seco y repugnante, el sonido del hierro contra carne y hueso, resonó a sus espaldas. Tomás había pagado su lealtad con la vida.

El túnel ascendía. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro. Ricardo usó el llavín y salieron al aire fresco de la noche. Estaban en el patio interior del claustro. En el centro, un antiguo reloj de sol proyectaba una sombra alargada bajo la luna.

—Vamos al muro exterior —jadeó Ricardo.

Pero antes de que pudieran dar un paso, la puerta del túnel se abrió de golpe. El padre Ezequiel emergió, jadeante pero implacable. No llevaba el crucifijo; en su lugar, sostenía un candil de aceite que proyectaba sombras grotescas.

—¡No irán a ningún lado! —bramó Ezequiel—. ¿Creen que escapar de mi prisión es libertad? Yo tengo los secretos de sus almas. Sé lo que esconden.

El sacerdote colocó el candil en la base del reloj de sol. —Mi poder viene de la fe rota que extraigo de esta ciudad —dijo, abriendo los brazos—. Yo soy un alquimista del alma. Purifico sus mentiras puliendo el mineral del miedo. Dame el crucifijo, Ricardo, y te daré la absolución.

Ricardo apretó el crucifijo de hierro. El metal, calentado por su propia mano, parecía vibrar. Miró el reloj de sol. El dial tenía marcas extrañas y un orificio central. De repente, todo cobró sentido. La nota anónima. La rosa de los vientos era la entrada a la mina; el reloj de sol era la entrada a la cámara del tesoro.

—Usted no absuelve, padre —dijo Ricardo con voz firme—. Usted almacena el miedo. Con un movimiento rápido, insertó el crucifijo en el orificio del reloj de sol. La extraña curva de la figura de Cristo actuó como el engranaje de una llave maestra. Giró el metal.

Un estruendo de maquinaria oculta sacudió el suelo. Una losa de piedra se abrió junto al reloj, revelando una escalera que descendía a una cámara abovedada. De ella no salía olor a mineral, sino el hedor abrumador a papel viejo y tinta.

—¡No! —gritó Ezequiel, perdiendo su compostura por primera vez—. ¡Esa es mi obra! ¡El alma de Guadalajara!

Se lanzó hacia Ricardo, ciego de furia. Ricardo esquivó el ataque y empujó a Elena hacia la abertura. —¡Baja!

Ambos cayeron sobre pilas de pergaminos y cuadernos. Ricardo encendió su linterna. Estaban rodeados de miles de rollos, estanterías repletas de confesiones escritas. —Son los secretos —dijo Elena, horrorizada—. Infidelidades, fraudes, crímenes… Ezequiel obliga a los poderosos a escribir esto para comprar su silencio.

Ezequiel saltó al interior de la cámara, recuperando el crucifijo que Ricardo había dejado caer en el forcejeo. —Quemar esto no servirá de nada —dijo el sacerdote, con una sonrisa cruel—. El miedo permanecerá.

Ricardo vio entonces algo que había pasado por alto. La base del crucifijo estaba grabada con miles de letras minúsculas. Era un compendio, una matriz. —La base, Ricardo —gritó Elena—. ¡La verdad está grabada en el metal!

Ezequiel alzó el arma para asestar el golpe final. Ricardo no intentó huir. Comprendió que la fuerza del sacerdote radicaba en la creencia de su intocabilidad. Se lanzó hacia adelante, no para golpear, sino para agarrar la base del crucifijo con ambas manos.

—¡Este metal no contiene fe! —gritó Ricardo, forcejeando—. ¡Contiene la confesión de su propia crueldad!

Al contacto, las letras grabadas en el hierro parecieron reaccionar a la voluntad de Ricardo, o quizás fue la energía estática acumulada en aquel lugar cargado de sufrimiento. El metal se calentó insoportablemente. Ezequiel aulló de dolor, como si el crucifijo le quemara las manos con el fuego del infierno.

—¡Mi verdad! —gritó el padre, cayendo de rodillas. El crucifijo cayó al suelo, inerte. El poder de Ezequiel, basado en el terror psicológico, se había roto ante alguien que ya no le temía.

Ricardo y Elena no perdieron tiempo. Sabían que quemar los papeles sería destruir la historia, pero dejarlos allí sería permitir que otro tirano los usara. Encontraron un pozo de ventilación que conectaba con el sistema de alcantarillado pluvial.

Durante la hora siguiente, ante la mirada vacía de un Ezequiel derrotado, arrojaron miles de rollos al abismo húmedo. Los secretos de la alta sociedad, las confesiones de los políticos y los pecados de los comerciantes fueron arrastrados por las aguas negras de Guadalajara, volviéndose anónimos e irrecuperables.

Cuando salieron de la parroquia, el sol comenzaba a teñir de rosa el horizonte. Ezequiel quedó atrás, roto en su santuario profanado.

Semanas después, el padre Ezequiel fue reubicado silenciosamente a un convento aislado en la sierra, lejos de la civilización. La Iglesia, temerosa del escándalo, encubrió los detalles, pero su poder se había esfumado. Ricardo escribió su historia, no como una crónica periodística que pudiera ser censurada, sino como una leyenda urbana que corrió de boca en boca por las cantinas y plazas.

Los secretos, liberados en las alcantarillas, parecían haber purgado a la ciudad de una extraña manera. La atmósfera opresiva se levantó. Ricardo y Elena continuaron viviendo en Guadalajara, sabiendo que habían desmantelado una tiranía silenciosa. El crucifijo de hierro, la llave del terror, quedó enterrado bajo los escombros de una construcción olvidada, esperando que el óxido terminara el trabajo que la valentía había comenzado.

News

La joven esclava fue golpeada sin piedad, pero el cocinero reveló algo que lo cambió todo.

Las Sombras de Santa Gertrudes La madrugada en el Valle de Paraíba era un abismo de silencio, una quietud densa…

La señora humilló al esclavo anciano, pero lo que hizo su hija después arruinó toda la granja.

La Sombra de la Esperanza El sol cáustico del Valle del Paraíba no solo iluminaba; castigaba. Sus rayos caían como…

La señora ordenó castigar al esclavo, pero la venganza silenciosa del niño sorprendió a todos.

La Sombra de Santa Gertrudes La Hacienda de Santa Gertrudes se alzaba como un monumento desafiante al poder absoluto, con…

Las Hermanas del Valle Sombrío — El Ritual Secreto que Mantuvieron a su Padre como Prisionero (1891)

Las Guardianas de San Cristóbal México, 1891. El viento soplaba con una fuerza inusual aquella tarde de octubre en el…

Ecatepec, 1891: La PASIÓN PROHIBIDA entre dos hermanos que el pueblo condenó al SILENCIO

Las Sombras de Ecatepec: El Precio del Silencio La noche en Ecatepec solía ser absoluta. En 1891, cuando el sol…

La Esclava Embarazada sobrevive al cepo y revela un secreto BRUTAL de la Cruel Señora

La Sangre y el Secreto de la Hacienda la Esperanza La sangre goteaba lenta en el piso de piedra, formando…

End of content

No more pages to load