La Flor Ciega y los Once Lobos

La mano encallecida de Zé Café tocó su hombro en la oscuridad absoluta de la senzala, un susurro ronco que cortó el aire húmedo y pesado de la noche como un cuchillo afilado.

—Niña, escucha el viento —dijo el viejo, con una voz que arrastraba la sal de antiguos océanos—. Trae secretos que los ojos no ven.

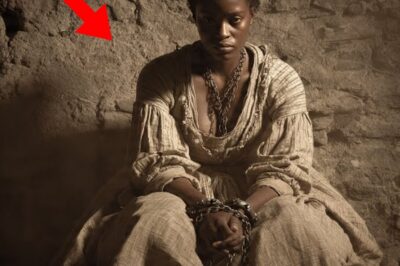

Isabela, con sus pupilas lechosas fijas en un vacío eterno, inclinó ligeramente la cabeza. Los mechones de su cabello negro se pegaban al sudor de su frente. A sus diecisiete años, no podía ver las cadenas invisibles ni las cicatrices en la piel de los once hombres que la rodeaban, pero sentía el pulsar de algo inmenso formándose en las sombras de la hacienda del coronel Ramiro. El olor a tierra mojada tras la lluvia de la tarde y el aroma dulzón del café tostado invadían sus narinas, mezclados con el olor acre de los cuerpos exhaustos tras una jornada de sol a sol.

Hacía dos décadas que el patrón, su padre, había traído a aquellos esclavos desde la lejana África. No los había elegido por su fuerza bruta, sino por una astucia e inteligencia que él, en su soberbia, subestimaba profundamente. Un grave error. Cuando la fiebre robó la visión de Isabela a los tres años, aislándola en el gran caserón de adobe y madera, el coronel Ramiro tomó una decisión que sellaría su destino.

—Ellos te protegerán como lobos protegen a su cría —había dicho el coronel, riendo con una botella de aguardiente en la mano, creyendo que la lealtad se podía comprar o forzar.

Pero aquella noche, bajo el techo de paja y barro, no había sumisión. Las miradas de los once hombres se cruzaban como láminas afiladas. Zé Café, el mayor, cuyas cicatrices contaban sagas de travesías inhumanas, guiaba el círculo. A su lado, Manuel Pedra, cuyos brazos parecían troncos de jequitibá, golpeaba ritmos casi imperceptibles en el suelo de tierra batida con sus pies descalzos.

—Siente el compás, pequeña —murmuró Manuel—. La tierra habla antes de temblar.

Isabela estiró las manos trémulas, tocando el aire, como si pudiera agarrar las notas invisibles que flotaban en la tensión del ambiente. Tião Fuego, con su voz que retumbaba como un trueno lejano; Chico Río, veloz como la corriente; y los demás, apodados por los rasgos que el sol inclemente de Minas Gerais había moldeado, formaban una muralla viva a su alrededor. Aquello no era un juego de niños ni una fábula para dormir; era un pacto de sangre sellado en silencio, nacido el primer día en que ella, siendo una niña, tropezó en la senzala y, en lugar de delatarlos por un pequeño hurto de comida, les sonrió a la oscuridad.

El coronel Ramiro, un hombre de bigotes grises y sombrero de cuero, patrullaba su imperio a orillas del río São Francisco con ojos de halcón. Su riqueza emanaba de las tierras rojas, plantaciones de café que se extendían hasta el horizonte seco del sertón, en pleno auge del ciclo del café hacia 1850. Para él, los esclavos eran meros engranajes: capinar, cargar sacas, sufrir y callar. Pero Isabela era su tesoro frágil, su “flor ciega”, educada por preceptores que venían y se iban, enseñándole a tocar el piano en el salón de azulejos portugueses y a leer en un braille rudimentario. Él nunca notó cómo los once hombres la observaban desde las ventanas altas, tejiendo planes en el breu de la noche.

Todo había comenzado de forma inocente. A los cinco años, Isabela escapó del caserón durante una tormenta. Zé Café la encontró encogida bajo una bananera, temblando de frío y miedo. En lugar de entregarla al capataz para recibir una recompensa, la escondió en la senzala, calentándola con trapos y contándole cuentos susurrados de tierras donde el sol nacía detrás de montañas de oro.

—Aquí nadie te hará daño —le prometió—. Eres nuestra ahora.

Con los años, los otros se unieron a su educación secreta. Le enseñaron a diferenciar el canto del sabiá del curió por el tono agudo, a olfatear la llegada de la lluvia por el olor a polvo húmedo, a mapear la hacienda entera por el eco de los pasos sobre la madera crujiente o la grava suelta. Isabela absorbía todo como una esponja; sus sentidos se afilaron hasta convertirse en armas secretas.

Manuel Pedra esculpía flautas de bambú, soplando melodías que guiaban los dedos de ella por el aire, enseñándole distancias y profundidades. Tião Fuego le contaba historias de reyes africanos destronados, pero con lecciones de estrategia militar camufladas en fábulas. “El débil oye, el fuerte escucha más allá”, le decía. Chico Río trazaba mapas en la tierra con ramitas, haciendo que ella siguiera las líneas con las uñas, memorizando caminos que llevaban a los límites de la propiedad, donde la hierba alta escondía rutas de fuga que el coronel consideraba imposibles.

El coronel sospechaba de ciertos lazos, pero atribuía todo a una gratitud servil. “Me aman porque yo mando, y te aman porque eres mi hija”, se jactaba en las fiestas con los vecinos terratenientes. Isabela sonreía, una máscara de porcelana, pero por la noche volvía a la senzala, donde el verdadero vínculo se forjaba.

Ahora, a los diecisiete años, la niña frágil había desaparecido. Sus cabellos negros caían en trenzas apretadas, peinadas por las manos de las mujeres de la hacienda, pero su espíritu había sido moldeado por los once guerreros. Y esa noche específica, el aire estaba cargado de electricidad estática. El coronel había anunciado una “vistoria” al amanecer. Un comprador de tierras del sur quería expandirse y los esclavos serían inspeccionados como ganado.

—Muestren dientes blancos y músculos firmes —había ordenado Ramiro, con el látigo enrollado en el cinto. Pero en los ojos de los once brillaba una chispa nueva, peligrosa.

Zé Café alzó la mano en la penumbra, silenciando al grupo. —Llegó la hora, niña. Tú vas a liderar.

Isabela se congeló, su corazón martillando contra sus costillas como un tambor de candomblé. —¿Yo? ¿Pero cómo? Sin ver… —su voz era un hilo de seda tensado.

Manuel rió por lo bajo, un sonido grave como un riachuelo subterráneo. —Tú ves más que el patrón con esos oídos de lechuza. Nosotros te entrenamos para esto. Eres nuestros ojos en la oscuridad.

Le explicaron el plan en susurros entrecortados. No era una fuga desesperada hacia la muerte; era algo meticuloso, una emboscada psicológica y física tejida durante meses. Isabela asintió, clavando los dedos en la paja del suelo. Recordó las veces que el coronel la encerraba por caprichos, tratándola como a una muñeca rota. —Ustedes me dieron alas —murmuró ella—. Y ahora volaremos juntos.

El ritmo se aceleró. Frases cortas y precisas: “Primero, el cerrojo del establo. Espera el grito del pavo real. Luego, el despacho”. Isabela sentía el mapa invisible desplegarse en su mente.

El coronel dormía embriagado en el cuarto principal, con su escopeta colgada en la pared como un trofeo inútil. Los once se movieron como sombras líquidas, con pies ligeros sobre la tierra. Isabela iba en el centro, guiada por el leve roce del brazo de Zé Café, sintiendo cada vibración del suelo. Bajo la luna filtrada por las nubes, contornearon el corral donde los bueyes mugían, inquietos por la presencia de la tormenta que se avecinaba.

Un galho estalló bajo un pie. Chico Río congeló al grupo con un silbido que imitaba a un pájaro nocturno. Isabela inhaló profundamente. Olía a cuero y estiércol fresco, pero no a tabaco, lo que significaba que el capataz, el cruel Seu Lúcio, no estaba cerca. —Pasaje libre —susurró ella.

Prosiguieron. El corazón de Isabela retumbaba en sus oídos. El objetivo: infiltrarse en el despacho del coronel, donde mapas y documentos sellaban sus vidas en papeles amarillentos. Ella leería con los dedos, buscando las pruebas de las deudas ilícitas y los contratos fraudulentos que su padre escondía.

De repente, un sonido nuevo cortó la noche: botas sobre la grava. El capataz rondaba con una linterna. Los once se agacharon tras un muro bajo de piedra. Isabela contuvo la respiración, escuchando el chisporrotear de la mecha y el paso arrastrado de Lúcio. —¿Quién anda ahí? —gruñó el hombre. Silencio. La luz de la linterna bailó sobre las paredes, rozando sus escondites. Zé Café apretó el hombro de Isabela. “Espera”, le indicó con el tacto. El capataz pasó de largo, maldiciendo al viento. Exhalaron aliviados, pero la tensión subió una octava.

Frente a ellos se erguía el caserón, con las ventanas oscuras como ojos cerrados. Isabela tocó la pared de adobe, reconociendo las grietas familiares que solía trazar de niña. —Por la cocina —dijo con voz firme.

La puerta trasera gimió mínimamente bajo la mano experta de Manuel. Dentro, el olor a ceniza fría y especias. Subieron la escalera principal, un escalón a la vez, con pausas eternas entre cada uno para evitar los crujidos que Isabela tenía memorizados. En el rellano, escucharon los ronquidos del coronel, profundos y rítmicos.

Entraron en el despacho. La mesa de jacarandá olía a cera de abeja. Los dedos de Isabela danzaron sobre los papeles desparramados, trazando líneas en relieve, sellos y firmas. Encontró lo que buscaban: las rutas de contrabando y los títulos de propiedad que el coronel planeaba transferir ilegalmente para evadir a sus acreedores.

—Lo tengo —susurró.

Pero el destino es caprichoso. Un clic metálico resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. El coronel Ramiro, en camisón y con los ojos inyectados en sangre y alcohol, estaba allí, sosteniendo un candelabro. —¿Qué es esto? —bramó, su voz temblando de ira y confusión.

Los once se giraron como un solo cuerpo, listos para atacar, pero Isabela alzó la mano, deteniéndolos. —Padre —dijo ella, con una calma que heló la sangre del viejo—. He traído a los lobos para la caza.

Ramiro parpadeó, incapaz de procesar la traición. —¿Isabela? ¿Tú? ¡Apártense de ella, malditos negros!

—No, padre. Ellos no me retienen. Yo los guío.

Fue entonces cuando el plan B se puso en marcha. Desde afuera, un estruendo sacudió los cimientos de la casa. El sonido de madera astillándose y mugidos aterrorizados. Elias, quien se había separado del grupo minutos antes, había abierto las compuertas del corral principal y prendido fuego al granero de almacenamiento vacío. El caos estalló en el patio. Gritos de los peones, el sonido de campanas de alarma.

El coronel corrió hacia la ventana, distraído por el fuego que iluminaba la noche con tonos anaranjados. —¡Mis tierras! ¡Mi ganado! —gritó.

Aprovechando la confusión, Manuel y Zé Café rodearon el escritorio. Cuando Ramiro se giró, se encontró con once pares de ojos que ya no miraban al suelo. Y en el centro, su hija, sosteniendo los documentos incriminatorios.

—Si gritas, padre, estos papeles llegarán al juez de la comarca mañana mismo —dijo Isabela con frialdad—. Sé de tus deudas, sé del contrabando de oro que escondes en las sacas de café. Lo he leído todo con mis manos, lo he escuchado en tus conversaciones borrachas.

El coronel, pálido como un fantasma, retrocedió hasta caer en su sillón de cuero. —¿Qué quieres? —preguntó, derrotado no por la fuerza, sino por la sorpresa.

—La firma. Ahora.

Isabela colocó el documento de transferencia sobre la mesa. No era una venta, era una cesión. La hacienda pasaría a manos de un fideicomiso controlado por ella, garantizando la libertad inmediata y tierras para los once y sus familias.

—Estás loca. Sin mí, no sobrevivirás. Ellos te comerán viva —escupió Ramiro.

Zé Café dio un paso adelante, su voz resonando con la autoridad de un rey antiguo. —Ella ha sobrevivido con nosotros toda su vida, coronel. Usted era el único peligro.

Con manos temblorosas, mientras el resplandor del incendio controlado bailaba en las paredes, Ramiro firmó. La pluma rasgó el papel con el sonido de un imperio cayendo.

Al amanecer, la lluvia finalmente llegó, apagando las últimas brasas del granero viejo. El coronel Ramiro partió esa misma mañana hacia la ciudad, llevándose solo un caballo y su amargura, exiliado de su propio reino por la hija que creyó débil.

Isabela se paró en la veranda principal. Ya no llevaba vestidos de encaje incómodos, sino ropa de trabajo. A su lado, los once hombres, ahora libres, no como sirvientes, sino como socios y hermanos. —¿Qué ves, niña? —preguntó Zé Café, parándose a su lado.

Isabela inspiró el aire limpio, lavado por la lluvia. Escuchó el canto del sabiá, el sonido de las herramientas reparando las cercas, las risas de los niños que por fin podían jugar sin miedo en el terreiro.

—Veo todo, Zé —respondió ella, girando su rostro hacia el sol que calentaba su piel—. Veo un mañana que nos pertenece.

Y allí, en el umbral de una nueva era, la flor ciega y sus once lobos se dispusieron a reconstruir el mundo, no con cadenas, sino con la fuerza inquebrantable de quienes han aprendido a ver en la oscuridad.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load