En el silencio impenetrable de una madrugada del año 1623, un lamento lacerante atravesó los muros de mármol del palacio de Topkapi. No era el gemido de una herida de guerra, ni el clamor de un enemigo capturado. Eran los gritos de una doncella de apenas 15 años, la princesa Fátima Sultán, hija del soberano más poderoso de la tierra. Sus voces estremecieron los corredores como si fueran láminas de hielo, y hasta los eunucos que guardaban las puertas retrocedieron con espanto, sin atreverse a interrumpir aquel momento prohibido.

Lo que sucedió aquella noche no fue una simple desgracia doméstica, sino la revelación del precio oculto que toda hija de Sultán debía pagar. Un precio grabado en carne y alma y que la historia oficial procuró silenciar durante 600 años.

Durante más de seis siglos, el Imperio Otomano, vasto como un océano sin márgenes que se extendió desde 1299 hasta 1922, mantuvo un protocolo de preparación matrimonial tan siniestro que ni los más feroces enemigos del trono habrían deseado para sus propias hijas. Fue un sistema cuidadosamente borrado de las crónicas, oculto tras tapices y murallas doradas.

Tras la caída de Constantinopla en 1453, la rebautizada Estambul se convirtió en el corazón del poder, y el palacio de Topkapi en su joya. Allí, en las cámaras secretas del harén, habitaban más de 800 mujeres. Era un universo cerrado, tejido con hilos de seda y de poder, donde cada respiración era vigilada. Aunque el “Sultanato de las Mujeres” vio a figuras como Kösem Sultan (la propia madre de Fátima) y Turhan Hatice manejar las riendas de la política, las princesas de sangre real estaban presas en un laberinto más oscuro. Eran piezas de un tablero diplomático, monedas humanas que sellaban pactos y aseguraban la lealtad de poderosos pachás.

En este contexto nació la princesa Fátima Sultán en 1606. Creció entre jardines perfumados y lecciones de astronomía. Era un prodigio: hablaba cuatro idiomas, dominaba la caligrafía árabe y persa, y debatía con sabios sobre historia y geografía. Pero ni su saber, ni su talento, ni la protección de su temida madre Kösem podían librarla de su destino.

Su vida no le pertenecía. Fue entregada en matrimonio a Damat Kara Mustafa Pachá, un comandante endurecido por la guerra, 20 años mayor que ella. No había amor ni elección, solo el frío cálculo del poder. Para él, era una escalera a la grandeza; para ella, el inicio de una tragedia.

Tres meses antes de la boda, comenzó el temido proceso conocido como Terbiy-e Mübarek, la “educación sagrada”. Este ritual, reservado solo a las princesas, era un refinado producto de siglos de control psicológico, diseñado para quebrar la altivez de la sangre real y transformarla en obediencia sin fisuras.

La encargada fue Gulnar Hatun, la anciana jefa del harén. Fátima fue conducida a la Jelene Odassa, la cámara de la novia. Allí, fue obligada a dominar 18 formas distintas de inclinación, posturas diseñadas para saludar, servir y prepararse en silencio ante su esposo. Su andar se convirtió en el Yürüyüş, pasos medidos con precisión, la cabeza inclinada 30 grados, las manos controladas.

Su habla fue el tormento más cruel. Su vocabulario fue reducido a solo 43 palabras autorizadas: expresiones de gratitud, aceptación y súplica humilde. Cualquier desvío, cualquier intento de pensamiento libre, era castigado con ayunos forzados o confinamiento.

Pero lo más perturbador eran los ensayos de la primera noche, llamados Talim-i Gerdek. En cámaras subterráneas, Fátima debía enfrentar maniquíes de cera, figuras anatómicas encargadas a artesanos venecianos. Bajo la mirada severa de las instructoras, era forzada a ensayar gestos y actos que ninguna joven de su edad debería conocer. Su miedo, sus lágrimas, su resistencia… todo era anotado, y cada señal de rechazo la condenaba a más sesiones.

El adiestramiento se intensificó. Fátima debía memorizar versos persas y otomanos sobre la obediencia marital. Sus oraciones se convirtieron en otra cadena, mezclando devoción con gestos de sumisión. La humillación se completaba dos veces por semana, cuando, ante toda la corte femenina, Fátima debía servir personalmente a las concubinas favoritas de su propio padre: las lavaba, las peinaba y las vestía para sus encuentros íntimos con el sultán. Los testigos anotaban que Fátima rompía en llanto incontenible mientras ajustaba las vestimentas de aquellas mujeres.

Una semana antes de la boda, fue trasladada al Gelin Köşkü, el pabellón de la novia, un recinto aislado e insonorizado. Fue sometida a baños diarios con aceites de valeriana, adormidera y azahar, elixires preparados por alquimistas que contenían sustancias secretas para inducir docilidad y abandono del yo. Tapices de esposas sumisas cubrían las paredes, y espejos venecianos la obligaban a vigilarse a sí misma, en una perversión de la práctica mística sufí del Murakaba. La joven que había amado las estrellas se transformaba en un espíritu domesticado.

El día marcado llegó el 15 de marzo de 1623. Estambul vibraba con música y banquetes. Pero mientras el pueblo celebraba, Fátima permanecía en silencio, con el mirada perdida, sufriendo temblores, sudores fríos y ataques de ansiedad que hacían temer por su vida.

Al anochecer, fue escoltada al pabellón nupcial, una construcción octogonal de tres niveles: purificación, entrega y consumación. En el primer nivel, Tahu, fue sometida a baños rituales con aguas que contenían opio diluido y extracto de mandrágora, induciendo un “éxtasis de sumisión”.

En el segundo nivel, Teslim Katı, fue vestida con un traje de seda blanca y oro, pero el atuendo era una prisión: pesaba lo suficiente para limitar sus movimientos y estaba diseñado con cierres ocultos y cordones internos que facilitaban la inmovilización.

Mientras, su futuro esposo, Kara Mustafa Pachá, recibía instrucciones de sus consejeros sobre cómo imponerse psicológicamente, usando métodos de intimidación y dominación.

Finalmente, ascendieron al tercer nivel, el Zifaf Katı, la Cámara de Consumación. Sus muros estaban cubiertos de tapices que mostraban conquistas militares, ciudades sometidas y princesas cautivas. El mensaje era claro.

Cuando la puerta se cerró, Fátima colapsó. Los documentos médicos describen un Sokma, un choque total. Su cuerpo temblaba sin control, su voz era un murmullo y su mente se había disociado, abandonando su cuerpo para poder sobrevivir.

Mustafa Pachá, instruido para quebrar la resistencia, aplicó las técnicas aprendidas. Pero no encontró rebeldía, sino el desmoronamiento completo de un alma. La consumación, registrada por observadores ocultos, fue un evento traumático, descrito en clave persa, que incluyó hemorragias internas y pérdida de conciencia, un estado que los médicos llamaron Ruh Çıkışı, la salida del alma.

Fátima jamás volvió a ser la misma. Desarrolló mutismo selectivo y anorexia, requiriendo alimentación forzada. Sufría la “enfermedad del miedo”: la sola presencia de un hombre la hacía entrar en pánico. Los médicos diagnosticaron “melancolía virginal”; hoy lo llamaríamos un trauma irreversible.

La joven brillante que debatía con eruditos y amaba la astronomía desapareció para siempre. En su lugar quedó una figura apagada, obediente, ausente. Sus libros permanecieron cerrados.

El matrimonio se convirtió en una convivencia mecánica. Tuvieron hijos y mantuvieron las apariencias, pero en la intimidad reinaba el silencio. Se dice que el propio Pachá se refugió en las campañas militares y en el opio, intentando acallar la culpa de haber destruido a la princesa.

Fátima vivió 29 años más tras aquella noche, convertida en un adorno de ceremonias y una madre obligada. Murió en 1652, víctima de una “fiebre cerebral”. Para muchos en la corte, no fue casualidad que su muerte ocurriera en el aniversario de su boda.

El caso de Fátima Sultán no fue una excepción, sino el espejo de un patrón repetido durante generaciones. Los archivos de palacio, rescatados siglos después, revelan que decenas de princesas sufrieron destinos similares: mutismo, locura o suicidio. La maquinaria del imperio era precisa en borrar estos rastros.

Aunque algunas intentaron resistir —fingiendo su muerte o solicitando el divorcio—, la tragedia de Fátima desnuda una verdad incómoda: el poder absoluto no siempre protege, sino que puede convertir a sus hijas en las primeras víctimas. El harén imperial no fue solo un escenario de lujo y sedas, sino un teatro de silencios impuestos y lágrimas ahogadas, donde el esplendor de una dinastía se construyó sobre el espíritu quebrado de sus propias princesas.

News

Una inocente madre scatto y figlie, pero dettagli su mani raccontano otro

La Máscara de la Perfección: El Secreto de la Familia Marino Detente un momento. Mira esta fotografía. A primera vista,…

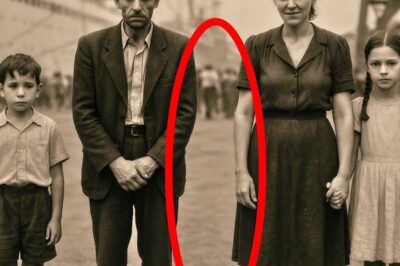

Era sólo una foto familiar de 1948 en el puerto de Santos, hasta que te diste cuenta de quién faltaba…

El Silencio del Espacio Vacío ¿Podrías seguir adelante sabendo que un solo documento tiene el poder de destruir a toda…

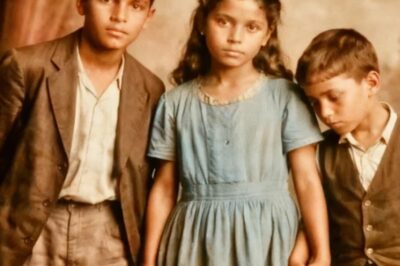

Tres hermanos posan en esta fotografía de 1912… y ninguno de ellos dijo la verdad durante 50 años…

El Pacto del Silencio: El Secreto de la Caja de Costura La historia comienza por el final, o tal vez,…

La Macabra Historia de Don Ernesto — Entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró

La Sombra de San Miguel: La Doble Vida de Magdalena Valenzuela El viento de octubre arrastraba polvo y hojas secas…

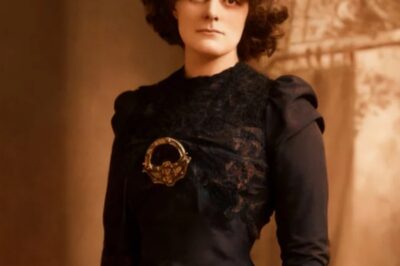

1897: Esta FOTO Oculta el Horror – La Madre que QUEMÓ VIVA a su Hija | Historia Real

La Sombra de los Mendizábal En las polvorientas y calurosas calles de Sevilla, durante los últimos días de la primavera…

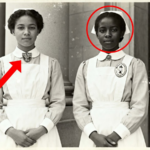

Las hermanas Sosa fueron encontradas en 1963; nadie creyó su confesión.

El Regreso de las Niñas de Piedra Regresaron después de once años, pero cuando finalmente hablaron, cuando contaron lo que…

End of content

No more pages to load