El Silencio del Desierto

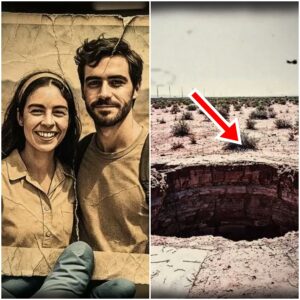

Aquel miércoles 14 de agosto de 1974 amaneció despejado y abrazador en el corazón del desierto de Chihuahua. A las 7:30 de la mañana, Clara Domenek Batle y Pablo Ferrer Gómez, dos jóvenes turistas catalanes de 25 y 27 años respectivamente, abandonaron Villa Ahumada a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser azul marino, modelo 72. Alquilada semanas antes en El Paso, habían planeado acampar durante tres días en la región semivirgen del Cañón del Pegüis, una vasta extensión de formaciones rocosas, planicies y caminos de tierra a medio trazar que se extiende entre la frontera norte de Chihuahua y las primeras estribaciones del sur de Texas.

Esa mañana, Clara revisó por última vez la ruta en su libreta de cuero marrón, subrayando el acceso al cañón por una desviación sin señalizar a la altura del kilómetro 142 de la carretera federal número 2. Era la etapa final de un viaje largo, cruzado de mapas y fotografía analógica, que había comenzado 45 días antes en Tijuana y que los había llevado sin sobresaltos por caminos secundarios y pueblos pequeños hasta las puertas del desierto. Se detuvieron brevemente a repostar gasolina en una estación Pemex a la salida de Villa Ahumada. Pablo descendió primero, pidió llenar el tanque y comprobó el estado de las ruedas, mientras Clara compraba hielo, pan de caja y una botella de ginebra barata para la noche. La dependienta, que recordaría el rostro de Clara décadas después con una nitidez que la perseguiría en sueños, dijo que ella sonrió con dulzura, preguntó si el hielo era potable y apuntó todo en su libreta. Pablo pagó en efectivo, agradeció con un gesto breve y ambos subieron de nuevo al vehículo sin mayor premura. Nadie más los vio después.

La zona elegida para acampar, según el último itinerario escrito hallado meses después en una carta sin enviar, era conocida por sus cañones secos, paredes de basalto y pozos antiguos de extracción de agua. El acceso implicaba abandonar el asfalto y seguir una pista apenas visible que serpenteaba por una hondonada polvorienta. No había señalización, no había cobertura, no había más rastro humano que los restos dispersos de alambradas oxidadas y, de vez en cuando, un par de huellas de neumáticos endurecidas en el suelo. Cuando una semana después, la familia de Clara notificó su ausencia al consulado general de España en Ciudad Juárez, las autoridades locales archivaron el caso como desaparición no atribuible a terceros. La hipótesis inicial fue que se habían desorientado, sufrido un desperfecto mecánico o perecido por exposición. Pero ni el vehículo fue localizado, ni se hallaron restos, campamento, ropa, ni huellas. La Tierra, como siempre, guardó su secreto y el desierto paciente lo selló con arena.

Los primeros intentos por localizar a Clara y Pablo se desvanecieron con una rapidez tan seca como el paisaje que los vio desaparecer. La familia de Clara, desde Barcelona, presionó al consulado para que interviniera con mayor firmeza, pero los canales diplomáticos se toparon con una burocracia espesa y desinteresada. El caso, sin cuerpos, sin vehículo y sin testigos, fue clasificado como “desaparición sin elementos criminales” y la carpeta de investigación fue cerrada en diciembre de 1974. En Barcelona, la madre de Clara se negó a cerrar la herida. Cada año, sin falta, escribía una carta a la delegación de exteriores española, pidiendo una reactivación del caso. En 1983, inició una campaña silenciosa enviando folletos y fotografías a medios mexicanos, con la esperanza de encontrar algún testimonio extraviado. Ninguno respondió.

Durante las décadas siguientes surgieron esporádicamente rumores. Un guía local aseguró haber visto a una pareja similar; un camionero dijo haber hallado una mochila con un pasaporte español, pero jamás aportó el objeto. Una carta anónima llegó en 1989 al consulado, afirmando que “la muchacha del pañuelo amarillo sigue en el pozo”, pero fue archivada sin seguimiento. En 1995, Pablo y Clara fueron retirados de la lista activa de personas desaparecidas en Interpol. Sus nombres permanecían, sí, pero marcados con una anotación seca: caso inactivo. Se convirtieron en lo que el desierto sabe engendrar mejor: una ausencia sin forma, una historia sin final. Y sin embargo, el desierto no olvida, solo espera.

La mañana del lunes 6 de junio de 2005, el ingeniero geólogo Héctor Samarripa Ruiz se detuvo a orillas del kilómetro 142. Mientras evaluaba el terreno para un proyecto de energía solar, uno de sus asistentes tropezó con una tapa metálica oxidada que sellaba la boca de un pozo antiguo. Al despejarla, emergió un olor agrio y seco. No había agua, solo oscuridad. A pocos metros, junto a un arbusto, algo llamó la atención de un joven pasante: un pequeño objeto metálico semienterrado. Se trataba de una brújula de bolsillo rota, con un grabado toscamente punzado en la superficie interior: “P.F.G.”.

El hallazgo fue informado a las autoridades. En menos de 24 horas, una brigada de rescate descendió por el pozo. Lo que encontraron no dejó espacio a las dudas: fragmentos óseos humanos, restos de tela, un zapato y una palanca de hierro oxidada. La brújula fue remitida a un laboratorio forense. Bajo luz ultravioleta, los peritos detectaron trazas de sangre seca. El archivo de desaparecidos, ahora interconectado internacionalmente, arrojó una coincidencia en menos de 48 horas: Pablo Ferrer Gómez, ciudadano español desaparecido en 1974. La madre de Clara, en sus incansables actualizaciones al consulado, había descrito un regalo que su hija le hizo a Pablo al iniciar el viaje: una brújula suiza con sus iniciales grabadas a mano. El silencio de tres décadas se había quebrado.

La reactivación del caso fue inmediata. Durante la excavación del perímetro del pozo, los peritos localizaron más restos, entre ellos parte de un cráneo con hundimiento traumático y trozos de una blusa de algodón mostaza, color que coincidía con el pañuelo que Clara llevaba en su última fotografía. Los análisis genéticos confirmaron las identidades: uno de los cuerpos pertenecía a Pablo Ferrer Gómez y los otros restos, a Clara Domenek Batle. Treinta y un años después de haber desaparecido, sus nombres regresaban a los registros oficiales, esta vez como víctimas de homicidio. En Barcelona, la hermana menor de Clara recibió la llamada del vicecónsul con una mezcla de alivio y vértigo. Apenas pudo murmurar: “Gracias por no dejarlos en el silencio”.

La fiscalía abrió una línea de investigación centrada en los movimientos delictivos de la región durante los años 70. Entre los nombres de viejos expedientes comenzó a resonar uno con fuerza creciente: Rodrigo Rafael Castañeda Villagrán. Nacido en 1952 y dado de baja del Ejército en circunstancias poco claras, Castañeda tenía un historial de violencia y extorsiones menores en la frontera. El quiebre definitivo se produjo el 24 de julio de 2005, cuando Humberto Osuna Ledesma, un antiguo colaborador de redes de coyotaje, aceptó declarar como testigo protegido. Afirmó que, en el verano de 1974, Castañeda se topó por accidente con una pareja de extranjeros acampando cerca de una ruta clandestina. La situación se salió de control. “El Rafa agarró la barra que siempre traía en la camioneta y les dio a los dos”, relató. “No fue planeado, pero tampoco le tembló la mano”. Osuna describió con precisión la brújula sin haber sido informado de su existencia.

Rodrigo Castañeda, entonces con 53 años, fue localizado en Monterrey. Trabajaba como guardia nocturno y vivía solo. Fue detenido el 3 de febrero de 2006 sin oponer resistencia. Al ser interrogado, se negó a declarar. Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas forenses contundentes: análisis de los restos óseos que confirmaban una muerte violenta, reconstrucciones tridimensionales del arma homicida y los testimonios clave. La defensa intentó sembrar dudas, pero la correlación de evidencias era abrumadora. En agosto de 2008, Rodrigo Castañeda fue sentenciado a 82 años de prisión sin derecho a reducción de condena. El juez subrayó la crueldad, cobardía y ocultamiento deliberado de los crímenes.

La sentencia fue celebrada por la familia como un acto de justicia tardío pero necesario. La brújula de Pablo, tras ser presentada como prueba, fue entregada a la hermana de Clara. Hoy permanece en Barcelona, en la Fundación Domenek-Ferrer para la protección de viajeros desaparecidos, creada como respuesta a una tragedia transformada en memoria. Aquel junio silencioso de 2005, el desierto, que había callado durante 31 años, comenzó por fin a hablar. Y la tierra, al final, devolvió lo que el silencio creyó eterno.

News

Desapareció la mañana de Navidad: 23 años después, una casa abandonada reveló algo.

La Pared del Silencio La niebla matutina, espesa y gélida, envolvía las calles empedradas de Salamanca cuando Carmen Vargas giró…

La esclava y su hijo fueron atados a las vías del tren, y la decisión de la señora en ese instante…

Lazos de Sangre y Hierro: El Secreto de la Hacienda Santa Cecilia El silbido estridente del tren cortó el aire…

(Tabasco, 1971) El AMOR IMPURO que destruyó una dinastía completa

El Ocaso de Las Palmas: La Tragedia de la Dinastía De la Vega I. El Peso del Verdor En las…

La mujer estéril era considerada inútil.. hasta que cuatro huérfanos fueron abandonados en su puerta

La Resurrección del Molino “No eres apta para ser esposa, no eres apta para ser madre. Entonces, ¿para qué sirves?”…

Historia real: La Maldición de los Juárez — Regina Juárez (1875, Sonora) — boda marcada por muerte

La Maldición de los Juárez: Sangre en el Desierto I. El Peso del Apellido El sol de Sonora caía implacable…

Historia real: La Prometida del Altar Maldito — Mariana Hidalgo (1896, Veracruz) tragedia inesperada

La Prometida del Altar Maldito: Sombras de Veracruz El calor de Veracruz en marzo de 1896 no era simplemente una…

End of content

No more pages to load