El Pacto de las Madres Eternas

En el pequeño pueblo de San Martín de las Flores, enclavado entre las montañas del estado de Jalisco, la niebla no solo ocultaba los picos de la sierra, sino también un secreto que perturbaba el sueño de sus habitantes. Durante más de una década, algo inexplicable desafiaba toda lógica y razón, tejiendo una atmósfera de tensión silenciosa que cubría las calles empedradas.

El centro de este enigma eran las cinco hermanas Ulloa: Mariana, Beatriz, Carmen, Rosa y Lucía. Mujeres de belleza austera y reservada que vivían en la vieja casona de adobe y madera al final del camino del sauce. Lo que ocurría con ellas era un milagro estadístico o una maldición biológica: habían dado a luz exactamente el mismo día durante quince años consecutivos. Cada 3 de noviembre, sin falta y con una precisión de relojero, las cinco traían un hijo al mundo. Quince veces. Setenta y cinco bebés en total.

Al principio, los vecinos lo atribuían a una coincidencia extraordinaria, una bendición divina. Pero a medida que los años pasaban y el patrón se repetía con precisión matemática, el asombro se transformó en inquietud, y la inquietud, en un terror mudo. Los niños Ulloa no eran normales. Todos compartían los mismos ojos verdes penetrantes, el mismo lunar en la base del cuello y una marca de nacimiento en forma de media luna en el tobillo. Jamás enfermaban. Ni una fiebre, ni un resfriado. En el frío clima de la montaña, su salud inquebrantable resultaba antinatural.

La tarde en que el velo comenzó a caer fue un miércoles de octubre, una semana antes del temido 3 de noviembre. El Dr. Héctor Ramírez, médico del pueblo, no pudo soportar más el peso de su propia conciencia. Con los ojos hundidos por el insomnio, se presentó ante el alcalde, Don Roberto Fuentes.

—Hay algo terriblemente equivocado, Don Roberto —dijo el médico, arrojando sobre el escritorio expedientes que databan de décadas atrás—. Biológicamente es imposible. Pero lo peor no es eso. Encontré una carta de 1885 del Dr. Sebastián Montes. Esto ya pasó. Hace ciento cuarenta años, cinco hermanas Ulloa hicieron exactamente lo mismo. Y al cumplir el decimoquinto año, desaparecieron.

La revelación cayó como una sentencia. El alcalde, un hombre pragmático, sintió un escalofrío al leer las palabras del antiguo médico: “Los bebés nacieron con los ojos abiertos y en sus miradas había un conocimiento antiguo… Esa noche las hermanas desaparecieron”.

Esa misma noche se convocó al “consejo de la verdad”: el alcalde, el doctor, el padre Gonzalo —cuya fe estaba siendo puesta a prueba—, la partera Doña Elena y Mateo Silva, el historiador local. Fue Mateo quien conectó los puntos finales.

—No es solo 1885 —explicó Mateo, con la voz temblorosa mientras consultaba viejos legajos—. 1745, 1605… Hay registros coloniales e incluso leyendas orales prehispánicas. Siempre son cinco hermanas. Siempre es un ciclo de quince años. Y siempre, al final, las madres se desvanecen para que el ciclo de 140 años se reinicie. Es un tributo.

La urgencia los empujó a la casona de las Ulloa. Al llegar, las encontraron esperándolos. No había miedo en ellas, solo una serenidad que helaba la sangre. Mariana, la mayor, los condujo no a la sala, sino a través de una puerta oculta que llevaba a un sótano que no figuraba en ningún plano municipal.

Allí abajo, el aire era denso y vibraba con una energía estática. Un altar de piedra, rodeado por cinco pilares con inscripciones que parecían moverse, dominaba la estancia circular.

—No somos víctimas —confesó Mariana frente al altar brillante—. Somos custodias. Este lugar es una grieta, un vórtice entre nuestro mundo y otro donde la vida existe como pura conciencia. Hace milenios, se hizo un pacto para mantener el equilibrio. Nosotras servimos como puente para traer setenta y cinco almas nuevas cada ciclo. Almas que fortalecen al pueblo, que traen prosperidad y protección. Pero el precio es que, al terminar nuestra tarea, debemos cruzar al otro lado para cerrar el ciclo.

—Pero algo está mal esta vez —intervino Beatriz, su voz teñida de preocupación—. El vórtice es inestable. El mundo ha cambiado, hay demasiada “ruido” espiritual. Si no estabilizamos el portal antes del parto final este 3 de noviembre, no solo cruzaremos nosotras. El vórtice se tragará a todo San Martín de las Flores.

La solución era un ritual desesperado: setenta y cinco personas del pueblo debían formar un círculo humano alrededor de la casa para anclar la energía mientras las hermanas daban a luz y cruzaban el umbral.

La tarea de convencer al pueblo parecía imposible hasta que los niños Ulloa intervinieron. En un evento que nadie olvidaría, los setenta y cinco jóvenes entraron en un trance colectivo en la plaza, brillando con una luz etérea y hablando con una sola voz resonante que clamaba por el equilibrio. La duda se disipó. El miedo se convirtió en propósito. Descubrieron, gracias a los registros de Mateo, que casi todo el pueblo tenía sangre de los antiguos niños Ulloa corriendo por sus venas. No salvaban a extraños; se salvaban a sí mismos.

La noche del 2 de noviembre llegó con una niebla tan espesa que parecía sólida. El frío era mordaz. Alrededor de la casona del sauce, setenta y cinco voluntarios seleccionados se colocaron en posición. Cada uno sostenía una vela blanca, un ramo de cempasúchil —la flor que guía a los muertos, y aparentemente, a los vivos que cruzan— y un pequeño cuenco de barro con incienso de copal.

Don Roberto, el Padre Gonzalo y el Dr. Ramírez estaban dentro de la casa, testigos del final.

A las 11:45 PM, las contracciones de las cinco hermanas comenzaron al unísono, violentas y rítmicas. No eran gritos de dolor lo que llenaba la casa, sino cánticos. En el sótano, los pilares comenzaron a zumbar. El suelo de San Martín de las Flores tembló.

Afuera, el viento intentaba romper el círculo humano. Las velas parpadeaban furiosamente, pero nadie se movió. Doña Mercedes Soto, sosteniendo su vela con manos firmes, sentía cómo su propia energía vital era succionada suavemente hacia la casa, alimentando el escudo invisible.

—¡El vórtice se está abriendo! —gritó Mariana desde su lecho de parto improvisado en la sala principal.

La luz que emanaba del sótano atravesó las tablas del suelo, inundando la casa de un resplandor verde y dorado. Las paredes parecían volverse translúcidas. Se podían ver siluetas del “otro lado”, formas alargadas y majestuosas esperando en el umbral.

A las 11:59 PM, la presión atmosférica cayó en picada. Los oídos de todos se taparon.

—¡Ahora! —gritaron las hermanas al unísono.

Justo cuando el reloj de la iglesia distante comenzó a dar las doce campanadas, el llanto de cinco bebés rompió el estruendo sobrenatural. Eran los últimos cinco. El ciclo estaba completo.

En ese instante, la gravedad pareció invertirse dentro de la casa. Las cinco hermanas Ulloa, con una sonrisa de paz absoluta en sus rostros, se levantaron de sus lechos. No caminaron; levitaron. Sus cuerpos comenzaron a perder solidez, convirtiéndose en pura luz, descomponiéndose en partículas de polvo estelar que giraban en espiral hacia el centro de la habitación, donde el vórtice rugía.

—Cuiden a nuestros hijos —susurró la voz de Mariana, no en los oídos de los presentes, sino directamente en sus mentes—. El pacto está renovado.

Con un estallido de luz que cegó momentáneamente a todo el pueblo, las hermanas atravesaron el techo sin romperlo y se dispararon hacia el cielo nocturno como cometas inversos, o quizás, fueron absorbidas hacia la tierra; era imposible decirlo. La luz se contrajo violentamente y se apagó.

El silencio que siguió fue absoluto.

El Dr. Ramírez fue el primero en moverse. En los cinco lechos, cinco recién nacidos dormían plácidamente, con esa extraña marca de media luna en el tobillo. No lloraban. Sus ojos estaban abiertos, observando el mundo con una sabiduría milenaria.

Afuera, los setenta y cinco voluntarios cayeron de rodillas, agotados pero vivos. La niebla comenzó a disiparse, revelando un cielo limpio y estrellado como nunca antes se había visto en Jalisco.

Los días siguientes fueron de una calma irreal. Las hermanas Ulloa habían desaparecido sin dejar rastro físico, tal como había sucedido en 1885, 1745 y antes. Los cinco bebés fueron adoptados de inmediato por familias que habían participado en el ritual, integrándose al tejido del pueblo.

San Martín de las Flores cambió después de esa noche. Las cosechas fueron más abundantes que nunca, las enfermedades disminuyeron hasta casi desaparecer y una sensación de armonía se instaló en el valle.

Don Roberto, envejecido pero tranquilo, guardó la carta del Dr. Montes junto con su propio testimonio escrito en una caja fuerte en la alcaldía, con instrucciones precisas de no abrirse hasta dentro de 139 años. Mateo Silva actualizó los libros de historia, asegurándose de que la leyenda se transmitiera con precisión, no como un cuento de terror, sino como una historia de sacrificio.

A veces, en las noches de noviembre, los habitantes de San Martín miran hacia la vieja casona al final del camino del sauce, que ahora permanece vacía y silenciosa. Dicen que si prestas suficiente atención, puedes escuchar el eco de cinco voces femeninas cantando una nana suave, arrullando al pueblo que protegieron con su propia existencia, esperando pacientemente a que la rueda del tiempo gire una vez más.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

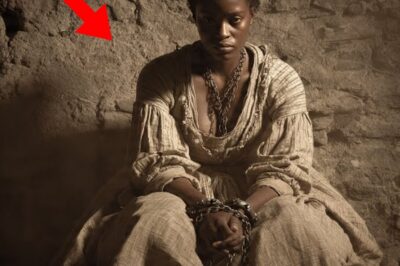

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load