El Velo de la Verdad: El Secreto de la Hacienda Santa Beatriz

Las campanas de la capilla repicaban con un fervor casi desesperado aquella mañana de diciembre de 1867, sus ecos rebotando contra las colinas verdes del Valle del Paraíba. En la Hacienda Santa Beatriz, el aire vibraba con una mezcla de calor húmedo y anticipación festiva. Se suponía que era un día de gloria: el bautizo del primogénito del Coronel Justino Almeida, uno de los barones del café más poderosos de la provincia de São Paulo, y su esposa, Doña Celestina.

La hacienda, un monumento a la opulencia construida sobre el sudor ajeno, recibía invitados ilustres. Carruajes llegados desde Río de Janeiro se alineaban en la entrada, y los hombres discutían sobre política y cosechas mientras las mujeres, abanicándose con urgencia, comentaban los últimos chismes de la corte. Bajo el sol inclemente, los esclavizados corrían frenéticamente, invisibles en su esfuerzo, preparando el banquete en la Casa Grande. El aroma a lechón asado, canela y compota de guayaba inundaba los corredores, prometiendo una celebración sin igual.

Entre la servidumbre se encontraba Josefa, una mujer de piel oscura, ojos profundos como pozos de sabiduría antigua y manos endurecidas por quince años de servicio a la familia. Josefa llevaba una bandeja de cristal con copas de vino de Oporto, moviéndose con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a ver sin ser vista. Sin embargo, su corazón latía con un ritmo errático, un presagio oscuro que le oprimía el pecho desde hacía dos días.

Cuando las grandes puertas de madera de la capilla se abrieron para dar paso a la familia, el murmullo de la multitud cesó de golpe. Lo que debía ser una entrada triunfal se transformó instantáneamente en un cuadro de desconcierto.

Entró Doña Celestina. Pero aquella no era la mujer que todos conocían. Celestina, famosa por su altivez, su piel de porcelana y su vanidad inquebrantable, parecía ahora una sombra, un espectro arrastrándose bajo el peso de un calvario invisible. En lugar de los encajes blancos y las sedas color pastel apropiadas para un bautizo, vestía un traje oscuro y, lo más impactante, su rostro estaba totalmente cubierto por un grueso velo de encaje negro.

—Un velo de viuda… —susurró una de las invitadas, escandalizada, detrás de su abanico—. Trae desgracia al bautizo. ¿Qué significa esto?

El Coronel Justino caminaba a su lado, con la mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes se romperían en cualquier momento. Su mano no sostenía el brazo de su esposa con delicadeza, sino que lo aferraba con una fuerza posesiva, casi violenta, como un carcelero guiando a su prisionera. Celestina caminaba encorvada, arrastrando los pies, sosteniendo al bebé contra su pecho con una mezcla de protección y rechazo.

Josefa, desde su rincón en la entrada, sintió un escalofrío. Ella reconocía ese velo. Era el mismo que Celestina había usado tres años atrás en el entierro de su propia madre, jurando no volver a tocarlo jamás. Pero no era la superstición lo que aterrorizaba a la criada; era el recuerdo de la madrugada anterior. Josefa había escuchado los gritos. Gritos desgarradores que provenían de la habitación de la señora, seguidos de un silencio sepulcral que helaba la sangre. Había visto, a través de una fresta en las cortinas, a Celestina frente al espejo, sangrando, y al Coronel limpiándose los nudillos con frialdad.

La ceremonia comenzó bajo una atmósfera densa, casi irrespirable. El Padre Anselmo, con voz temblorosa, recitaba los sacramentos, pero sus ojos, al igual que los de todos los presentes, se desviaban constantemente hacia la figura enlutada de la madre. El bebé, bautizado como Justino Hijo, lloraba desconsoladamente, un llanto agudo que parecía una protesta contra el mundo al que estaba siendo presentado.

Cuando llegó el momento sagrado de ungir al niño con el óleo santo, el sacerdote hizo un gesto para que la madre levantara el velo. Celestina retrocedió bruscamente, pegando al niño contra sí misma. —¡Celestina, por el amor de Dios! —siseó el Coronel entre dientes, forzando una sonrisa macabra hacia los invitados mientras obligaba a su esposa a acercarse a la pila bautismal.

Ella cedió, pero mantuvo la cabeza baja, oculta en las sombras proyectadas por las velas. Nadie pudo ver su rostro, pero Josefa vio cómo las lágrimas caían sobre la tela negra del vestido, siendo absorbidas como la lluvia en la tierra seca.

Al concluir la ceremonia, la tensión se trasladó a la veranda de la Casa Grande. Las mesas estaban servidas con manjares, el champán francés corría libremente, pero la alegría era artificial. Celestina se sentó en una mecedora en el rincón más oscuro, aislada, como una gárgola vigilante.

Fue entonces cuando la farsa comenzó a desmoronarse. Doña Mariana, la hermana mayor del Coronel y cómplice silenciosa de los asuntos de la casa, se acercó a su cuñada con una sonrisa falsa y melosa. —Déjame ver a mi sobrino nieto, querida —dijo, extendiendo las manos.

Celestina no respondió. Mariana, impaciente y queriendo mantener las apariencias, tiró levemente del chal que cubría al niño. En ese preciso instante, una ráfaga de viento, quizás enviada por la misma justicia divina, sopló con fuerza, levantando el velo negro de Celestina.

El tiempo se detuvo. Un grito ahogado escapó de la garganta de Doña Mariana y las copas de cristal cayeron de las manos de varios invitados.

El rostro de Doña Celestina estaba desfigurado. Un mapa de violencia estaba trazado en su piel: un ojo estaba completamente cerrado por la hinchazón morada, sus labios estaban partidos y cubiertos de costras oscuras, y profundos arañazos surcaban sus mejillas pálidas. Parecía haber sobrevivido al ataque de una bestia salvaje.

El tumulto fue inmediato. —¡Celestina tuvo un mal súbito! —bramó el Coronel Justino, poniéndose de pie con el rostro congestionado por la ira y la vergüenza, intentando tapar el sol con un dedo—. ¡Fiebre delirante! Se cayó… se lastimó… ¡Nada que el tiempo no cure!

Nadie le creyó. La brutalidad de las marcas contaba una historia diferente. Justino arrastró a su esposa al interior de la casa, terminando la fiesta de golpe. Los invitados se marcharon apresuradamente, llevando consigo el escándalo que alimentaría las conversaciones de la provincia durante meses.

Esa noche, cuando la oscuridad reclamó la hacienda, Josefa fue convocada. Subió la escalera de caoba con el corazón en la garganta. Al entrar en la habitación, encontró a Celestina recostada, sin el velo, luciendo sus heridas como un estandarte de dolor.

—Josefa —susurró la señora, con una voz que sonaba a vidrio roto—, tú sabes que esto no fue un accidente, ¿verdad?

—Lo sé, Sinhá —respondió Josefa bajando la vista.

Celestina extendió una mano temblorosa y aferró la muñeca de la esclava con una fuerza desesperada. —Entonces debes saber el resto. Porque cuando amanezca, es probable que yo esté muerta, y la verdad no puede morir conmigo.

Lo que Celestina narró en la siguiente hora destruyó cualquier barrera que existiera entre ama y esclava, uniendo a ambas mujeres en el dolor universal de la maternidad ultrajada. —Este niño… el que bautizamos hoy… no es mi hijo —confesó Celestina, llorando—. Mi hijo, mi verdadero hijo, nació muerto hace tres noches.

Josefa sintió que el suelo se abría. —El parto fue difícil. Me desmayé. Cuando desperté, Mariana me puso un bebé en brazos. Un bebé vivo, llorando. Me dijeron que era un milagro. Pero una madre sabe, Josefa. Ese niño tenía la piel más oscura, el cabello diferente… y mi corazón no lo reconocía.

Celestina tomó aire, luchando contra el dolor físico y emocional. —Investigué. Hablé con las parteras de la senzala. Esa misma noche, Benedita, la joven de la cocina, dio a luz a un niño sano. Pero cuando despertó, le dijeron que su bebé había muerto y ya lo habían enterrado. ¡Mintieron, Josefa! Justino y Mariana robaron al hijo de Benedita para hacérmelo pasar por mío. No podían soportar la vergüenza de un heredero muerto. Necesitaban un varón para mantener el imperio, y no les importó robarle el hijo a una esclava.

—Cuando confronté a Justino… —Celestina se tocó el rostro magullado—, él se transformó en un monstruo. Me golpeó hasta que perdí el sentido. Amenazó con matar a Benedita si yo abría la boca.

—¿Qué quiere que haga, Sinhá? —preguntó Josefa, con lágrimas corriendo por su rostro.

—Encuentra a mi hijo. Encuentra al verdadero. Necesito pruebas. Justino lo enterró en secreto para ocultar su “fracaso”. Creo que está en el Jardín de las Rosas, el único lugar donde nadie va ya. Desentiérralo, Josefa. Trae la verdad a la luz. Por mi alma y por la de Benedita.

Con la primera luz del alba, Josefa estaba en el Jardín de las Rosas, un lugar descuidado, lleno de espinas y maleza. Cavó con una pala pequeña hasta que sus manos sangraron. Finalmente, el metal golpeó madera.

Extrajo una pequeña caja, no más grande que un joyero. Al abrirla, encontró el cuerpo pequeño y pálido de un recién nacido, envuelto en sábanas finas. Era el verdadero heredero de los Almeida. Josefa cerró la caja y la abrazó contra su pecho, llorando por la inocencia perdida.

—Así que la loca te convenció —dijo una voz gélida a sus espaldas.

Doña Mariana estaba allí, de pie como una estatua de sal, envuelta en seda. —Dame eso, Josefa. Y tal vez te perdone la vida.

—¡No! —gritó Josefa, retrocediendo.

De repente, una figura salió de entre los arbustos. Era Benedita. Tenía los ojos hinchados, pero su mirada ardía con un fuego nuevo. —¡Es mi hijo el que tienen ahí dentro! —gritó Benedita, señalando hacia la Casa Grande—. ¡Y ese es el hijo muerto de la Sinhá!

El Coronel Justino apareció en la veranda, atraído por los gritos. Bajó los escalones pesadamente, con el rostro demacrado. Al ver la caja en manos de Josefa, supo que su secreto había sido exhumado. —Lo hice por el futuro de esta familia —bramó Justino, intentando recuperar su autoridad—. Le di a ese bastardo una vida de rey. ¡Deberían agradecérmelo!

—¿Agradecer? —La voz vino de la puerta. Celestina, apoyada en el marco, se mantenía en pie a duras penas—. ¿Agradecerte por robar a una madre? ¿Por profanar la tumba de nuestro hijo?

—¡Tú cállate! —Justino levantó la mano nuevamente.

Pero esta vez, Josefa y Benedita se interpusieron. Y detrás de ellas, comenzaron a salir otras mujeres de la senzala, armadas con herramientas de labranza y, más importante aún, armadas con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. Rodearon al Coronel y a su hermana.

—Se acabó, Justino —dijo Celestina con una calma aterradora—. He dejado cartas escritas. Si algo nos pasa a nosotras, el Obispo, el Juez y tus socios en Río sabrán todo. Sabrán que el gran Coronel Almeida es un ladrón de niños y un profanador. Tu reputación será polvo.

Era una mentira desesperada; Celestina no había escrito nada. Pero el miedo en los ojos de Justino confirmó que la amenaza había funcionado. El hombre que controlaba cientos de vidas se encogió, derrotado por la verdad.

El desenlace de aquella tragedia no fue rápido, pero fue definitivo. Doña Celestina falleció tres semanas después, consumida por las fiebres y las heridas internas, pero murió en paz, habiendo sido enterrada junto a su verdadero hijo en el jardín, en una ceremonia digna oficiada por las mujeres que la cuidaron al final.

Benedita nunca pudo recuperar legalmente a su hijo, pues las leyes de los hombres blancos eran muros impasibles. Sin embargo, el escándalo obligó al Coronel a permitir que ella fuera la “nana” oficial del niño. Benedita crio a su propio hijo dentro de la Casa Grande, susurrándole la verdad en canciones de cuna, asegurándose de que, aunque llevara el apellido Almeida, su corazón conociera el amor verdadero de su madre. El niño creció amando a Benedita más que a nadie en el mundo, y cuando la esclavitud finalmente cayó años después, fue él quien cuidó de ella en su vejez.

El Coronel Justino vivió sus últimos años amargado, aislado socialmente y atormentado por los fantasmas de sus decisiones, viendo cómo su “heredero” despreciaba su legado de crueldad.

Y Josefa… Josefa se convirtió en leyenda. La mujer que desenterró la verdad. Vivió para ver la libertad de su pueblo, y siempre llevaba consigo una rosa seca del jardín, recordatorio perenne de que, incluso en la tierra más dura y bajo la opresión más cruel, la verdad, como una semilla, siempre encuentra la manera de brotar hacia la luz.

Aquella mañana de diciembre, la Hacienda Santa Beatriz no celebró un bautizo, sino el inicio de una redención dolorosa, demostrando que no hay velo, por oscuro y espeso que sea, capaz de ocultar la inmensa fuerza de la justicia y el amor de una madre.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

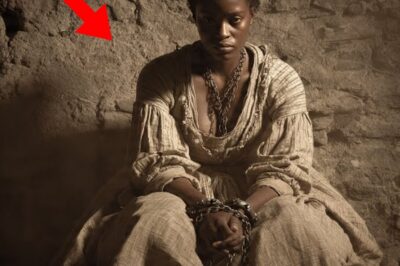

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load