En el corazón palpitante de Veracruz, en el año de gracia de 1888, bajo un sol que quemaba la piel y un aire denso que prometía tormentas, se gestó un horror profundo. No fue un grito en la noche, sino un veneno lento, destilado en el silencio opulento de la mansión señorial de la familia Alcázar. Allí, entre los muros que guardaban la respetabilidad de una de las familias más prominentes, floreció una relación prohibida: un lazo oscuro entre don Fernando Alcázar, un hombre de poder inquebrantable, y Elena, la joven esposa de su propio hijo, Carlos.

Veracruz, en el crepúsculo del siglo XIX, era un organismo vivo. Sus calles bullían con el ir y venir de comerciantes, marineros y damas ataviadas en seda, todo bajo la atenta mirada de una sociedad arraigada en un estricto código de honor y apariencias. En el corazón de esta efervescencia se alzaba la imponente residencia de don Fernando, un monumento a su fortuna y a su inmaculado buen nombre.

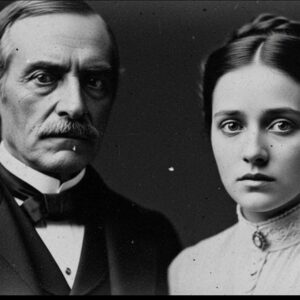

Don Fernando era un patriarca robusto, de 55 años, con ojos de un azul gélido y una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. Viudo, había centrado su vida en sus negocios y en la crianza de su único hijo, Carlos, a quien preparaba para heredar su emporio.

En este escenario de aparente perfección llegó Elena. A sus 22 años, su belleza era de una delicadeza etérea, pero sus ojos oscuros reflejaban una melancolía sutil. Proveniente de una familia modesta pero honorable de la capital, había sido educada en las virtudes de la obediencia y el recato. Carlos, su esposo, de espíritu inquieto, pasaba largas temporadas fuera, atendiendo los negocios familiares. Su ausencia dejaba a Elena en una creciente soledad, en compañía exclusiva de su suegro.

El verano de 1888 se arrastraba con una pesadez asfixiante. Carlos llevaba casi dos meses fuera. Don Fernando comenzó a dedicarle a su nuera una atención que al principio parecía paternal: conversaciones en la biblioteca, paseos por el jardín. Pero en la atmósfera cargada de la mansión, cada gesto adquiría un matiz diferente.

Una tarde, mientras Elena bordaba en el salón principal, don Fernando entró. Se sentó más cerca de lo habitual y comenzó a hablar de la soledad, una soledad que, según él, solo ella podía comprender. Mientras Elena le mostraba un punto difícil de su bordado, don Fernando extendió una mano y cubrió la de ella. Su toque fue lento, deliberado. Elena sintió un escalofrío; en la mirada de su suegro ya no había compasión, sino un deseo oscuro y una posesividad que la heló. Retiró su mano con un sobresalto, el corazón latiéndole como un presagio de desastre.

Ese toque furtivo fue el preludio. Sus conversaciones se hicieron más íntimas, sus miradas más prolongadas. Don Fernando, maestro en la manipulación, explotó la vulnerabilidad y soledad de Elena. Le hablaba de la indiferencia de Carlos, contrastándola con la vida plena que ella merecía. Sus palabras eran veneno dulce que erosionaba la resistencia de Elena.

La relación prohibida se consumó en una noche de tormenta. La culpa devoró a Elena al instante, pero el terror a ser descubierta y la sensación de estar atrapada por el poder de don Fernando eran aún mayores.

La comunidad, ajena a la verdad, comenzó a tejer rumores. Notaban que Elena se había vuelto retraída, sus ojos hundidos. La vieja cocinera, doña Remedios, murmuró que el patrón miraba a la señora Elena “como el lobo mira al cordero”.

Fue entonces cuando doña Isabel, una tía lejana de Carlos, llegó de visita. Mujer de inteligencia aguda y una intuición formidable, no se conformaba con las apariencias. Desde el momento en que puso un pie en la mansión, notó la extraña dinámica: la forma en que don Fernando miraba a Elena, y cómo ella evitaba su mirada con temor. Una tarde, en la biblioteca, doña Isabel encontró un pañuelo de seda con las iniciales de Elena, escondido en un libro de poemas de amor que don Fernando solía leer. Su instinto le dijo que algo oscuro y pecaminoso estaba sucediendo.

La presencia de doña Isabel actuó como un catalizador. Don Fernando se volvió más posesivo y controlador con Elena, quien, asfixiada por la culpa y el miedo, intentó poner fin a la relación. Él la silenció con amenazas veladas sobre el escándalo y la ruina social.

Un día, llegó una carta de Carlos anunciando su regreso inminente. La noticia sumió a Elena en un pánico gélido. Don Fernando, en cambio, reaccionó con una calma inquietante, asegurándole que él se encargaría de todo.

Doña Isabel intensificó su discreta investigación. Ganándose la confianza de doña Remedios, la cocinera le confirmó sus temores con una metáfora: “La señora Elena es como una flor delicada en un jardín sin jardinero, marchitándose día a día”. Una noche, doña Isabel escuchó ruidos en el estudio de don Fernando. Se acercó sigilosamente y, a través de la rendija de la puerta, vio a Elena salir del estudio de su suegro, con el cabello desordenado y los ojos hinchados de terror y desesperación. La confirmación brutal de sus peores temores la dejó sin aliento.

El regreso de Carlos a Veracruz fue el detonante que hizo estallar la tragedia.

Carlos Alcázar llegó en un vapor al atardecer. En el muelle, don Fernando lo esperaba con un abrazo paternal, mientras Elena permanecía a su lado, pálida como un fantasma, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Doña Isabel observaba la escena con el corazón encogido, sabiendo que la fachada de familia perfecta ocultaba un abismo.

Esa noche, la mansión celebró una cena de bienvenida. Don Fernando fue el anfitrión perfecto, hablando de negocios y del futuro del emporio. Carlos, feliz de estar en casa, no percibió la corriente subterránea de terror que emanaba de su esposa. Solo doña Isabel notó cómo Elena apenas probaba bocado y cómo su mano temblaba al sostener la copa de vino.

Más tarde, mientras la casa se sumía en el silencio, doña Isabel no podía dormir. Un presentimiento horrible la mantenía despierta.

A la mañana siguiente, el sol de Veracruz entró implacable por las ventanas, pero Elena no bajó a desayunar. Carlos, pensando que descansaba, no se preocupó. Pero al mediodía, doña Isabel, incapaz de soportar más la angustia, subió a la alcoba de Elena.

La encontró tendida en su cama, vestida con su camisón blanco. Estaba inmóvil, con la piel fría y los ojos cerrados, como si durmiera. Pero no respiraba. A su lado, en la mesita de noche, había un pequeño frasco de láudano, vacío, y una copa de agua.

El médico de la familia, un hombre leal a don Fernando, declaró que la joven señora, de constitución frágil y nerviosa, no había soportado la emoción del regreso de su esposo y había sufrido un colapso fatal. La versión oficial fue una falla del corazón.

En el funeral, don Fernando Alcázar se mostró como un patriarca devastado, sosteniendo a su hijo Carlos, que lloraba desconsoladamente sobre el ataúd de su esposa. La sociedad veracruzana lamentó la trágica pérdida de una joven tan virtuosa.

Solo doña Isabel sabía la verdad. Mientras observaba a don Fernando recibir las condolencias, vio en sus ojos gélidos no el dolor de la pérdida, sino el frío alivio del control recuperado. Comprendió que el “veneno lento” no había sido solo la manipulación, sino una solución final y silenciosa. Elena no había huido; la habían silenciado para siempre para proteger el honor de la familia Alcázar.

Pocos días después, doña Isabel abandonó Veracruz, llevándose consigo un secreto que nunca podría probar. La mansión Alcázar recuperó su silencio opulento, sus gruesos muros guardando la verdad de la tragedia. El horror se disolvió en el aire salino, convirtiéndose en nada más que un lamento ahogado del mar, un susurro perdido en la memoria de la ciudad.

News

EL MILLONARIO QUE COMPRÓ A CINCO HERMANAS ESCLAVAS Y LAS OBLIGÓ A VIVIR JUNTAS EN SU MANSIÓN

Áurea: La Jaula de Cinco Almas El aire dentro del vehículo de transporte blindado olía a ozono y a metal…

(San Luis Potosí, 1975) La HORRIBLE verdad detrás del matrimonio que ocultaba un pecado

El Secreto de los Alcántara I. La Jaula Dorada El polvo ocre de Villahermosa se levantaba con cada ráfaga de…

El padre que asesinó al novio porque quería embarazar él mismo a la novia

La Semilla del Monstruo La primera vez que Nadia vio a Esteban sentado en la sala de su casa, con…

(Nayarit, 1994) La MACABRA historia que un pueblo intentó borrar

El Pacto de las Piedras: La Tragedia de San Judas del Monte Las piedras antiguas de San Judas del Monte…

La esclava Maribela llevó un remedio a la doña — y descubrió quién intentaba envenenarla

Sombras en el Valle Morado: El Juramento de la Curandera Capítulo I: El Peso del Trapiche El aire en la…

La viuda aceptó sobras de su patrona para sus hijos — pero al morder el pan hallaron algo

El Pan de la Justicia La viuda se arrodilló en el barro al sentir el peso de la humillación aplastar…

End of content

No more pages to load