En el año de 1901, cuando el eco del porfirismo aún retumbaba en los caminos empedrados del Bajío, existía una ruta poco transitada que conectaba León con los pueblos menores del norte guanajuatense. Esa ruta, polvorienta y ladeada de mezquites retorcidos, albergaba una construcción de tejas agrietadas y muros de adobe amarillento: La Posada Montoya.

Era una casa antigua heredada por dos hermanas tras la repentina muerte de sus padres en circunstancias que, aunque atribuidas a la fiebre, nunca fueron del todo claras. Inés, la mayor, poseía una mirada severa y una voz que rara vez se alzaba más allá del susurro. Carmela, más joven por apenas un año, se movía con la delicadeza de una sombra siempre presente, pero nunca del todo notada. Ambas vivían solas, sin criados ni parientes conocidos.

La posada ofrecía descanso a viajeros errantes, vendedores ambulantes y forasteros. Era modesta, pero ganaba fama por la calidez de sus sopas y la pulcritud de sus habitaciones. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a circular rumores tenues sobre hombres que nunca llegaban a su destino, cartas que jamás encontraban respuesta y familias que enviaban telegramas infructuosos.

La autoridad local, más ocupada en sofocar brotes de rebeldía, no dio importancia al principio, atribuyendo todo a bandidos o caminos inciertos. Pero algunos comerciantes hablaban de una sensación extraña al hospedarse allí: una calma excesiva, una quietud que no era de paz, sino de expectación, y una insistente sensación de ser observado incluso al dormir.

Los registros de la época son escasos. Una carta enviada por un tal Aurelio Ramírez, telegrafista, narra su breve estadía. “La hospitalidad fue genuina”, escribió, “y sin embargo, en la noche desperté con la clara impresión de que alguien me había tocado el rostro. No hallé a nadie, pero encontré bajo mi cama un pequeño medallón con una inscripción ilegible. Al entregarlo a la señora Inés, ella me miró largo rato antes de sonreír apenas y decir: ‘Es mejor que no lo conserve, joven’”. Nadie supo de Aurelio después de esa carta. Fue el primero de los nombres documentados; el primero de más de ochenta viajeros solitarios que desaparecerían tras cruzar ese umbral.

Inés y Carmela Montoya no eran hermosas según los cánones de la época. Eran dueñas de un atractivo sutil, como una melodía antigua que uno no logra recordar, pero tampoco olvidar. Algunos viajeros mencionaban la intensidad con la que Inés sostenía la mirada; otros hablaban de la voz de Carmela, suave y pausada, que parecía arrullar. Ambas sabían escuchar, ofreciendo un tipo de atención que muchos confundían con afecto, convencidos de haber encontrado un refugio no solo del camino, sino de su propia soledad.

Fue así como empezaron a surgir historias inquietantes: un vendedor de sal invitado por Carmela a quedarse una noche más sin razón; un exmilitar que despertó con marcas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza; un sacerdote de paso que soñó con un cuarto subterráneo lleno de cruces invertidas. Ninguno de ellos fue visto nuevamente.

En la parroquia de San Nicolás, el padre Obregón escribió en su diario: “Hay algo en esas mujeres que perturba el alma. No blasfeman, no provocan… pero uno no puede evitar sentirse drenado tras conversar con ellas, como si su presencia le robara a uno alguna parte esencial”.

Los lugareños sabían que algo no andaba bien. Las cocineras del mercado recordaban cómo Carmela pedía hierbas poco comunes: beleño negro, raíz de mandrágora y flores de datura, ingredientes que las curanderas viejas solo usaban para conjuros de adormecimiento o control mental. Un muchacho del pueblo aseguró haberlas visto caminando descalzas por el campo en plena madrugada, sus vestidos blancos mojados por el rocío, sus ojos cerrados. Cuando fue llevado a la alcaldía para dar testimonio, no supo explicar cómo había llegado allí, ni por qué tenía la lengua hinchada.

No se trataba de asesinatos evidentes, sino de un lento desvanecimiento, una forma de borrar sin ruido, una seducción que no prometía placer, sino olvido.

En abril de 1901, la desaparición de Tomás Almaraz, un joven telegrafista, provocó por primera vez un movimiento oficial. Su madre, una mujer obstinada, obligó a la prefectura a enviar dos agentes: Julián Castañeda y Federico Orozco.

Las hermanas no se mostraron alarmadas. Ofrecieron té, respondieron preguntas y mostraron registros de huéspedes impecables. Pero Castañeda, menos impresionable, decidió revisar el terreno. Insistió en inspeccionar el sótano. Fue ahí donde encontró una trampilla de madera bajo un tapete polvoriento, que daba a un pasadizo angosto y húmedo.

Bajaron con faroles. Lo que hallaron fue alarmante: objetos personales acumulados, ropa rasgada, documentos parcialmente quemados y al menos tres billeteras con nombres que coincidían con personas desaparecidas.

Las hermanas fueron llevadas a León para ser interrogadas. Pero algo se quebró en el proceso. Los informes oficiales desaparecieron. Los testigos se retractaron o guardaron silencio. El juez asignado, don Eladio Márquez, sufrió un colapso nervioso y fue internado en un sanatorio, sus últimas declaraciones hablaban de “sueños en los que el suelo respiraba”.

La posada fue clausurada de manera simbólica, pero nadie se atrevió a poner un candado real. Las hermanas fueron liberadas por falta de pruebas. Carmela, al salir, susurró algo al oído de un reportero, Emilio Bertis, quien abandonó su oficio días después y nunca volvió a escribir una línea.

No hubo juicio ni condena. Y cuando las autoridades intentaron capturarlas formalmente tras la clausura, descubrieron que ambas habían desaparecido sin dejar rastro. Era como si se hubieran disuelto en el aire.

Pasaron más de 40 años. La posada quedó abandonada, cubierta por maleza. En 1946, durante un proyecto de expansión rural, se decidió demolerla. Los obreros llegaron una mañana de marzo. Al tercer día, uno de ellos, Octavio, se negó a continuar tras descubrir una pared hueca detrás de la chimenea.

Al derribarla, reveló un cuarto angosto sin ventanas. Allí encontraron estantes con frascos sellados conteniendo fragmentos orgánicos, retratos con los rostros raspados y una colección de medallones idénticos al descrito por Aurelio Ramírez.

Lo más perturbador fue hallado bajo el piso de una habitación trasera: una fosa sellada con cemento artesanal. Al romperla, emergieron restos humanos mezclados con huesos de animales, envueltos en telas bordadas con símbolos que nadie pudo traducir. Entre ellos, una caja de madera contenía mechones de cabello y uñas.

Los registros del hallazgo nunca se publicaron. Un informe extraoficial mencionaba la posibilidad de prácticas rituales, una “técnica de contención del alma”. Los trabajadores abandonaron el proyecto, los planos fueron modificados y el terreno fue tapeado. El suelo había hablado, no con gritos, sino con una persistencia que ni el concreto ni las décadas pudieron silenciar.

Con el tiempo, la historia se desdibujó. Años más tarde, un exfuncionario confesó que los registros civiles de Inés y Carmela habían sido suprimidos; no existía acta bautismal clara. En los años 60, un escritor afirmó haber encontrado a una anciana en un hospicio de Guadalajara que decía ser Carmela. Le habló de “un tiempo en el que la muerte era un huésped frecuente” y de una casa donde “el silencio se alimentaba de los que no sabían mirar hacia adentro”. Días después, la mujer fue encontrada sin vida, con la boca llena de tierra.

Los campesinos de la región aún afirman haber visto a dos mujeres de blanco caminando entre los mezquites. Un médium que visitó la zona en los 80 aseguró que allí no habitaban espíritus atrapados, sino “inteligencias conscientes” que elegían manifestarse solo ante quienes portaran cierta fragilidad interior. “No buscan ser vistas”, concluyó, “buscan seguir viendo”.

Nadie volvió a habitar la posada. Los viejos del lugar aún aconsejan evitar la ruta al atardecer y jamás aceptar una invitación de mujeres que ofrecen té sin haberlo pedido. Porque no se trataba de asesinas comunes, ni de brujas, ni de locas. Las hermanas Montoya no fueron capturadas porque no podían ser contenidas, y no murieron porque, quizás, en realidad nunca estuvieron vivas como nosotros entendemos la vida.

News

Una inocente madre scatto y figlie, pero dettagli su mani raccontano otro

La Máscara de la Perfección: El Secreto de la Familia Marino Detente un momento. Mira esta fotografía. A primera vista,…

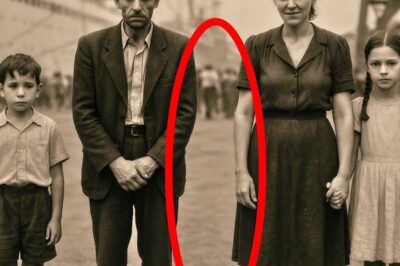

Era sólo una foto familiar de 1948 en el puerto de Santos, hasta que te diste cuenta de quién faltaba…

El Silencio del Espacio Vacío ¿Podrías seguir adelante sabendo que un solo documento tiene el poder de destruir a toda…

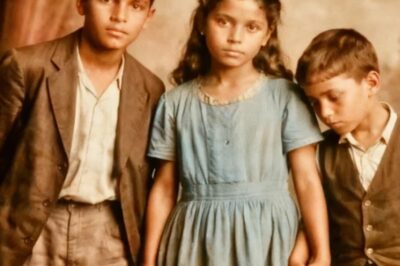

Tres hermanos posan en esta fotografía de 1912… y ninguno de ellos dijo la verdad durante 50 años…

El Pacto del Silencio: El Secreto de la Caja de Costura La historia comienza por el final, o tal vez,…

La Macabra Historia de Don Ernesto — Entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró

La Sombra de San Miguel: La Doble Vida de Magdalena Valenzuela El viento de octubre arrastraba polvo y hojas secas…

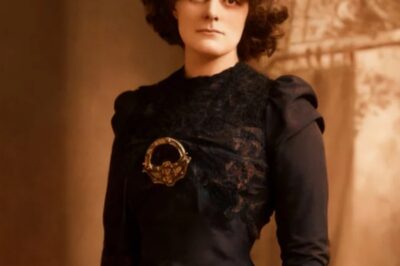

1897: Esta FOTO Oculta el Horror – La Madre que QUEMÓ VIVA a su Hija | Historia Real

La Sombra de los Mendizábal En las polvorientas y calurosas calles de Sevilla, durante los últimos días de la primavera…

Las hermanas Sosa fueron encontradas en 1963; nadie creyó su confesión.

El Regreso de las Niñas de Piedra Regresaron después de once años, pero cuando finalmente hablaron, cuando contaron lo que…

End of content

No more pages to load