Capítulo I: El ritual del crepúsculo

Doña Elena vivía en el segundo piso de un edificio viejo en un barrio popular de la ciudad. Su vida se sostenía sobre una pensión mínima, un hilo delgado de ingresos que apenas cubría lo esencial. A pesar de esto, su existencia no se medía por la escasez, sino por la abundancia de su espíritu.

Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a caer y a teñir las fachadas del barrio con tonos dorados, se escuchaba el tintineo inconfundible de cucharas contra los platos de peltre. Era la señal. Era doña Elena, mi vecina, saliendo a su balcón con una bandeja de metal cargada.

—¡Niños! ¡A comer! —gritaba con esa voz rasposa pero alegre que todos conocíamos, y la calle se vaciaba instantáneamente. Dejábamos la pelota, las bicicletas, los juegos, y corríamos hacia el segundo piso como si ella fuera el faro de nuestra jornada.

Yo fui el primer niño en recibir su comida. Tenía solo siete años y mi madre trabajaba turnos dobles limpiando casas en el centro, llegando a casa casi de madrugada. Una tarde, doña Elena me vio sentado en el bordillo, con la panza rugiendo, observando a los otros niños con un hambre que me avergonzaba. Bajó con un plato hondo de guiso, espeso y aromático.

—Toma, hijo. Está calentito todavía.

—Gracias, doña —le dije, apenas capaz de mirarla a los ojos. Sentía la vergüenza de quien recibe sin tener para devolver el favor.

Ella no me preguntó nada. Simplemente se sentó a mi lado en el escalón de la entrada, me acarició la cabeza con ternura y me habló con la sencillez de una verdad.

—No me agradezcas. A mí me gusta cocinar, pero sola no tiene gracia. Cuando comparto, es como si todos comieran en mi mesa, como en los viejos tiempos.

Desde ese día, su ritual se convirtió en la columna vertebral de nuestro barrio.

Capítulo II: La economía de la dignidad

Los años pasaron, pero el ritual de la olla abollada de doña Elena no cambió. Todos sabíamos que su pensión apenas le alcanzaba para lo básico. La habíamos visto en el mercado, regateando por cada tomate, buscando las verduras que ya estaban un poco pasadas porque costaban menos, comprando los huesos con carne para el caldo en lugar de cortes más caros. Ella era la maestra de la economía de la dignidad, estirando cada peso con una sabiduría que asombraba.

Un día, con la curiosidad y la osadía de mis once años, me atreví a preguntarle, mientras le ayudaba a pelar papas en su cocina diminuta.

—Doña Elena, ¿por qué sigue cocinando para nosotros si usted misma tiene tan poco?

Ella se quedó callada un momento. Su mano, marcada por el tiempo, revolvía su olla gigante de metal, el utensilio más importante de su casa. Luego me miró con esos ojos claros que parecían atravesarte y conocer tu alma.

—Mira, m’hijo —me dijo—, cuando mi esposo murió y mis hijos se fueron a la capital, pensé que me iba a secar por dentro. La casa se sentía como un cementerio. El silencio era un veneno.

Limpió una lágrima con el dorso de la mano, sin dejar de remover el guiso.

—Pero entonces vi a ustedes jugando allá abajo, y me acordé de cuando mis hijos corrían igual, sucios y hambrientos, esperando la cena. Y me puse a cocinar. Fue la única manera que encontré de llenar el silencio.

Me explicó su secreto con una humildad demoledora:

—No me sobra, es verdad. A veces tengo que estirar el arroz con más agua, o el guiso con más papa. Pero cuando bajo y veo sus caritas, cuando me dicen “qué rico, doña”, cuando se pelean por quién raspa la olla… eso no tiene precio. Compartir me hace sentir viva. Me recuerda que todavía sirvo para algo, que todavía soy necesaria.

Su olla no contenía solo comida; contenía la memoria de su vida, la esperanza de sus hijos ausentes y la certeza de que el amor es el ingrediente que nunca se agota.

Capítulo III: El retorno de la semilla

Crecí bajo la sombra de doña Elena y el aroma de su guiso. Sus “hijos de la calle”, como ella nos llamaba, la protegíamos con celo. Si alguien intentaba hacerle un mal chiste o robar algo de su balcón, éramos un ejército invisible de jóvenes dispuestos a defender a nuestra benefactora.

Años después, la vida me sonrió. Conseguí una beca para la universidad, pero decidí seguir viviendo en el barrio. No quería dejar a mi madre ni, sobre todo, a doña Elena.

Ahora tengo veintidós años. Cada tarde, cuando vuelvo de clases y el sol empieza a caer, no espero a que me llame. Paso directamente por su apartamento, y esta vez, mi bandeja no está vacía. A veces le llevo un kilo de arroz, unas verduras frescas o un buen trozo de carne del mercado.

—No tenías que molestarte, m’hijo —me dice siempre, con un reproche suave.

—No es molestia, doña —le respondo, depositando las bolsas en la mesa—, es para la olla grande.

Ella sonríe, y me da un beso en la frente, con ese gesto de abuela que calienta el alma, como si todavía fuera ese niño de siete años con la panza rugiendo. Y sé que ella entiende que ese arroz no es un pago, sino una extensión de su propia filosofía.

Capítulo IV: La herencia de la olla

La pensión de doña Elena, por mucho que ella estirara el dinero, se hizo más difícil de sostener. Su salud se resentía y el ritual de la tarde se hacía más pesado. Los niños del barrio, ya no tan niños, nos organizamos. Sin que ella lo supiera, las bolsas de arroz, frijoles y carne llegaban misteriosamente a su puerta. Su olla, aunque ya no la llenaba con sus propios escasos recursos, nunca estuvo vacía.

Un día de invierno, hace unos meses, doña Elena no salió al balcón. El silencio de la tarde se sintió como un grito. Los cuchicheos y el miedo se apoderaron del barrio. Subí a su apartamento y, con la ayuda de un vecino, abrimos la puerta.

Doña Elena estaba en su sillón, dormida profundamente, con una sonrisa en el rostro. Había partido en paz.

En su mesa, encontramos una pequeña nota, dirigida a “Los hijos del guiso”. Decía: “La olla es para ustedes. No dejen que el barrio se enfríe. No dejen que la vida se seque. Y recuerden: siempre hay que estirar el arroz, pero nunca el amor. Con cariño, su doña Elena”.

El funeral fue tan silencioso y respetuoso como ella. Pero el verdadero homenaje llegó a la tarde siguiente.

Los “niños del guiso”, ahora adultos, nos reunimos en la casa de doña Elena. Yo tomé su olla abollada, su bien más preciado, y cocinamos con las provisiones que ella había dejado. Esa tarde, fui yo quien salió al balcón.

—¡Niños! ¡A comer! —grité, y los nuevos pequeños del barrio corrieron hacia el segundo piso, con la misma expectación que tuvimos nosotros.

Epílogo: La pobreza y el dar

Hoy, la olla abollada está en mi cocina. No estoy en el segundo piso, pero me he quedado con su apartamento. No tengo la gracia de doña Elena al regatear, pero mi sueldo universitario alcanza para llenar la olla. Y cada tarde, el tintineo de las cucharas vuelve a sonar en el barrio.

Porque eso aprendí de doña Elena, la mujer de la pensión mínima: que la pobreza no está en lo que tienes, sino en lo que no puedes dar. Y ella, con su olla abollada, nos dio lo más grande: nos enseñó que compartir es la forma más hermosa y humana de seguir vivos, de llenar el silencio y de mantener encendida la llama de la comunidad.

Y mientras revuelvo el guiso, a veces, siento que ella se sienta a mi lado en el escalón y me acaricia la cabeza, asegurándome que el guiso de la vida, cuando se comparte, siempre sabe mejor.

News

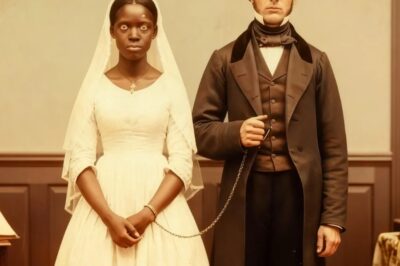

(1895) Entregaron a sus hijos para saldar deudas… y el destino que les dieron fue peor que la muerte

Las Cadenas de Azúcar: La Fuga de San Bartolo Prólogo: El Archivo del Olvido En los pliegues más oscuros de…

La esclava virgen fue obligada a casarse con el hijo de su amo… PERO envenenó a toda la familia

La Cosecha de la Ira: El Secreto de la Plantación Hammond Capítulo I: La Fachada de Mármol En el verano…

(1854, Géorgie) – Le Fils Esclave qui Revint Venger sa Mère Blanche

El Eco de la Sangre Dorada Voy a contarles la historia de un hombre cuyo nombre fue borrado de los…

1869, Campinas – ¡El Barón del Café se enamoró de la joven esclava! Pero la Baronesa lo descubrió…

Las Cenizas del Silencio: El Secreto de Santa Cecília Campinas, Imperio del Brasil — 1869 Cuando encontraron al Barón Francisco…

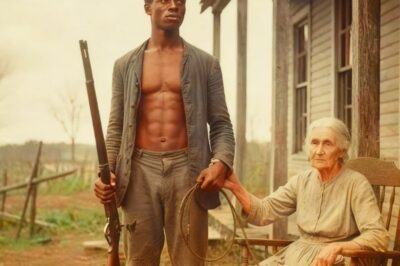

El granjero dejó a un esclavo herido en el bosque… Ella se arrastró hasta el lugar que él más temía.

La Última Siembra de Tomásia La sangre dejaba un rastro carmesí inconfundible sobre la tierra seca y agrietada, una marca…

“Seré tu esposa”, dijo el COMANDANTE al esclavo de Vassouras, lo que sucedió después fue impactante….

El Juramento de Vassouras: Amor y Libertad Prólogo: El Hallazgo (1858) Era el año 1858, y el aire en Vassouras,…

End of content

No more pages to load