El Precio de la Libertad en Montclair

El sonido rítmico y constante del molino de azúcar, el corazón palpitante de la Hacienda Montclair, solía ser una melodía tranquilizadora para Henry de Rochefort. Aquel estruendo mecánico era la música de la riqueza, del orden establecido y de una dominación incuestionable sobre la tierra y los hombres. Sin embargo, en aquel año de 1792, donde el calor del Caribe parecía pesar sobre los hombros más que nunca, aquel ruido resonaba en los oídos de Henry de una manera muy distinta: era el tic-tac frenético de un reloj cuyo tiempo estaba a punto de agotarse.

Henry, el gran plantador, permanecía de pie en la veranda de la casa grande. La madera oscura de la balaustrada ardía bajo sus dedos, calentada por un sol implacable. El sudor perlaba su nuca, y no era solo a causa del astro rey que comenzaba a declinar en el horizonte; era el miedo. Sus ojos escrutaban ansiosamente el camino sinuoso que conducía a las dependencias más aisladas de la hacienda, allá donde el olor acre de la melaza y el zumbido incesante de los insectos se mezclaban con una angustia que él ya no lograba contener.

Durante casi una década, Henry había vivido haciendo malabarismos sobre un precario equilibrio. Ante la sociedad, era el respetado esposo de Élise de Rochefort, una ama de casa fría, impecable y calculadora, y el padre de sus hijos legítimos. Pero en las sombras, Henry era el protector y amante de Adèle, una mujer a la que había instalado en una pequeña cabaña excéntrica, lejos de la vigilancia de Élise, bajo el pretexto oficial de ser una empleada responsable de la gestión de hierbas medicinales.

Aquella cabaña había sido su refugio, su secreto más precioso, pero también su vulnerabilidad definitiva. Y ahora, esa vulnerabilidad se estaba desmoronando. Hacía seis meses, la tos de Adèle se había transformado en algo más siniestro que un simple resfriado de las islas. La enfermedad, insidiosa e implacable, había echado raíces profundas, consumiéndola a vista de todos. Ya no era una cuestión de semanas, sino de días, tal vez de horas. La muerte inminente de Adèle no solo significaba un duelo desgarrador para Henry; amenazaba con destapar el secreto que tan meticulosamente había disimulado. No se trataba solo de la existencia de una amante —algo desgraciadamente común y tolerado en las colonias—, sino de los detalles devastadores de su vida en común. Detalles que, de salir a la luz, harían colapsar su posición social y financiera.

Mientras Henry se pellizcaba el puente de la nariz, intentando disipar una migraña naciente, una silueta apareció a lo lejos, corriendo desesperadamente. Era Jean-Louis, el joven doméstico a quien Henry había encargado velar por Adèle. El muchacho corría con el rostro lívido, sin tomarse siquiera el tiempo de limpiarse el barro de los campos de caña de sus botas.

—Monsieur de Rochefort —jadeó Jean-Louis, inclinándose torpemente al llegar al pie de las escaleras.

Henry no esperó a que el sirviente recuperara el aliento. Su voz fue baja, cortante, controlada por un esfuerzo sobrehumano para no gritar.

—¿Qué ocurre? Dímelo rápido.

—Ella… ha tenido un acceso más fuerte que los otros. El médico está allí, pero dice que ya no puede hacer nada más que aliviarla. Ella ha pedido verlo, Monsieur. Ahora.

La palabra “ahora” resonó como un disparo de fusil en la quietud de la tarde. Si Adèle moría en soledad, el secreto seguiría siendo manejable. Pero si moría tras haber revelado algo, en presencia de testigos, aunque fueran simples sirvientes, la onda de choque sería inevitable.

Henry hizo ademán de bajar los escalones de cuatro en cuatro, impulsado por la urgencia, cuando una voz glacial se elevó a sus espaldas. Era una voz que recordaba el tintineo claro e implacable del cristal fino.

—¿A dónde va con tanta urgencia, Henry? Las cuentas de la cosecha pueden esperar hasta después de la cena.

Henry se congeló. Era Élise. Había aparecido sin hacer ruido, como solía hacerlo, envuelta en esa atmósfera de retención y corrección puritana que la caracterizaba. Llevaba el brillo duro de la riqueza de la caña de azúcar en sus joyas, y sus ojos, agudos como halcones, jamás dejaban de notar el más mínimo desvío en la conducta de su marido.

Henry se forzó a esbozar una sonrisa tensa, girándose lentamente.

—¡Ah, Élise! No, no es la cosecha. Es la pequeña Adèle, la que se ocupa del jardín de plantas medicinales. ¿La recuerdas? Está gravemente enferma. Debo verificar que tenga todos los cuidados necesarios. La buena reputación de la Hacienda Montclair exige que seamos caritativos con nuestros trabajadores.

Élise entrecerró ligeramente los ojos, un movimiento tan sutil que habría pasado desapercibido para cualquiera que no la conociera íntimamente. Ella sabía que Adèle existía. Sabía que Henry pasaba más tiempo del necesario “verificando las hierbas”. Pero aceptaba la fachada social. Mientras Adèle permaneciera en su lugar, discreta y sin impacto en su herencia o estatus, Élise toleraba la indignidad.

—La caridad es loable, querido —dijo ella con un tono que no admitía réplica—, pero asegúrese de regresar antes del crepúsculo. Los De Saint-Aignan cenan con nosotros esta noche y no toleraré que nuestra mesa esté en desorden por su ausencia.

Su tono no era una petición; era un edicto real. Henry asintió, sintiendo que su garganta se cerraba.

—Regresaré inmediatamente.

Hizo una señal a Jean-Louis para que lo precediera y juntos se internaron en el camino de tierra, dejando atrás la inmaculada casa grande. Cuanto más se alejaban, más pesada se volvía la atmósfera. El ruido del molino se atenuaba, reemplazado por el silencio angustiante del bosque denso que rodeaba las pequeñas viviendas de los trabajadores. Henry sentía el pánico acumularse en su pecho. No era la muerte de Adèle en sí misma lo que más le aterrorizaba en ese instante, sino lo que ella podría decir en sus últimos momentos. Recordaba una conversación de hacía años, donde Adèle, por amor y cierta ingenuidad, había redactado un documento para asegurar que la verdad de su vida no fuera olvidada. En aquel entonces, Henry se había reído. Hoy, ese pensamiento le provocaba sudores fríos.

Llegaron frente a la pequeña cabaña de madera. El aire allí estaba estancado, cargado del olor acre de remedios naturales y de agotamiento humano. El médico local, un hombre rudo y práctico, salía ya, sacudiendo la cabeza con fatalismo.

—Monsieur de Rochefort —dijo el médico con voz grave—. Ella se va. Le queda poco tiempo, pero está consciente y lo espera.

Henry entró. La luz del día se filtraba débilmente por una pequeña ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Adèle estaba recostada en un catre sencillo; sus rasgos estaban tirados, la piel pegada a los huesos, pero sus ojos brillaban con una lucidez feroz que contrastaba con la debilidad de su cuerpo. Él cayó de rodillas junto a ella, el peso de sus mentiras y de su doble vida aplastándolo.

—Adèle, mi amor… —murmuró, incapaz de encontrar otras palabras.

Ella levantó una mano fina y huesuda para tocar su mejilla. Su voz no era más que un susurro ronco, pero cada palabra portaba el peso de una verdad largamente sofocada.

—Henry, siempre supe que este día llegaría. Usted ha ocultado todo para proteger su nombre, pero ahora… ahora hay algo más. Debo decírselo antes de que sea demasiado tarde.

Henry sintió que su sangre se helaba. ¿Qué podía ser más grave que su relación ilícita?

Adèle tomó una inspiración dolorosa.

—No es la relación lo que lo arruinará, Henry. Es lo que hicimos para guardarla en secreto. El jardín, las hierbas, no eran más que una fachada. Y el niño… el niño que usted forzó a desaparecer hace siete años… —Tosió violentamente, dejando un rastro de sangre en su mentón—. Ese niño nunca se fue. Está aquí, en Montclair. Yo lo he protegido a toda costa.

El mundo de Henry se derrumbó. El niño que él creía haber enviado a Francia, cuyo silencio y alejamiento había pagado a precio de oro para preservar su reputación, había estado todo el tiempo en la Hacienda Montclair. Vivía bajo el mismo cielo, tal vez a pocos metros de su esposa Élise. Ese hijo ilegítimo era la bomba de relojería que Adèle había escondido.

—¿Dónde está? —logró articular Henry, con la voz quebrada por el horror.

Adèle sonrió débilmente, una mezcla de desafío final y alivio.

—Está a salvo, pero debe prometerme que cuidará de él. Que asumirá, por fin, su responsabilidad. —Ella cerró los ojos, y la fuerza de su mano sobre la de él se desvaneció—. Prométalo…

Henry comprendió en ese instante que acababa de heredar un secreto más peligroso que cualquier otro. Su amante moribunda, en un último acto de protección y rebelión, le había legado un escándalo viviente. Adèle exhaló su último aliento, y el silencio en la pequeña pieza se volvió ensordecedor. No había tiempo para el duelo. El cadáver de su amada era ahora, cruelmente, un detalle logístico. La urgencia era el niño.

Salió de la cabaña con la mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Debía encontrar al niño antes de que los rumores llegaran a la casa grande. Necesitaba un aliado. Su elección recayó sobre Michel, un joven de la servidumbre conocido por su reserva y observación aguda, a quien Adèle siempre había tratado con dulzura.

Henry encontró a Michel en la penumbra del almacén de herramientas.

—Michel —dijo Henry con urgencia—, necesito saber algo que solo Adèle conocía. El niño. ¿Dónde está el niño?

Michel lo miró con una mezcla de cautela y desprecio contenido. Henry intentó sobornarlo con un saco de monedas de oro, pero el joven no extendió la mano.

—El oro no compra la paz, Monsieur —dijo Michel—. Adèle no quería que ese niño creciera lejos de todo lo que conocía. Ella quería que estuviera seguro.

Henry, desesperado, tuvo que bajar sus defensas.

—Mírame, Michel. Si Élise descubre a este niño, no solo me arruinará a mí. El niño no tendrá ninguna protección. Será destruido. Necesito saber dónde está para salvarlo.

Michel evaluó la sinceridad en el miedo del plantador. Finalmente, asintió.

—Tengo una condición. Usted lo mueve, pero no lo abandona. Debe garantizarle un futuro seguro.

—Lo juro —respondió Henry.

—Está cerca de la herrería, en una pequeña cabaña aislada con los jóvenes aprendices. Lo llaman simplemente Julien. Tiene siete años.

La verdad golpeó a Henry. Su hijo trabajaba como aprendiz a unos cientos de metros de su vida conyugal. Guiado por Michel, Henry fue hacia la herrería. Vio al niño de lejos, jugando con un trozo de madera. Julien tenía los ojos marrones de Adèle, pero la forma de la mandíbula era innegablemente la de un Rochefort. Al acercarse, el niño lo miró con curiosidad y desconfianza.

—¿Quién es usted? —preguntó Julien con voz suave.

Henry sintió un nudo en la garganta. No podía decir “soy tu padre”.

—Soy Henry. He venido para llevarte a un lugar seguro.

Con la ayuda de Michel, trasladaron a Julien a la enfermería, bajo el cuidado de la Tía Cécile, una anciana ciega pero leal, que mantenía la ficción de que el niño sufría una fiebre contagiosa para mantener alejados a los curiosos.

Pero la seguridad era una ilusión pasajera. En los días siguientes, la vida de Henry se convirtió en una mascarada agotadora. Élise, con su instinto depredador, percibía algo. Un día, detuvo a Henry en el pasillo.

—Ha estado pasando mucho tiempo en la enfermería, Henry. Tía Cécile es competente. A menos que haya algo más grave ocurriendo allí.

Henry intentó mantener la calma, alegando problemas logísticos, pero sabía que Élise no estaba convencida. Esa misma noche, Michel lo buscó con el rostro grave.

—Monsieur, Madame Élise ha ordenado un inventario completo de la enfermería. Quiere nombres, raciones de comida y antigüedades. Quiere saber quién es ese “sobrino” enfermo y de dónde viene.

Era el jaque mate administrativo. Los registros probarían que Julien no tenía familia en la plantación. Henry sabía que no quedaba margen de maniobra.

—Debemos moverlo antes del amanecer —decretó Henry, mirando las estrellas—. Prepara la barca más pequeña. Si debe estar escondido, lo estará lejos de esta tierra maldita.

La decisión estaba tomada. No podía simplemente esconder al niño; tenía que irse con él. Quedarse significaba la destrucción de Julien y una vida de mentiras insostenibles.

Antes de que el sol despuntara, en la hora gris donde las sombras se alargan, Henry y Michel llevaron a Julien hacia los manglares, donde el fango se encontraba con el mar. El niño, envuelto en una manta, estaba silencioso. La pequeña barca de pesca se mecía en las aguas turbias.

Justo cuando Henry colocaba a Julien en la embarcación, el crujido de conchas rotas bajo unos pasos los paralizó.

Una figura se recortaba contra la penumbra. Era Élise. No llevaba ropa de dormir, sino un vestido de viaje oscuro, como si hubiera estado esperando este momento. En su mano, sostenía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero: el diario de Adèle.

—¿A dónde cree que va, Henry? —preguntó ella, su voz fría como el acero.

Henry se giró, protegiendo a Julien con su cuerpo.

—Voy a donde pueda ser un padre, Élise. Lejos de aquí.

Élise dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia y desprecio.

—¿Un padre? Usted es un cobarde. Está tirando nuestro legado, nuestro nombre, todo lo que hemos construido, a la basura. Y todo por el bastardo de una sirvienta.

Ella señaló al niño con asco.

—Ese niño tiene un nombre, Élise. Se llama Julien —respondió Henry, y pronunciar su nombre fue su primer acto de libertad—. Y no estoy tirando nada. Es usted quien ha convertido Montclair en una jaula donde el amor no tiene cabida, solo las cuentas y el estatus. Quédese con todo. La plantación, el prestigio, el azúcar… todo es suyo.

Élise soltó una risa seca y sin alegría.

—No sobrevivirá, Henry. Usted no es nada sin esta tierra.

Henry sonrió, una sonrisa triste pero llena de una determinación nueva.

—Era menos que nada con ella, Élise. Era una mentira. Hoy, soy un hombre.

Se volvió hacia Michel y asintió. Empujaron la barca hacia el agua profunda. Henry subió y tomó el timón. No miró hacia atrás, hacia la gran casa blanca que comenzaba a emerger espectralmente bajo los primeros rayos del sol. Miró hacia el horizonte brumoso, hacia las otras islas, hacia el anonimato y la oportunidad de empezar de nuevo.

Élise se quedó sola en la orilla, con los pies inmovilizados en el límite entre su riqueza y la naturaleza salvaje. Tenía el diario, tenía la plantación, tenía el control absoluto. Pero mientras veía la pequeña embarcación desaparecer en la bruma, comprendió la magnitud de su derrota. Henry había cambiado Montclair por su humanidad. Se había llevado lo único que ella nunca pudo controlar ni poseer: el amor verdadero e incondicional.

En la barca, Julien se durmió, con su pequeña mano aferrada a la camisa de Henry. Por primera vez en años, Henry de Rochefort no era el plantador agobiado por sus secretos. Era simplemente un padre en el mar, navegando hacia un futuro incierto pero honesto, dejando atrás para siempre el veneno de su vida anterior.

News

El capataz pateó al niño negro y lo lanzó al abismo… su propio pie quedó atrapado y cayó.

El Abismo de la Cantera: La Justicia de la Gravedad El pie del capataz Sebastião se elevó en el aire,…

La aterradora historia de la cocinera lionesa: sus platos llevaban una maldición hereditaria

El Banquete de los Pecados: La Herencia de Madeleine Fournier Cuando Madeleine Fournier sirvió a su primer cliente en aquella…

Se Casó en Lugar de su Hermana… y Despertó al Mounstro

La Bestia de Yorkshire A Sofie le ardía la piel bajo el encaje del vestido de novia de su hermana,…

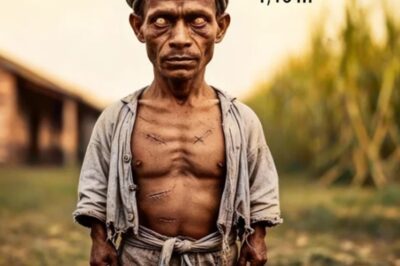

El Hombrecito de México: El Esclavo De 1,19 Metros Cuyo Silencio y Mirada Aterraban a Sus Amos!

La Sombra del Trapiche: La Leyenda del Hombrecito de San Miguel En las vastas extensiones del México colonial, bajo un…

a historia sombría del pobre niño obligado a devorar a su propio perro

La Sombra de Matamoros: Los 47 Días de Celestino México, 1937. La Ciudad de México amanecía bajo una capa de…

La historia macabra de Don Sebastián — enterró viva a su esposa por no quedar embarazada

El Silencio de San Lorenzo I. La Semilla y la Roca El año 1891 caía sobre Durango como una losa…

End of content

No more pages to load