En las vastas llanuras del sur de Tanzania, en el año 1992, vivía Naira, una mujer masái de 24 años. Su belleza era conocida en toda la región, y estaba felizmente casada con Kiserian, un guerrero respetado por su valentía. Tras dos años de matrimonio, la alegría inundó la comunidad cuando Naira quedó embarazada. Las mujeres mayores la bendijeron y Kiserian caminaba con el pecho inflado de orgullo.

Sin embargo, desde el principio, Naira supo que algo era diferente. Su vientre crecía más rápido de lo normal y sentía movimientos intensos, como si dos criaturas lucharan por espacio. Las ancianas que la examinaban intercambiaban miradas preocupadas, temiendo nombrar lo innombrable. Una noche, un sueño terrible la despertó empapada en sudor frío: soñó que daba a luz a dos leones gemelos, y que los aldeanos corrían con lanzas para matarlos.

A la mañana siguiente, buscó en secreto a Mama Sarange, la partera más experimentada de la tribu. Tras un largo examen en una choza privada, la anciana confirmó sus peores temores con voz temblorosa: “Naira, hija mía, hay dos. Dos corazones latiendo”.

El mundo de Naira se detuvo. En la tradición Masái, los gemelos eran una abominación, una maldición que traía desgracias, sequías y enfermedades a toda la tribu. La ley era clara e implacable: los bebés debían ser abandonados en el desierto al nacer, y la madre debía ser exiliada para siempre.

“¿Qué debo hacer?”, susurró Naira con voz rota.

“Entonces solo hay un camino”, respondió Mama Sarange, tomándole las manos. “Debes huir esta misma noche. Vete lejos, a donde nadie conozca nuestras tradiciones. Inventa cualquier historia, pero vete”.

Esa tarde, con el corazón destrozado, Naira mintió a su esposo. “Mi amor”, dijo, “tuve un sueño. Los ancestros me llamaron. Debo ir a las montañas sagradas de Ngorongoro para hacer ofrendas por nuestro hijo”. Aunque Kiserian protestó por lo avanzado de su embarazo, finalmente accedió. Le dio provisiones y la besó con ternura, haciéndole prometer que regresaría pronto.

Mientras se alejaba, Naira se volvió para mirar a Kiserian por última vez. Sabía que no volvería a verlo.

Caminó durante tres días y tres noches, impulsada por un amor feroz por las vidas que crecían dentro de ella. Finalmente, exhausta y con los pies sangrando, encontró refugio en una cueva escondida en las laderas de Ngorongoro, donde había un pequeño manantial.

Dos días después, completamente sola, comenzaron las contracciones. El dolor era insoportable, pero su determinación era más fuerte. Al atardecer, nació el primer bebé, un niño al que limpió con agua del manantial. Veinte minutos después, al borde de la inconsciencia, nació el segundo: una niña. Eran pequeños, pero perfectos. No había nada maldito en ellos. Los llamó Kipendo (Amor) y Tumaini (Esperanza).

Los primeros días fueron una lucha por la supervivencia. Naira, débil y sangrando, cuidaba de sus dos recién nacidos, encontrando raíces comestibles y cazando pequeños animales. Tres semanas después, escuchó pasos. Aterrada, se preparó para luchar, pero quien apareció en la entrada de la cueva no era un guerrero, sino un anciano encorvado vestido con pieles y plumas.

“No tengas miedo, hija de las llanuras”, dijo. “Soy Olonana, el último de los grandes chamanes de las montañas. Los espíritus me hablaron de ti”. Olonana había sido exiliado de su propia tribu por cuestionar las viejas tradiciones.

Cuando Naira le mostró a los bebés, el anciano los examinó y se arrodilló ante ella. “Estos niños no son una maldición”, declaró. “Son un regalo. Tu pueblo está ciego por el miedo. Yo he visto la verdad en mis visiones: uno de estos niños, la niña Tumaini, está destinada a salvar a tu tribu de una calamidad terrible”.

Olonana le ofreció refugio. “No estarás sola”, dijo. “Te enseñaré a sobrevivir”.

Durante los siguientes cinco años, Naira y sus hijos vivieron con el chamán. Olonana le enseñó sobre plantas medicinales y cómo leer la naturaleza. Kipendo creció aventurero y valiente; Tumaini era tranquila, inteligente y poseía una extraña habilidad para sentir cosas que otros no podían.

Cuando los gemelos tenían cinco años, Olonana enfermó gravemente. En su lecho de muerte, llamó a Naira. “Ha llegado mi hora”, dijo débilmente. “Debes llevar a tus hijos de regreso a tu tribu”.

“¡No!”, protestó Naira. “¡Los matarán!”

“Escúchame”, insistió el anciano. “He tenido una visión. Una gran sequía vendrá a las llanuras. El ganado morirá. Pero hay un manantial oculto que solo Tumaini puede encontrar. Ella tiene el don de sentir el agua bajo la tierra. Sin ella, tu tribu perecerá. Has sido valiente al huir; ahora debes ser aún más valiente y regresar para salvar a tu pueblo”.

Olonana murió esa noche. Tras tres días de duelo, Naira supo que el anciano tenía razón. El viaje de regreso tomó una semana. Con cada paso, su miedo crecía. Pero cuando vio su antigua aldea, lo que la llenó de horror fue la devastación: los corrales estaban vacíos y los campos, secos y agrietados. La gente se movía lentamente, debilitada por el hambre. La sequía de Olonana había llegado.

Cuando Naira entró en la aldea con sus dos hijos de la mano, se hizo un silencio absoluto. Kiserian salió de su choza, más delgado y con los ojos hundidos. “Naira”, susurró, “pensé que estabas muerta”.

El jefe de la tribu, Lengai, se acercó. “¿Quiénes son estos niños?”, preguntó con voz áspera.

“Son mis hijos”, respondió Naira, levantando la cabeza con orgullo. “Son gemelos. Huí para salvarlos y ahora he regresado porque uno de ellos puede salvarnos a todos”.

Un murmullo de horror recorrió la multitud. “¡La maldición!”, gritó alguien. “¡Por eso vinieron las desgracias! ¡Deben morir!”

“¡Esperen!”, gritó Naira. “La sequía comenzó mucho antes de que yo regresara. Mis hijos no causaron esto, pero mi hija puede encontrar agua. Si me dan una oportunidad, se los demostraré”.

Lengai la estudió. “Nuestros mejores rastreadores han fracasado. ¿Por qué creer en una niña gemela?”.

“Porque no tienen nada que perder”, respondió Naira. “Denme un día. Si Tumaini no puede encontrar agua, hagan conmigo lo que quieran. Pero si la encuentra, deben prometer que mis hijos serán aceptados”.

El jefe, mirando a su pueblo desesperado, asintió. “Un día”.

A la mañana siguiente, Tumaini, de solo cinco años, comenzó a caminar por las tierras áridas, seguida por los aldeanos escépticos. Caminaba con los ojos cerrados y las manos extendidas. Las horas pasaban bajo un sol implacable y la multitud se volvía hostil.

De repente, Tumaini se detuvo. Abrió los ojos y miró a su madre. “Aquí”, dijo con voz clara y segura. “El agua está aquí. Muy profunda, pero está aquí. Puedo sentirla llamándome”.

Los hombres comenzaron a cavar. Cavaron durante horas, cada vez más profundo. Cuando estaban a punto de rendirse, a casi tres metros de profundidad, uno de ellos gritó: “¡AGUA! ¡Hay agua! ¡Está brotando!”

Era un manantial fuerte y abundante. La gente lloraba de alegría, bebiendo y llevando agua al ganado. El jefe Lengai se acercó a Naira con lágrimas en sus ojos ancianos. “Nos equivocamos”, dijo. “Durante generaciones hemos matado gemelos por miedo. Tu hija ha salvado a nuestra tribu”.

“¿Y ahora qué?”, preguntó Naira.

“Serán más que aceptados”, respondió el jefe. “Serán honrados. Desde este día, cambiamos nuestra tradición. Los gemelos ya no serán temidos, sino celebrados como bendiciones. Tu hija Tumaini será criada para ser nuestra próxima chamán”.

Kiserian se acercó, llorando. “Naira, perdóname. Debí haber luchado por ti y nuestros hijos”.

Naira lo abrazó, sintiendo que años de dolor comenzaban a sanar. “Nadie podía saberlo. Pero ahora estamos juntos, y esta vez nadie nos separará”.

La historia de Tumaini se extendió y, lentamente, otras tribus comenzaron a cuestionar la antigua tradición. Tumaini creció para convertirse en una chamán poderosa, y Kipendo en un guerrero valiente. Así, Naira, la madre que eligió el amor sobre el miedo, fue recordada para siempre como la mujer que cambió una tradición de muerte por una celebración de vida, demostrando que el verdadero valor reside en el coraje de cuestionar las viejas costumbres cuando causan sufrimiento.

News

“Quiero hacerte el amor toda la noche”, le dijo el vaquero gruñón a su cocinera viuda y solitaria.

El cuchillo se escapó de las manos de María y cayó sobre el suelo de madera con un estruendo. Ella…

El magnate del café se enamoró de una esclava y tuvo tres herederos con ella. Pero la baronesa…

En el corazón del Brasil colonial, bajo el sol abrasador de 1856, la Hacienda del Cedro se erguía como un…

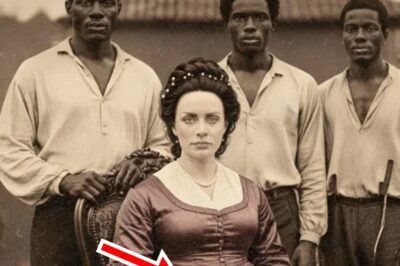

La esposa del dueño de esclavos que huyó con un cautivo: El escándalo de Carolina del Sur de 1857

La Fuga de Vilovo El verano de 1857 ardía sobre Carolina del Sur con un calor que parecía reflejar las…

La joven esclava salvó al hijo del coronel, y lo que recibió a cambio cambió el destino de todos.

El cielo sobre la hacienda Santa Rita, en el interior de Minas Gerais, Brasil, se tiñó de un negro carbón…

Carmen Salazar — Quemó vivos a sus hijos para casarse con su amante

La tarde del 15 de julio de 1935 descendía sobre Guanajuato con un calor sofocante que hacía temblar el aire…

La Hacendada Que Fue Embarazada Por 3 Esclavos: El Caso Prohibido de Venezuela, 1831

En las tierras ardientes de Venezuela, donde el sol castiga sin piedad y los secretos se entierran bajo las plantaciones…

End of content

No more pages to load