El Silencio de la Arcilla Roja

I. El Lugar que No Figuraba en los Mapas

Más allá de las veinte millas de un trazo sinuoso de arcilla roja, allí donde el camino sube y cae exhausto a lo largo de una cresta de pinos, se encontraba un lugar que el mundo parecía haber olvidado intencionadamente. Era una capilla de tablones desgastados y un presbiterio anexo que no aparecían en ningún mapa oficial del condado. La misión estaba encajada justo donde los humedales comenzaban a exhalar su vapor matutino después de la primera helada, un bolsillo de aislamiento geográfico que servía de cómplice al silencio.

El puente sobre el arroyo actuaba como el único testigo mudo de lo que ocurría al otro lado. Sobre sus tablas húmedas y resbaladizas, a veces se escuchaban pequeñas pisadas descalzas que corrían con urgencia hasta los escalones del presbiterio, solo para detenerse en seco en el umbral, como si una mano invisible las hubiera frenado a mitad de un recado infantil. Sin embargo, al cruzar ese umbral, la atmósfera cambiaba. La chimenea rara vez mostraba ceniza caliente, y la soga de la campana colgaba rígida, cubierta con una costra de moho que unas manos vivas y frecuentes ya habrían raspado hace tiempo.

El edificio se asentaba en la bisagra de dos aguas: un campo estrecho por un lado y una franja de cañaveral que sonaba como huesos secos con cualquier viento por el otro. La construcción parecía más antigua que la madera misma, un reducto de quietud apretado entre ríos que tenían la cortesía de no preguntar qué se guardaba allí.

II. Los Guardianes del Orden

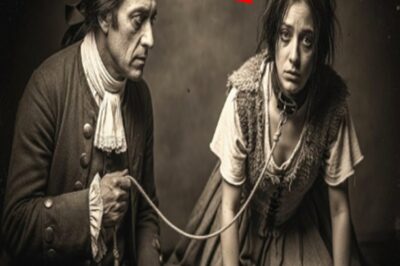

Dentro del presbiterio, el hogar se ordenaba no como una familia, sino como un reparto de tareas bajo un régimen marcial. El sacerdote, el padre Ancel Crow, cargaba los hombros cuadrados de un hombre hecho a la rutina inflexible. Sus nudillos estaban marcados, testimonio de quien parte su propia leña sin pedir ayuda. Llevaba el cabello cortado con precisión militar, a la misma longitud cada dos domingos, y sus botas estaban tan bruñidas que las costuras mostraban el hilo blanquecino original. Poseía un reloj de latón que atrapaba la luz de forma hipnótica cada vez que pasaba una página de su breviario, y tenía la inquietante costumbre de detenerse en el dintel antes de entrar en cualquier habitación, como si se midiera físicamente contra el marco de la puerta.

Cerca de él orbitaba Geneva Whitlow, el ama de llaves. Era una mujer de muñecas fuertes, engrosadas por el trabajo en la bomba de agua. Los bolsillos de su delantal eran un arsenal oculto: guardaban bramante, una bobina de hilo basto y, lo más importante, un llavero que tintineaba en su cadera con cada paso. Sus ojos no miraban a las personas; calculaban. Calculaban el nivel del hervidor, la resistencia de la compuerta del fogón, el estado de las bisagras.

Bajo este mando vivían dos dependientes que completaban la estampa habitual del patio, aunque rara vez se les permitía ser niños. Laisa Mae, una muchacha negra de hombros estrechos, atrapada en el borde incierto entre la niñez y la primera juventud, siempre llevaba un trapo metido en la cintura y prefería la seguridad de la sombra del alero a la luz abierta. Y un chico llamado Will, más bajo, con la manía obsesiva de acompasar sus pasos al taconeo del padre Crow, contándolos en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido.

Aquí, las edades se adivinaban por la altura y el alcance, no por los años. Los cumpleaños se decían con estaciones y cosechas, no con números. La soledad dictaba el horario. Los inviernos eran un cerrojo natural; los bajos se desbordaban, el camino de la cresta se helaba y quien no vivía a la vista de la campana se quedaba aislado donde estaba.

III. Los Rumores y las Compras Extrañas

En el pueblo, más allá del arbolado —si es que una hilera de tiendas, una herrería y un ramal de vía merecían ese nombre—, el consenso rural encuadraba al padre Crow como un hombre meticuloso y exigente. Sin embargo, los libros de contabilidad contaban una historia más inquietante a través de sus compras. Crow compraba queroseno siempre de dos en dos, nunca menos, y prefería alambre liso y herrajes de metal a la semilla o al tocino salado.

Los tenderos recordaban al ama de llaves más que al sacerdote. Geneva truecaba huevos y pañuelos cosidos por hule y libretas, pero elegía los tramos de cadena con el cuidado con que otras mujeres elegían percal para un vestido de domingo. Un recuerdo la situaba al alba en el umbral de la tienda con una lista prendida a la manga: renglones apretados, subrayados dos veces. Otro ponía al sacerdote en la fragua al mediodía, discutiendo sobre la resistencia de un pestillo, sin decir jamás qué pretendían asegurar con tanto celo.

Los rumores se contradecían. Unos decían que la misión recogía criaturas a la deriva camino del cinturón de plantaciones y las mantenía a salvo con faenas y catecismo. Otros, en voz más baja, decían que preparaba a los “casos más duros” para ser colocados lejos, y que esa preparación exigía una dureza que el forastero no entendería. Pero nadie intervenía. El arroyo bajaba las historias más fácil de lo que la gente las sacaba a la luz.

IV. La Primera Desgracia

El cambio no irrumpió con ruido, sino con una alteración en la rutina del silencio. Fue en una mañana en que la escarcha puso sal blanca en las traviesas del cercado. La palanca de la bomba permaneció quieta durante las primeras horas y la tapa del hervidor no se alzó.

A mediodía, Geneva Whitlow tendió una pieza de lino en el patio. El dibujo de rosetas rojo hierro en la tela no cuadraba con té derramado ni con hollín. Lo hizo con el gesto medido de quien cumple una cuota, no de quien borra una mancha de sangre. A última hora, apareció tras el presbiterio un trozo de pino en el rincón interior donde se juntaban dos vallas: cortado tosco e hincado poco profundo, con la tierra apisonada apresuradamente con la pala. Tenía el tamaño exacto que un niño agotado podría manejar.

Nadie habló de comadrona ni de médico. Sin embargo, alguien había puesto una toalla doblada en el alféizar del cuarto del fondo y una palangana bajo la cama. La Biblia familiar sobre la mesa había perdido el dorado del canto, pero un helecho prensado marcaba una página cerca de nacimientos y bodas. Sin embargo, no hubo tinta para la pérdida. El marcador del helecho se deslizó y dejó polvo sobre la escritura, manchando el papel del color de una infusión enfriada.

Will se volvió más atento al marco de la puerta, más exacto al poner el talón donde cayó días antes, aterrorizado de romper el patrón. Laisa atendía las gallinas con un movimiento aprendido que mantenía su cuerpo siempre entre el patio y el alero, como si su postura obedeciera una instrucción de invisibilidad.

V. La Intervención de la Ley y la Ciencia

La pesquisa comenzó con funcionarios que portaban llaves distintas a las de Geneva. El sheriff del condado, Ellie Barrow, recorrió la traza roja a fines del otoño de 1902. Invocó el fuero parroquial, pero sus ojos no dejaron de escanear el porche. Semanas después, llegó el Dr. Ly en una chalana, movido por la inquietud tras oír a un buhonero repetir un relato sobre lienzos manchados y tablillas de pino poco hondas.

Finalmente, una tercera figura arribó ese invierno: Ruth Danner, una visitadora reformista. Encontró la capilla abierta a su conteo, pero el presbiterio cerrado a su pisada. La barrera no era un solo candado, sino una vieja trenza de cortesías que pocos se atrevían a cortar. Pero la señorita Danner escribió en su libreta: Hay niños presentes pero sin nombre, y los niños sin nombre se vuelven sombras cuando se exige papel.

La evidencia física comenzó a gritar lo que las bocas callaban. El libro de cuentas de la tienda listaba cerrojos y cadenas comprados el mismo día que un granjero recordó haber oído un llanto que se cortó en seco. Los talones de una escuela inexistente mostraban asistencias erráticas.

La presbitería se reunió en un calor alto, el primer jueves después del medio verano de 1903. La decisión fue administrativa, fría, pero definitiva. Retiraron al padre Crow de la dirección. Lo destinaron a “reflexión sin cura de almas”. Las llaves salieron del delantal de Geneva Whitlow y entraron en un cajón de la sacristía bajo sello.

El sheriff Barrow y el Dr. Ly entraron entonces en la habitación del fondo. La encontraron reducida a lo esencial, pero el horror estaba en los detalles: una cama con una media luna brillante pulida en su larguero, donde el metal de una cadena había rozado la madera miles de veces. Una ventana con cuatro óvalos de grasa humana, donde unas manos pequeñas se apoyaban día tras día, encontrando el vidrio cuando el resto del cuerpo no encontraba consuelo. Una bobina de alambre liso bajo un cubo de lata, preparada para silenciar o atar.

VI. La Dispersión y el Lento Despertar

El traslado ocurrió en pasos medidos. Laisa Mae volvió al hospital de caridad. El escribiente apuntó: Peso mejorado, apetito estable, costumbre de contar antes de dormir. Sus manos buscaban superficies frías como el vidrio para calmarse. Will fue enviado a la escuela industrial. Su ficha decía: Edad conjeturada por la altura. Conoce letras del devocionario y camina en juegos de cuatro.

El padre Crow partió en silencio hacia una parroquia remota río arriba, donde la cresta caía hacia la roca y la ruta no concedía forasteros. Geneva Whitlow abandonó el presbiterio al amanecer, caminando la ruta de la cresta con un baúl pequeño. Semanas después, el libro de la tienda general mostró una compra de hilo y percal bajo su nombre, ya no como ama de llaves, sino como costurera, intentando coser una nueva identidad sobre la vieja.

Pero la tierra recordaba. Tras una noche de lluvia dura que barrió la cresta, la tablita somera de pino en la esquina de la valla se venció en la tierra ablandada, dejando ver la esquina de un bulto de tela atado con hilo que coincidía con la bobina del ama de llaves. El sheriff Barrow buscó un nombre para el registro del sepulturero, pero ninguno se ofreció. La entrada quedó como “Caja pequeña, Cresta de la Misión”.

VII. Un Nuevo Orden

Con el tiempo, la intervención generó cambios que fueron más allá de esa capilla solitaria. La presbitería adoptó una regla escrita en cuatro frases que prohibía el uso de implementos de confinamiento en estancias de misión. Las camas con herrajes fueron desmontadas. El círculo de mujeres estableció un fondo llamado “Aire y Luz” para comprar mosquiteros y pestillos que los niños pudieran abrir desde dentro.

Laisa Mae permaneció con una viuda hasta que se casó con un mozo de equipajes. Un censista años más tarde notó que la mujer guardaba una cuerda de contar en un cajón de la cocina y la usaba en las noches de ansiedad cuando los trenes se retrasaban. Will aprendió carpintería. Talló un nuevo larguero para una cama de enfermería, pero se negó a pulirlo hasta el brillo; lo lijó hasta que la madera quedó mate y suave, incapaz de atrapar la piel.

VIII. El Final del Silencio

Años después, en una tarde de fin de otoño, el sitio de la cresta de la misión había derivado hacia un estado medio entre el uso y la ruina. La capilla se convirtió en posada de paso. El presbiterio perdió su pintura y su ceñido rigor.

El silencio volvió a la cresta, pero esta vez no era un silencio forzado por el miedo, sino el silencio natural del limo en un río lento. La ventana trasera del presbiterio miraba a un patio donde la lluvia y el viento habían borrado el rectángulo apisonado por las pisadas nerviosas. Los surcos en el alféizar interior, hechos por uñas desesperadas, se habían difuminado hasta ser líneas que un dedo podía sentir pero no seguir.

Una cuenta solitaria yacía en el polvo, estallada y sin rasgos, el último vestigio de un rosario improvisado. La soga de la campana se mecía en un viento indeciso, y el sonido que hacía ya no era de alarma, sino el de un objeto dejado a su uso más simple.

El paisaje mantuvo su orden antiguo: arcilla roja, caña, agua. Y el patrón humano se acomodó a él con la humildad aprendida después del error. Aquel lugar, construido meticulosamente para contener y ocultar, se había tornado al cabo en un lugar que soltaba. La memoria, que antes apretaba como el alambre liso en las muñecas, se aflojó finalmente a la longitud de una sola costura contada, un solo pestillo abierto, una sola nota de campana que llega hasta donde debe y no más allá, perdiéndose en la inmensidad de los pinos.

News

(Zacatecas, 1976) La RELACIÓN MALDITA que dejó un pueblo marcado para siempre

Ecos de la Sierra: La Tragedia de la Noria El viento de la sierra de Zacatecas no es simplemente aire…

(Colima, 1985) El MACABRO secreto entre una madre y su hijo adoptivo

La Sombra de Colima I. El peso del silencio El sol de Colima, en aquel verano de 1985, no acariciaba;…

La Macabra Historia de Don Tomás — Convenció a su hija de vivir como el perro fiel que perdió

La Lealtad de la Bestia El sol de agosto caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Miguel…

El hijo del amo cuidaba en secreto a la mujer esclavizada; dos días después sucedió algo inexplicable.

Ecos de Sangre y Libertad: La Huida de Bellweather El látigo restalló en el aire húmedo de Georgia con un…

VIUDA POBRE BUSCABA COMIDA EN EL BASURERO CUANDO ENCONTRÓ A LAS HIJAS PERDIDAS DE UN MILLONARIO

Los Girasoles de la Basura —¡Órale, mugrosa, aléjate de ahí antes de que llame a la patrulla! La voz retumbó…

Un joven esclavo encuentra a la esposa de su amo en su cabaña (Misisipi, 1829)

Las Sombras de Willow Creek: Un Réquiem en el Mississippi I. El Encuentro Prohibido La primavera de 1829 llegó a…

End of content

No more pages to load