La Casa de las Tres Puertas

En el invierno de 1871, cuando los montes de Toledo estaban cubiertos por la neblina y el aire olía a leña húmeda, una familia llamada Méndez del Río se instaló en una antigua finca conocida por los lugareños como “la casa de las tres puertas”. Nadie recordaba quién la había construido. Algunos decían que fue obra de un arquitecto extranjero que desapareció; otros aseguraban que existía desde la ocupación napoleónica. Lo cierto era que cada generación del valle tenía su propia historia sobre aquella casa: ruidos, pasos sin dueño y puertas que abrían hacia donde no debía haber nada.

La familia Méndez llegó desde Talavera buscando refugio después de que un incendio destruyera su molino. Eran cinco: Don Ramón, el padre; Isabel, su esposa; sus hijos Álvaro y Lucía; y una tía anciana llamada Carmela, que apenas hablaba. El notario les advirtió que la finca llevaba décadas abandonada y que nadie se atrevía a permanecer en ella más de una noche. Ramón, un hombre práctico y sin tiempo para supersticiones, rió con incredulidad. “Las casas no muerden”, dijo mientras firmaba.

El día que llegaron, la niebla envolvía la colina, haciendo que la casa pareciera torcida. La fachada tenía tres puertas principales. Ramón intentó abrir la primera, pero la llave giró al revés. Al probar la segunda, un golpe de aire helado le erizó la piel. Solo la tercera cedió. Dentro, el silencio era espeso y olía a humedad. Carmela se detuvo en el umbral, murmuró algo, hizo la señal de la cruz y se negó a entrar.

Aquella noche, mientras los demás dormían, la anciana permaneció despierta junto a la chimenea apagada, jurando escuchar pasos en el corredor. Al amanecer, Isabel descubrió lo imposible: la puerta por la que habían entrado estaba bloqueada desde fuera, como si la hubiesen clavado. Intentaron salir por la puerta lateral, pero al abrirla no encontraron el jardín, sino el mismo salón por el que acababan de pasar. Ramón, creyendo estar confundido, repitió la acción varias veces, encontrándose siempre en el mismo lugar.

El horror se asentó. Álvaro, el hijo mayor, confirmó que las ventanas daban a paisajes distintos cada vez que uno las miraba: un bosque, una llanura desconocida, una pared de piedra. Ramón intentó marcar las puertas con tiza, pero al despertar, las marcas habían cambiado de lugar y una de las puertas, la número tres, ya no existía. “Se fue sola”, susurró Lucía, “dijo que no quería que la abrieran más”. Isabel la reprendió, pero cuando trató de salir al jardín, la puerta trasera la devolvió a la cocina. No había salida.

En los días siguientes, la casa cambió. Las habitaciones parecían más largas y los pasillos más estrechos. El 12 de febrero, Ramón anotó en su cuaderno: “Las puertas giran. Abro una y estoy en el mismo lugar. Lucía dice que oye golpes del otro lado”. Pronto, los ruidos se hicieron rutinarios. A las 3 de la madrugada, un golpe seco recorría la casa, puerta por puerta, en orden. El 16 de febrero, Álvaro siguió el sonido con una lámpara. Abrió una puerta y encontró un pasillo idéntico, con el mismo cuadro torcido. Al regresar, vio su propia sombra cruzar desde dentro de la habitación, moviéndose con un segundo de retraso. Gritó, pero cuando Ramón llegó, la habitación estaba vacía.

Esa noche nadie durmió. Carmela rezaba golpeando el suelo con un rosario. Al amanecer, la tía había desaparecido. Su cama estaba intacta, el rosario roto sobre las sábanas y, junto a la pared del pasillo, había aparecido una nueva puerta: sin número, sin cerradura, solo un marco de madera negra y húmeda que parecía respirar.

El 20 de febrero de 1871, los vecinos de Orgaz notaron la ausencia de la familia. El alguacil, Benito Errador, forzó una ventana para entrar. Encontró la casa fría, con pan endurecido sobre la mesa. Subió las escaleras y se desorientó; cada vez que intentaba regresar al vestíbulo, aparecía en un pasillo diferente, notando con pavor que las puertas del piso superior eran las mismas que las de abajo, incluso con las marcas de tiza de Ramón.

El inspector Eduardo Luján, de la Guardia Civil, fue enviado al día siguiente. Anotó en su informe: “La estructura interior no corresponde con los planos. Fenómeno de duplicación espacial”. En el sótano hallaron una pequeña puerta incrustada en el suelo. Al forzarla, escapó un chorro de aire caliente con olor a hierro. En la pared, alguien había escrito con carbón: “No abrir, la casa aprende.”

El 24 de febrero, antes de clausurar el lugar, Luján escuchó una puerta abrirse arriba. Subió y vio una sombra cruzar. Al acercarse a la puerta entreabierta, vio que al otro lado solo había una oscuridad densa. Arrojó una piedra; el impacto se repitió siete veces, cada vez más lejos. “No es eco”, dijo Luján, “es respuesta”. Cuando cerraron la puerta, el pomo estaba tibio.

Los obreros enviados para tapiar la casa se negaron a trabajar. Uno de ellos, Evaristo Molina, encontró una nota bajo un tablón (“Si cruzas tres veces la misma puerta, no volverás”) y poco después, desapareció. La casa fue sellada el 3 de marzo.

El inspector Luján nunca aceptó el caso como “desaparición”. Volvía con frecuencia a la casa sellada. En su cuaderno personal, hallado años después, escribió: “Las puertas giran incluso cuando no las miro”. El 17 de junio de 1871, rompió el sello y entró solo. Nadie lo volvió a ver. Tres días más tarde, encontraron su caballo atado fuera, cubierto de polvo. Dentro de la casa, solo el pomo de la tercera puerta estaba caliente.

La leyenda creció. En 1898, el arquitecto Julio Barreda revisó los planos y descubrió que los corredores formaban espirales. Viajó a Orgaz con estudiantes. Al repetir la acción de abrir y cerrar la puerta principal, quedaron atrapados en un bucle que los devolvía a la cocina. “El reloj se detiene”, escribió uno. Un estudiante, Leandro Pina, insistió en revisar el sótano atado a una cuerda. Cuando tiraron de ella, regresó cortada. En el extremo, un trozo de tela y una nota: “Yo también abrí”. Barreda huyó y quemó sus apuntes.

En 1924, el profesor Anselmo Requena teorizó sobre “bucles arquitectónicos”, pero añadió: “los testimonios hablan de algo más, voluntad”.

En 1931, el gobierno ordenó demoler la casa. Los obreros huyeron, diciendo que los muros estaban huecos y que dentro se oía un murmullo. Aseguraron que las puertas seguían allí, empotradas en la piedra, abiertas a un vacío oscuro. El capataz dibujó un croquis: las siete puertas formaban un círculo y en el centro, escrito con tiza, estaba el nombre “Lujan”. El proyecto fue cancelado.

El tiempo pasó. En 1972, un topógrafo, José María Ferrer, encontró un marco de piedra aislado entre la maleza. Tomó una fotografía. Al revelarla, vio una figura humana borrosa de pie en el umbral, un hombre con sombrero inclinado, como si observase a través del tiempo. Cuando el equipo regresó, el marco había desaparecido. Solo dejaron un micrófono que registró un patrón de tres golpes seguidos de silencio.

En 1989, el documentalista Hernán Vidal encontró una hoja perdida del informe de Luján, fechada tres días después de su desaparición: “He abierto todas las puertas, ninguna lleva fuera”. Vidal acampó en el terreno. Su grabadora captó un susurro: “cierra”. Cuando lo encontraron, solo quedaba el micrófono, grabando el eco de pasos que iban y volvían, sin moverse del sitio.

En 2015, investigadores de acústica visitaron el lugar. “Es como caminar dentro de una repetición”, escribió Laura Nistal. Al revisar sus audios, detectaron una frase susurrada con voz masculina antigua: “No cierres lo que aún recuerda.”

Hoy, el terreno donde estuvo la casa Méndez es solo un claro entre los pinos. Pero los pastores que cruzan por allí dicen que algunas noches la bruma forma figuras rectangulares, como puertas hechas de vapor. A veces el aire se enfría de golpe y se oyen tres golpes secos, uno tras otro.

Y si alguien tiene el valor de contar hasta tres y abrir los ojos, jura ver al otro lado de la niebla una estancia idéntica a la suya, con los mismos árboles y la misma sombra mirando desde dentro. Entonces el eco comienza a repetirse, puerta tras puerta, siglo tras siglo. Porque en los montes de Toledo dicen que algunas casas no se abandonan; solo se pliegan sobre sí mismas, esperando que alguien vuelva a entrar. Y cuando lo hacen, las puertas recuerdan.

News

Una inocente madre scatto y figlie, pero dettagli su mani raccontano otro

La Máscara de la Perfección: El Secreto de la Familia Marino Detente un momento. Mira esta fotografía. A primera vista,…

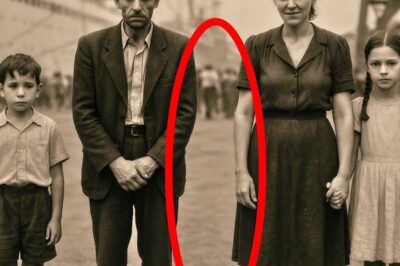

Era sólo una foto familiar de 1948 en el puerto de Santos, hasta que te diste cuenta de quién faltaba…

El Silencio del Espacio Vacío ¿Podrías seguir adelante sabendo que un solo documento tiene el poder de destruir a toda…

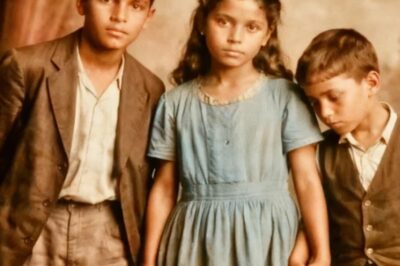

Tres hermanos posan en esta fotografía de 1912… y ninguno de ellos dijo la verdad durante 50 años…

El Pacto del Silencio: El Secreto de la Caja de Costura La historia comienza por el final, o tal vez,…

La Macabra Historia de Don Ernesto — Entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró

La Sombra de San Miguel: La Doble Vida de Magdalena Valenzuela El viento de octubre arrastraba polvo y hojas secas…

1897: Esta FOTO Oculta el Horror – La Madre que QUEMÓ VIVA a su Hija | Historia Real

La Sombra de los Mendizábal En las polvorientas y calurosas calles de Sevilla, durante los últimos días de la primavera…

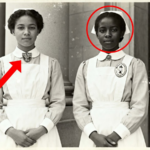

Las hermanas Sosa fueron encontradas en 1963; nadie creyó su confesión.

El Regreso de las Niñas de Piedra Regresaron después de once años, pero cuando finalmente hablaron, cuando contaron lo que…

End of content

No more pages to load