Puebla de Los Ángeles, 29 de marzo de 1742. En plena Semana Santa, un horror paralizó a la ciudad. Las autoridades, alertadas por una confesión que helaba la sangre, descendieron al sótano de la casa de don Sebastián de Mendoza y Sotomayor, un rico comerciante. La autora de la confesión era Carmen Rodríguez, una mulata libre de 25 años que había servido a la familia durante seis años.

Carmen había declarado haber enterrado vivos a los cuatro hijos menores de sus amos: Sebastián, de 6 años; Miguel Ángel, de 4; y las gemelas María Esperanza y María del Carmen, de apenas 2 años.

El Dr. José Fernández de Lizardi, cirujano de la Real Universidad de México, encabezó la lúgubre expedición al sótano. El espacio, construido para almacenar sedas chinas y especias de oriente, olía a tierra húmeda y cal. Siguiendo las indicaciones de Carmen, encontraron cuatro nichos excavados en el muro oriental, sellados con adobes y argamasa. Eran pequeñas tumbas.

Pero cuando los alguaciles removieron el sello de la primera tumba, el Dr. Lizardi escuchó algo imposible: una respiración pausada y regular.

Al abrir los cuatro nichos, el horror dio paso al asombro. Los cuatro niños estaban allí, no muertos, sino sumidos en un sueño profundo, casi antinatural. Respiraban. Cada nicho estaba acondicionado con mantas de lana, almohadas de pluma de ganso y una pequeña abertura de ventilación, del tamaño de una moneda de 8 reales, que les proporcionaba aire.

¿Cómo había llegado a ocurrir esta escena que desafiaba la lógica? La respuesta había comenzado dos días antes, el Domingo de Ramos.

Durante la misa mayor en la Iglesia de San Francisco, Carmen había irrumpido en la ceremonia, interrumpiendo al padre Francisco de Ajofrín. Se arrodilló ante el altar y confesó públicamente “el pecado más grave contra la inocencia cristiana”, declarando que había enterrado a los niños para salvarlos “de un destino peor que la muerte”.

Esta confesión pública fue un acto desesperado y brillante, el clímax de una tragedia doméstica que se venía gestando durante meses.

El patriarca de la familia, don Sebastián de Mendoza, llevaba ocho meses de ausencia, en un viaje comercial a Manila. En casa quedaba su esposa, doña Esperanza de Sotomayor y Villegas. Desde enero, tras recibir una carta de su esposo que retrasaba indefinidamente su regreso, la mente de doña Esperanza había comenzado a fracturarse.

Sufría lo que los médicos de la época llamaban “melancolía histérica”. Carmen, quien cuidaba a los niños, observó con terror cómo la señora alternaba llantos inconsolables con episodios de ira. Doña Esperanza comenzó a repetir una frase escalofriante: “Los niños sufrirían menos en el paraíso que abandonados en este mundo cruel”.

Pronto, los niños comenzaron a enfermar: náuseas, fatiga y dolores abdominales. Carmen, con conocimientos en artes curativas aprendidos de parteras indígenas y de la curandera otomí Micaela Hernández, sospechó. Descubrió que doña Esperanza visitaba el almacén de hierbas y que faltaban cantidades significativas de digital (digitalis purpurea), una planta conocida como “dedalera”, letal en dosis altas.

La señora estaba envenenando lentamente a sus propios hijos, creyendo que cumplía una “misión divina” para liberarlos del sufrimiento.

Carmen se enfrentó a un dilema imposible. La estructura social colonial le impedía actuar. El Dr. Francisco de Saagú, un especialista, había examinado a doña Esperanza el 20 de marzo y diagnosticado su “perturbación melancólica con inclinaciones destructivas”, pero sin la orden del patriarca ausente, las autoridades no podían intervenir en el hogar de una familia española de clase alta.

Si Carmen denunciaba a su señora, nadie creería a una sirvienta mulata sobre una dama criolla. Si no hacía nada, los niños morirían.

Así que Carmen trazó su propio plan, utilizando sus conocimientos ancestrales. Durante una semana, mientras doña Esperanza pasaba las noches en su oratorio, Carmen excavó en secreto los nichos en el sótano, distribuyendo la tierra en los jardines para no dejar rastro.

La noche del sábado 26 de marzo, ejecutó su plan. Preparó el chocolate caliente de los niños, pero esta vez añadió una infusión precisa de toloache, salvia divinorum y flores de cempasúchil fermentadas. Era una técnica conocida como el “sueño de Mictlán”, capaz de inducir un estado similar a la muerte durante unas 48 horas, sin causar daño permanente.

A las 11 de la noche, con los niños sumidos en el sueño profundo y doña Esperanza rezando, Carmen los trasladó uno por uno al sótano. Los acomodó en los nichos, aseguró su comodidad y ventilación, y selló las aberturas con adobes húmedos.

Al amanecer del Domingo de Ramos, Carmen “descubrió” la desaparición. Interpretó el papel de la sirvienta angustiada, gritando y buscando por la casa. La reacción de doña Esperanza confirmó sus peores temores: ante la noticia, la madre mostró una calma perturbadora y dijo: “Tal vez Dios se había compadecido de su sufrimiento”.

Carmen esperó el momento oportuno. Al ver que la búsqueda oficial no daba con los niños y que doña Esperanza comenzaba a hablar con “personas invisibles” sobre sus hijos “que vendrían a cenar desde el cielo”, supo que tenía que actuar. Su confesión pública en la iglesia no fue la admisión de un crimen, sino la única estrategia que tenía para forzar a las autoridades a intervenir y descubrir la verdad.

De vuelta en el sótano el lunes 29, mientras el Dr. Lizardi examinaba a los niños y confirmaba que estaban ilesos, la reacción de doña Esperanza fue la prueba definitiva. Al ver a sus hijos vivos, extraídos de sus “tumbas”, no mostró alegría, sino una profunda decepción. “¿Por qué han regresado?”, musitó. “Ahora tendrán que sufrir nuevamente”. El escribano real, don Antonio de Salazar, registró cada palabra.

El caso de Carmen dividió a Puebla. El Tribunal Eclesiástico y la Real Audiencia de México se enfrentaron a un dilema legal y teológico sin precedentes. Los sectores conservadores la veían como una insubordinada peligrosa. Pero los artesanos, las mujeres de todas las clases y las órdenes religiosas, como el convento de Santa Mónica, la veían como una heroína.

Su abogado defensor, el licenciado José de Goitía y Velasco, construyó un caso brillante. Argumentó el principio canónico de “estado de necesidad”: Carmen había desobedecido la ley temporal para salvar vidas inocentes, cumpliendo con una ley divina superior.

La evidencia era abrumadora: el diagnóstico de locura del Dr. Saagú, las declaraciones de la propia doña Esperanza y, finalmente, el testimonio de Sebastián, el hijo mayor. Una vez recuperado del sueño inducido, el niño declaró ante el tribunal que había escuchado a su madre “hablar sobre enviarlos al cielo para que no sufrieran”.

El 15 de abril de 1742, diecisiete días después de la confesión, el tribunal emitió un veredicto que sentaría un precedente histórico en la Nueva España.

Tras consultar con el Consejo de Indias y el propio Virrey, el tribunal declaró que, si bien las acciones de Carmen fueron irregulares y peligrosas, habían sido motivadas por una “caridad cristiana excepcional” y se habían ejecutado bajo un claro “estado de necesidad”. Las pruebas demostraban sin lugar a dudas que, de no ser por su intervención, los cuatro niños habrían muerto a manos de su propia madre.

Carmen fue absuelta de toda malicia. Doña Esperanza de Sotomayor fue declarada incapacitada y recluida. Los niños fueron puestos bajo protección. La valiente decisión de Carmen, utilizando la sabiduría de su tierra contra la rigidez de la ley colonial, no solo había salvado cuatro vidas, sino que había forzado a un imperio a reconocer que la justicia, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados.

News

Una inocente madre scatto y figlie, pero dettagli su mani raccontano otro

La Máscara de la Perfección: El Secreto de la Familia Marino Detente un momento. Mira esta fotografía. A primera vista,…

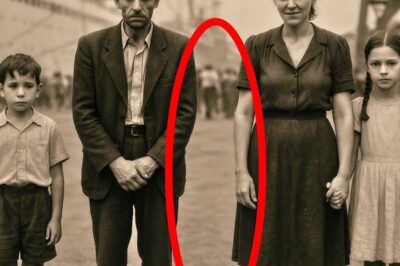

Era sólo una foto familiar de 1948 en el puerto de Santos, hasta que te diste cuenta de quién faltaba…

El Silencio del Espacio Vacío ¿Podrías seguir adelante sabendo que un solo documento tiene el poder de destruir a toda…

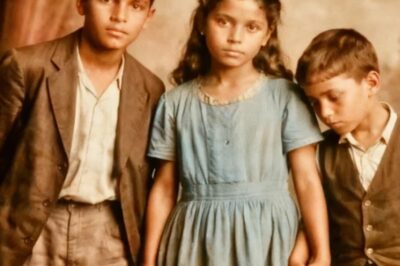

Tres hermanos posan en esta fotografía de 1912… y ninguno de ellos dijo la verdad durante 50 años…

El Pacto del Silencio: El Secreto de la Caja de Costura La historia comienza por el final, o tal vez,…

La Macabra Historia de Don Ernesto — Entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró

La Sombra de San Miguel: La Doble Vida de Magdalena Valenzuela El viento de octubre arrastraba polvo y hojas secas…

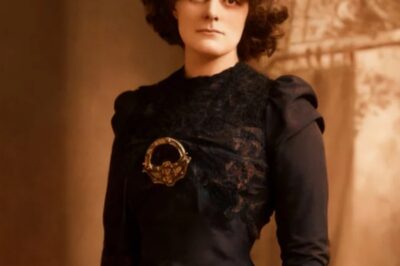

1897: Esta FOTO Oculta el Horror – La Madre que QUEMÓ VIVA a su Hija | Historia Real

La Sombra de los Mendizábal En las polvorientas y calurosas calles de Sevilla, durante los últimos días de la primavera…

Las hermanas Sosa fueron encontradas en 1963; nadie creyó su confesión.

El Regreso de las Niñas de Piedra Regresaron después de once años, pero cuando finalmente hablaron, cuando contaron lo que…

End of content

No more pages to load