Multimillonario negro llora en la tumba de su hija—sin saber que ella está viva y lo observa

El cementerio estaba cubierto por una niebla tenue que parecía tragarse los últimos vestigios del otoño. John Harrison se arrodilló ante la pequeña lápida de mármol con las manos temblorosas y el cuerpo encorvado como si el peso del mundo hubiera decidido instalarse en sus hombros. Aquel hombre que había construido un imperio desde la nada, que había afrontado insultos, puertas cerradas y noches sin dormir para convertirse en uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos del país, hoy no era más que un padre roto por el dolor. Su voz se quebró al pronunciar el nombre que lo había vuelto sombra durante seis meses: “Isabella… mi niña, lo siento, papá no pudo salvarte.”

Lo que John ignoraba era que a menos de veinte pasos, escondida detrás de la sombra de un viejo roble, una niña de nueve años lo observaba en silencio. Era delgada, con el pelo enmarañado y la ropa desgastada; su rostro guardaba la suciedad de noches que nadie debería conocer. Sin embargo sus ojos, cuando se posaron en el hombre encorvado sobre la hierba, eran inconfundibles: eran los ojos de Isabella, su hija, la misma a la que el mundo había dado por muerta.

Esa mañana, mientras la brisa arrastraba hojas secas, John repitió la misma plegaria que lo había acompañado durante meses: arrepentimiento, súplica, una rendición silenciosa ante la ausencia. Él no sabía que la lápida que besaba contenía una mentira pulida; no sabía que la llamada que había silenciado sus noches era una conspiración desarrollada por quienes él más confiaba. Y tampoco imaginaba que la verdad, una verdad surgida de la valentía de una niña, estaba a punto de romper su mundo y cambiarlo para siempre.

Isabella había vivido media vida en seis meses. Había sido arrancada de su cama la noche del incendio que consumió la casita de invitados de la propiedad Harrison. El informe oficial habló de un accidente eléctrico; la ciudad lloró, hubo velas y titulares. Nadie buscó debajo del humo de la despedida. Nadie sospechó que el humo había servido de cortina para algo mucho más oscuro. Ella había sido drogada, trasladada a una casa abandonada en el bosque y encerrada en una habitación con una pequeña ventana sellada y una manta sucia como único colchón. Allí había aprendido a contar los pasos del guardián, a escuchar el ritmo de su respiración borracha y a memorizar cada tabla de la casa que crujía.

Tres semanas antes de esa mañana en el cementerio, Isabella encontró una llave que el guardián dejó caer al cruzar la puerta. La escondió bajo el colchón y esperó. Esperó las noches en las que el guardián caía en el sopor del alcohol, esperó la oportunidad de correr sin mirar atrás por senderos que apenas recordaba, guiada por el perfil de las colinas y el lejano murmullo de la autopista. Cuando despertó el alba en la ciudad, su única y urgente certeza fue: “Buscar a mi papá.” Pero sabía que volver a casa sería mortal. Había escuchado voces, confidencias telefónicas entre el guardián y un tal “el jefe”. Y su sangre infantil cayó helada al reconocer la voz al otro lado: era Stella, su madrastra. En una conversación que Isabella oyó sin querer se habló de “medicación” que aceleraba un declive, de “pagos” y de la necesidad de mantener a la niña fuera de la vista como “seguro”. Isabella comprendió —con la precisión brutal de quien ha visto demasiado— que alguien la mantenía viva como garantía hasta que John desapareciera.

Por eso aquella mañana, aferrada al tronco del roble, la niña no podía dar un paso hacia su padre. El miedo no era una emoción irracional: era una red que envolvía la esperanza. Qué debía hacer: correr a sus brazos y arriesgarlo todo, o callarse y preparar un camino más seguro para arrancar la verdad hasta sus raíces. John, que había soportado la prueba de fuego de la pérdida y la humillación pública, se declaró derrotado en un murmullo que heló la sangre de Isabella: “No puedo seguir así… quizás sea mejor unirme a ella.” Esas palabras —esa rendición— rompieron algo en la niña. Salió del escondite con un susurro que la rompió a él y a cualquiera que la hubiera oído: “Papá.”

El tiempo pareció detenerse. John se quedó rígido, pensando que era una quimera. Luego la vio: pequeña, sucia, viva. El abrazo que vino después fue el tipo de cataclismo que cura y hiere a la vez. Las lágrimas de John no eran ya únicamente luto; eran una mezcla de alivio, rabia, gratitud y un hambre feroz de justicia. Prometió, con la voz hecha de hierro, que no la dejaría sola otra vez.

Pero entre la euforia del reencuentro y la sed fría de venganza había una realidad que los obligó a actuar con cabeza. Isabella contó lo que había oído: las noches en que Stella se jactaba, las referencias a “tiempo” y “herencia”, las botellas pequeñas escondidas en el armario. John sintió que su mundo volvía a girar hacia el abismo: su propia esposa y su hermano estaban dispuestos a matarlo para quedarse con su legado. Él quisiera haber condenado a la violencia; sin embargo David Mitchell, su abogado y amigo de veinte años, trazó una ruta más helada y más efectiva: no era suficiente matarlos de rabia, había que arrancarles la posibilidad misma de recuperarse. La ley podría ser un arma si se la usaba con precisión.

Surgió un plan que sonaba a locura: simular su muerte para obligarlos a mostrarse. David consiguió la ayuda de un médico en deuda con John. Un colapso preparado, una llamada histérica al 911 por parte de Stella y el reporte del hospital sellaron la historia que el mundo aceptaría sin preguntar. El cuerpo fue “cremado” para cerrar dudas. Las lágrimas de Stella fueron transmitidas por cadena nacional. Mark, el hermano que John había tratado de proteger pese a su resentimiento, se mostró como el doliente y leal pariente en los ojos del público. En privado, Stella y Mark celebraron mientras planeaban qué propiedades vender primero.

Mientras tanto, Isabella vivió entre la seguridad y la tortura. En el pequeño apartamento que David dispuso, tuvo un colchón, comida caliente y la vigilancia de cámaras escondidas; pero las noches trajeron pesadillas que la arrancaban del sueño y la devolvían a la habitación oscura donde había nacido su miedo. John, por su parte, regresó a la casa con la ropa del duelo, comiendo de la mano de Stella cuando ella insistía y desechando en secreto lo que ella le ofrecía. Instaló pequeñas cámaras. Grabó conversaciones. Sopló al viento impotencias antiguas y resentimientos que se habían vuelto conspiración. El corazón de John se endureció, pero no por un deseo ciego de venganza: se endureció como un escudo para proteger lo irreparable.

Diez días antes de lo que sería el golpe final, la casa los traicionó. Mark y Stella discutieron como quien tiene prisa por acabar un negocio: “Ya casi está”, decía ella. “Se nos acaba el tiempo”, añadía él, señalando que el plan con el guardián —Rey— seguía su curso para “arreglar” a la niña. John tenía una grabación clara de aquella charla, el amparo que necesitaba para seguir avanzando. David completó la investigación. Llamaron a Rey, atrapado intentando huir, y ofrecieron un trato que lo llevó a confesarlo todo. Había pruebas en vídeo, en audio, en testimonios que, unidos, formaban una trampa perfecta.

Y entonces vino el acto teatral definitivo: la “muerte” de John. En apariencia, el patriarca sucumbió a un ataque al corazón minutos después de haber sido trasladado en ambulancia. El país lloró, la prensa alabó la tristeza de Stella y la corrección de Mark. El certificado lo contó sin fisuras; el cuerpo fue incinerado y el proceso de la herencia se abrió como un animal hambriento.

Pero debajo de ese telón, John y David trabajaban como artesanos del engaño. Con la evidencia apilada y la aparición preparada, hicieron algo que ninguno de los conspiradores esperaba: John regresó de entre los muertos. Entró en la sala del juzgado el día en que Stella firmaría la aceptación de la herencia, acompañado por Isabella, pequeña y temblorosa, y por dos agentes que no sonaban como ficción. La conmoción fue tal que las cámaras quedaron sin aliento. David presentó carpetas, vídeos, llamadas grabadas y la confesión de Rey. Todo explotó. La máscara de Stella se quebró, y el semblante de Mark quedó petrificado.

Ver a Isabella tomar la mano de su padre mientras los agentes se acercaban fue la escena que muchos días de terapia no habrían podido lograr: justicia material, sí, pero también un retorno simbólico de aquello que había sido robado: la dignidad de un hombre y la seguridad de una niña. Las detenciones fueron televisadas; las preguntas se multiplicaron. Stella gritó, reclamó un robo de identidad forzado por la imaginación. Mark no supo qué decir. Los hechos, sin embargo, hablaban con una voz más fuerte que cualquier proclama: grabaciones, testigos, el guardián arrepentido. La caída fue pública, y las cadenas que los sujetaban se quebraron al sol.

Si la prensa se ocupó de los titulares, la vida real continuó en otro registro. El proceso judicial, las entrevistas, la aparición pública tras el circo mediático: todo fue una consecuencia. Pero lo que interesaba a John era otra cosa: reconstruir la confianza con su hija. Las heridas que Stella y Mark infligieron eran de una naturaleza íntima e invisible. Habían envenenado, literalmente, la seguridad del hogar; habían vendido la inocencia de una niña y la paz de un padre por motivos bajos y codiciosos. Recuperar aquello no se lograba con dinero ni con prisiones. Requería tiempo, paciencia, presencia.

La primera noche que volvieron a la casa, John y Isabella no subieron las escaleras. Hicieron una cama en el salón; se acurrucaron entre mantas como cuando ella era pequeña y los truenos la despertaban. John le dijo que no necesitaba ser fuerte por ella, que podía dejar de fingir. Ella lloró hasta quedarse sin lágrimas, y él aprendió a sostener sin exigir consuelo. Empezaron terapias; Isabella habló con una psicóloga que sabía cómo recoger los pedazos de una infancia fracturada; John asistió a sesiones por su cuenta para aprender a reconocer que era víctima, sí, pero también que había responsabilidades por no haber visto antes la oscuridad alrededor suyo.

El acto final fue pequeño y simbólico: una mañana fría regresaron al cementerio. El otoño había dejado ramas peladas y un suelo alfombrado de hojas. Frente a la lápida que decía “Isabella Grace Harrison, querida hija, para siempre nueve años”, John colocó un martillo. Hubo lágrimas, sí, pero también una decisión que no era solo furia: era despedida. Isabella, con manos temblorosas, golpeó la lápida hasta que una grieta la cruzó. Golpeó otra vez. John la ayudó; juntos demolieron la piedra que había pretendido sepultar una verdad. No musieron ni vencedores ni vencidos: sólo dos personas que reclamaban su derecho a existir.

Al alejarse, con escombros de mármol bajo las botas y el sol rompiendo las nubes, John miró a su hija y pensó en todo lo que tendrían por delante. No sería fácil. La confianza vuelve a goteos, como la lluvia que termina por calar en la tierra seca. Pero en el brazo de ella había una fuerza nueva: la certeza de que la vida, por muy rota que estuviera, podía repararse con actos de ternura y justicia. Isabella, por su parte, sonreía por primera vez con todo el rostro, una sonrisa que nacía de un sitio profundo y antiguo.

La historia de los Harrison no concluyó con una venda que se cierra. Fue, más bien, un aprendizaje lento. Entre juicios, terapia y noites en vela, padre e hija reconstruyeron su hogar. Vender la propiedad, empezar de nuevo en otro lugar, fue tentador, pero optaron por limpiar las partes que les pertenecían, por reinventar espacios que antes estaban manchados de traición. Y cada tanto, cuando la noche apretaba y los recuerdos empujaban, John volvía a recordarle a Isabella que ella no debía sentir que cargar el mundo era su responsabilidad: “No naciste para desaparecer”, le decía. “Naciste para vivir.”

La ciudad siguió con su ruido, los titulares se volvieron rutina, y algunos olvidaron. Pero quienes vieron aquella mañana en el juzgado, quienes leyeron las grabaciones, supieron que la verdad puede ser más poderosa que cualquier mentira bien contada. Y aunque ningún final borraba los meses robados, la justicia tardó pero llegó, y con ella vino la posibilidad —frágil, pero real— de sanar.

Isabella creció con la cicatriz de lo que vivió, pero también con la memoria de la fuerza que la salvó: la de su propio valor y la de un padre dispuesto a arriesgarlo todo para recuperarla. En el proceso, John aprendió algo que no estaba en ninguna lección de negocios: hay batallas que no se ganan con contratos ni con fuerza bruta, sino con inteligencia, paciencia y amor. Y eso, quizás, fue lo que los salvó.

Caminando junto a la puerta del cementerio, dejando atrás el trozo de mármol convertido en polvo y decisión, ambos miraron hacia adelante. Detrás quedaban sombras que ya no merecían su tiempo. Por delante asomaba un día nuevo, imperfecto, pero suyo. No miraron atrás. Tenían razones para no hacerlo.

News

Joven desaparecido por 14 años — su padre halla puerta con 7 candados detrás del armario del abuelo

Joven desaparecido por 14 años — su padre halla puerta con 7 candados detrás del armario del abuelo La tarde…

Un millionnaire installe une caméra cachée et surprend sa domestique en train d’accomplir un geste qui va changer sa vie à jamais.

Un millionnaire installe une caméra cachée et surprend sa domestique en train d’accomplir un geste qui va changer sa vie…

MENINO DE RUA SALVOU UM MILIONÁRIO ENTERRADO VIVO E O QUE ELE DIZ O FEZ CHORAR…

MENINO DE RUA SALVOU UM MILIONÁRIO ENTERRADO VIVO E O QUE ELE DIZ O FEZ CHORAR… Milionário acorda sufocando dentro…

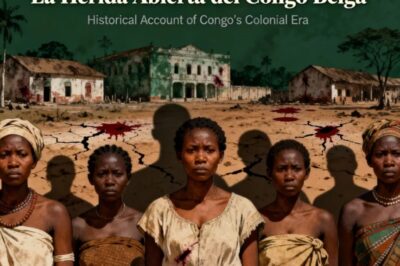

Los colonizadores belgas que embarazaron a miles de africanas y después robaron a sus hijos

Los colonizadores belgas que embarazaron a miles de africanas y después robaron a sus hijos Bajo el sol implacable del…

Turista Desapareció — 10 años después su 4×4 hallado bajo GRAVA con un DESCUBRIMIENTO IMPACTANTE…

Turista Desapareció — 10 años después su 4×4 hallado bajo GRAVA con un DESCUBRIMIENTO IMPACTANTE… En el verano de 2009,…

Un soldado regresa a casa y encuentra a su hija viviendo en una pocilga. Al ver lo que le hizo su madrastra, su furia sacude a todo el pueblo…

Un soldado regresa a casa y encuentra a su hija viviendo en una pocilga. Al ver lo que le hizo…

End of content

No more pages to load