Los policías detienen en seco al motociclista negro equivocado — 5 minutos después, 50 Humvees llegan.

El sol golpeaba la carretera como un martillo caliente aquella tarde en las afueras de Lakeside. El capitán del viento en la cara y el rugido metálico de la Harley eran para James Wilson una forma de tregua: treinta años sirviendo al país podían desgastar el alma, pero no la dignidad. Venía de una marcha benéfica por la salud mental de veteranos, una ruta que lo acercaba a pueblos pequeños donde los aplausos eran sinceros y las conversaciones, necesarias. Con su casco bajo el brazo y la placa militar en la billetera, avanzó casi en silencio por el tramo polvoriento hasta la gasolinera de Mrs. Powell, una mujer de ojos vivos que le agradeció el servicio con una sonrisa honesta. Él sonrió de vuelta, un gesto pequeño que contenía toda su historia de entrega.

Sin embargo, en el coche patrulla al costado de la carretera, la sonrisa no duró. Tanner, un sargento curtido de diecisiete años con quejas por uso excesivo de la fuerza en su expediente, observó la moto y vio una historia que no existía. A su lado, el agente Briggs, joven y aún moldeable, esperaba instrucciones con la mezcla de respeto y temor que tienen los reclutas ante la experiencia. “Mira esa motos”, murmuró Tanner. “Demasiado cara para aquí.” La frase flotó, cargada de prejuicio. No necesitaba evidencia: sólo suposiciones.

Cuando los policías encendieron las luces sin motivo y obligaron a Wilson a detenerse, ocurrió lo que tantas veces ocurre: la autoridad encontró excusa en la apariencia. Wilson obedeció con la precisión de un hombre que siempre había seguido órdenes en situaciones infinitamente más peligrosas; se bajó, puso las manos visibles, mostró la identificación. Pero eso no bastó. “Sáquese el casco”, ordenó Tanner con una voz que no buscaba respeto sino sumisión. Cuando le arrancaron la protección de la cabeza, el rostro de Wilson quedó al descubierto: líneas de cansancio, un lunar cicatriz de combates pasados, ojos que ya habían visto demasiado horror para reaccionar con ira frente a la injusticia. “¿De dónde sacaste esa moto?”, escupió Tanner, sin esperar una respuesta más allá de la humillación.

Briggs dudó. Al buscar en las alforjas, encontró documentos militares sellados, monedas de desafío, una foto de Wilson junto a altos mandos. Su cuerpo decía que aquello era legítimo, su voz aún no se atrevía a contradecir la narrativa de su mentor. Tanner se burló, esparció papeles por el asfalto y los dejó volar como confeti, mezclando desdén con espectáculo. Un conductor detuvo su auto, sacó el teléfono; otro miembro de la pequeña audiencia empezó a grabar. La noche —o mejor dicho, la exposición pública— parecía aún lejana, pero las cámaras de los teléfonos ya masticaban imágenes.

Wilson mantuvo la calma como si cada gesto suyo fuera una clase de paciencia. “Necesito hacer una llamada”, dijo sin suplicar, con la certeza de quien sabe que ciertas llamadas no se hacen a abogados de bandeja, sino a cadenas de mando más altas. “Los abogados no arreglan esto en la carretera”, se burló Tanner mientras le colocaba las esposas. Briggs sintió la punzada del remordimiento en el arco de su espalda. La cámara corporal del sargento estaba apagada; la de Briggs seguía grabando, un detalle que nadie imaginó que sería decisivo.

Cuando la patrulla arrancó, Wilson no dejó de observar. Miró el reloj; lo que pasó a continuación no fue azar ni leyenda: fue la vibración de una cadena de comando respondiendo a un agravio. En un puesto militar a treinta millas, un veterano en la tienda había hecho una llamada que parecía pequeña, pero tenía nombre, apellido y dirección: “Han detenido al coronel James Wilson”. La máquina burocrática y militar se puso en marcha con la misma puntualidad que Wilson había conocido en decenas de misiones.

Dentro del coche, el clima se volvió más tenso. Briggs mostró en voz baja lo que había encontrado; Tanner fingió desdén. Pero la red era más grande que una verificación de identificación. Desde un centro de operaciones, satélites habían seguido la motocicleta; desde oficinas encriptadas, alguien verificó la autenticidad de los documentos mientras la siguiente pieza del tablero cobraba vida: la movilización. No fueron sólo radios y llamadas. Fueron órdenes que viajaron por canales que Tanner ni siquiera podía imaginar. En la carretera, mientras la camioneta policial iba hacia la estación, nadie tenía idea de que en menos de cinco minutos la escena cambiaría para siempre.

Ese instante —la calma antes de la tormenta— fue la delgada línea que separó la humillación personal de algo mayor. La dignidad de un hombre y la verdad de un sistema chocaban en una pequeña localidad; y mientras todos miraban, algo más grande se acercaba. (Y lo que estaba por venir cambiaría el rumbo de una carrera, el destino de una policía y el debate nacional sobre la justicia.)

Cuando la patrulla llegó a la comisaría, lo que parecía una simple detención explotó en una emergencia institucional. Mensajes encriptados, llamadas al Pentágono, la movilización de un convoy: Humvees, vehículos negros con placas del gobierno, helicópteros en la distancia. El rumor comenzó a correr por la ciudad y se volvió noticia en minutos; el video de la detención en los teléfonos de los testigos se viralizó, y la historia dejó de ser “otro incidente” para convertirse en un caso público con implicaciones nacionales. La superioridad de Tanner, basada en el uniforme y la placa, se encontró contra el peso de la estructura que Wilson representaba: no venganza, sino protocolo y defensa de derechos.

En la comisaría, la escena cambió: de la humillación se pasó a la constatación pública; Briggs abrió la puerta trasera y liberó las manos esposadas de Wilson. A fuera, el rugido de los motores anunciaba la llegada de lo inevitable. Oficiales militares con uniformes impecables rodearon la estación; de un vehículo descendió un oficial de alto rango que saludó con la formalidad que solo se practica entre quienes conocen las reglas del mundo en que se mueven ambos lados. Wilson se presentó, no con la ira de la víctima sino con la compostura del que ejerce la responsabilidad: “Estoy bien”, dijo al oficial que preguntó por su estado. Sus palabras no buscaron castigo personal; buscaban que la respuesta fuera institucional.

Lo que siguió fue una cadena de rendición de cuentas que muchos en Lakeside no supieron cómo frenar. El FBI, la División de Derechos Civiles, apareció con placas y preguntas directas. La exhibición de la cámara corporal de Briggs —gracias a que permaneció encendida— mostró la narrativa completa: las órdenes de Tanner, la falta de causa probable, la remoción deliberada del casco, el registro sin consentimiento. Los testigos, entre ellos la dueña de la gasolinera y un veterano que reconoció al oficial, corroboraron la historia. Video tras video, el caso se alimentó de pruebas.

Pero James Wilson no usó ese escenario para buscar venganza. Frente a micrófonos y cámaras, en la puerta de la comisaría, habló con una claridad que no dejó lugar a la emoción descontrolada: “Esto no se trata de mí”, dijo. “Se trata de un patrón.” Citó datos, casos, un estudio que él mismo había liderado sobre detenciones y registros injustificados a militares de color. Sus palabras transformaron una ofensa personal en una llamada de atención nacional: cuando un general puede ser humillado en una carretera, ¿qué le espera a quienes no tienen su rango ni su visibilidad?

Las reacciones fueron en cascada. En el ayuntamiento, el alcalde intentó contener el daño; la prensa se multiplicó; la fiscalía recibió la carpeta. En la comisaría, el jefe Bennett tuvo que mirar de frente la historia larga y oculta de quejas ignoradas. Lo que inicialmente parecía un error individual se mostró como el resultado de prácticas normalizadas: “eso es lo que se esperaba”, confesó tal vez uno de los compinches; “así se hacía”. Briggs, el joven agente, confesó con la voz quebrada: “Me enseñaron a mirar señales que no eran señales”. Su honestidad no exculpó a Tanner, pero sí abrió una puerta a la reconstrucción.

La decisión fue clara: Tanner fue despedido y referido para cargos por violaciones de derechos civiles. El caso, sin embargo, no quedó en un linchamiento público; se transformó en política pública. El Departamento de Justicia abrió una investigación amplia, y el Pentágono sistematizó los hallazgos. Consentimientos y reformas, programas de entrenamiento, oficinas de enlace entre bases y comunidades: las consecuencias se extendieron como un mapa nuevo. Wilson, lejos de buscar la gloria personal, planteó una agenda que sería difícil de ignorar: protocolos claros, acceso legal para militares fuera de base, y entrenamiento contra el sesgo implícito para policías locales.

Meses después, aquel hombre que había hecho de la paciencia una carrera, anunció su retiro del uniforme activo con una transición que nadie consideró un final amargo. James Wilson aceptó un nuevo desafío: dirigir una fuerza conjunta entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia para supervisar, proponer y asegurar que los cambios que nacieron de su caso fueran reales y sostenibles. “La autoridad verdadera no viene del poder”, dijo a una nueva generación de agentes en una academia, “viene del principio.” La frase resonó no como una sentencia moralista, sino como una hoja de ruta para quienes habían sido testigos de lo que ocurre cuando los principios se pierden.

No todo fue blanco o negro. Tanner, separado del uniforme, inició un proceso de confrontación consigo mismo que terminó en una carta que nadie esperaba: una disculpa contenida, no pidiendo perdón sino explicando el trabajo que había hecho para entender por qué eligió ese camino de abuso. La carta llegó sellada desde Lakeside y posó sobre el escritorio de Wilson como un recordatorio de que, aun entre quienes han errado, puede abrirse una senda hacia la reflexión. Briggs, por su parte, encontró la oportunidad de redención: rehízo su carrera y pasó a ser formador de nuevos policías, enseñando con honestidad lo que una vez le enseñaron a él de manera velada y perversa. Su lección, impartida con voz firme en academias, decía esto: la valentía moral a menudo cuesta más que la valentía física, pero es la que sostiene una carrera honorable.

En Lakeside, la transformación fue cotidiana: nuevas políticas, un jefe de policía con credenciales de reforma, la comunidad más involucrada y una placa discreta en el lugar de la detención que recordaba que las crisis pueden convertirse en llamado a la acción. La gente que había filmado ese día volvió a caminar por la gasolinera sin la sensación de estar en un tribunal público, sino de participar en un proceso real de cambio. Las estadísticas empezaron a moverse: menos denuncias por detenciones arbitrarias, más oficiales entrenados en derechos civiles, protocolos que ahora exigían que cámaras corporales estuvieran activas, y canales claros para que miembros del servicio reportaran abusos cuando estaban fuera de base.

Quizás la lección más profunda fue la que Wilson repetía en cada intervención: “No necesitamos valores nuevos. Necesitamos que nuestras prácticas reflejen los valores que ya decimos tener.” Fue un cambio de paradigma: de castigo al aprendizaje, de humillación a responsabilidad, de reacción a prevención. El caso que comenzó con la arremetida de un hombre contra otro terminó por convertirse en una invitación a mirar al espejo institucional y, aunque la reparación no borre el daño, sí ofrece herramientas para que no se repita.

Muchos meses después, en una pequeña sala de Lakeside, se reunió un grupo de ciudadanos, policías, veteranos y nuevos reclutas. El que una vez fue detenido se paró frente a ellos en traje civil —ya no era necesario un uniforme para imponer respeto— y habló con la sencillez de quien ha visto la guerra y la paz en escalas muy distintas. “La autoridad es una responsabilidad”, dijo, y su voz no llevaba rencor sino una convicción que contagió. Cuando terminó, la ovación no fue un tributo personal; fue un reconocimiento colectivo de que la justicia requiere vigilancia, y que cada uno tiene un papel en mantenerla viva.

La historia de aquel día —del casco arrancado, de las hojas volando y del rugido metálico que anunció la llegada de los últimos Humvees— no quedó en anécdota. Se convirtió en política, en lección y en esperanza. Si algo demostró, fue que la respuesta más poderosa a la injusticia no es la revancha, sino la construcción de sistemas que la impidan; que la dignidad de un hombre puede activar cambios que protejan a muchos; y que, incluso en la policía, pueden surgir voces dispuestas a corregir, aprender y enseñar.

Cuando Wilson regresó por la última vez a Lakeside, no vino con insignias a relucir sino con un proyecto: que la memoria de aquel maltrato sirviera para sostener un cambio que sobreviviera a las noticias y a los titulares. Caminó hasta la placa en el borde de la carretera, la leyó en silencio y luego, sin decir más, se subió a su vehículo. Mientras se alejaba, la ciudad volvía a su ritmo; pero algo había cambiado para siempre: la costumbre ya no justificaba la injusticia, y la dignidad de una persona había encendido un proceso que prometía transformar muchas otras vidas.

News

La madre de mi esposa no tenía idea de que yo era el dueño de la casa en la que vivíamos. Llamó a la policía para denunciarme, luego esto…

La madre de mi esposa no tenía idea de que yo era el dueño de la casa en la que…

El millonario siguió en secreto a su niñera negra hasta su casa después de despedirla… lo que vio fue simplemente increíble.

El millonario siguió en secreto a su niñera negra hasta su casa después de despedirla… lo que vio fue simplemente…

El CJNG Bloqueó Una Furgoneta De Pintores — No Sabían Que Eran Fuerzas Especiales En Misión Secreta

El CJNG Bloqueó Una Furgoneta De Pintores — No Sabían Que Eran Fuerzas Especiales En Misión Secreta El CJNG bloqueó…

“Tienes leche y mi hijo está llorando “suplicó el príncipe viudo…

“Tienes leche y mi hijo está llorando “suplicó el príncipe viudo… Pero la esclava cambia su vida. El año era…

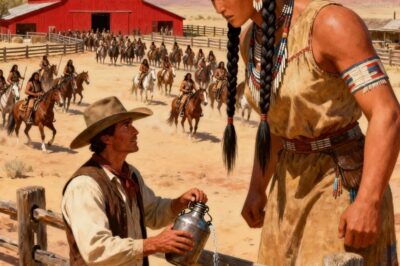

Él le dio agua a una joven apache gigante — Al día siguiente, 300 guerreros rodearon su rancho.

Él le dio agua a una joven apache gigante — Al día siguiente, 300 guerreros rodearon su rancho. Entre las…

Después de que mi esposo me golpeó, me fui a la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente, se despertó con el olor a panqueques y vio la mesa llena de comida deliciosa. Dijo: “Bien, por fin entiendes”. Pero cuando vio a la persona sentada en la mesa, su expresión cambió al instante…

Después de que mi esposo me golpeó, me fui a la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente,…

End of content

No more pages to load