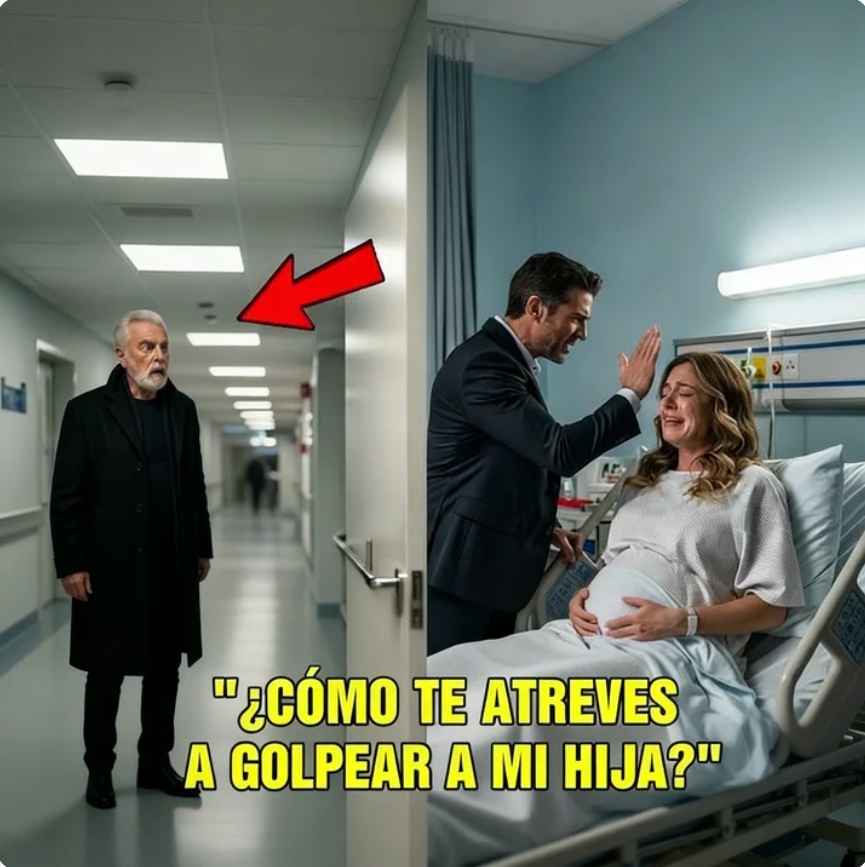

En una mañana que parecía normal en el hospital de Valencia, las risas de la fiesta en la calle no pudieron ocultar

la bofetada helada que resonó en la habitación. Un hombre, convencido de que el poder y el estatus le permitían

hacerlo todo, levantó la mano y golpeó el rostro de su esposa embarazada, pero

no sabía que solo unas horas después la puerta se abriría de golpe y el padre de

ella, un SEO poderoso y temido, entraría. No traía armas, solo la verdad

y su influencia, y con ellas comenzó una venganza implacable. Cada secreto, cada

maniobra sucia del yerno fue sacada a la luz y en cuestión de días el imperio

brillante que había construido durante años se derrumbó por completo.

Aquella bofetada contra su esposa embarazada se convirtió en la sentencia

de muerte para su carrera y su honor. La mañana había empezado con una

claridad amable y un murmullo de fiesta que se colaba por las persianas. En el

Hospital General Universitario de Valencia, el olor limpio del desinfectante competía con un rastro

dulce a buñuelos y chocolate caliente que venía de la calle. Los pasillos estaban más vivos de lo normal, con

familiares que entraban y salían dejando sobre las sillas chaquetas con flores bordadas y pañuelos de colores. Mientras

afuera la mascletad estalla de alegría. Dentro de una habitación reina la tensión silenciosa. En el monitor a la

izquierda de la cama de partos, una línea verde subía y bajaba con ritmo regular, como si el pequeño tratara de

marcar el compás de una calma que a los adultos les costaba sostener. Isabel Romero Navarro tenía las manos cruzadas

sobre el vientre y los dedos entrelazados. Un gesto que había aprendido a repetir cada vez que los

nervios le apretaban la garganta. Cerraba y abría los ojos despacio, dejando que la luz blanca del techo se

suavizara en párpados húmedos. Había dormido mal con esa semiinquietud de las madres que escuchan todo y nada a la

vez, pero la voz de la doctora le servía de abrigo. Carmen Álvarez, con gesto sereno, había pasado a primera hora.

Había preguntado por el sueño, por el dolor, por los miedos y había sonreído

en ese tono cálido que parecía decir más que sus palabras. La puerta se abrió con discreción y la doctora asomó la cabeza.

“Buenos días”, dijo en voz baja, modulando las sílabas para no sobresaltar. Explicó que todo iba bien,

que el corazón del bebé latía firme, que el reposo y una respiración profunda

eran aliados sencillos pero eficaces. Aconsejó una ducha tibia si más tarde Isabel se sentía con fuerzas, un paseo

corto por el pasillo si no había mareo, un poco de agua a sorbitos pequeños. El

acento valenciano se deslizaba como una brisa templada y por un momento Isabel

tuvo la sensación de que la mañana se ordenaba. La doctora observó el monitor, tomó unas notas en la tableta y dejó en

la mesita una copa de plástico con agua fresca. “Conviene evitar discusiones”,

añadió como quien coloca una flor en un jarrón ya lleno. Isabel asintió. Miró la

cortina que se movía apenas con una corriente de aire que venía de la ventana. Desde allí se alcanzaba a ver

el patio interior y más allá, la silueta de unos balcones con macetas de geráneos

rojos. En uno de ellos, una mujer sacudía un paño con una ligereza que le

recordó a su propia madre, ya ausente, limpiando migas después del desayuno. La

comparación le subió por la garganta como un recuerdo tibio, pero no duró. Escuchó el golpecito breve de unos

nudillos y antes de que pudiera responder, la puerta se abrió del todo. Diego Serrano llorente entró con un ramo

de flores que parecía medir el mismo esmero que su traje. Traía la sonrisa pequeña y una prisa disimulada en el

ajuste meticuloso del nudo de la corbata. Se acercó sin pedir permiso,

dejó el ramo en la mesa y soltó una frase que a Isabel le sonó como una tarjeta de visita.

Otra vez aquí, Isabel, siempre exagerando. La habitación pareció

encogerse. Ella se incorporó despacio, apoyándose en el respaldo y buscó la

mirada de la doctora. Carmen no se apartó. Con la calma de quien ha visto muchas veces el mismo modo de hablar,

recordó con voz neutra que el bebé percibía las emociones y que lo mejor para todos era mantener un ambiente

tranquilo. Diego sonrió de medio lado y, sin mirar a la doctora, recogió el papel

del ramo, lo dobló con una parsimonia que de tan cuidada parecía un reproche.

Dijo que había cruzado la ciudad entera con el tráfico cortado por las fallas y que nadie le agradecía el esfuerzo. miró

a Isabel como si ella le debiera una confirmación pública de su sacrificio.

Isabel tragó saliva y volvió a posar las manos sobre el vientre. Notó un pequeño

giro en su interior, una patadita breve, como una señal. “Yo también hago mi parte, Diego”, dijo

al fin tratando de mantener la voz en una línea suave. “No quiero tensión.”

Carmen intervino entonces con el mismo tono de antes. Conviene evitar discusiones. Propuso que si querían

hablar de asuntos que no fueran estrictamente médicos, lo hicieran en el pasillo, o mejor aún, más tarde, cuando

Isabel estuviera descansada. Anunció que volvería en media hora para revisar de nuevo constantes y que si todo seguía

igual podría autorizar un paseo corto. Isabel agradeció con la mirada. Diego

ladeó la cabeza, posó los dedos en el respaldo de la silla y dijo que no hacía falta dramatizar. Recalcó la palabra

como si fuera una toalla mojada de la que sacudir el exceso. Le brotó un comentario sobre llamadas que había

tenido esa mañana, reuniones, contratos que no podían esperar y el silencio de

Isabel fue para él una pregunta mal formulada. La doctora se retiró con discreción y dejó la puerta apenas

entornada. El sonido de la mascletad llegó más nítido, un golpe sordo que

parecía masticar el aire a dentelladas rítmicas. Desde el balcón, la mujer de

los geranios se había apartado y ahora un niño golpeaba con una paleta un globo naranja que subía y bajaba como una luna

doméstica. Isabel respiró hondo. Había aprendido a hacerlo contando hasta cuatro al inspirar y hasta seis al

exhalar, como le había enseñado Carmen. Recordó un paseo por el Turia el verano

pasado, cuando todo parecía todavía un plan. Ella nunca había pensado en el verbo exagerar ligado a la palabra

maternidad. Diego se sentó a los pies de la cama como si estuviera en su despacho. Hizo un resumen de su mañana

como quien pasa un informe y preguntó por la noche, por los síntomas, por los

News

Un marine australiano y su perro K9 encontraron a su hermana oficial desaparecida… y la verdad te

Un marine australiano y su perro K9 encontraron a su hermana oficial desaparecida… y la verdad te Nunca dejó de…

“Bianca traicionó a su esposo por dinero… sin saber que su hijo descubriría todo.”

“Bianca traicionó a su esposo por dinero… sin saber que su hijo descubriría todo.” La casa de los herreras siempre…

SIN NINGÚN MOTIVO, EL MILLONARIO DESPIDIÓ A LA NIÑERA — Y LO QUE DIJO SUS HIJOS LO CAMBIÓ TODO

SIN NINGÚN MOTIVO, EL MILLONARIO DESPIDIÓ A LA NIÑERA — Y LO QUE DIJO SUS HIJOS LO CAMBIÓ TODO Sin…

_El hijo del millonario a través del ingenio de su Dasblade Matar… ¡Pero todos fueron asesinados!_

_El hijo del millonario a través del ingenio de su Dasblade Matar… ¡Pero todos fueron asesinados!_ El sol de la…

La llevó a París solo para cargar sus bolsas, creyéndola inferior. Pero cuando ella abrió la boca en la boutique de lujo, el millonario quedó paralizado.

Héctor Vidal no necesitaba compañía, o al menos eso se repetía a sí mismo mientras ajustaba su reloj de platino…

“Llevó a su amante a la gala, pero su esposa acaparó todas las miradas.”

La venganza de Elena. Prepárense porque cuando Elena Silveira decidió revelar la verdad, nadie salió ileso. Imaginen la escena. La…

End of content

No more pages to load