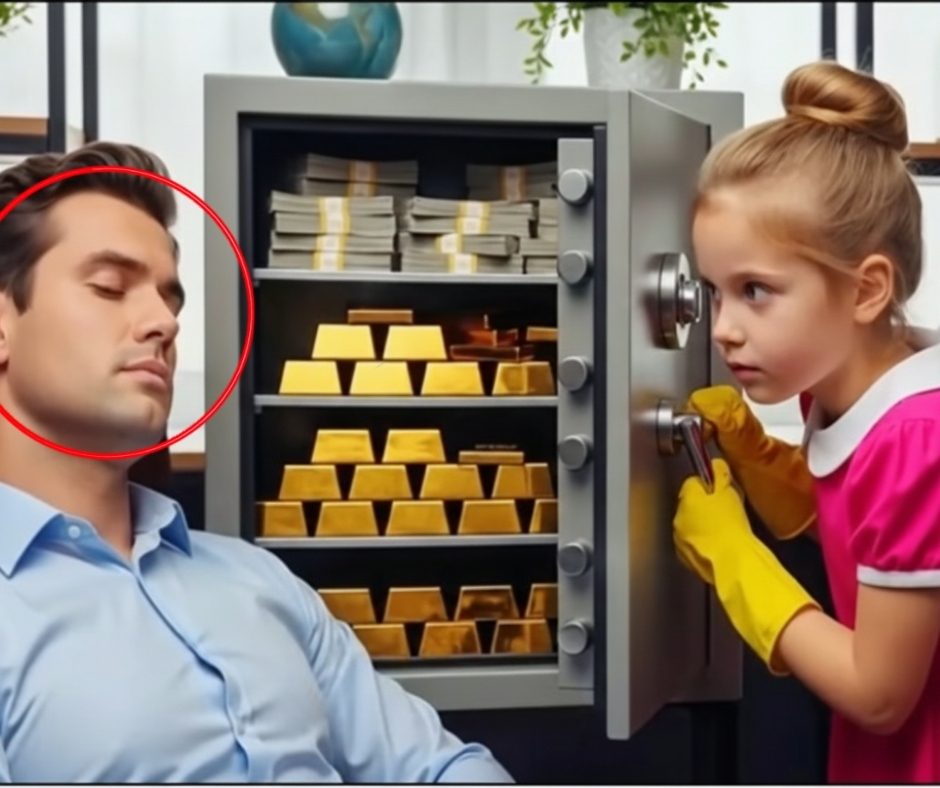

En la oficina, el JEFE finge dormir para poner a prueba a la hija de la LIMPIADORA… y se congela al ver lo que ella hace

Diego dejó la puerta de la caja fuerte completamente abierta, como una boca de acero repleta de tentación. Los fajos de billetes estaban a la vista, perfectamente apilados, verdes y azules, sumando más dinero del que muita gente vería em toda a vida. Él se echó hacia atrás en el sillón de cuero del despacho, cerró los ojos a medias y fingió dormir. Apenas dejaba una rendija entre las pestañas para observar. Había preparado aquel escenario con frialdad: silencio absoluto, puerta entreabierta, la caja fuerte abierta, y en el pasillo, los pasitos de una niña de cinco años que no tenía idea de que estaba siendo puesta a prueba. Lis, la hija de la señora de la limpieza, apareció en la puerta con su vestidito rosa descolorido y sus zapatitos de velcro gastados. Miró a Diego en el sillón, esperó un momento para asegurarse de que “el tío” dormía, y entonces sus ojos encontraron el interior de la caja fuerte.

El corazón de Diego empezó a golpearle en el pecho como si quisiera escapar. En su cabeza ya se preparaba para lo peor: para la decepción definitiva, para comprobar que incluso una niña tan pequeña, criada en la necesidad, no sería capaz de resistirse a tanto dinero. Lis dio unos pasitos tímidos y se acercó. Alargó las manos hacia los fajos de billetes… y Diego contuvo la respiración. Los siguientes segundos definirían algo mucho mayor que un simple experimento. Definirían se ele ainda podia acreditar em alguém. Lo que él no sabía era que, a partir de ese instante, no solo su visión del mundo cambiaría para siempre, sino también el destino de aquella niña y de su madre. Y, antes de que la vida les regalara una familia inesperada, todavía tendrían que atravesar traiciones, juicios, amenazas y una batalla en los tribunales que casi les arranca la paz.

Todo había empezado semanas antes, cuando Diego Magalhães descubrió que el hombre en quien más confiaba lo había apuñalado por la espalda. Roberto, su contador, el mismo que llevaba más de diez años administrando cada centavo que entraba y salía de la empresa, había desviado casi tres millones de reales. La auditoría era de rutina, algo que Diego casi cancela porque confiaba demasiado. Pero los números no cuadraron, aparecieron cuentas offshore, transferencias sospechosas, un agujero enorme en el que se habían ido tres millones sin que nadie, salvo Roberto y sus cómplices, lo notaran. No solo él, sino también otros empleados que lo saludaban todos los días, que sonreían en los pasillos, que fingían lealtad mientras robaban a escondidas. La policía investigaba, los abogados preparaban procesos, pero el verdadero daño no estaba en los balances: estaba en el corazón de Diego. Había dejado de confiar en cualquiera. Empezó a mirar cada gesto con desconfianza, cada sonrisa como si escondiera algo. ¿Quedaba alguien honesto en el mundo?

Fue entonces cuando se fijó en Mirela Santana, la faxineira que limpiaba las oficinas cada madrugada. Llegaba a las cinco de la mañana, se iba al mediodía corriendo para otro trabajo, siempre con un cansancio silencioso en el rostro y una educación impecable. A veces llevaba consigo a su hija, Lis, cuando no tenía con quién dejarla o la escuela estaba de receso. La niña se quedaba sentada en el sofá de la recepción, dibujando en hojas rescatadas del tacho de reciclaje. No tocaba nada, no pedía nada, solo miraba todo con unos ojos grandes y serios de niña que creció demasiado rápido. Diego sabía que ellas vivían con dificultades, pero no imaginaba cuánto. Solo sabía que, cada vez que cruzaba a Lis en el pasillo, ella le daba un “buen día” bajito y una sonrisa tímida que, por algún motivo, le tocaba algo que él creía haber perdido.

Ese viernes por la tarde, cansado de sentir que todo a su alrededor era mentira, Diego tuvo una idea impulsiva: necesitaba una señal de que todavía existía gente honesta. Quiso probar algo que le devolviera la fe en el ser humano, aunque fuera a través de una pequeña experiencia. Preparó la caja fuerte, dejó los billetes perfectamente visibles, se recostó en el sillón y fingió dormir. Sabía que Mirela estaba limpiando el corredor y que Lis esperaba en recepción. La puerta del despacho quedó entornada a propósito. Cuando escuchó los pasitos ligeros acercándose, supo que el momento había llegado. Lis se asomó, comprobó que Diego “dormía” y sus ojitos se iluminaron al ver el interior de la caja fuerte abierta como un cofre de tesoro. Diego creyó que estaba a punto de confirmar sus peores miedos.

Pero no fue así. Lis se arrodilló frente a la caja y alargó sus manos pequeñas hacia los fajos de billetes… no para esconderlos en el bolsillo, sino para ordenarlos. Tomó un mazo que estaba ligeramente torcido y lo alineó con los demás. Luego empujó otro paquete que sobresalía, lo dejó a la misma altura, acomodó pila por pila con la concentración de quien arma un rompecabezas. Incluso pasó la manita por la superficie de la caja, como si limpiara una suciedad imaginaria. Cuando terminó, dio dos pasos hacia atrás, miró su “trabajo” con orgullo infantil y recién entonces se dio cuenta de que Diego tenía los ojos abiertos. Lo miró, avergonzada.

—Perdón, tío, no quería despertarlo —susurró.

Diego se incorporó despacio, aún en shock por lo que acababa de ver.

—Lis… ¿qué estabas haciendo?

La niña lo miró como si la respuesta fuera obvia.

—Estaba acomodando el dinero. Estaba todo desordenado. Dinero desordenado deja a la gente triste.

Él frunció el ceño, sorprendido.

—¿Quién te dijo eso?

—Nadie. Es que cuando a mi mamá no le alcanza para pagar las cuentas, se pone triste… Entonces pensé que, si el dinero está desordenado, no funciona bien. Por eso lo arreglé, para que funcione.

Diego sintió un nudo en la garganta. Aquel razonamiento tan ingenuo y al mismo tiempo tan profundo le atravesó el pecho.

—¿No pensaste en coger aunque fuera un poquito?

Lis abrió los ojos como si le hubiera propuesto un crimen.

—Pero no es mío, tío. Mamá dice que agarrar cosas de los demás está muy mal. Muy, muy mal.

En ese momento, Diego supo que había encontrado la señal que necesitaba. Había honestidad, sí. Había bondad. Estaba delante de él, en forma de niña de cinco años, con zapatillas rotas y un vestido gastado. Y la mujer que la criaba merecía algo más que limpiar pasillos en silencio. A partir de ese día, empezó a observar a Mirela con atención distinta: se dio cuenta de que jamás llegaba tarde, de que comía su comida fría porque no había tiempo de calentarla, de que sus ropas eran sencillas pero siempre limpias, cuidadas con dignidad. Preguntó discretamente en recepción y descubrió que vivía en Sapopemba, en la zona leste de São Paulo, que tomaba dos autobuses para llegar al trabajo y que criaba sola a Lis porque el padre había desaparecido antes de nacer la niña.

Una semana después de la escena de la caja fuerte, Lis apareció en su despacho con algo entre las manos. Era un chanchito de plástico rosa, de esos baratos de bazar, con un sticker de princesa en un costado y un rayón en la parte de atrás. Caminaba despacio, como si cargara un tesoro.

—Tío Diego… —dijo, tímida—. Le traje una cosa.

Lo puso sobre la mesa. Sonó el tintineo de las monedas adentro. Diego frunció el ceño.

—Pero, Lis, eso es tuyo, no tienes que dármelo.

Ella negó con la cabeza.

—Quiero darle. Usted está triste por culpa del dinero, yo vi. Entonces junté un poquito para que no esté más triste.

Diego sostuvo el chanchito con cuidado, como si fuera de cristal. Lo abrió y volcó las monedas sobre la mesa: reales de uno, cincuenta centavos, veinticinco, algunas de diez. Contó en silencio: 7,50 reales. Para un millonario, aquello no era nada. Para una niña que ahorraba desde su cumpleaños, renunciando a dulces y juguetes, era todo.

—Eres muy especial, ¿sabías? —murmuró, con la voz entrecortada.

—Mamá también dice eso —sonrió Lis—. Yo solo quería que el tío estuviera feliz otra vez.

Diego volvió a guardar las monedas en el cochinito y lo metió en el cajón principal de su escritorio, junto a contratos que valían millones. Pero, en ese momento, el objeto más valioso de toda su oficina era ese chanchito rosa rayado.

—Lo voy a guardar como un tesoro —prometió—. Y cuando seas grande, te lo voy a devolver con una sorpresa dentro.

Los ojos de Lis brillaron. Ese mismo día, Diego decidió ir más allá. Necesitaba saber cómo vivían, qué necesitaban, no por curiosidad morbosa, sino porque sentía que la vida le estaba poniendo a esas dos delante por algún motivo. Contrató a un investigador privado, serio y discreto, para que reuniera solo información pública. Cuando el informe llegó, su estómago se revolvió. Mirela tenía tres empleos, ganaba casi nada y el dinero se desvanecía en alquiler, cuentas básicas y transporte. Lo peor estaba en la parte médica: Lis tenía asma crónica, había sido internada dos veces en el último año, vivían en un apartamento húmedo, con infiltraciones, un ambiente completamente inadecuado para su salud. Era como si cada pared descascarada empujara un poco más a la niña hacia otra crisis.

Diego cerró la laptop, respiró hondo y llamó a Recursos Humanos. Necesitaba hablar con Mirela. Cuando ella entró en el despacho, venía rígida, con miedo en los ojos. Que el jefe llamara a una faxineira raramente era buena señal.

—Siéntate, por favor —le dijo Diego.

Ella se sentó apenas en la punta de la silla.

—¿Hice algo mal, doctor Diego?

—No. Al contrario —respondió él—. Te llamé porque quiero hacerte una propuesta.

Le habló de la salud de Lis, del apartamento, de lo que sabía. Mirela se puso inmediatamente a la defensiva.

—¿Cómo sabe todo eso? El señor no tenía derecho…

Diego se disculpó, sincero, y le explicó que la razón era el cochinito de Lis, el gesto de una niña que le dio todo lo que tenía.

—Quiero ayudar —terminó—. Puedo pagar un plan de salud para Lis, ayudarte a mudarte a un lugar mejor…

—No —cortó ella, con la voz firme como una pared.

Mirela no aceptaba caridad. Tenía poco, pero tenía orgullo, y no pensaba venderlo. Salió del despacho con la columna erguida, dejándolo con la frustración de quien tiene todo el dinero del mundo y, aun así, no consigue ayudar a quien realmente lo necesita. Lo que ninguno sabía era que, tres días después, la vida la arrinconaría de tal manera que el orgullo ya no sería suficiente.

La carta de desalojo llegó en un sobre blanco y frío. Quince días para pagar dos meses de alquiler atrasado o abandonar el apartamento. 1.600 reales que Mirela no tenía. Había gastado lo poco que le quedaba en medicación para Lis después de una crisis fuerte. Esa noche casi no durmió, haciendo cuentas imposibles en su cabeza. La niña dormía abrazada a un osito de peluche viejo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, Mirela llegó al trabajo con los ojos hinchados. Diego la vio pasar y supo. No hizo falta mucha insistencia para que ella terminara entregándole el sobre. Él leyó, respiró hondo y preguntó cuánto necesitaba. Ella dejó claro que no pedía dinero, que no quería limosna. Así que Diego pensó rápido.

—¿Y si no fuera limosna? —propuso—. ¿Y si fuera un préstamo, con contrato, intereses más bajos que los del banco y descuento en nómina?

Mirela dudó, hizo cuentas mentales. Era apretado, pero viable. Al final, aceptó. No porque quisiera, sino porque no tenía otra salida. Diego preparó el contrato, ofreció que un abogado revisara todo por ella. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le tendía la mano sin humillarla. Fue ahí cuando dejó de verlo solo como “el patrón”.

Parecía que, finalmente, las cosas empezaban a ordenarse. Pero el pasado no se deja enterrar tan fácil. Dos semanas después, en una noche de lluvia, alguien golpeó la puerta del pequeño apartamento con una urgencia violenta. Mirela abrió… y el tiempo retrocedió seis años. En el umbral estaba Marcos, el hombre que la dejó embarazada y la abandonó con un mensaje de texto diciendo que no estaba listo para ser padre. Nunca pagó una pensión, nunca preguntó por la niña. Ahora, de repente, quería “ver a su hija” y hablaba de “derechos”. Cuando Lis salió del cuarto y lo vio, se escondió detrás de la falda de su madre, con un miedo instintivo que solo las niñas sensibles tienen.

Mirela quiso echarlo, pero entonces Marcos dejó caer un nombre que heló el aire:

—Sé que andas cerca de un empresario rico… ese tal de Diego Magalhães. Las malas lenguas hablan, ¿eh? Dicen que te está manteniendo.

Ahí quedó claro lo que realmente lo traía: el dinero. Marcos amenazó con abogados, con reclamar derechos, incluso insinuó que ella le debía una pensión retroactiva a él por “impedirle” convivir con la niña. La discusión subió de tono y, en medio de la tensión, Lis entró en crisis de asma. El pecho le silbaba, los labios se le amorataban. Mirela lo echó casi a empujones y corrió a socorrer a la niña. Esa noche, cuando Lis finalmente se calmó, Mirela llamó a Diego con la voz hecha pedazos. Contó todo entre sollozos. Él escuchó en silencio y le dijo solo una cosa:

—Mañana vienes al despacho. Voy a llamar a un abogado de familia. No es caridad, Mirela, es protección. Marcos no quiere a Lis, quiere usarla para sacarte dinero. No voy a permitirlo.

Al día siguiente, en la oficina de Diego, estaba sentado el doctor Henrique Tavares, uno de los mejores abogados de familia de São Paulo, un hombre de cabello gris y mirada afilada. Escuchó toda la historia con atención, tomó notas, pidió las antiguas conversaciones donde Marcos admitía que no quería ser padre, las citaciones de pensión alimenticia a las que nunca se presentó, el registro de las internaciones de Lis y la declaración de la vecina que oyó su visita agresiva. Cuando Marcos presentó formalmente la demanda pidiendo guarda compartida, alegando que Mirela era negligente y que el apartamento era inadecuado, ya era demasiado tarde para él. Había dejado un rastro de abandono imposible de ocultar.

La audiencia en el foro fue tensa. Mirela temblaba en la silla al lado del abogado. Diego se sentó unas filas atrás como apoyo. Marcos llegó con una camisa arrugada, intentando parecer serio, pero con la mirada turbia de quien bebió para darse valor. La jueza, la doctora Beatriz Fonseca, leyó el expediente con rostro impenetrable. Escuchó la versión de Marcos, que se pintaba como víctima y acusaba a Mirela de alejarlo de la hija. Entonces, el doctor Henrique se levantó y, con calma quirúrgica, fue presentando cada prueba: los mensajes donde él se desentendía, las tres demandas de pensión a las que nunca asistió, las internaciones de Lis con el campo “padre” vacío, la declaración de la vecina sobre las amenazas recientes, el boletín de ocorrência de la policía por escándalo en la puerta del edificio. Marcos fue palideciendo a cada documento.

Cuando la jueza le pidió que hablara, él se traicionó solo. Estalló diciendo que Mirela había “conseguido un ricachón que la mantuviera”, que ahora vivía mejor “a costa del patrón” y que él, “el padre de verdad”, se quedaba fuera. En la sala cayó un silencio de piedra. La doctora Beatriz lo miró con un desprecio que casi podía tocarse.

—Señor Marcos —dijo, firme—, sus motivaciones están clarísimas. No está aquí por la niña, está aquí por dinero. Y eso es despreciable.

La sentencia fue contundente: negó por completo la guarda compartida, lo condenó a pagar pensión retroactiva de seis años, además de la pensión mensual regular, y suspendió cualquier derecho de visita hasta que él demostrara, con acompañamiento psicológico y pruebas toxicológicas, que podía ofrecer un ambiente seguro. Marcos quiso protestar, pero el martillo de la jueza cayó como un punto final. Caso cerrado.

En el pasillo del foro, Mirela se derrumbó en lágrimas de alivio. Diego la abrazó por primera vez, y ella se dejó sostener. Aquello marcó un antes y un después. Seis meses más tarde, el paisaje de sus vidas era otro. Mirela ya no era la mujer invisible que fregaba el piso de madrugada. Diego la ascendió a coordinadora de limpieza y facilities, con salario digno, beneficios y una mesa propia. No fue un regalo: fue el reconocimiento de su responsabilidad y su capacidad. Ella se ganó el respeto del equipo, organizó horarios, mejoró procesos, y por fin pudo caminar por la empresa con la cabeza en alto, no solo como “la faxineira”, sino como una profesional valorada.

Con el nuevo sueldo, dejaron atrás el apartamento húmedo de Sapopemba y se mudaron a un lugar mejor, sin infiltraciones, más cerca del trabajo. Lis ganó un cuarto propio, pintado de rosa claro, con una cama que no chirriaba y un armario donde su poca ropa ya no se amontonaba. El plan de salud permitió que un buen neumólogo ajustara su medicación, y las crisis de asma se hicieron cada vez más raras. La niña engordó, se puso más rosadita, empezó a ir a una escuela mejor y los sábados hacía clases de ballet con un maillot rosa y zapatillas blancas que cuidaba como si fueran de cristal.

Diego empezó a ocupar un lugar silencioso pero firme en aquella pequeña familia. No se metía en todo, no imponía nada. Solo estaba. Iba a los recitales de ballet de Lis y se sentaba en primera fila, grabando con el celular con la emoción de un padre orgulloso. Llevaba a la niña por helado de vez en cuando, ayudaba a Mirela con papeles y trámites que para ella eran un laberinto. Entre ambos no había etiqueta: no eran novios ni marido y mujer, pero se miraban con una ternura que decía más que cualquier palabra. Construían algo despacito, con respeto, sobre un cimiento que no era el dinero, sino la confianza.

Marcos desapareció de nuevo, como siempre. La pensión retroactiva, de hecho, nunca llegó entera. Pero a Mirela ya no le importaba. No necesitaba nada de él, y Lis menos todavía. Un sábado, después del ballet, la niña llegó a casa con un dibujo hecho en la escuela: tres personas de la mano, una mujer morena, una niña pequeña y un hombre alto. Debajo, con letra infantil que la maestra había ayudado a escribir, se leía: “Mi familia de verdad”. Mirela se quedó mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche se lo llevó a Diego. Él lo sostuvo largos segundos, en silencio, mordiéndose la emoción. Sin decir nada, buscó un marco sencillo de madera y colgó el dibujo en la pared de su despacho, justo al lado de la caja fuerte que aquel día había dejado abierta.

Porque así es la vida: a veces te quita el suelo, te traiciona, te hace desconfiar de todos. Te muestra máscaras donde creías tener amigos. Pero, a veces, en el momento más oscuro, aparece una niña de cinco años que, en lugar de robar el dinero de una caja fuerte abierta, lo ordena para que “no deje a la gente triste”. Y ese gesto mínimo, puro, es capaz de reconstruir mundos enteros. Diego, Mirela y Lis no compartían sangre, pero compartían algo mucho más fuerte: elección, cuidado, lealtad. No eran una familia perfecta ni de cuento de hadas, pero eran una familia verdadera. Y, al final, eso es lo único que importa.

¿Y tú? ¿Alguna vez presenciaste un acto de bondad inesperado que te hizo cambiar la forma en que ves a alguien o al mundo? Si esta historia tocó tu corazón, cuéntalo en los comentarios y compártela para que más personas recuerden que todavía existe gente honesta ahí fuera.

News

La Máscara de Oro Roto

La Máscara de Oro Roto La mansión estaba sumida en un silencio casi solemne, una calma engañosa que parecía flotar…

SU PROPIO PADRE LA ABANDONÓ EN EL DESIERTO POR NACER NIÑA… PERO EL CABALLO LA PROTEGIÓ…

SU PROPIO PADRE LA ABANDONÓ EN EL DESIERTO POR NACER NIÑA… PERO EL CABALLO LA PROTEGIÓ… El hombre arrojó al…

Viuda anciana aloja a 20 motociclistas congelados, a la mañana siguiente 1000 Hells Angels se detienen frente a su puerta.

Viuda anciana aloja a 20 motociclistas congelados, a la mañana siguiente 1000 Hells Angels se detienen frente a su puerta….

Millonario DESTRUYE la comida de un anciano hambriento – Y Jesús le da una TREMENDA lección – Historia Real

Millonario DESTRUYE la comida de un anciano hambriento – Y Jesús le da una TREMENDA lección – Historia Real El…

Mi hija de once años volvió a casa, pero su llave no abría la puerta. Tuvo que quedarse bajo la lluvia durante CINCO HORAS esperando. Luego mi madre salió y dijo: “Hemos decidido que tú y tu madre ya no vivís aquí.” Yo no grité. Simplemente dije: “Entiendo.” Tres días después, mi madre recibió una CARTA… y su rostro se puso pálido.

Mi hija de once años volvió a casa, pero su llave no abría la puerta. Tuvo que quedarse bajo la…

Les motards rendent visite à la vieille dame qui les avait aidés pendant une tempête.

Les motards rendent visite à la vieille dame qui les avait aidés pendant une tempête. Le lendemain matin, la tempête…

End of content

No more pages to load