🔥 El Eco de la Ceniza: Las Hermanas Montalbán en el Invierno de 1940

El invierno de 1940 llegó a las montañas del norte de España como un depredador silencioso. La nieve cubría los caminos serpenteantes que conectaban los pequeños pueblos desperdigados entre los valles, y el viento aullaba entre los pinos como si arrastrara consigo los lamentos de todos los que habían caído durante los tres años de guerra que acababan de terminar. En el pueblo de Vallejondo, un conjunto de apenas 50 casas de piedra apiñadas alrededor de una iglesia del siglo X, la gente sobrevivía como podía. El pan era un lujo, y las familias comían sopas aguadas de nabos y cáscaras de patata. Los niños, con sus vientres hinchados por el hambre, ya no corrían por las calles empedradas.

Pero había algo más en Vallejondo, algo que no se mencionaba en voz alta: un miedo sin nombre. Todo había comenzado seis meses atrás, cuando Tomás Aguirre, el herrero del pueblo, decidió cruzar la montaña para buscar trabajo en la ciudad, prometiendo a su esposa Rosario que volvería en dos semanas, pero nunca regresó. Luego desapareció Julián Moreno, un comerciante ambulante. Para noviembre, cuando la nieve comenzó a caer, ya eran siete los desaparecidos, siete hombres que habían tomado el camino de montaña y se habían esfumado.

El alcalde, Don Emilio Santa Cruz, convocó una reunión en el salón de la iglesia. Tras una tensa discusión, la única conclusión a la que llegó el pueblo fue la de evitar a toda costa la Casa Montalbán, situada exactamente en la mitad del camino, en un claro del bosque. En esa casa vivían las hermanas Inés, Clara y Beatriz, quienes habían llegado al pueblo hacía casi dos años, huyendo de los bombardeos con monedas de oro. Eran mujeres extrañas: Inés, la mayor, con ojos grises metálicos; Clara, con una mirada penetrante y una voz áspera; y Beatriz, la menor, con un rostro más suave, pero con una melancolía persistente. No trabajaban, no iban a misa, y la casa olía mal, a “carne podrida”, según el cartero.

La Invitación Fatal

Una semana después de la reunión, en una tarde gélida de diciembre, un nuevo viajero llegó a Vallejondo. Su nombre era Antonio Ferrer, un joven soldado republicano de 28 años, flaco y cojeando de una vieja herida de metralla, que intentaba llegar a la frontera francesa. Entró en la taberna de Paco buscando comida y refugio.

Mientras Antonio comía con desesperación, la puerta se abrió y entró Beatriz Montalbán. Su mirada se posó inmediatamente en Antonio. Con voz suave y un tono que parecía de genuina preocupación, le ofreció alojamiento: “Si quieres, puedes quedarte esta noche en nuestra casa. Está justo en el camino. Vivo allí con mis hermanas. Tenemos una habitación de invitados y comida caliente.”

Antonio, agotado y sintiendo el frío en los huesos, aceptó a pesar de la advertencia silenciosa de Paco. Subió a la montaña con Beatriz. La casa, de piedra oscura, le resultó inquietante. Dentro, el calor del fuego era reconfortante. Conoció a Inés y Clara, quienes lo evaluaron con miradas frías. Clara incluso comentó que olía a “miedo”. A pesar de su instinto de alarma, Antonio se dejó vencer por el hambre.

Beatriz le sirvió un plato de guiso oscuro y espeso. La carne era tierna, se deshacía en la boca, con un sabor rico y profundo que Antonio no había probado en años. Preguntó qué tipo de carne era, a lo que Inés respondió tras un breve silencio: “Cerdo. Cerdo de montaña.”

El Descubrimiento en la Oscuridad

Tras la cena, Antonio fue a la habitación de invitados, pero el instinto le gritaba que algo no estaba bien. Descalzo, se deslizó por las escaleras y pegó el oído a la puerta de la cocina. Las hermanas hablaban en voz baja:

“Demasiado flaco,” decía Clara. “Suficiente para una semana, tal vez dos,” respondió Inés.

“Si viene alguien a buscarlo,” preguntó Beatriz con preocupación.

“Nadie lo buscará,” respondió Inés con frialdad. “Es un soldado republicano huyendo. No tiene familia ni amigos. Es perfecto… La despensa está casi vacía. Lo haremos mañana por la mañana, antes del amanecer, en el sótano. Como siempre.”

“Que sea rápido,” murmuró Beatriz. “No me gusta cuando sufren.”

Antonio sintió que su sangre se congelaba. El guiso que había comido…

Actuó inmediatamente. Se vistió, tomó su mochila y saltó por la ventana al suelo nevado, a cuatro metros de altura, sintiendo un dolor punzante en su pierna herida. El impacto y el grito de Inés alertaron a las hermanas: “¡Se escapó!”

Antonio huyó hacia el bosque, internándose en la oscuridad y el frío. Escuchó a las hermanas separarse para buscarlo. Se escondió detrás de un pino mientras escuchaba la voz de Beatriz, suave y triste, que lo llamaba, confesando su crimen: “La guerra nos hizo esto… El primer hombre fue un accidente… Murió esa misma noche… E Inés dijo que no podíamos desperdiciar la carne… Al principio fue difícil, pero luego te acostumbras. El hambre te cambia, te hace olvidar quién eras.”

Finalmente, Antonio, acosado por los aullidos de lobos que se acercaban, encontró una cabaña de leñador derruida. Dentro, encontró una vieja escopeta y tres cartuchos. Cargó el arma justo cuando Inés apareció en el umbral con un hacha. Tras un tenso enfrentamiento, Antonio disparó. Inés cayó herida, y Antonio corrió hacia las luces que veía a lo lejos.

La Revelación de la Ceniza

Antonio se desplomó al llegar a las primeras casas de Vallejondo, gritando: “¡Ayuda! ¡Las hermanas Montalbán son asesinas.”

Despertó dos días después en casa de Rosario. El Sargento Ruiz de la Guardia Civil lo interrogó. El relato de Antonio coincidió con lo que los guardias ya habían encontrado en la casa Montalbán:

Evidencia: Un olor a carne podrida y dulzona. En el sótano, una mesa de carnicero con manchas de sangre humana, cuchillos, sierras y ganchos dispuestos con precisión quirúrgica.

Diario de Inés: El sargento encontró el diario de Inés Montalbán, que registraba meticulosamente a al menos 17 víctimas, incluyendo a los siete desaparecidos de Vallejondo y a otros hombres asesinados en el sur antes de que llegaran al pueblo. También detallaba “el sabor, la textura, de las mejores formas de preparación, como si fuera un libro de recetas.”

Origen del Horror: Inés describía cómo la guerra las había cambiado. Durante el asedio de Madrid, las tres hermanas quedaron atrapadas en un edificio bombardeado, sin comida ni agua. Cuando fueron rescatadas, solo quedaban ellas. La guerra, según Ruiz, las había “convertido en lo que son ahora” al despertar algo que ya estaba dentro de ellas.

El sargento Ruiz prometió quemar la casa hasta los cimientos, pero advirtió que las hermanas habían huido y eran “extremadamente peligrosas, inteligentes, organizadas y desesperadas.”

El Destino de las Hermanas y el Legado del Hambre

Tres semanas después, un telegrama avisó de la presencia de Beatriz cerca de la frontera francesa. El sargento Ruiz y sus hombres rodearon la posada, pero llegaron tarde. Solo encontraron una nota clavada en la almohada con un cuchillo: “La guerra nos hizo hambrientas, la sociedad nos abandonó. Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. No nos arrepentimos. Y si algún día tienen hambre de verdad, si algún día sienten que el mundo los ha olvidado, entenderán. Siempre estamos hambrientas.” Estaba firmada como “Las Hermanas”.

El día de la quema, en febrero de 1941, una comitiva de hombres, incluyendo a Antonio, Don Emilio y el Padre Julián, subió a la montaña. En el sótano, el olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas con dibujos a carbón de figuras humanas divididas en secciones, como diagramas de carnicero, con anotaciones sobre cómo cocinar la carne.

Antonio, al ver los dibujos, concluyó: “No fue el demonio. Fue el hambre, fue la desesperación. Fue la guerra que nos arrebató la humanidad a todos. Algunas personas simplemente cayeron más profundo que otras.”

El sargento Ruiz lanzó la antorcha. Las llamas se extendieron con ferocidad. El Pazo Montalbán ardió hasta que sus muros de piedra colapsaron, purificando la tierra profanada. Pero el fuego no pudo quemar el secreto.

Las hermanas Montalbán desaparecieron en el caos de la posguerra. Nunca fueron encontradas. Se rumoreaba que vagaban por las carreteras, sin identidad, cazando a los olvidados. El horror se convirtió en una advertencia: la guerra había dejado monstruos con rostro humano, y el recuerdo del guiso y el olor dulzón del sótano persiguió a los habitantes de Vallejondo, recordándoles que la línea entre la supervivencia y la inhumanidad podía ser tan fina como el filo de un cuchillo.

News

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo, pero al hacer zoom en el rostro del niño, algo se siente…

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo en 1931. Pero cuando acercas el zoom al rostro…

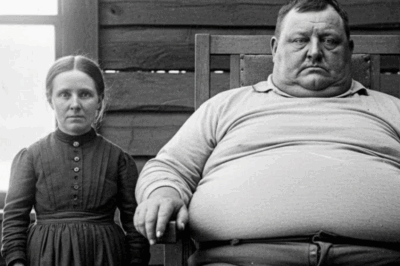

Ella medía 1,22 metros, él pesaba 227 kilos: sus 12 hijos deformes conmocionaron a la ciencia (1897).

En marzo de 1897, un informe de un médico presentado al Journal of Heredity documentó a una familia en el…

Era solo una foto de boda, hasta que hiciste zoom en la mano de la novia y descubriste un oscuro secreto.

Era solo una foto de boda hasta que acercaste el zoom a la mano de la novia y descubriste un…

Era simplemente un retrato de una dueña de plantación y su esclava, hasta que los expertos descubrieron un secreto prohibido.

Era solo un retrato de una dueña de plantación y su esclava hasta que los expertos notaron un secreto prohibido….

Lo que el reportero descubrió en los Apalaches le hizo renunciar a su trabajo y desaparecer para siempre.

En el verano de 1993, un reportero del Charleston Gazette llamado Thomas Whitley se adentró en las Montañas Apalaches con…

El hijo de la familia Monroe nació sin ojos, pero describía a todos a la perfección.

Hay una fotografía que sobrevivió al incendio de la casa Monroe de 1973. En ella, un niño pequeño se sienta…

End of content

No more pages to load