En el otoño de 1845, el Condado de Oakmont, Carolina del Sur, existía en un mundo donde el ser humano era una mercancía y la crueldad estaba codificada en la ley. Las plantaciones de arroz se extendían por miles de acres a lo largo del Río Comhei, sus campos eran trabajados por personas esclavizadas que vivían y morían al capricho de hombres blancos convencidos de que la esclavitud era un designio divino.

Monroe Caldwell, de 42 años, era el propietario de Riverside Plantation, unas 800 acres de tierra moderadamente productiva dedicadas al cultivo de algodón y tabaco. Aunque no era uno de los gigantes terratenientes del condado, era respetable, establecido. Su familia había mantenido la propiedad durante tres generaciones. Monroe se había casado con Abigail, hija de un magnate de Charleston, una unión que le había proporcionado una dote sustancial e impecables conexiones sociales. Tenían tres hijas: Margaret, de diecisiete años; Catherine, de quince; y la pequeña Anne, de solo nueve.

Para el mundo exterior, Monroe Caldwell era el epítome del caballero sureño. Asistía a la iglesia con devoción, servía en la junta del condado y hablaba con elocuencia sobre el deber cristiano y el orden moral. Sus esclavizados estaban razonablemente alimentados y alojados según los estándares de la época, y no usaba el látigo tan libremente como otros propietarios; incluso expresaba una preocupación paternalista por su bienestar.

Sin embargo, Monroe Caldwell albergaba apetitos que ninguna cantidad de respetabilidad cristiana podía satisfacer, deseos que había ocultado desde la adolescencia. En su mundo, el descubrimiento de tales inclinaciones significaba la aniquilación social completa, la castración, la horca. Por ello, Monroe aprendió a esconderse, se casó con Abigail y cumplió con sus deberes maritales con eficiencia mecánica, engendrando tres hijas mientras fantaseaba con los peones que trabajaban sin camisa bajo el calor del verano. Había aprendido a canalizar sus deseos en arreglos cuidadosamente controlados con hombres esclavizados que no tenían poder para rechazarlo y sí todas las razones para guardar silencio. A lo largo de los años, desarrolló un sistema: compraba esclavos varones jóvenes, generalmente en mercados distantes donde su nombre no significaba nada. Les hacía ofertas: dos dólares por encuentro, su silencio garantizado por el conocimiento de que cualquier acusación resultaría en su ejecución inmediata, mientras que él solo enfrentaría preguntas incómodas. Algunos se negaban y eran revendidos rápidamente. Otros aceptaban por desesperación. La mayoría duraba unos pocos meses antes de que el arreglo los destrozara psicológicamente, y Monroe se aburría. Entonces también eran vendidos, generalmente a campos de trabajo brutales en el Sur profundo, donde rara vez sobrevivían un año. Monroe nunca sintió culpa por esto. En su mente, estaba siendo generoso. Les estaba pagando, después de todo, y eran propiedad. Usarlos para su placer no era diferente a usarlos para el trabajo de campo. Eso era lo que se decía a sí mismo.

Nathaniel Pierce llegó a Riverside Plantation en noviembre de 1845 con su esposa Clara y absolutamente nada más. Habían sido vendidos juntos desde una plantación de Virginia después de que su antiguo dueño muriera y sus herederos liquidaran los bienes. La subasta de esclavos en Richmond había sido brutal, con hombres examinándolos como ganado, mientras Nathaniel sostenía la mano de Clara y rezaba para que no fueran separados. Monroe los compró por ochocientos dólares, un paquete. Nathaniel tenía veintiséis años, era fuerte y poseía habilidades de carpintería. Clara, de veinticuatro, era experimentada en el trabajo doméstico y considerada atractiva. Monroe vio potencial en ambos, aunque su interés en Nathaniel era considerablemente más personal que su interés en Clara. Se les asignó una pequeña cabaña al final de los cuartos de esclavos, un solo cuarto con piso de tierra y una chimenea que humeaba, pero era suyo, juntos, y después del terror de ser separados, eso se sentía como una misericordia.

Nathaniel trabajaba en los campos de tabaco de sol a sol. Clara trabajaba en la casa principal, limpiando, cocinando, sirviendo a la familia Caldwell. Estaban agradecidos solo por estar juntos, intentando construir una apariencia de vida en los estrechos márgenes que la esclavitud permitía.

Cuando Clara descubrió que estaba embarazada en marzo de 1846, sintieron terror y euforia a partes iguales. Un hijo, una familia, algo que fuera suyo en un mundo donde no poseían nada, ni siquiera a sí mismos. Pero el embarazo era peligroso para las mujeres esclavizadas. La atención médica era mínima, la nutrición escasa y las condiciones de trabajo no cambiaban. A partir del quinto mes, Clara desarrolló complicaciones: hinchazón en las piernas, terribles dolores de cabeza, sangrado intermitente. El capataz le dijo que siguiera trabajando. Abigail, la esposa de Monroe, que se enorgullecía de su caridad cristiana, le envió un frasco de medicina de patente y una manta, pero no fue suficiente. Clara se debilitó. La partera, otra mujer esclavizada con décadas de experiencia, le dijo a Nathaniel en privado que, sin la medicina adecuada y descanso, Clara podría no sobrevivir al parto, y las posibilidades del bebé tampoco eran buenas.

Nathaniel suplicó al capataz por ayuda, quien le indicó que trabajara más duro, que tal vez podría ganar lo suficiente para comprar medicinas. Pero el trabajo de campo no pagaba nada. La tienda de la plantación cobraba precios exorbitantes, manteniéndolos en deuda perpetua. Nathaniel estaba desesperado. Viendo a Clara luchar día tras día, viendo su dolor, sabiendo que su hijo estaba en peligro, él hubiera hecho cualquier cosa, cualquier cosa.

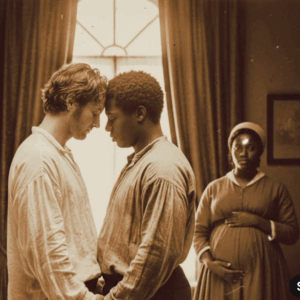

Fue entonces, en una tarde de septiembre, tres semanas después de que Clara cumpliera su octavo mes de embarazo, cuando Monroe hizo su acercamiento. Nathaniel regresaba de los campos cuando un sirviente de la casa lo detuvo con un mensaje: el Amo Caldwell quería verlo inmediatamente en su oficina privada.

El estómago de Nathaniel se hundió. Ser convocado por el amo nunca era bueno. Significaba problemas, castigo, tal vez la venta. Llamó a la puerta de la oficina con manos temblorosas. Monroe, sentado detrás de un escritorio de caoba, lo recibió.

“Me dicen que tu esposa está teniendo problemas con su embarazo,” comenzó Monroe, sin preámbulos. “Eso debe ser muy difícil para ti. La medicina que necesita es costosa. Muy costosa, y tú no tienes los medios para comprarla.”

Nathaniel lo miró, la esperanza encendiéndose a pesar de su buen juicio. “¿Señor?”

Monroe se levantó y rodeó el escritorio. Estaba cerca, demasiado cerca. “Podría estar dispuesto a proporcionar la medicina y otras necesidades: comida, leña, lo que tu familia necesite para asegurar un parto saludable. Pero yo requeriría algo a cambio, un servicio que solo tú puedes proporcionar.”

La forma en que lo dijo hizo que la piel de Nathaniel se erizara. “Señor…”

“Eres un hombre atractivo, Nathaniel. Fuerte, bien formado. Me siento atraído por ciertas cualidades que posees.” El entendimiento golpeó a Nathaniel como agua helada. No. Dios, no. “Estoy dispuesto a compensarte,” continuó Monroe, con el mismo tono tranquilo. “Dos dólares por encuentro. Vendrías a mi habitación cuando seas convocado. Me proporcionarías los servicios que requiero. Nunca hablarías de esto con nadie.”

Y luego vino la estocada final, disfrazada de elección. “Por supuesto, si te niegas, lo entenderé completamente. Tu esposa continuará deteriorándose sin medicina. La verás sufrir, tal vez perderla en el parto, tal vez perder al bebé, pero habrás mantenido tu dignidad. La elección es tuya.”

No era una elección. Ambos lo sabían. En un mundo donde los esclavizados no tenían opciones reales, esto era solo otra forma de coerción vestida de oferta.

Nathaniel tropezó fuera de la oficina. Caminó hacia el bosque hasta que sus piernas cedieron. Se sentó contra un árbol, tratando de procesar la degradación que acababa de enfrentar. Pero Clara necesitaba medicina. Su bebé necesitaba una oportunidad.

Esa tarde, Clara se desplomó en la casa principal. Sangró de nuevo. La partera negó con la cabeza, sombría: sin medicina, pronto, muy pronto. Así que, al anochecer, Nathaniel se encontró frente a la puerta del dormitorio de Monroe Caldwell por primera vez.

“Acepto,” dijo Nathaniel, las palabras con sabor a veneno.

El primer encuentro fue exactamente tan degradante como había imaginado. Monroe no fue gentil, sino clínico, tratando el cuerpo de Nathaniel como un objeto. Cuando terminó, le entregó dos dólares y un frasco de medicina. “Para tu esposa. Volverás en tres días.”

Nathaniel regresó a la cabaña. Le mintió a Clara, diciendo que había hecho un trabajo extra. Ella estaba demasiado débil para cuestionar. Tomó la medicina, y su condición comenzó a mejorar lentamente.

Tres días después, Nathaniel regresó. Y otra vez, y otra. Cada vez, dos dólares. Cada vez, veinte minutos de degradación de la que Nathaniel intentaba separarse mentalmente. Cada vez, una pequeña parte de su alma moría, pero Clara mejoraba. El bebé crecía más fuerte en su vientre.

En diciembre, Nathaniel había visitado la habitación de Monroe once veces. Tenía veintidós dólares escondidos bajo una tabla suelta en el suelo. Más dinero del que había poseído en toda su vida. Clara estaba mejor. Tenían suministros de invierno. Y Nathaniel había dejado de vomitar después. Su cuerpo estaba aprendiendo a soportar lo que su mente aún no podía procesar, una adaptación forzada para la supervivencia.

El 16 de diciembre de 1846, después de catorce horas de trabajo de parto, nació su hijo. La partera sacó al bebé, envuelto en un paño limpio que Monroe había proporcionado. “Niño sano,” dijo ella. Nathaniel tomó a su hijo, miró el pequeño rostro y no sintió nada. Había esperado un amor abrumador, alegría. En cambio, se sintió hueco, vacío, como si algo esencial dentro de él hubiera sido dañado. Fabricó una sonrisa para Clara, pero por dentro se sentía muerto.

Esa noche, Monroe lo convocó. Nathaniel fue, dejando a su hijo recién nacido. En el dormitorio, realizó sus servicios. Pero cuando Monroe le ofreció los dos dólares, Nathaniel se quedó mirando el dinero. Toda su dignidad, toda su alma, todo por billetes de papel.

“Quédatelo,” se escuchó decir.

“¿Disculpa?”

“El dinero. No lo quiero.”

“Entonces, ¿por qué estás aquí?”

Nathaniel miró a Monroe. “No lo sé,” respondió con honestidad.

Algo cambió en la expresión de Monroe. “Acércate,” dijo suavemente. Monroe tocó su rostro con gentileza, el primer toque tierno en todos sus encuentros. “Eres un hombre extraordinario, Nathaniel. Fuerte, resiliente. He conocido a muchos hombres, esclavizados y libres, ninguno con tu capacidad de resistencia.”

Las palabras no deberían haberlo afectado, pero Nathaniel había estado hambriento de cualquier reconocimiento de su humanidad, y Monroe ofrecía algo que parecía respeto.

“Quédate,” dijo Monroe. “No por dinero. Solo quédate.”

Nathaniel se quedó. No tuvieron más relaciones sexuales esa noche. En cambio, Monroe habló de su infancia, del peso de las expectativas, de sus deseos ocultos, de la soledad de fingir ser alguien que no era. Y Nathaniel escuchó. Había dejado de ver a Monroe solo como un monstruo; había empezado a verlo como un hombre, un hombre tan atrapado por las circunstancias como él mismo, solo que de manera diferente. Era el comienzo de una conexión retorcida, algo que se convertiría en obsesión para Monroe y dependencia confusa para Nathaniel.

Durante el mes siguiente, la naturaleza de las visitas de Nathaniel cambió fundamentalmente. Monroe quería más que servicio físico; quería conversación, compañía, algo que se parecía inquietantemente a la intimidad. Monroe escuchó con atención genuina. Trató los pensamientos y sentimientos de Nathaniel como si importaran. Nunca nadie había hecho eso por Nathaniel.

Sus encuentros físicos también cambiaron. Monroe se volvió casi tierno. Empezó a tocar a Nathaniel con algo que se acercaba a la ternura, incluso preguntándole qué quería, como si el placer de Nathaniel importara. Era una manipulación, por supuesto. Monroe estaba haciendo la experiencia menos violenta para que Nathaniel se quedara, para que participara más voluntariamente, para poder pretender que esto era algo más que abuso de poder. Pero el entendimiento intelectual no impidió que funcionara emocionalmente, porque Nathaniel había estado hambriento de bondad.

Una noche, Monroe le preguntó sobre sus sueños. ¿Qué querría si pudiera elegir su vida?

“Querría ser un maestro carpintero,” respondió Nathaniel con honestidad. “Tener mi propio taller, hacer muebles hermosos que perduren. Iría al Norte, a Filadelfia tal vez, donde mi hijo pudiera ir a la escuela.”

Monroe frunció el ceño. “¿Llevarías a tu familia contigo?”

“Por supuesto.”

“Familia,” repitió Monroe, con amargura. “Yo tengo una familia: una esposa, tres hijas, y no siento nada por ellas. Ninguna conexión. Ningún entendimiento.”

“Usted eligió esa vida,” señaló Nathaniel.

“¿La elegí yo, o la eligió la sociedad por mí? Tuve la misma opción que tú: fingir o morir. No es lo mismo, no. Pero sigue siendo una limitación.” Miró a Nathaniel con desesperación. “Contigo, no tengo que fingir. Tú me ves, el verdadero yo, no el papel que interpreto.”

Y, Dios lo ayude, Nathaniel lo entendió. En esa habitación, fuera de la jerarquía de la plantación, podían ser algo más auténtico. Era una mentira, por supuesto, pero era una mentira seductora.

Una noche de febrero, Monroe lo besó, no como parte del sexo, sino un beso suave y prolongado. Nathaniel no se apartó. Sentía que el beso contenía algo que le faltaba: ser deseado como persona. Cuando Monroe se echó hacia atrás, confesó: “Nunca me había sentido así. Esto es nuevo. Esto es…”

Nathaniel entendió. Y lo terrible era que él también lo sentía. Esta horrible situación había creado una conexión que se parecía al afecto. No era amor, no podía serlo, pero se sentía lo suficientemente real como para que Nathaniel se quedara, acostado junto a Monroe, compartiendo pensamientos que nunca había expresado a nadie, sintiéndose visto. Era el inicio de su completo enredo psicológico.

Monroe intensificó su obsesión. Empezó a sacarlo del trabajo de campo con frecuencia, creando tareas que requerían su presencia en la casa principal. Los otros esclavizados se dieron cuenta, susurrando con juicio. Clara también notó los cambios: su marido se volvió distante, apenas tocaba a su hijo. Una noche, lo encontró contando dinero, veinte dólares, más de lo que jamás deberían poseer.

“¿De dónde salió esto?” preguntó Clara.

Nathaniel estaba demasiado cansado para mentir. “El amo me paga.”

“¿Por qué?”

“Por servicios. Los que nos matarían a ambos si los mencionara.”

Clara absorbió la verdad, no la imagen completa, sino lo suficiente. En lugar de condenarlo, se sentó a su lado y le tomó la mano. “¿Te está forzando?”

“Sí. No. Ya no sé.”

“Entonces, haz lo que tengas que hacer. Sobrevive y vuelve a casa con nosotros.” Fue el brutal pragmatismo que la esclavitud forzó sobre las personas.

Monroe comenzó a enseñarle a leer y escribir, un conocimiento peligroso e ilegal. Le proporcionó libros: filosofía, poesía, historia. Monroe valoraba su perspectiva, haciéndole sentir que su mente importaba. Era otra forma de manipulación, pero efectiva, porque Nathaniel estaba hambriento de compromiso intelectual.

En marzo, Monroe propuso el viaje a Charleston, dos semanas como su asistente personal, sin las horas robadas, sino “tiempo real” juntos. Nathaniel, incapaz de negarse debido a su dependencia, aceptó la locura.

El viaje fue la culminación de la manipulación. En Charleston, Monroe compartió comidas con él, le regaló ropa y libros. Por primera vez, Nathaniel sintió que su ser interior era reconocido y, por un momento, la línea entre el esclavo y el hombre libre se difuminó en la burbuja de esa habitación de hotel.

“Eres lo único real en mi vida,” le confesó Monroe una noche.

Nathaniel, el alma rota, se agarró a esas palabras.

El regreso a Riverside Plantation en abril de 1847 marcó el comienzo del fin. Monroe, incapaz de volver a la farsa, hizo que su obsesión por Nathaniel fuera incontrolable. Esta cercanía expuso la verdad a Abigail Caldwell. Ella había tolerado la infidelidad, pero no toleraría el desafío a su posición social y el riesgo financiero que las promesas de Monroe a Nathaniel implicaban.

Abigail investigó y encontró el diario de Monroe, donde él escribía sobre su “amor” por Nathaniel y su intención de liberarlo. Su reacción fue el cálculo helado de la élite sureña. El problema no era el sexo; era la traición a su dote y a su reputación.

Esperó a que Monroe estuviera en una reunión del condado. Luego, llamó a Nathaniel a su oficina.

“Mi marido está enfermo,” le dijo Abigail. “Y tú eres una mala influencia. Yo no voy a perder mi posición ni mi dote por un esclavo enamorado.”

El castigo que Abigail diseñó fue la aniquilación total. No mató a Nathaniel, lo cual habría causado un escándalo que expondría a Monroe. En su lugar, vendió a Clara y a su hijo Benjamin a un comerciante de esclavos de la ruta del Misisipi. Lo hizo en un día, destruyendo el único ancla de Nathaniel a la humanidad.

Cuando Monroe regresó y descubrió que su familia había sido vendida, Abigail lo enfrentó. “O eliminas cualquier prueba de tu enfermedad y te centras en el futuro de tus hijas, o yo hago que el diario llegue al Charleston Courier.” Monroe, enfrentado a la aniquilación social, se derrumbó y rompió todo contacto con Nathaniel.

Nathaniel fue degradado al trabajo más brutal: el campo de arroz en el pantano. No solo perdió a su familia, sino también la ilusión de la intimidad. Se dio cuenta de que cada gesto de afecto había sido una herramienta para hacerlo más dependiente. Monroe no lo amaba; lo había consumido psicológicamente.

El horror final para Nathaniel fue la realización de su propia complicidad. Cuando Clara se fue, el dolor que sintió no fue la desesperación total, sino una punzada distante. Su alma, agotada por la tortura, se había atrofiado.

Nathaniel Pierce, el hombre que había arriesgado su vida por su familia, se convirtió en una cáscara vacía, incapaz de sentir alegría o dolor. Murió dos años después en el pantano, consumido por la fiebre y el agotamiento, llevando consigo solo la terrible verdad de que la esclavitud podía pervertir no solo la ley, sino también el corazón humano, transformando la necesidad de supervivencia en una complicidad tóxica. La historia de Nathaniel y Monroe Caldwell se convirtió en la prueba silenciada de cómo, a veces, el abuso más dañino es el que se disfraza de conexión.

News

La mujer ciega que tuvo ocho hijos: nunca supo que todos eran para sus hermanos (1856)

El Velo de la Oscuridad: La Mujer Ciega y el Engaño de los Ocho Hermanos (Nueva Inglaterra, 1856) El aire…

La Promesa bajo el Árbol de Mango

“Cuando sea mayor, seré tu marido”, dijo el esclavo. La señora rió. Pero a los 23 años, regresó. La Promesa…

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla Puebla de los Ángeles, México. Marzo de 1908. El aire dentro…

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga Bajo el sol implacable del África Ecuatorial, entre 1908…

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega En las tierras altas y frías de Cuenca, donde…

Todos rodean a la madre en este retrato de 1920; lo que están protegiendo de la cámara tomó…

El aire en el estudio fotográfico de Filadelfia en 1920 era frío y estaba cargado del olor acre del polvo…

End of content

No more pages to load