HIZO UN PACTO CON DIOS… PERO EL QUE RESPONDIÓ FUE OTRO

No todos los hombres que hablan con el cielo obtienen respuesta. Algunos, cuando el silencio se vuelve eterno, terminan escuchando voces que no provienen de Dios. Mi nombre es José y durante años fui un hombre común, un campesino que creía que la fe podía llenar el estómago y calmar el alma.

Vivía con mi hijo en un rancho apartado entre cerros y caminos porvorientos. Era nuestra pequeña eternidad. un pedazo de tierra que olía a esperanza. Mi esposa nos había dejado tiempo atrás, cansada de la pobreza y del polvo que nunca se iba de nuestras ropas. Pero yo no la juzgué. Me quedé con mi hijo, con su risa, con su mirada limpia. Era lo único puro que me quedaba.

Cada domingo caminábamos al pueblo para escuchar misa. Lo hacíamos sin fallar, aunque el sol nos quemara la piel o la lluvia nos empapara los huesos. Yo creía que mientras siguiera rezando, Dios nos protegería, pero con el tiempo los rezos comenzaron a sonar vacíos. Mis cosechas se secaban, los animales enfermaban y mi pequeño hijo empezó a enfermarse de tristeza.

Era como si algo invisible nos estuviera quitando el aliento. Aún así, seguí rezando. Creía que la fe era una puerta y que si golpeaba lo suficiente, alguien del otro lado abriría. Pero un día la puerta no solo no se abrió, se cerró por completo. Mi hijo salió una mañana a buscar un ternero que se había escapado. Yo lo esperé con el corazón inquieto.

El sol se ocultó detrás de las nubes y el silencio se volvió espeso. Cuando por fin lo encontré, estaba tendido en el suelo, pálido, inmóvil, como si la vida se le hubiera escapado entre los dedos. Grité al cielo. Le rogué a Dios que lo salvara, que hiciera un milagro, que me escuchara solo una vez. Lo cargué con mis brazos hasta la camioneta y manejé hacia el pueblo mientras mi alma se deshacía, pero el milagro no llegó.

Esa noche entendí que la fe también puede romperse. Me arrodillé con los ojos secos de tanto llorar y murmuré algo que cambió mi destino. Si Dios no quiso escucharme, que me escuche quien sí tenga tiempo para mí. Desde ese instante, todo a mi alrededor pareció detenerse. El aire se volvió pesado y el cielo antes silencioso comenzó a rugir.

La lluvia cayó con fuerza, como si el mundo se derrumbara. Salí al porche con una botella en la mano, empapado, gritando al viento. Si allá arriba nadie quiere oírme, que venga quien quiera hacerlo. Cambiaría mi alma por un minuto más con mi hijo. Entonces lo vi. Una figura se acercaba entre la tormenta.

Un hombre viejo encorbado, cubierto por un sombrero enorme que le tapaba el rostro. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba como un trueno. Se detuvo frente a mí y con voz rasposa dijo, “José, ¿qué es eso tan grande que estás dispuesto a entregar por tan poco tiempo?” Yo no sentí miedo, sentí una extraña calma. Quiero que todo vuelva a ser como antes.

Quiero a mi hijo. Quiero que mi tierra viva. Que el sol vuelva a brillar para mí. Haré lo que sea necesario. El anciano sonrió. Bajo la sombra del sombrero. Dos destellos rojos brillaron apenas un segundo. 5 años. José. Te daré lo que pides, pero al final vendrás conmigo. No habrá vuelta atrás. Extendió su mano.

Su piel era tan fría que me dolió tocarla. Apreté su palma con fuerza y un trueno estremeció el cielo. Cuando lo solté, él ya no estaba. Solo el olor a tierra mojada quedó como testigo del pacto. A la mañana siguiente, el sol volvió a salir con una luz dorada que no recordaba haber visto jamás. Las vacas parieron crías fuertes, las gallinas llenaron el corral de vida y las semillas que había dado por perdidas comenzaron a brotar de nuevo.

El rancho renació y yo con él. Por primera vez en años me sentí bendecido, pero en el fondo sabía que eso no venía del cielo. Pasaron los meses y mi fortuna creció tanto que los vecinos comenzaron a hablar. Algunos decían que había encontrado oro, otros que había hecho un trato con fuerzas que no entendían.

Yo solo sonreía. No me importaban sus palabras. Había recuperado todo lo que el cielo me quitó. Sin embargo, la felicidad no duró. Cada noche, cuando la oscuridad se apoderaba del campo, empezaron los sonidos. Pasos sobre el techo, risas lejanas, murmullos que decían mi nombre. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero después comenzaron a pasar cosas que no podía explicar.

Las velas se encendían solas, las herramientas se movían de lugar, los animales evitaban mirarme. Y una noche, mientras estaba sentado afuera mirando las estrellas, lo vi. Una figura se acercaba entre la neblina del corral. Caminaba despacio como si flotara. Era él, mi hijo mío, pero algo en su rostro me heló el alma.

Su mirada ya no era humana. ¿Eres tú, hijo mío?, pregunté con voz temblorosa. El niño no respondió, solo me observó y luego sonrió con una calma que no era de este mundo. Intenté acercarme, pero se desvaneció frente a mí como si el aire se lo tragara. Esa noche no dormí.Comprendí que había pedido algo imposible, que mi deseo envuelto en dolor había sido escuchado, pero por el lado equivocado.

Desde entonces, cada día que pasaba, el rancho florecía, pero mi alma se marchitaba. Cuanto más crecía mi riqueza, más se apagaba mi fe. Y fue en ese punto cuando comencé a sentir la verdadera maldición. No la de un castigo, sino la de un silencio absoluto. El mismo silencio que una vez confundí con abandono. Han pasado años desde aquel pacto y hoy cuando miro al horizonte sé que el tiempo se acaba.

El aire huele distinto, las sombras del atardecer parecen más largas. Por eso decidí contar esta historia, porque quizá tú que estás escuchando esto también te has sentido ignorado alguna vez por el cielo. Pero quiero advertirte algo. Cuando el cielo calla no significa que nadie te escuche. A veces el que responde no viene de arriba.

Si estás escuchando este video, comenta la fecha en que empezaste a oírlo. Esa fecha será el inicio de un ciclo. Escúchalo durante 21 días. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay energías que se mueven cuando uno vuelve a creer. Y si después de esos 21 días sientes que algo dentro de ti cambió, entonces mira el siguiente video.

La campana que suena cuando nadie reza. Dicen que quien logra oírla nunca vuelve a ser el mismo. Esa mañana el viento cambió de dirección. No fue un simple capricho del clima. Fue como si el campo respirara hacia atrás. Las hojas de los mestites giraron con un susurro áspero y los perros del vecino callaron a la vez, como si una consigna secreta hubiera recorrido el llano.

Supe que el tiempo concedido empezaba a cerrarse sobre mí. Había vivido años de abundancia, pero lo único que no pude recuperar fue la paz. Todo lo demás llegaba y se iba como una marea caprichosa. Las manos me olían a tierra nueva y aún así mis noches olían a vacío. La primera señal fue pequeña. La bomba de agua, que nunca fallaba, comenzó a pulsar a intervalos que sellan una especie de latido.

Un, dos, tres, pausa larga. Un, dos, tres, pausa larga. Lo conté sin querer. No era un desperfecto, era un mensaje sin palabras. Caminé hasta el pozo y sentí el aire más frío, como si alguien hubiera dejado la puerta de un cuarto subterráneo abierta. Me asomé y vi reflejo moverse con retraso, como si el agua dudara de mi existencia.

No era miedo lo que sentí. Era una certeza antigua la que se reconoce en los huesos cuando lo invisible se acerca. Esa noche volvió el niño. No caminó. Se deslizó con una suavidad que rompía cualquier recuerdo de infancia. No traía barro en los zapatos. No tenía el aliento tibio de las carreras por el patio. Traía un silencio perfecto.

Me miró sin juicio, como si supiera que mi culpa ya pesaba suficiente. Quise hablarle y mi voz se quedó pegada en la garganta. No me pidió nada, solo levantó la mano, señaló hacia la casa y luego hacia el cielo. Entendí que debía entrar. Al cruzar la puerta, las paredes tenían el olor de una casa nueva, aunque yo sabía que no lo era.

Sobre la mesa, junto a la lámpara de petróleo, había una campana pequeña de bronce que jamás había visto. La toqué con la yema de los dedos y vibró sin sonido, como un eco que no pertenece a este mundo. Cuando levanté la vista, el niño ya no estaba. A partir de entonces, la campana comenzó a aparecer en lugares distintos.

a veces sobre el respaldo de la silla, otras en la repisa de la cocina, una vez en el alfizar de la ventana abierta, como si el aire lo hubiera dejado ahí. Nunca le escuché sonar, pero su presencia era más sonora que cualquier golpe de metal. Supe que ese objeto era el puente entre mi error y la posibilidad de enmendarlo, no porque alguien me lo dijera, sino porque en la fibra más antigua de mi memoria sentí el llamado a una disciplina que había olvidado, la disciplina de agradecer, incluso cuando el mundo no obedece.

El rancho, mientras tanto, comenzó a mostrar su otra cara. Los surcos mejor trazados se llenaron de grietas como piel reseca. Las vacas antes fértiles miraban hacia el mismo punto del horizonte por minutos enteros, inmóviles, como si alguien las hipnotizara. Los gallos cantaban a horas extrañas y lo más inquietante, las sombras se quedaban pegadas a los objetos aún cuando el sol estaba en lo alto.

Empecé a marcar en un cuaderno cada rareza, como si llevar registro pudiera devolverme el control. Día uno, latido de la bomba. Día dos, campana en la cocina. Día tres, sombra detenida bajo la escalera. Día 4, reloj de pared que se detiene siempre a la misma hora. Día 5, un susurro breve que dijo mi nombre. Sin hostilidad y sin cariño, solo como registro.

Una tarde, el viejo del sombrero volvió a presentarse, esta vez no en la tormenta, sino con la naturalidad de un visitante al que se le adeuda una conversación. No golpeó la puerta. Estaba sentado en el pollo con la campana de bronce entre las manos, pequeña, dócil, como unanimal dormido.

Me ofreció asiento a su lado con un gesto mínimo y sonrió, no con burla, sino con la certeza del que conoce un calendario que los demás no pueden leer. “¿Has prosperado?”, dijo sin preguntar. “Y sin embargo, no sonríes igual.” Le respondí que la abundancia tiene grietas cuando no nace de la fuente correcta.

Él la sintió como si estuviera esperando esa frase. No vine a cobrar todavía, José. Vine a recordar. El tiempo no retrocede, pero se puede estirar si uno mira con atención. La campana vibró en sus manos sin emitir sonido y comprendí que ese objeto era una especie de llave. Entonces se inclinó hacia mí. y me habló con una dulzura siniestra.

Si quieres estirar el tiempo, oirás la campana. Cuando lo hagas, recordarás lo que prometiste a cambio. Ninguna deuda se pierde. Yo no discutí. Por primera vez tuve la lucidez de no pelear con lo inevitable. Me limité preguntar por qué el niño volvía. La respuesta fue una parábola tan simple como una espina. Lo pedido en dolor no regresa igual.

Hay caminos que no aceptan atajos. El viento levantó polvo y cuando lo dejé de ver, la campana se quedó sobre mis rodillas. Más liviana de lo que parecía, más pesada de lo que mi corazón soportaba. Esa noche comprendí lo que debía hacer. Me senté frente a la mesa con la campana y el cuaderno.

Escribí la fecha, le hablé al silencio con respeto y dije las palabras que un día olvidé. Gracias por lo que no entiendo. Guíame para reordenarlo torcido. Si debo aprender, que mi aprendizaje tenga sentido. Me prometí escuchar durante 21 días seguidos esta historia, no por superstición, sino porque la repetición crea senderos en la mente y yo necesitaba un camino nuevo.

Si estás conmigo hasta aquí, escribe en los comentarios la fecha en la que empiezas tu propio ciclo. Esa fecha será tu semilla. Cuando vuelvas en el día 21, verás cuánto ha crecido lo que hoy no se ve. Los primeros siete días fueron un pulso. El campo resistía. El cielo amanecía con un color metálico y en la cocina las cucharas vibraban apenas, como si alguien caminara en el cuarto de arriba.

Yo encendía la lámpara y dejaba la campana a su lado. No la tocaba, solo la miraba. Y al mirarla recordaba. Recordaba a mi hijo corriendo tras un papalote hecho con periódico. Recordaba las tardes en que el maíz parecía un mar amarillo. Recordaba mi respiración tranquila al final de la jornada. Esos recuerdos no meían.

Me ordenaban, me devolvían una columna vertebral que había confundido con orgullo. Empecé a trabajar la tierra con una precisión nueva, no para exigirme milagros, sino para honrar procesos. El día 8 apareció la primera señal distinta. Un colibría entró por la ventana y se quedó suspendido frente a la campana como si estuviera leyendo un código invisible.

Batió las alas con tanta rapidez que el laila alrededor de su cuerpo brilló. Después se fue sin ruido. Me reí sin motivo y supe que algo en la casa había cambiado de densidad. Lo invisible estaba pesado. Es difícil explicarlo, pero es como cuando abres una ventana en un cuarto cargado. No entra solo oxígeno, entra a orden. El día 9 vi de nuevo al niño a la distancia del corral.

No se acercó, tampoco se vaneció. Esta vez levantó la mano y me señaló la noria. Caminé sin quitarle los ojos de encima y al mirar hacia el fondo del pozo, vi una luz suave. no solar, no de lámpara, una luz que parecía venir de abajo como si el agua estuviera amaneciendo. Me arrodillé y entendí que debía soltar los nombres, las quejas, las comparaciones.

Llamé al niño por su nombre una sola vez con ternura y me quedé en silencio. La luz respiró conmigo. La sensación no fue de pérdida, fue de intercambio. Una parte de mí se fue volviendo liviana. Subí la vista para agradecérselo y ya no estaba. El día 10, la campana se calentó entre mis manos aún sin haberla acercado al fuego.

La dejé sobre la mesa y escuché por primera vez su sonido. No fue un tañido metálico, fue un llamado que vino desde adentro de mi pecho, una vibración que ordenó mis pensamientos en fila. El sonido me dijo sin palabras que el tiempo prestado se acercaba a su borde, pero que un borde también puede ser un inicio si uno se atreve a nombrarlo.

Así que hice algo que me hubiera parecido inútil antes. Pedí perdón. Lo pedí en voz baja, cuidando cada sílaba como se cuida una semilla muy rara. No expliqué, no discutí, no exigí. Solo pedí perdón por haber confundido silencio con abandono. Pedí perdón por querer apurar procesos que se toman su tiempo para llegar a puerto.

Pedí perdón por olvidar agradecer cuando las manos me dolían. El día 11, los grillos callaron a la misma hora y el reloj de Palc volvió a moverse durante unos segundos. Avanzó 3 minutos y se detuvo otra vez. No tenía explicación, pero sentí que cada segundo recuperado era un hilo más reparado en una red que algún día tensé hasta romperla.

Abrí el cuaderno yescribí una frase que no sé de dónde salió. No todo lo que pide alivio trae luz. Leí la frase en voz alta y la casa pareció a sentir. El día 12 y el día 13 fueron días de presencia pura. Venían vecinos a preguntar por los cambios en la tierra, por el color extraño del cielo a esa hora en que las aves comienzan a volver a su casa.

Los atendí con paciencia y sin alardes. A uno de ellos, que me preguntó si yo haría de nuevo ese tipo de pactos y la vida me los ofreciera, le respondí con una imagen. Si tienes sed en el desierto, no bebes cualquier cosa, brilla. Aprendes a escuchar el agua. No insistió. se fue con una tranquilidad que no trajo. El día 14 la campana volvió a sonar desde dentro de mí y escuché con claridad un nombre de video que no era un simple título, era una ruta, la campana que suena cuando nadie reza.

Entendí que debía compartirlo. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta historia te acompaña, escribe. Yo quiero oír la campana en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que te ancles a una decisión concreta. Esa frase es un paso, tal vez el primero. El día 15, el viejo del sombrero regresó.

Esta vez lo vi venir desde lejos entre la arboleda, como si caminara sobre el hilo fino que separa lo visible de lo íntimo. Se sentó frente a mí y observó la campana con una devoción extraña. Después me miró con esos destellos que no son humanos y dijo que en mi casa olía distinta. Menos humo, más pan recién horneado. No me burlé, no discutí, no temblé.

Le pregunté si el tiempo concedido era un muro o una puerta. Sonrió sin dientes, con una alegría antigua. El tiempo concedido es un espejo, José. Verás lo que eres. Si tienes el valor de sostener la mirada, el espejo se abre. Me pidió la campana. No se la di. No por rebeldía, sino porque comprendí que no era suya.

Él se rió con suavidad, no con desprecio, con la resignación de alguien que acepta los giros de una historia bien contada. Se puso de pie y tocó la madera de la mesa con los nudillos, tres golpes suaves. La casa entera respondió con un murmullo, como si las tablas respiraran. “Falta coco”, dijo.

“Aquello no fue una amenaza, fue un punto en el calendario. Cuando se fue, el aire dejó una estela de mente y carbón. Día 16. Amanecí con el corazón ligero y el campo, aunque cansado, parecía agradecerme el cuidado. Sembré a mano un pequeño cuadro de maíz, no por necesidad, sino por respeto. La tierra se deja tocar de maneras que los años enseñan.

Al terminar, la sombra de mi cuerpo no se quedó pegada a mis botas. Fue la primera vez en meses que la sombra obedeció al sol. Me senté en el umbral y cerré los ojos. La campana sonó una sola vez. La escuché con todas mis costillas. Supe que debía contar todo, sin adornos, sin orgullos. Por eso estoy aquí hablándote. Y si estás aquí conmigo, deja tu rastro.

Escribe en los comentarios una frase corta que te comprometa con la luz. Puedes escribir, “Yo decido volver a la luz. Quiero leerte. Quiero que tu palabra se vuelva cuerda.” Día 17. La casa empezó a oler a pan otra vez. No tenía horno encendido. Lo supe entonces con la certeza con la que se reconoce la voz de alguien querido.

El cielo no me había abandonado. Fui yo quien confundió el silencio con ausencia. Ese aroma era el recordatorio de que la gracia no grita, llega en puntas de pie. Me detuve frente a la campana y la toqué. Esta vez sí sonó y el sonido fue limpio, como un hilo de agua. No me prometió nada. Solo me sostuvo. Día 18.

El niño entró por la puerta sin ruido, igual que la primera vez, pero ahora sus ojos tenían brillo de amanecer. No habló, no hizo señas. Se sentó frente a mí y levantó la campana con una delicadeza que no aprendió en esta casa. La sostuvo a su altura de pecho y esperó. Yo no supe qué hacer, así que hice lo único sensato, respirar. A cada respiración la campana vibraba.

Apenas cerré los ojos y vi mi vida como se ve una siembra acelerada. El día en que dije palabras que no debía, el día en que olvidé agradecer, el día en que exigí en vez de confiar. No vi castigos, vi consecuencias. Cuando abrí los ojos, el niño sonrió. Fue la primera sonrisa que no lastimó. Día 19.

El viejo no volvió, pero lo sentí rondando, como se siente la sombra de un tejón detrás de una barda. No era amenaza, era expectativa. Me puse mi camisa limpia, lavé mis manos, ordené la mesa. Se iba a mirarme en el espejo del que habló. Prefería que la casa me encontrara de pie. La tarde trajo un color de cobre en el cielo y el viento lía naranjo.

Aunque no hay naranjos en mi rancho. Ese aroma no venía de aquí, venía de donde vienen las promesas antiguas. Día 20. Dormí poco, no por ansiedad, sino por vigilia. Quise estar atento. En la madrugada, la campana vibró sola y la lámpara de petróleo encendió con una flama más clara de lo normal. Me quedé mirando la flama y noté que no titilaba, permanecía recta, como un dedo apuntandohacia arriba.

La luz no me dijo palabras, pero entendí el gesto. Miré el reloj de pared. Sus manecillas comenzaron a caminar hacia delante. Uno, dos, 3 minutos. Se detuvieron en una hora exacta que me estremeció. La misma a la que tantas veces me sentí solo. La misma a la que hoy sé que se me ofrecía compañía si yo sabía guardar silencio.

Día 21. El amanecer trajo algo que no había sentido jamás. No era paz, era acuerdo. Un acuerdo entre el suelo y mis pies, entre mi pecho y el aire, entre mis errores y mi voluntad de enmendarlos. Salí al patio y el niño estaba junto al pozo. No corrí. Caminé con calma y me detuve a un paso.

Él extendió la campana hacia mí. Cuando mis dedos tocaron el bronce, el viejo del sombrero apareció junto a la puerta sin ruido, sin sombra alargada. Nos miró a los dos. Sonrió como sonríen los que saben que la historia llegó a su borde justo y dijo una sola frase: “Hoy sabrás qué muestra el espejo.” La campana vibró con un temblor que parecía venir de todas las paredes.

El pozo exhaló un aire fresco, la lámpara encendió sin mecha. El reloj avanzó 3 minutos y se detuvo. El viejo levantó la cabeza como quién escucha una orden que no se pronuncia. Yo apreté la campana y sentí que el sonido me atravesaba. No pude contener las lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de reconocimiento.

El niño me miró con esa luz que no se compra ni se arrebata. El viejo dio un paso hacia nosotros y fue entonces, justo entonces, cuando entendí que el espejo del tiempo prestado no me iba a mostrar al viejo ni al niño. Me iba a mostrar a mí tal como soy cuando no exijo, cuando no negocio lo sagrado, cuando sostengo en la mirada sin bajar la cabeza.

Respiré y el aire supo a pan recién horneado. Si has llegado hasta aquí, escribe quiero ver el espejo en los comentarios y cuando termines tus 21 días regresa y dime qué te mostró. Si sientes que esta campana está latiendo en tu pecho, ve después a escuchar la historia que continúa en la campana que suena cuando nadie reza.

Dicen que quien logra oírla aprende a distinguir el silencio del abandono. Y a veces, solo a veces, el reloj concede 3 minutos más. ¿Listo para mirar de frente lo que el espejismo del deseo te ocultó todo este

News

El amo obligó a la esclava a pelear con osos por diversión, hasta que ella se defendió y lo mató.

El amo obligó a la esclava a pelear con osos por diversión, hasta que ella se defendió y lo mató….

Ella rechazó la cama del capataz. Él la azotó hasta que se sometió. Su venganza fue brutal.

Ella rechazó la cama del capataz. Él la azotó hasta que se sometió. Su venganza fue brutal. Los…

Este retrato de madre e hija de 1899 parece pacífico, hasta que se amplía la mirada hacia los ojos de la niña.

Este retrato de madre e hija de 1899 parece pacífico, hasta que se amplía la mirada hacia los ojos de…

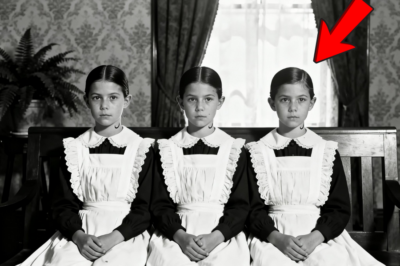

Este retrato de 1902 de tres niñas huérfanas parece normal… hasta que ves su cicatriz idéntica.

Este retrato de 1902 de tres niñas huérfanas parece normal… hasta que ves su cicatriz idéntica. Este retrato de 1902…

Este retrato de estudio de 1919 de dos “gemelos” parece adorable hasta que te fijas en los zapatos.

Este retrato de estudio de 1919 de dos “gemelos” parece adorable hasta que te fijas en los zapatos. …

Era sólo un retrato de una madre y sus hijas, pero mire más de cerca sus manos.

Era sólo un retrato de una madre y sus hijas, pero mire más de cerca sus manos. Era…

End of content

No more pages to load