El INVIERNO Más Brutal Mató Más Que Stalin — −52°C ANIQUILÓ 600,000 Wehrmacht Sin Disparos

Imagina el sonido del viento ruso aullando como un lobo herido en la noche eterna. No hay balas silvando, no hay explosiones retumbando, no hay tanques rugiendo en la distancia, solo el crujido implacable del hielo formándose en tus pestañas, el temblor incontrolable de tus músculos traicionándote y el fuego invisible que quema tu carne expuesta a -52 gr bajo cer.

Esto no era la guerra contra Stalin, esto era la guerra contra la naturaleza misma, un enemigo sin rostro ni piedad que en el invierno de 1941 por 1942 se cobró 600,000 vidas de la Wermach alemana más que cualquier batalla campal más que cualquier contraofensiva soviética. 600,000 hombres que murieron congelados sin que se disparara un solo tiro.

Piensa en Hans Müller, un panadero de 22 años de Hamburgo que nunca había visto nieve antes de cruzar la frontera soviética. Han se alistó en 1939 lleno de promesas de gloria rápida, creyendo las mentiras de la propaganda que pintaba a los eslavos como inferiores y a la Unión Soviética como un gigante de barro que se derrumbaría en semanas.

En junio de 1941, cuando la operación Barbarroja desató 3 millones de soldados sobre la URS, Hans marchaba con su división de infantería ligera, riendo con sus camaradas sobre cómo pasarían el invierno bebiendo bodka en Moscú. La realidad los golpeó como un martillo en octubre, cuando las primeras nieves cayeron no como un manto suave, sino como el preludio de un apocalipsis blanco.

Hitler y sus generales cometieron el error fatal de subestimar el invierno ruso. Creían que la Blitzkrieg los llevaría a Moscú antes de que el frío llegara. “El invierno no existe en Rusia, solo en los calendarios”, bromeaba un oficial en Berlín. “Pero Rusia no es Alemania. Sus inviernos no son fríos, son catastrofas bíblicas.

En noviembre de 1941, las temperaturas en el frente de Moscú cayeron a -30 gr de golpe. Los soldados alemanes, equipados con uniformes de otoño, chaquetas delgadas y botas que no aislaban, empezaron a sufrir. Pero eso fue solo el comienzo. Hans recordaba como sus dedos se entumecían al cargar el fusil Mauser, como la saliva se congelaba en su bigote antes de poder escupirla.

La primera señal de desastre llegó con el barro. El Rasputza, ese periodo maldito donde las lluvias otoñales convierten las estas en un lodasal pegajoso que succiona botas, inmoviliza tanques y transforma kilómetros de avance en pesadillas semanales. Divisiones enteras quedaban varadas comiendo raciones húmedas que se pudrían en sus estómagos.

Cuando el suelo finalmente se congeló en noviembre, los vehículos pudieron moverse de nuevo, pero los hombres ya estaban exhaustos, desnutridos, con sistemas inmunológicos destrozados. Entonces llegó el verdadero verdugo, el invierno. El 6 de diciembre de 1941, las temperaturas en las afueras de Moscú tocaron -40º. Hans y su unidad habían avanzado hasta las puertas de la capital soviética, exhaustos pero eufóricos.

Podían oler la victoria. Pero esa noche el termómetro cayó aún más. A la mañana siguiente despertaron con un mundo transformado. El aliento se convertía en nubes de vapor que congelaban sus narices internas. Las cejas se cubrían de escarcha blanca. Las armas fallaban porque el aceite lubricante se solidificaba como cemento.

Los motores de los Pancer 3 se negaban a arrancar sus bloques congelados en un sarcasmo cruel del destino. Hans vio morir a su primer compañero por el frío esa misma semana. Fritz, un berlinés bromista de 19 años, se quedó dormido durante su turno de guardia en el frío extremo. El sueño es el asesino sigiloso. Hans lo sacudió horas después, pero Fritz ya no era Fritz.

Su cuerpo estaba rígido como una estatua de hielo, su piel grisa cubierta de cristales, sus ojos abiertos en una expresión de sorpresa eterna. No había sangre, no había heridas de bala, solo el invierno, ese titán silencioso que no distingue entre soldado y civil, entre invasor y defensor. La gangrena por congelación se extendió como una plaga bíblica.

Los médicos alemanes, superados en número y sin equipo adecuado, amputaban dedos, pies, manos enteras con cerruchos romos en tiendas que eran extensiones del infierno helado. Hans presenció operaciones a la luz de velas, donde hombres gritaban hasta quedarse roncos mientras les cortaban las extremidades negras y muertas.

“Mejor un pie menos que una vida menos”, les decían los cirujanos. Pero muchos morían de shock, de infección o simplemente porque sus cuerpos ya no podían más. El olor a carne podrida se mezclaba con el edor a sudor rancio y excrementos congelados. Los suministros fallaron catastróficamente. Hitler había prohibido preparar ropa de invierno, convencido de que la guerra terminaría antes.

Cuando el cuarto ejército pidió urgentemente abrigos, botas forradas y guantes en noviembre, la respuesta de Berlín fue una orden ridícula. Mantengan la moral alta y avancen. Un cable desesperado delgeneral Guderian resume la estupidez. Tropa sin ropa de invierno adecuada congelándose en sus posiciones. La respuesta, nada.

Los trenes de suministros quedaban atrapados en el barro o bombardeados por partanos soviéticos que conocían cada rincón nevado como la palma de su mano. Hans y sus compañeros quemaban todo lo que encontraban para calentarse. Muebles de aldeas abandonadas, puertas de granjas, incluso sus propias pertenencias. Robaban pieles de animales a campesinos aterrorizados, pero no era suficiente.

Dormían asinados en agujeros excavados en la nieve, respirando el aliento caliente de los demás para sobrevivir la noche. Pero el viento penetraba todo, un cuchillo invisible que cortaba hasta el alma. A las 3 de la mañana, la hora más oscura era cuando más morían, congelados en sueños, con sonrisas congeladas en rostros demacrados.

El invierno no solo mataba directamente, multiplicaba cada horror de la guerra. Los tanques inmovilizados eran blancos fáciles para los T34 soviéticos que ahora contraatacaban con furia renovada. Los aviones Mesergmit no podían despegar de pistas heladas. La artillería se atascaba y los hombres, debilitados por el frío, caían como moscas ante contraataques que en verano habrían repelido fácilmente.

Su lanzó su contraofensiva el 5 de diciembre, precisamente cuando el termómetro marcaba -45 gr cerca de Moscú. Divisiones alemanas enteras colapsaron, no por balas, sino porque sus soldados ya no podían luchar. Piensa en el dolor constante, ese ardor que empieza en las puntas de los dedos y sube como lava. Hans describía como sus pies se convertían en bloques de plomo insensibles al principio, luego punzantes como si miles de agujas los perforaran.

Al final la piel se ampollaba, se rompía, supuraba un líquido negro que se congelaba al instante. Caminar era tortura. Cada paso era una elección entre agonía y muerte segura. Muchos preferían quitarse las botas y quedarse quietos, esperando el sueño misericordioso. Las enfermedades explotaron. Disentería por agua contaminada que se congelaba en sus cantimploras.

Tifus propagado por piojos que prosperaban en la ropa sucia y húmeda. Neumonía por pulmones helados que no se recuperaban. Hans vio a hombres toos sangre helada escupiendo cristales rojos sobre la nieve inmaculada. Los hospitales de campaña eran mataderos donde los médicos triaban. Los que podían salvarse iban a la mesa, los demás a fosas comunes improvisadas en el hielo eterno.

600,000. Ese número no es abstracto. Es Hans, que perdió tres compañeros en una semana y vio a su pelotón reducirse de 40 a 12 hombres. Es el cabo Leman, un padre de familia de Munich que cortó sus propios dedos gangrenosos con una bayoneta para no ser carga. Es el joven recluta Oto que enloqueció y corrió desnudo hacia la nieve gritando por su madre, desapareciendo la ventisca como un fantasma.

Cada uno de esos 600,000 tenía una historia, una familia esperando cartas que nunca llegarían. Sueños truncados por un invierno que no perdona arrogancia. Hitler culpó a los generales, fusilando algunos por falta de espíritu ofensivo. Pero la verdad era más cruda. Alemania no estaba preparada para una guerra de aniquilación en territorio ruso.

Habían conquistado Francia en semanas con Blitzkreg, pero Rusia era un leviatán. Napoleón lo había aprendido en 1812, perdiendo medio millón de hombres al frío y hambre. Hitler ignoró la lección, cegado por su ideología racista que veía a los rusos como un termenchen incapaces de resistir. Los soldados soviéticos, endurecidos por generaciones de inviernos siberianos, usaban uniformes acolchados, camuflaje blanco, incluso esquí para movilidad.

Sus generales conocían el terreno. Sabían que el invierno era su aliado más fidedigno. Mientras los alemanes temblaban en posiciones expuestas, los rusos atacaban en oleadas, aprovechando la noche ártica donde la visibilidad era cero. Hans recordaba noches donde el cielo parecía caer, estrellándose contra la tierra en forma de nieve cegadora y de esa oscuridad emergían siluetas gritando urrá antes de lanzar granadas.

El punto álgido del horror fue en enero de 1942, cuando las temperaturas alcanzaron -52 gr cerca del Leningrado y Moscú. A esa temperatura, el metal quema la piel desnuda. El diésel se gelifica. La saliva expuesta se congela antes de tocar el suelo. Hans vio tanques abandonados con puertas abiertas, sus tripulaciones congeladas en posición de huida.

Vio caballos rusos capturados, comidos crudos por soldados famélicos. Sus vientres abiertos humeando en el aire gélido. La moral se derrumbó. Cartas interceptadas por los soviéticos muestran el alma rota. Madre, no puedo sentir mis manos. Diles a mis hermanos que no vengan aquí. Este no es un lugar para hombres. Desertaban en masa, algunos rindiéndose solo por una manta.

Otros se suicidaban disparándose en la 100, prefiriendo una muerte rápida al sufrimiento lento. Hans mismo pensó enello una noche con su fusil cargado contra el pecho, pero el recuerdo de su hermana pequeña lo detuvo. Sobrevivió vendiendo su reloj por un par de mitones robados.

Cuando el viento arrecia a las 2 de la madrugada, ese momento en que el frío se clava como un cuchillo en los huesos, Han se acurrucaba en su agujero nevado, abrazando su rifle como si fuera el último pedazo de calor humano. Alrededor, los gemidos de los heridos se mezclaban con el aullido de la tormenta, un coro de almas perdidas que pedían misericordia al cielo indiferente.

Esa noche, su amigo Carl, un mecánico de colonia con manos que antes arreglaban motores y ahora apenas sostenían una granada, empezó a delirar. Veo a mi esposa, me ofrece sopa caliente”, murmuraba mientras sus labios se agrietaban y sangraban. Hans le pasó su último mendrugo de pan congelado, pero Carl ya no lo masticaba, solo lo chupaba como un niño desesperado.

Al amanecer, Carl era un cadáver helado, su cuerpo rígido, con la mano aún extendida hacia un fantasma invisible. El hambre se sumó al frío como un verdugo secundario. Las raciones se reducían a galletas duras como piedras y sopa aguada que se enfriaba antes de llegar a la boca. Hans cazaba cuervos con tirachinas improvisadas, arrancándoles las plumas con dientes entumecidos para asarlos en fogatas que duraban minutos.

Pero el hambre verdadera devoraba desde dentro. Estómagos contraídos que rugían más fuerte que los cañones lejanos, visiones de festines navideños en hamburgo que torturaban la mente. Un soldado de su compañía, apodado el gordo por su barriga de tiempos mejores, se comió su propio cinturón de cuero hervido y aún así se desvanecía en marchas que duraban horas por caminos que ya no eran caminos. Solo surcos helados.

Las máquinas traicionaban igual que los cuerpos. Los pancer 4, orgullo de la Wermcht, se convertían en esculturas inútiles, baterías congeladas, cadenas atascadas en hielo, cañones que no giraban porque el aceite se solidificaba. Los mecánicos pasaban horas golpeando con martillos los bloques de motor solo para verlos fallar de nuevo.

Hans vio un tanque entero abandonado porque el comandante, con congelación en las manos, no pudo accionar la escotilla. Dentro quedaron cuatro hombres congelados en sus asientos, con mapas aún abiertos sobre las rodillas, como si planearan una victoria que nunca llegaría. Los soviéticos los capturaban después, usándolos como barricadas rodantes en sus contraataques.

Sucov no perdía tiempo. Sus divisiones siberianas, traídas desde el lejano oriente, donde Japón no osó atacar, eran lobos blancos en la tormenta, vestidos con telas acolchadas que resistían el viento cortante, armados con subametralladoras PPSH que disparaban ráfagas mortales, incluso con guantes puestos, emboscaban posiciones alemanas al alba.

Hans participó en una de esas emboscadas fallidas. Su pelotón, alertado por un centinel congelado que no dio la alarma, vio emerger de la niebla una horda de figuras blancas sobre esquis. Las granadas de palo soviéticas explotaban como truenos, seguidas de bayonetas que cortaban gargantas entumecidas. Corrieron, dejando atrás a 20 hombres que gritaban hasta que la nieve lo silenció.

En las trincheras improvisadas, la rutina era un ciclo de agonía. Cabar en nieve dura requería picos que se rompían y las paredes colapsaban enterrando vivos a los excavadores. Hans cabó una durante tres horas, solo para que una luz la llenara de nuevo. Dormían en turnos, cuatro apretados en un hueco para dos, compartiendo el calor corporal que se escapaba como humo.

Pero el sueño traicionaba. La hipotermia inducía visiones de camas calientes, haciendo que los hombres se desabrigaran inconscientemente, despertando desnudos y temblando al borde de la muerte. No te quites la ropa, idiota”, gritaba Hans. Un compañero que se quitaba las botas murmurando sobre arena caliente de playas mediterráneas.

Los oficiales, aislados en sus búnkeres mejor protegidos, exigían imposibles. “¡Avancen hacia Moscú”, ordenaba el coronel por radio crepitante mientras el sorbía café de termos robados. Pero las radios fallaban por baterías heladas. Las órdenes llegaban distorsionadas como murmullos de fantasmas. Hans vio a un teniente ejecutar a un sargento por negarse a atacar una colina nevada defendida por artillería soviética.

El disparo resonó seco en el silencio blanco y nadie protestó. La disciplina se mantenía por miedo, no por lealtad. Esa noche el teniente desapareció en una patrulla y nadie lo buscó. Navidad de 1941 llegó como una burla cruel. En Berlín, Gobels transmitía villancicos por radio, prometiendo victoria inminente.

En el frente, Hans y los suyos compartieron un asado de caballo putrefacto cantando Stille Nach con voces roncas mientras morían dos más por Tifus. Un sacerdote capturado, un polaco que servía como camillero, bendijo a los agonizantes con agua congelada delbautismo improvisado. “Dios está en el frío”, murmuró uno, exhalando su último aliento en forma de nube que se disipó en la nada.

La primavera trajo no alivio, sino rasputizza inversa, de cielos que convertían trincheras en lagos fétidos, donde flotaban cadáveres hinchados. Los pies gangrenosos se infectaban en el barro y las amputaciones aumentaban. Hans perdió el 75% de su pelotón original. Los reemplazos eran niños de 16 años con uniformes que les colgaban aterrorizados por veteranos demacrados como él.

“Bienvenidos al infierno blanco,” les decía, pasándoles mitones agujereados. Stalingrado amplificó el horror. En 1942, el invierno regresó con igual ferocidad, pero ahora en ruinas urbanas donde el viento silvaba por esqueletos de edificios. Hans no llegó allí, pero cartas de compañeros describían ratas gordas disputadas por bayoneta, nieve roja por sangre perpetua y Paulus ordenando resistencia fanática mientras sus hombres comían botas.

El sexto ejército, orgullo de la Werm, se rindió no por balas soviéticas, sino por hambre y frío que los dejó como espectros andantes. Los partizanos rusos, fantasmas de la taiga, multiplicaban el terror. Sabotearon vías férreas, dejando trenes de suministros colgando de puentes rotos. Hans vio uno, vagones volcados con abrigos de invierno esparcidos sobre la nieve, inalcanzables por minas.

Los partizanos emboscaban con boys dejando cuerpos congelados con gargantas cortadas como advertencia. Mujeres y niños del bosque, endurecidos por hambrunas pasadas, luchaban con saña primitiva. La propaganda nazi se desmoronaba. Soldados rasos escuchaban radios soviéticas robadas. Alemanes, rendíos y viviréis. Algunos lo hicieron, arrastrándose por la nieve con manos en alto, solo para ser ejecutados por venganza o enviados a Gulags, donde el frío siberiano era aún peor.

Hans resistió, impulsado por rabia ciega contra un destino que lo había traicionado. En hospitales lejanos, los mutilados llegaban en trenes helados. Médicos amputaban sin anestesia, usando sierra y bodca como calmantes. Siguiente. Gritaban ante colas de extremidades negras. Hans visitó uno, vio a un amigo con piernas cerradas hasta el hueso, rogando por morfina que no existía.

“Diles que vuelva a casa”, susurró antes de morir de sangrado en una sábana congelada. El impacto en Alemania fue profundo. Madres esperaban hijos que volvían en ataúdes o no volvían. Hitler minimizaba pérdidas mínimas, pero fábricas producían prótesis masivas y reclutas cojeaban en desfiles propagandísticos. La guerra se volvió defensiva.

El invierno no solo mató cuerpos, sino el sueño de conquista rápida. Años después, Hans, inválido en una granja bárbara, revivía noches heladas en pesadillas. Sus nietos escuchaban historias. El frío no se siente, te come vivo desde dentro. Murió en 1968, enterrado con mitones que nunca olvidó. 600,000 como él, fantasmas del invierno que susurran, la arrogancia humana es frágil ante la furia de la Tierra.

Pero el invierno ruso no terminó en 1942. En Leningrado sitiado, 900,000 civiles murieron de hambre y frío, comiendo cola de madera y cuero de cinturones. Niños dibujaban soles en ventanas heladas, soñando con calor. El sitio duró 900 días, un invierno eterno de estertores humanos. En Moscú fábricas trabajaban bajo cero, obreros con dedos vendados forjándote 34 que aplastarían a los invasores.

Stalin visitó trincheras envuelto en abrigo, prometiendo venganza. Su copinaba desde búnkeres usando el frío como arma. Dejad que se congelen, luego los barreremos. Los aliados occidentales ignoraron en parte este horror enfocados en África y Normandía. Pero Bagration en 1944, otro invierno sangriento, destruyó el grupo centro alemán.

El frío preparó el camino a Berlín. Hoy museos rusos exhiben botas congeladas, cartas garabateadas, tanques oxidados. Veteranos ancianos cuentan, “No luchamos contra hombres, contra el general invierno.” Sus ojos aún brillan con terror helado. Imagina caminar por taiga Nevada hoy sintiendo el eco de esos pasos. El viento lleva susurros.

No vengáis, no vengáis. 600,000 Ecuáan eterno, recordándonos que la naturaleza reclama lo suyo con paciencia glacial. Y tú, ¿sentirías ese ardor en los dedos? ¿Oirías los gemidos en la tormenta? El invierno ruso no pregunta, devora. Pero llegado a este punto, el horror no termina, porque mientras la nieve y el hielo consumían cuerpos y almas, la guerra siguió su curso implacable.

Soldados que sobrevivían al aliento helado del frío recién comenzaban a enfrentar la destrucción física y moral que dejaba aquella catástrofe negativa. Familias en Alemania se deshacían con cada carta perdida, con cada nombre que jamás fue pronunciado en voz alta. Mientras tanto, en el invierno ruso, la naturaleza silenciosa convertía los campos de batalla en cementerios fantasma, donde los muertos no hablaban, pero sus huellas heladas recordabaneternamente la agonía de aquellos meses fatales. Ciudades como Leningrado

resistían un sitio que parecía interminable, mientras en los museos iberianos se preservaban vestigios de este invierno de muerte, zapatos destrozados por el hielo, cartas arrancadas del viento, máquinas de guerra oxidadas por la nieve. En estos museos impresionantes como el Hermitaje y el Palacio de invierno en San Petersburgo, las historias se mantienen vivas.

La majestuosidad de sus salones no oculta el dolor que esas reliquias transmiten. En vitrinas de cristal se exhiben botas y guantes hechos girones, testigos mudos de la desesperación, cartas escritas con manos congeladas, ociosas ahora en su quietud eterna. Sus palabras laten en tinta gélida como un grito silenciado. Sin embargo, la guerra, esa bestia insaciable, había más que ofrecer.

El invierno había sido un verdugo invisible, pero los hombres seguían luchando. La desesperanza y el frío hicieron brotar nuevos actos de heroísmo y tragedia. En las noches heladas de enero y febrero, en que la temperatura descendía hasta -50º, se libraron batallas decisivas. Los supervivientes adaptaron su cuerpo y mente a la tormenta.

Los soviéticos, conocedores de la Tierra y del clima, vestían ropas de invierno especiales y usaban esquí para moverse rápidamente entre montañas de nieve. Los alemanes, desposeídos y malequipados, sufrían no solo la batalla, sino el desgaste implacable del hielo y el viento ártico. En esas condiciones brutales, las órdenes eran tan frías e inhumanas como el aire gélido.

Algunos soldados desertaron, otros simplemente dejaron de luchar porque el invierno los había vencido antes que la metralla, pero otros aguantaron con las uñas y con el espíritu, impulsados por la esperanza, el miedo o la rabia. La humanidad se mostraba en sus estados más crudos, camaradas compartiendo un pequeño fuego que se apagaba rápidamente, compañeros ayudándose a ponerse ropa mojada o llorando en silencio mientras observaban congelarse en el silencio a sus amigos.

La batalla se volvió tan psicológica como física. Miles de hombres perecieron no en campos de batalla sangrientos, sino en trincheras cubiertas de nieve, sepultados bajo avalanchas, al borde de pozos de hielo, congelados en las madrugadas interminables. Y entre todos ellos, Hans, nuestro protagonista, era apenas uno de los cientos de miles cuyos cuerpos y nombres quedaron grabados en la memoria helada de la historia.

Su historia y la de aquellos 600,000 soldados alemanes que murieron en ese invierno más letal que cualquier ataque humano, nos recuerdan que la naturaleza puede ser una aliada o una enemiga feroz en tiempos de guerra. La guerra no solo se libra con balas y bombas, sino también con el frío que cala hasta los huesos y la desesperanza que consume el alma.

Hoy, cuando el invierno cubre aún las tierras de Rusia con su manto blanco, esos ecos de sufrimiento y resistencia resuenan en cada ráfaga de viento. Nos llaman a recordar, a no olvidar que la mayor batalla no siempre es contra un enemigo visible, sino contra la fuerza impersonal y cruel de la naturaleza. M.

News

El amo obligó a la esclava a pelear con osos por diversión, hasta que ella se defendió y lo mató.

El amo obligó a la esclava a pelear con osos por diversión, hasta que ella se defendió y lo mató….

Ella rechazó la cama del capataz. Él la azotó hasta que se sometió. Su venganza fue brutal.

Ella rechazó la cama del capataz. Él la azotó hasta que se sometió. Su venganza fue brutal. Los…

Este retrato de madre e hija de 1899 parece pacífico, hasta que se amplía la mirada hacia los ojos de la niña.

Este retrato de madre e hija de 1899 parece pacífico, hasta que se amplía la mirada hacia los ojos de…

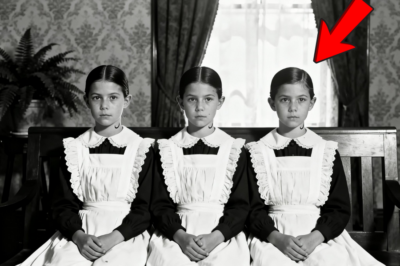

Este retrato de 1902 de tres niñas huérfanas parece normal… hasta que ves su cicatriz idéntica.

Este retrato de 1902 de tres niñas huérfanas parece normal… hasta que ves su cicatriz idéntica. Este retrato de 1902…

Este retrato de estudio de 1919 de dos “gemelos” parece adorable hasta que te fijas en los zapatos.

Este retrato de estudio de 1919 de dos “gemelos” parece adorable hasta que te fijas en los zapatos. …

Era sólo un retrato de una madre y sus hijas, pero mire más de cerca sus manos.

Era sólo un retrato de una madre y sus hijas, pero mire más de cerca sus manos. Era…

End of content

No more pages to load