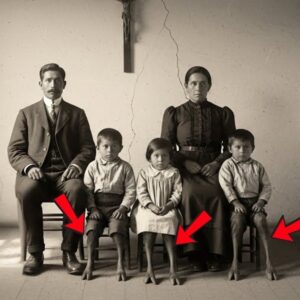

(1904, Ciudad de México) El Horror de la Familia Álvarez: Hijos Nacidos con Patas de Cabra

En 1898, la casa número 42 de la calle República de Chile era conocida en la Ciudad de México por su elegancia y por el aroma a pan dulce que solía emanar de su cocina. Allí vivían Esteban Álvarez, un respetado comerciante de telas, y su esposa, doña Carmen, una mujer piadosa y silenciosa que ocultaba su rostro tras un velo negro. El matrimonio parecía feliz, pero un vacío devoraba a Carmen por dentro: tras años de matrimonio, no habían podido concebir un hijo.

Sus rezos en la iglesia de Santo Domingo pasaron de súplicas a desesperación. Y fue entonces, en la desesperación, cuando alguien más pareció escucharla.

Una noche, mientras lloraba sola frente al altar, un hombre vestido con una capa oscura se sentó en el último banco. Su voz era grave y suave. “He escuchado tus plegarias, doña Carmen”, dijo. “La maternidad te espera, pero todo don exige una ofrenda”. El rostro del extraño no era monstruoso, pero sus ojos eran tan negros que no reflejaban la luz. Esa noche, Carmen volvió a casa cambiada. Al mes siguiente, anunció que estaba embarazada.

Los meses de gestación fueron extraños. Carmen dejó de ir a misa y un olor dulce y pesado, como a cera y carne quemada, impregnó la casa. El día del parto, una tormenta feroz azotó la ciudad. A las 3 en punto de la madrugada, Carmen dio a luz. La partera, una anciana llamada Rufina, ahogó un grito: el niño era pálido, casi transparente, y en lugar de pies, sus piernas terminaban en pequeñas pezuñas negras. Rufina cayó de rodillas, rezando. Carmen, sin embargo, acunó a la criatura y murmuró: “Él cumplió su promesa”. La partera Rufina nunca más fue vista salir de aquella casa.

Llegaron dos hijos más. El segundo nació con los ojos completamente negros; el tercero, en un silencio sepulcral.

La casa de los Álvarez se convirtió en una fortaleza de secretos. Las cortinas permanecían cerradas y del interior emanaba un sonido gutural, imposible de definir. El padre Gabriel, preocupado por la ausencia de Carmen, decidió visitarlos. La encontró pálida, descalza, dejando pequeñas huellas oscuras en el suelo. El sacerdote sintió un escalofrío. Antes de irse, ofreció bendecir a los niños. Carmen sonrió con tensión. “No necesitan bendición”, susurró. “Ya fueron reclamados por alguien mucho más antiguo que ustedes”.

El padre Gabriel fue encontrado muerto en su escritorio al día siguiente, con la mirada congelada en horror.

Esteban Álvarez, consumido por el pánico, intentó seguir a su esposa una noche, viéndola descender al sótano. Apenas dio dos pasos cuando una voz desde abajo le advirtió: “No bajes, Esteban. No querrás ver en qué se han convertido”. El hombre clavó la puerta del sótano. Semanas después, fue visto vagando por el zócalo, con las manos ensangrentadas, repitiendo una y otra vez: “No son míos, no son míos”.

El fin llegó en 1904. Los vecinos, alertados por un edor insoportable y un sonido animal—una mezcla de llanto humano y bramido de cabra—, llamaron a los guardias. Las campanas de la iglesia cercana repicaban sin ritmo, golpeando el aire como si se tocaran desde el infierno.

Un joven guardia, León Ramos, fue el primero en entrar. La mesa del comedor estaba cubierta de platos sin tocar, pan mohoso y velas consumidas. Las paredes mostraban símbolos extraños tallados a mano. Pero fue en el cuarto del fondo donde el horror se materializó.

Encontraron a los tres niños. Sus cuerpos estaban acomodados en círculo, envueltos en mantas. Sus rostros pálidos parecían de porcelana, con los ojos abiertos reflejando un dolor que no pertenecía a este mundo. Cuando un guardia se atrevió a mover las mantas, descubrió la verdad que sellaría la maldición: sus piernas terminaban en pezuñas negras y partidas.

En una esquina, la madre, Carmen, permanecía con los ojos perdidos, murmurando: “Fue él quien los reclamó. Los hijos del pecado no deben caminar entre los hombres”.

La familia Álvarez desapareció esa noche. La casa fue sellada por las autoridades, pero la maldición no hizo más que empezar.

A lo largo de las décadas, la casa cobró su precio. En 1907, un joven escéptico llamado Tomás entró en la casa por una apuesta; salió a la mañana siguiente con el cabello completamente blanco, murmurando que “ellos no caminan, ellos arrastran el infierno”. Años después, un vigilante nocturno, Don Hilario, vio una figura femenina tras la ventana; ella levantó su velo, revelando un cráneo. Murió dos días después.

En 1918, durante la pandemia, una enfermera llamada Magdalena escuchó un llanto de bebé, entró y encontró un muñeco con pezuñas bañado en sangre. Una voz infantil le susurró al oído: “Gracias por venir, mamá”. Enloqueció y murió días después.

En 1932, un grupo de seminaristas intentó investigar. Uno de ellos, Fray Mateo, escapó por poco, pero sus compañeros desaparecieron. Antes de huir, vio a Carmen en una mecedora en el sótano, con los tres niños sonriéndole desde su regazo. Mateo dejó un dibujo: tres cabritos con rostros humanos y la inscripción “Sanguis non moritur”. La sangre no muere.

En 1954, unos obreros que cavaban una zanja encontraron una cámara sellada bajo tierra. Dentro, tres cuerpos fetales con pezuñas. Al tocarlos, el aire se volvió irrespirable y los hombres enfermaron, muriendo entre delirios. Un periodista que investigó este hallazgo, Alberto Gaitán, fue encontrado días después dentro del terreno, su cuerpo seco y envejecido décadas en pocas horas. Su cámara contenía una sola foto: Carmen y tres niños sin rostro.

El último intento de perturbar el descanso de los Álvarez ocurrió en 1972. Un grupo de estudiantes universitarios decidió grabar un documental para desmentir el mito. Instalaron cámaras, micrófonos y luces en las ruinas de la casa.

La primera noche de grabación, el técnico de sonido ajustó sus auriculares y palideció. Lo que escuchaba no era el viento, ni los ruidos de la ciudad. Eran tres susurros infantiles, claros como el cristal, seguidos por el sonido rítmico e inconfundible de pequeñas pezuñas raspando la piedra del sótano. La cámara grabó solo oscuridad antes de que la cinta se quemara por completo.

Los estudiantes nunca fueron encontrados. La casa, finalmente, guardó silencio, como si, habiendo cobrado sus últimas víctimas, estuviera por fin satisfecha.

News

ESCLAVO SIAMÉS: Que se dividía entre la señora durante el día, y por la noche con el CORONEL.

Los Gemelos de Fuego: El Último Sacrificio de Elías y Elisa (Versión Extendida en Español) I. El Nacimiento de la…

Un granjero viudo esperaba una esclava que vendiera 10 centavos… hasta que una mujer gigante y fea bajó del auto.

La Gigante del Sertão: El Precio de Diez Centavos y la Tierra Conquistada (Versión Extendida) La Espera Bajo el Sol…

La Baronesa fue advertida, pero ella no sabía del Esclavo Gigante… esa noche se reveló la razón.

La Sombra Colosal y el Precio de la Verdad: La Redención Forzada en el Ingenio de Bahía (Versión Extendida) El…

La cadena rota: 170 años después, la promesa se ha cumplido

El Secreto de la Heredad: De las Cadenas de Yasminim a la Justicia de María (Novela Histórica Extendida) Introducción: El…

El esclavo gigante salvó a la heredera del diluvio… Nadie imaginó lo que haría después

La Enxurrada de la Libertad: El Rescate de la Heredera y la Fundación del Quilombo Eterno (Versión Extendida y Detallada)…

El coronel que aceptó compartir su esposa con seis esclavos: un pacto desastroso en el Recôncavo Baiano, 1863

La Sombra en la Casa Grande: El Legado de Humillación y la Redención Forzada en Santa Clara (Versión Detallada) El…

End of content

No more pages to load