La Herencia de las Gemelas de Balmont

Matanzas, Cuba. Marzo de 1765. La brisa marina, cargada con el aroma a salitre y melaza, apenas mitigaba el calor sofocante que envolvía el puerto. Un navío francés, el Vanneau, atracó en el muelle tras una travesía de seis largas semanas desde Le Havre. De la pasarela de madera descendieron dos figuras que capturaron instantáneamente la atención de todos los hombres presentes: Celestina y Margarita de Balmont, gemelas de veintitrés años. Vestidas con trajes de viaje de seda oscura, apropiados para su luto reciente, su descenso fue una exhibición de gracia aristocrática. Eran tan perfectamente idénticas que, incluso aquellos que las conocían íntimamente, a veces dudaban: mismo cabello castaño oscuro recogido en elaborados moños bajo sombreros de ala ancha, mismos ojos color avellana que mutaban entre verde y dorado según la luz, la misma piel pálida que delataba su ascendencia francesa, y la misma altura de 1,65 metros, notable para las mujeres de su época.

Sin embargo, a pesar de la duplicidad física, sus almas tenían matices sutiles. Celestina era la más impulsiva, la que se inclinaba a seguir sus instintos sin calcular completamente las consecuencias. Margarita era la calculadora, la estratega que pensaba tres movimientos por delante, como en una partida de ajedrez. Estas diferencias de temperamento pronto se volverían cruciales en los eventos que estaban por desarrollarse.

Las gemelas habían llegado a Cuba para reclamar su herencia. Su padre, el Barón Antoine de Balmont, había muerto tres meses atrás en la Hacienda Bellavista, la plantación azucarera que él había levantado durante veinte años hasta convertirla en una de las más prósperas de la provincia de Matanzas. Antoine había abandonado Francia en 1745, buscando fortuna después de dilapidar gran parte de su fortuna en el juego. En Cuba, encontró su vocación en el azúcar, el “oro blanco” que estaba creando fortunas. Había dejado estipulado un testamento extraordinario para la época: Bellavista, con sus 2,000 hectáreas de caña, su Casa Grande de veinticinco habitaciones, sus tres trapiches y sus 200 esclavos, se heredaba directamente a sus dos hijas en partes iguales. No a un pariente varón distante, sino a ellas.

La sociedad colonial cubana de 1765 estaba diseñada para que los hombres manejaran las propiedades. El testamento de Antoine era una afrenta a la tradición, pero era inatacable. Las gemelas, criadas por una madre ilustrada que les había enseñado no solo bordado y música, sino también matemáticas y filosofía, estaban decididas a tomar el control y demostrar su valía. Durante las seis semanas del viaje, se habían empapado en los libros de cuentas que sus abogados les habían proporcionado. Cuando el barco atracó, conocían los números de Bellavista mejor que muchos administradores conocían sus propias plantaciones.

En el muelle las esperaba Don Rodrigo Maldonado, el administrador que Antoine había empleado durante los últimos diez años. Un hombre corpulento de cincuenta años, curtido por el sol caribeño. Su saludo, aunque formal, destilaba escepticismo y un oscuro resentimiento por tener que reportar a dos mujeres jóvenes. “Señoritas de Balmont,” saludó con una reverencia tensa. “Bienvenidas a Cuba. Lamento profundamente la pérdida de su padre.” Margarita respondió con voz firme y clara, sin dar espacio a la familiaridad: “Gracias, Don Rodrigo. Estamos ansiosas por ver la hacienda y comenzar a comprender completamente las operaciones.”

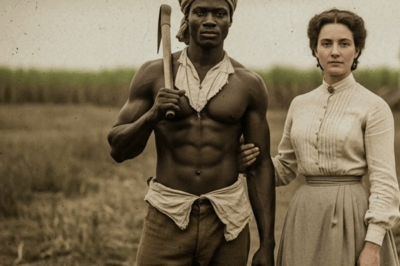

El viaje de dos horas a Bellavista las llevó por caminos de tierra roja, bordeados por interminables campos de caña meciéndose con la brisa. Por primera vez, las gemelas vieron la esclavitud directamente: hombres y mujeres trabajando bajo el sol brutal, vigilados por capataces con látigos, reducidos a la mercancía que su padre había poseído y que ahora ellas poseían. Era la confrontación directa con el fundamento moral podrido sobre el que se había construido su herencia. Celestina sintió náuseas, una reacción que intentó ocultar. Margarita, por su parte, observaba con una expresión cuidadosamente neutral, ya calculando cómo navegar este sistema que las repugnaba, pero del cual dependían económicamente.

Durante los primeros días, las gemelas se dedicaron a reuniones matutinas con Don Rodrigo, cuestionando gastos inflados y sugiriendo mejoras en la eficiencia. El administrador esperaba que se horrorizaran y huyeran de vuelta a Francia, dejándole el control, pero las preguntas penetrantes de las gemelas y su evidente preparación revelaron que no serían figuras decorativas fáciles de manipular.

Entre los veinte esclavos domésticos que servían en la Casa Grande, había uno que capturó la atención de ambas gemelas, aunque inicialmente ninguna se lo admitió a la otra. Se llamaba Tomás. Tenía veintiséis años, una estatura imponente de 1,85 metros y una complexión atlética. Su piel era color ébano pulido, y sus rasgos, de marcada simetría africana, contrastaban con lo que realmente lo distinguía: su mente. El Barón Antoine había tenido la peculiaridad de creer que los esclavos inteligentes eran más valiosos, y había seleccionado a Tomás específicamente por su notable intelecto, enseñándole a leer y escribir en español y francés, y permitiéndole acceso a su vasta biblioteca. Tomás había servido como una especie de secretario personal, manejando registros y correspondencia.

Fue Celestina quien primero habló con Tomás, una semana después de su llegada. Lo encontró en la biblioteca, absorto en la lectura de Cándido de Voltaire, una sátira filosófica. Cuando Tomás la notó, se levantó de golpe, cerrando el libro con la expresión de alguien sorprendido en una transgresión. “Perdone, señorita,” dijo rápidamente en perfecto español. “Su padre me permitía usar la biblioteca. No volverá a suceder.”

Celestina lo miró fijamente. “¿Qué piensas de Voltaire?”, preguntó, ignorando la disculpa. Tomás dudó, sopesando si era una trampa, y luego respondió con cautela y sofisticación: “Creo que Voltaire es sarcástico, que argumenta precisamente lo contrario, que el sufrimiento en el mundo es evidencia contra la idea de un Dios benevolente.” Celestina sintió un clic en su interior. “Tienes razón,” dijo. “Y aplicando su lógica a esta situación, a este sistema donde tú eres mi propiedad y yo tu dueña, claramente no estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿verdad?” Tomás la miró con una intensidad electrizante. “No, señorita. Definitivamente no estamos en el mejor de los mundos posibles.”

Esa conversación fue el inicio. Celestina comenzó a buscar excusas para visitar la biblioteca, encontrando en Tomás una conexión intelectual que nunca había experimentado con los hombres de su clase en París. Pero la conexión era más profunda que la intelectual; había una atracción física prohibida, una conciencia de la belleza y la fuerza del hombre que la inquietaba profundamente.

Margarita, la calculadora, notó el cambio en su hermana: el brillo en sus ojos, el cuidado extra en su vestimenta, las miradas furtivas hacia Tomás. Movida por la curiosidad y una competitividad gemela que nunca habían admitido, decidió investigar. Una tarde, visitó la biblioteca mientras Celestina estaba en Matanzas y encontró a Tomás organizando libros.

“Tomás,” dijo Margarita, cerrando la puerta. “Mi hermana me ha hablado de sus conversaciones. Dice que usted es extraordinariamente educado para… para alguien en su posición.” Tomás la identificó correctamente como la otra gemela, por alguna diferencia sutil que solo un observador astuto notaría. La conversación que siguió fue tan estimulante como las que había tenido con Celestina. Margarita era, si acaso, aún más aguda filosóficamente, y al igual que su hermana, sintió crecer la atracción prohibida hacia el esclavo de mente brillante y físico magnético.

Esa noche, cuando las gemelas estaban solas en su salón privado, Margarita confrontó a su hermana: “Celestina, necesitamos hablar sobre Tomás. Te has interesado en él de formas que van más allá de apreciar su intelecto.” Celestina no negó. “Sí,” admitió en voz baja. “Sé que es imposible. Sé que está prohibido. Pero no puedo evitarlo.”

Margarita asintió lentamente. Luego, pronunció las palabras que cambiarían su destino: “Yo también.”

Celestina la miró con sorpresa, luego con una gradual comprensión, una mezcla de celos y curiosidad. “¿Entonces qué hacemos?”, preguntó. Margarita pensó por un largo momento antes de responder: “Hacemos lo que siempre hemos hecho. Compartimos.”

Era una idea radical, pero la transgresión compartida aliviaría la culpa individual, y el riesgo sería distribuido. Cuando Celestina preguntó si Tomás tenía voz en esto, Margarita respondió con un pragmatismo brutal: “Es nuestro esclavo, Celestina. Legalmente no tiene voz en nada. Pero seremos amables, seremos generosas, haremos que su vida sea mejor de lo que sería de otra forma. No finjas que tiene una elección real. Nosotras tenemos el poder aquí.”

Durante los días siguientes, implementaron su plan. Convocaron a Tomás y le explicaron, con tanta delicadeza como la circunstancia lo permitía, que sería trasladado a una habitación privada contigua a sus apartamentos, oficialmente para estar disponible para cualquier tarea nocturna. Tomás, aunque no estúpido, aceptó con una mezcla de resignación y quizás un deseo reprimido. “Como ordenen, señoritas,” dijo.

Y así comenzó un arreglo que desafiaría todas las normas. Las gemelas se turnaban, visitando a Tomás en su habitación. Celestina buscaba una intimidad gentil y conversacional, extendiendo su conexión intelectual a lo físico. Margarita, más intensa y exigente, encontraba en él una pasión que igualaba la suya. Tomás navegó la situación imposible con una gracia notable, adaptándose a las necesidades de cada una, dando lo que requerían para sobrevivir en una posición donde cualquier paso en falso podría significarle consecuencias terribles. Durante el día, mantenían las apariencias perfectamente, pero los secretos, en una hacienda, siempre tienen la forma de filtrarse. Los otros esclavos domésticos notaron el cambio de habitación de Tomás, susurrando en la penumbra de los barracones.

Seis semanas después, el horror se hizo palpable. Celestina se dio cuenta de que no había tenido su sangrado mensual. Al principio lo atribuyó al estrés, pero las náuseas matutinas y la sensibilidad de sus pechos pronto le gritaron la verdad: Estaba embarazada de Tomás. Se lo confesó a Margarita esa misma noche. Y tres días después, Margarita tuvo que hacer su propia devastadora confesión: “Celestina, yo también estoy embarazada.”

Ambas embarazadas simultáneamente del mismo esclavo. Los bebés nacerían con rasgos que revelarían claramente su ascendencia mixta. El escándalo sería total: el rechazo social, la excomunión de la Iglesia, la posible intervención colonial y, para Tomás, la ejecución más horrible posible.

Durante días, discutieron opciones, descartando el aborto por peligroso y la fuga por inviable. Fue Margarita quien finalmente articuló la solución dolorosa pero práctica: “Tenemos que terminar esto con Tomás inmediatamente y, cuando nazcan, darlos en adopción secretamente. No podemos quedarnos con ellos, no sin destruir nuestras vidas.” Celestina lloró, pero sabía que su calculadora hermana tenía razón.

Esa noche convocaron a Tomás juntos. Le explicaron la situación, la necesidad de terminar el arreglo de inmediato. Tomás escuchó en silencio, su rostro neutro hasta que preguntó: “¿Y los niños? ¿Qué pasará con mis hijos?”

“No podrás conocerlos,” respondió Margarita con firmeza. “Serán dados en adopción a familias que puedan criarlos sin el estigma. Es lo mejor para todos.”

“¡¿Lo mejor?!” explotó Tomás, rompiendo su compostura. “Ustedes toman mi cuerpo, crean vida, y luego simplemente desechan las consecuencias, como si nada.”

“No tenemos elección,” dijo Celestina entre lágrimas. “Esto nos destruirá a todos si se descubre.” Tomás se resignó. “Hagan lo que deben hacer. No tengo poder para detenerlas de todas formas.”

Al día siguiente, Margarita tomó una decisión unilateral, sin consultar a su hermana, que causaría una brecha en su relación. Ordenó a Don Rodrigo que encontrara un comprador para Tomás en otra región de Cuba, lejos de Matanzas.

Cuando Celestina se enteró de la venta, su furia fue absoluta. “¿Cómo pudiste venderlo como si fuera ganado? ¡Él es el padre de nuestros hijos!”

“Precisamente por eso,” respondió Margarita con voz dura. “Mientras esté aquí, seremos tentadas a mantener una conexión. Y eso es peligroso, Celestina. Necesitábamos eliminar la evidencia. Si lo amábamos, nunca habríamos tenido la fuerza para dejarlo ir voluntariamente. Lo hice por ambas.”

Tomás fue enviado a Santa Clara sin que se le permitiera despedirse. Celestina se encerró en su habitación por dos días, llorando hasta el agotamiento.

Durante los siguientes meses, las gemelas ocultaron sus embarazos vistiendo ropas holgadas y limitando las visitas sociales. Finalmente, María Rosa, la cocinera criolla, las confrontó en privado. “Señoritas, sé que están ambas embarazadas. No soy ciega ni estúpida y sé que necesitan ayuda.”

María Rosa, con pragmatismo maternal, se convirtió en su única aliada. Ella hizo los arreglos: Josefa, una partera criolla y discreta, las asistiría en privado en la Casa Grande, evitando a los doctores blancos. Para después del parto, María Rosa conocía familias criollas y conventos en La Habana que tomarían a los bebés, criándolos sin hacer preguntas, asegurando que crecieran sin el estigma de su origen.

La Hacienda Bellavista, el imperio de azúcar, sangre y secretos, se preparaba para la llegada de los dos herederos no deseados. Las gemelas, unidas por la maternidad y el miedo, habían sacrificado a su amante y su honor por una supervivencia que ya nunca sería la misma. Su historia, aunque silenciosa, se convertiría en una leyenda en las sombras de la caña de azúcar, un testimonio de que incluso en el mejor de los mundos posibles, las pasiones prohibidas siempre exigen el precio más alto.

News

“Dame un hijo y te daré la libertad”… Pero una noche se enamoró perdidamente de él.

La Herencia de Caña y Culpa El calor opresivo de Saint-Domingue lo aplastaba todo. Isabelle de Fontaine estaba en la…

La esclava iba a ser utilizada por el heredero del coronel; ¡lo que hizo cuando vio esto dejó a todos atónitos!

A Escolha de Santa Cruz: Sacrifício e Redenção na Fazenda de 1857 O Coronel Sebastião Almeida despertou naquela manhã de…

LAS GEMELAS QUE COMPARTIERON AL MISMO ESCLAVO Y QUEDARON EMBARAZADAS SIMULTÁNEAMENTE

La Herencia Prohibida: Un Secreto de Sangre y Azúcar en Matanzas El barco francés atracó en el puerto de Matanzas,…

Las Hermanas de la Montaña y sus Prácticas Repugnantes—Encadenaron a su Primo como Esposo…

La Fe, La Espada y El Pecado Inimaginable de Los Ozarks Era el año 1892, y en la profundidad del…

LA ESCLAVA QUE DIO A LUZ AL HIJO DEL CORONEL Y SE CONVIRTIÓ EN SEÑORA DE LA HACIENDA

La noche tropical de 1872 se abatió sobre Camagüey, Cuba, con una furia inaudita. Relámpagos plateados hendían el cielo, revelando…

El establo de cría de las hermanas Pike: 37 hombres desaparecidos encontrados encadenados (utilizados como animales de cría) Virginia Occidental, 1901

El Criadero de las Hermanas Pike: El Secreto Sepultado de Black Creek El polvo frío nunca se asentaba realmente en…

End of content

No more pages to load