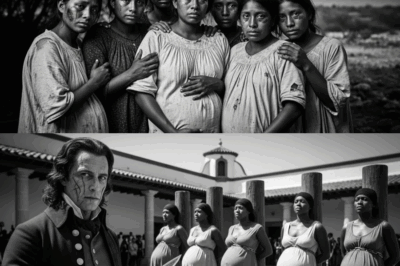

El ajuste de cuentas del Engenho: El nacimiento secreto que expuso los pecados de un amo y destruyó una dinastía de plantaciones brasileñas

En el brutal y bello paisaje de Bahía en el siglo XIX, el Engenho São Benedito era un mundo aparte: una fortaleza construida sobre la caña de azúcar, la autoridad absoluta y los secretos más profundos de la carne. El poder del amo, el señor Antenor, era absoluto; su palabra, ley. Su dominio, la Casa Grande, se alzaba en una silenciosa y cruda oposición a la húmeda oscuridad de la Senzala (los barracones de los esclavos). Sin embargo, como la historia suele demostrar, las mayores amenazas al poder rara vez son externas; son las verdades que se llevan en la sangre.

Esta verdad comenzó a aflorar en una noche tormentosa, marcada por los desgarradores gritos de Sinhá Amélia, la dueña de la casa, mientras luchaba en un parto prolongado y desesperado. Antenor, paseándose y fumando, se preocupaba menos por su esposa y más por la santidad de su nombre y su linaje. La única persona capaz de salvar a la madre y al niño fue llamada desde las profundidades: Ana de Xangô, la partera esclavizada, venerada por su pericia y sus ojos que parecían penetrar el alma.

Ana entró en la Casa Grande con la serena autoridad de un oráculo. Era una mujer cuyos movimientos estaban impregnados de sabiduría ancestral, un profundo contrapunto a la frágil arrogancia de los amos. Mientras trabajaba, el rostro de Amélia se contraía de dolor y una súplica silenciosa y terrible.

Finalmente, el llanto penetrante de un recién nacido rompió el silencio. El alivio fue momentáneo, rápidamente reemplazado por una conmoción profunda y sísmica cuando Ana alzó al bebé. La piel del niño no era blanca; era morena, casi mulata, con el cabello enroscado. En una sociedad obsesionada con la pureza del linaje blanco como justificación del poder, este bebé no era un milagro del nacimiento, sino una innegable declaración de pecado.

La verdad silenciada: Un chivo expiatorio elegido

Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Ana, la partera, miró del bebé a Amélia, cuyas lágrimas ya no eran de dolor, sino de vergüenza y vulnerabilidad expuesta. La Sinhá solo pudo apartar la mirada, ocultando su rostro, pero la confesión tácita flotaba en el aire: el padre del niño no era Antenor.

La verdad comenzó a extenderse como una plaga devastadora por el Engenho. Aunque nadie se atrevía a pronunciar las palabras en voz alta, el secreto se propagaba como el viento: la señora había dado a luz a un niño de color. La ansiedad de Antenor se transformó rápidamente en una furia cegadora y aniquiladora. Su honor, su poder y toda la construcción de su supremacía blanca habían sido traicionados pública y físicamente.

La mirada de su odio pronto se posó en Elias. Elias era una anomalía: un hombre esclavo de piel clara y notable inteligencia, criado y criado en la Casa Grande, donde trabajaba como mozo de cuadra y lector personal de los Sinhá. Era consciente de las intimidades de la casa, y en el aislamiento de Amélia, el vínculo entre ellos se había transformado de servicio a amor prohibido.

La venganza de Antenor no era meramente punitiva; estaba concebida para ser absoluta y aterradora: una demostración para toda la comunidad de que traspasar las barreras raciales y de clase significaba la destrucción total. Ordenó que Elias fuera brutalmente azotado y, peor aún, vendido de inmediato a las lejanas minas del norte. Era una clara sentencia de muerte, un destierro a una vida de trabajo extenuante y seguro del que nadie regresaba jamás. El precio por tocar a la ama blanca era su vida, y nada más satisfaría el ego destrozado del amo.

El Acto Revolucionario: La Rebeldía de Amélia

La plantación se preparó para la ejecución de la sentencia. Elías fue brutalmente atado al tronco, y el grueso látigo de cuero ya le desgarraba la piel de la espalda. La comunidad esclavizada se vio obligada a reunirse, testigos silenciosos de la violencia, con el corazón lleno de un terror paralizante.

En medio del miedo, Ana de Xangô, de pie en las sombras, luchaba contra una profunda crisis moral. Salvar a Elías significaba arriesgar su vida y la de sus compañeros más cercanos en un intento desesperado de fuga. Guardar silencio era permitir que un hombre valiente y amoroso fuera destruido sistemáticamente. La decisión fue desgarradora, pero antes de que pudiera actuar, el poder del amor de una madre intervino.

Sinhá Amélia bajó la gran escalinata de la Casa Grande. Fue una escena que paralizó a todos los presentes. Por primera vez, llevaba a su hijo en brazos en público, sin velos ni velos. Tenía los ojos hinchados por días de llanto, pero su postura era de una determinación regia e inquebrantable.

Caminó directamente hacia su esposo, con el niño aterrorizado en brazos, y declaró con una firmeza cristalina que rompió el silencio: «Este niño es hijo de Elías. Si vendes a su padre hoy, no volverás a verme con vida en esta tierra».

El patio quedó sumido en un silencio atónito. Antenor rugió, llamándola loca, intentando doblegarla con su autoridad. El último y desgarrador acto de desafío de Amélia fue arrancarse el medallón de oro de la familia —un antiguo símbolo de su linaje y de su obediencia— del cuello y arrojarlo con desdén a sus pies.

«Quédate con esto».

News

El ajuste de cuentas de las gemelas: Cómo la vil vergüenza secreta de una matriarca cubana resurgió como una vengadora mulata para destrozar una dinastía esclavista

El ajuste de cuentas de las gemelas: Cómo la vil vergüenza secreta de una matriarca cubana resurgió como una vengadora…

DUQUE DESCUARTIZÓ 13 ESCLAVAS EMBARAZADAS: Otras Esclavas Lo DESCUARTIZARON Vivo (1804)

El Incendio de San Cristóbal: Cómo 13 mujeres embarazadas desencadenaron una brutal y justa revuelta de esclavos en México en…

Coronel secuestró la mujer de Pancho Villa, horas después venganza más sangrienta ocurrió en México

El Centauro Desatado: El Ataque Suicida a La Ciénega que Quebró el Alma de Pancho Villa y Puso Fin al…

Lo que los espartanos hacían con las esposas de los guerreros derrotados era indescriptible.

Esposas de los Conquistados: La Verdad Oculta y Horripilante del Arma de Guerra Definitiva de Esparta El terrible silencio tras…

UN CORONEL RECLAMADO QUE CAMBIÓ A SU HERMOSA AMANTE POR UNA ESCLAVA

El Ritual del Nicho: Cómo el Deseo Prohibido y el Poder Absoluto Condujeron al Suicidio de un Coronel Brasileño y…

La redención del pistolero: cómo el héroe silencioso de un pueblo se enfrentó a su violento pasado para salvar a las mujeres que le enseñaron a quedarse.

La redención del pistolero: Cómo el héroe silencioso de un pueblo se enfrentó a su violento pasado para salvar a…

End of content

No more pages to load