La Herencia de Caña y Culpa

El calor opresivo de Saint-Domingue lo aplastaba todo. Isabelle de Fontaine estaba en la galería de su gran mansión, observando los campos de caña de azúcar que ondulaban bajo el sol implacable del crepúsculo. La plantación se extendía hasta donde alcanzaba la vista: 300 hectáreas de riqueza, poder y absoluta soledad. Sus manos enguantadas de encaje blanco apretaban un vaso de ponche de frutas que apenas había tocado. Irónicamente, nunca le habían gustado las bebidas dulces.

Habían pasado dos años desde que su esposo, el marqués Antoine de Fontaine, sucumbiera a la fiebre amarilla. Dos años durante los cuales ella había gobernado en solitario el dominio que los hombres de la colonia consideraban demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado importante para las manos frágiles de una mujer. Dos años de miradas condescendientes de los plantadores en las recepciones de Port-au-Prince le recordaban que ella era una anomalía: una viuda sin hijos, sin heredero varón, sin la protección de un nombre conyugal respetable. El mismo gobernador le había sugerido, con una cortesía apenas velada, que considerara un rápido nuevo matrimonio. “Cualquier hombre de buena familia”, había insinuado, “se sentiría honrado de hacerse cargo de una propiedad tan prestigiosa.” Isabelle había sonreído, agradecido y luego rechazado cortésmente.

No se volvería a casar. No permitiría que otro hombre redujera a la nada sus tierras con decisiones estúpidas y orgullo masculino. A sus treinta años, era hermosa, como sus sirvientes susurraban entre ellos: cabello rubio ceniza recogido en un moño impecable, ojos grises azulados que parecían ver a través de las mentiras, piel pálida conservada celosamente lejos del sol colonial. Pero su belleza se había convertido en un arma contra ella. Los hombres la deseaban precisamente porque era viuda, porque controlaba tierras, porque a los ojos del mundo era disponible y vulnerable.

Lo que no entendían era que Isabelle nunca había sido vulnerable. Había aprendido, muy joven, durante la vida de su padre, a leer las cuentas, a comprender las rotaciones de cultivos, a negociar con comerciantes y capitanes de barco. Antoine, que Dios lo tuviera en su gloria, al menos había tenido la sabiduría de no interferir con su administración del dominio. Pasaba la mayor parte de su tiempo bebiendo y jugando a las cartas en la ciudad, lo que a Isabelle le convenía perfectamente.

Pero había un problema que ni siquiera su competencia podía resolver: no tenía hijos, especialmente un hijo varón, y sin heredero, su dominio estaba amenazado. Las leyes coloniales eran claras. Una mujer podía poseer propiedades, pero sin herederos directos, el dominio volvía a la Corona o se vendía en subasta. Isabelle tenía diez años, tal vez menos, antes de que la presión política y administrativa se volviera insuperable. Había intentado durante cuatro años de matrimonio con Antoine. Había dormido en su cama, había cumplido con su deber conyugal con disciplina y desapego. Nada. Había consultado a médicos, luego a curanderos, luego a sacerdotes. Algunos habían sugerido que era la voluntad de Dios. Otros habían insinuado que era su culpa, que su carácter demasiado fuerte, demasiado independiente, repelía la fertilidad como una espada repele a un atacante. Tras la muerte de Antoine, había dejado de buscar. Había dejado de rezar por un hijo. Había aceptado que la naturaleza, Dios o el destino habían decidido que permanecería sola.

Hasta hacía tres semanas. Fue durante una inspección rutinaria en los barracones de los trabajadores. A Isabelle le gustaba supervisar sus tierras personalmente, a diferencia de otros plantadores que delegaban completamente en su contramaestre. Había descubierto una epidemia de disentería entre los niños esclavizados, una enfermedad que reducía la productividad y, por lo tanto, las ganancias. Había ordenado una mejora en las condiciones sanitarias, no por caridad, sino por pragmatismo económico.

Fue entonces cuando lo había visto: Mathieu. Estaba sentado aparte de los demás, ocupado reparando una herramienta con una concentración casi meditativa. Alto, musculoso por el trabajo en el campo, pero con algo diferente en su porte, una dignidad tranquila, una ausencia del miedo servil que marcaba a los otros. Debía tener unos treinta años. Sus rasgos eran finos, casi aristocráticos. Su piel, de un negro profundo y liso como mármol pulido. Pero fueron sus ojos lo que la detuvieron en seco: inteligentes, calculadores. Ojos que miraban a Isabelle sin temor, con una evaluación equitativa, como si un sirviente pudiera juzgar a una ama de la misma manera que ella lo juzgaba a él.

Le había preguntado a Rousseau, su contramaestre, quién era. Mathieu, le habían dicho, había llegado de Saint Kitts dos años antes, hijo de una francesa blanca y un africano libre, lo que técnicamente lo hacía mestizo, aunque en las colonias, una gota de sangre negra era suficiente para reducirlo al estatus de esclavo. Era un trabajador excepcionalmente fuerte, pero tendía a ser insolente, a negarse a ciertas tareas, a hacer preguntas. Un alborotador.

Isabelle lo observó durante una semana. Lo miró trabajar, interactuar con los demás, escuchar conversaciones. Notó cómo funcionaba su mente: siempre buscando, siempre calculando, siempre listo para adaptarse. Había una inteligencia feroz en él, una voluntad de supervivencia y mejora que superaba los límites de su estatus.

Y ella tuvo una idea. Una idea peligrosa, potencialmente ruinosa, absolutamente escandalosa. Una idea que, si fallaba, la destruiría para siempre. Pero si tenía éxito…

Convocó a Mathieu a la Casa Grande, sola, una noche después del anochecer. Le ofreció vino y le habló directamente, sin artificios, sin rodeos. Le explicó su situación. Necesitaba un hijo, un varón, un heredero que llevara el nombre de Fontaine y asegurara su dominio para las generaciones futuras.

Le propuso un pacto. Si Mathieu aceptaba engendrarle un hijo, ella lo liberaría completamente. Le proporcionaría documentos legales, dinero, un pasaporte para Haití o para Francia, donde quisiera. Sería libre de irse y comenzar su vida donde le pareciera mejor. El niño se quedaría con ella, llevaría su nombre, heredaría sus tierras. Mathieu no tendría obligación paterna, ningún deber hacia el niño. Solo un acto, una transacción simple y comercial.

Él la escuchó sin expresión, luego hizo una sola pregunta: “¿Habla en serio, señora?” Ella lo era. Completamente. Él aceptó.

Esto había sucedido hacía tres semanas. Desde entonces, Mathieu venía a la casa tres veces por semana, siempre al anochecer, siempre discretamente. Isabelle lo recibía en su habitación y durante una hora, él hacía lo que debía hacer, un acto mecánico, casi administrativo, desprovisto de pasión o ternura.

Excepto que ya no lo era. Todo había cambiado la primera noche. Isabelle había esperado brutalidad, dominación, la estúpida arrogancia de tantos hombres que usaban el poder para tomar lo que querían. En cambio, Mathieu había sido atento. Había notado dónde le gustaba ser tocada, cómo respiraba, qué la hacía temblar. Había hablado en voz baja, en francés perfecto, con un ligero acento extrañamente hermoso. Había hecho preguntas. Se había asegurado de que ella estuviera bien.

En las semanas siguientes, este hombre que ella había comprado, como se compra una herramienta, se había convertido en algo inesperado. Un confidente, un amante, una presencia que calmaba algo en ella que no sabía que poseía. Después de que terminaban, a menudo se quedaba tumbado junto a ella en la oscuridad y hablaba. Le contaba sobre su infancia en África, sobre su madre francesa, sobre su padre Freeman que había perdido todo cuando las colonias habían cambiado sus leyes. Le hablaba de sus sueños: construir una pequeña granja en algún lugar, quizás en Luisiana, donde las leyes eran menos rígidas. Le hablaba de su rabia contenida, de su resignada aceptación, de la extraña belleza de la supervivencia.

Isabelle le hablaba de cosas que nunca le había dicho a nadie: de la soledad de ser una mujer de negocios en un mundo de hombres, de su marido que la había ignorado incluso en vida, de la incesante presión de ser perfecta, de nunca mostrar debilidad, de nunca pedir ayuda, del miedo de que el mundo entero la mirara y viera a una impostora, una mujer jugando un juego para el que no estaba calificada.

Y Mathieu escuchaba. La miraba en la oscuridad con una expresión que no era ni piedad ni condescendencia, sino simplemente comprensión. Él extendía su mano y ella la tomaba. Y durante esos momentos, no existía ninguna jerarquía entre ellos. Eran solo dos almas prisioneras, una del deber, la otra de la esclavitud, encontrando consuelo temporal en la oscuridad.

Esa noche, tres semanas después de su acuerdo, Isabelle se encontraba en la galería observando la puesta de sol. Ella ya lo sabía, su cuerpo se lo decía. Una ligera náusea por la mañana, sensibilidad en los senos, una fatiga que no desaparecía ni con el sueño. Estaba embarazada. El niño estaba allí, formándose dentro de ella. Un varón, probablemente, lo sentía. El heredero que su colonia exigía, que su dominio exigía, que su deber exigía.

Y no sentía alegría, ni alivio, solo una profunda y absoluta pánico. Porque ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enviar a Mathieu lejos, de inmediato. Tenía que honrar su pacto, darle su libertad y el dinero que había prometido, y verlo desaparecer de su vida. No podía quedárselo. Era imposible. Si la sociedad colonial descubría que ella había engendrado voluntariamente un hijo con un hombre esclavizado, sería arruinada. Peor que arruinada. Sería exiliada. Su dominio sería confiscado. Sería una paria. Pero la idea de perderlo era insoportable.

Terminó su vaso de ponche y miró los campos de caña que se oscurecían en el crepúsculo. Mañana, hablaría con Mathieu. Mañana, le anunciaría que su misión estaba cumplida y que era hora de que se fuera, como habían acordado. Mañana, volvería a estar sola.

Esa noche, no durmió. Se dio vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la plantación nocturna: los insectos, los animales, la respiración misma de la tierra. Y esperó.

A medianoche, hubo un suave sonido en la puerta de su dormitorio. Mathieu entró silenciosamente, como siempre. No dijo nada. Se acercó lentamente a la cama y la miró en la oscuridad, esperando una invitación que no llegó.

“Mathieu,” dijo ella, y su voz era extrañamente frágil. “Debo hablar contigo.”

Él se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa.

“Lo sé,” dijo él simplemente.

Isabelle se sorprendió. “Lo puedo ver en tu rostro,” respondió. “Estás embarazada.”

Ella asintió, incapaz de hablar. Todo lo que había planeado decir pareció de repente torpe, cruel.

Mathieu extendió su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. Fue un gesto tierno, posesivo, infinitamente triste. “Nuestro hijo,” dijo suavemente. “Mi hijo.”

“Debes irte,” susurró Isabelle. “Mañana, debes irte antes de que nadie…”

“Lo sé,” repitió él. Retiró la mano. “¿Es lo que quieres, verdad? ¿Protegerte?”

“No tengo elección,” dijo ella, y su voz se quebró. “Debes entender. Si alguien descubre…”

“Entiendo,” dijo él. “Lo entendí desde el principio. Nunca me mentiste sobre lo que soy. Soy un medio para que obtengas lo que quieres, y esto te lo va a dar.” Había algo vacío en su voz, una resignación que la desgarró por completo.

“Ya no es así,” dijo ella.

Mathieu se levantó. A la luz de la luna que entraba por la ventana, ella vio su expresión: una gran tristeza mezclada con una comprensión fatal. “Sé que ya no es así,” dijo. “Para ti también es complicado ahora, ¿verdad?”

Isabelle no respondió. No podía.

“Me iré mañana por la noche,” continuó Mathieu. “Me darás lo que prometiste y desapareceré. Nadie necesitará saber que estuve en esta habitación, que ya no tengo que volver.” Se dirigió a la puerta.

“Mathieu,” lo llamó ella. Él se detuvo, la mano en el pomo. “Yo…” Buscó las palabras, pero no había ninguna que bastara. “Lo siento.”

Él miró por encima del hombro, y ella vio algo en sus ojos: una profundidad de emoción que contenía con disciplina, un amor quizás, un dolor, una aceptación de la injusticia del mundo y de su lugar en el fondo de la jerarquía que lo retendría eternamente fuera.

“No lo sientas,” dijo suavemente. “Solo sé honesta con nuestro hijo. Dile de dónde viene realmente.” Y se fue.

Isabelle permaneció acostada en la oscuridad, sintiendo por primera vez la vida en su vientre, un diminuto aleteo como una promesa, como una amenaza. Puso su mano sobre su vientre, donde Mathieu había puesto la suya minutos antes. “Lo siento,” le susurró al niño que no podía escuchar. “Lo siento mucho.”

Al día siguiente, Isabelle preparó todo con una eficiencia que debió parecer cruel si no hubiera nacido de una necesidad absoluta. Fue al banco en Port-au-Prince, acompañada de su notario, y retiró una suma considerable en oro y cartas de crédito. Redactó los documentos de manumisión con una precisión legal meticulosa, transformando a Mathieu de bien mueble a hombre libre, al menos legalmente. También preparó una pequeña bolsa de ropa y provisiones, cosas que podrían ayudarle en su viaje. La hizo entregar discretamente a la pequeña cabaña que sabía que él ocupaba ahora, lejos de los barracones de los esclavos, donde había arreglado que fuera asignado a tareas ligeras a la espera de la inminente partida.

No le preguntó a dónde iría. No lo hizo porque sabía que no podría soportar la respuesta: lejos de ella, lejos de su hijo, lejos de la plantación y de esa vida que ella había construido. Por la tarde, la invadió una náusea violenta y tuvo que enviar a sus sirvientas con excusas por las visitas programadas. Se encerró en su habitación y lloró, algo que no había hecho desde la muerte de su marido. No eran lágrimas de arrepentimiento o culpa. Isabelle se conocía lo suficiente como para saber que era capaz de justificar sus acciones. Eran lágrimas de pura y simple pérdida.

A las cinco de la tarde, Rousseau, el contramaestre, vino a informarle que había un problema. Uno de los hombres, Mathieu, había solicitado irse. Afirmaba tener una carta de manumisión firmada. Rousseau pensó que era una falsificación, naturalmente, pero que la patrona debería ser informada. Isabelle ordenó que trajeran a Mathieu a la casa. Quería verificar los documentos ella misma.

Llegó al atardecer, vestido con la ropa que ella le había enviado. Llevaba los documentos en un pequeño estuche de cuero, cuidadosamente protegido. Sus ojos no se cruzaron con los de ella cuando entró en su oficina, una habitación formal e impersonal llena de libros de cuentas. Un lugar donde nunca antes había traído a Mathieu.

“Pides tu libertad,” dijo ella con voz neutral.

“Sí, dueña,” dijo él, y el uso del título fue una hoja invisible deslizada entre sus costillas.

Ella examinó los documentos con cuidado, aunque sabía que eran perfectos. Ella misma los había redactado. Establecían claramente que Mathieu de Fontaine —ese era el nombre que ella le había dado en los papeles, un último acto de generosidad o posesión, no sabía cuál— era libre.

“Está en orden,” dijo finalmente. Firmó el registro de la plantación, marcando su liberación oficial. Hubo un silencio que ella no supo cómo llenar.

“¿Tienes un destino en mente?” preguntó ella.

“Luisiana,” dijo él simplemente. “Escuché que las leyes allí son menos definitivas.”

Luisiana. Estaba lejos. Era un mundo lejos de Saint-Domingue, lejos de ella, lejos del océano de culpa que cubría cada elección que había hecho.

“¿Te las arreglarás?” preguntó ella fuera de lugar.

“Sí,” dijo Mathieu. “Soy un superviviente, dueña.” Este último título, lo dijo como una espada clavada hasta la empuñadura.

Isabelle se levantó. Quería decir algo, pero ¿qué? Que era imposible, que cambiaba de opinión, que lo retendría, que el mundo entero podía irse al diablo, pero no podía. Tenía su vida, sus responsabilidades, su dominio, su hijo nonato. No podía abandonarlo todo por un hombre que había comprado, por muy complejo y maravilloso que se hubiera vuelto.

“Te deseo una buena vida,” dijo finalmente.

Mathieu asintió. Extendió la mano para tomar los papeles y luego dudó. Miró a Isabelle directamente por primera vez. “Nuestro hijo,” dijo, “un día, cuando sea lo suficientemente mayor, ¿podrías decirle la verdad, o es demasiado pedir?”

Isabelle no pudo soportar esa mirada. Desvió los ojos. “Ya veré,” dijo.

Mathieu recogió los papeles, se dio la vuelta y se fue. Isabelle escuchó sus pasos en el corredor, la puerta principal cerrándose, el sonido de sus zuecos en las piedras mientras abandonaba la casa por última vez. Se desplomó en su silla y hundió la cabeza entre las manos.

Ella supo más tarde, muchos años después de hecho, que Mathieu no había abandonado la plantación inmediatamente. Se quedó una semana más. Se mezcló con los otros trabajadores. Trabajó como si todavía fuera un esclavo. Se despidió de aquellos con quienes había convivido. Arregló cosas que nadie supo realmente qué eran. Una noche, se coló en el dormitorio de Isabelle, su habitación que él conocía tan bien. La encontró despierta, acostada en la oscuridad, como él sabía que estaría. No dijo una palabra. Se acostó a su lado y simplemente la sostuvo, con una ternura que tal vez fue peor que todo lo que había venido antes. Y ella permitió que la sostuviera, sin preguntarle por su partida final, sin preguntar cómo había accedido a la casa de una mujer que lo había liberado, de una mujer a la que ahora le estaba prohibido.

“Te amo,” le había susurrado cuando pensó que ella dormía. Isabelle no respondió, pero más tarde, sola, repitió las palabras para sí misma en la oscuridad, como una confesión, como una oración, como una condena.

Luego, él se fue de verdad. Abandonó Saint-Domingue a bordo de un barco con destino a Luisiana, y ella nunca más lo volvió a ver.

Los meses que siguieron fueron extraños para Isabelle. Guardó su secreto con la disciplina de una fortaleza. Usaba vestidos amplios, fingía estar enferma, rehusaba las visitas de la sociedad. Dejó crecer la historia de que una delicada “enfermedad femenina” la confinaba a la casa. Nadie la contradijo. Era una excusa aceptada para la ausencia de las mujeres: misteriosa e incontestable. Contrató a una partera discreta, una africana libre llamada Adeline, que vivía en las colinas y era conocida tanto por su discreción como por su experiencia. Adeline venía a la casa una o dos veces por semana, examinando a Isabelle con manos hábiles y tranquilizadoras, sus ojos siempre conscientes del peso de ese secreto.

Y durante todo ese tiempo, Isabelle tuvo tiempo para pensar. Pensó en Mathieu en Luisiana, comenzando una nueva vida, olvidando quizás lo que había pasado entre ellos. ¿O la odiaría? ¿Pensaría en ella? ¿En el niño que nunca vería? Pensó también en el niño. Puso su mano sobre su vientre hinchado y le habló al bebé, contándole historias, no las historias sombrías del mundo colonial, sino historias suaves de belleza y libertad, de lugares donde hombres como su padre no eran esclavos, donde mujeres como ella no tenían que tomar decisiones imposibles. Cuando se dio cuenta de que estaba obsesionada con sus historias, cuando se sorprendió imaginando lo que Mathieu le habría contado al niño si hubiera tenido la oportunidad, se detuvo.

Se detuvo y comprendió algo importante. Amaba a ese hombre. No como se ama una estrategia, no como se ama un medio para obtener lo que se quiere, sino de verdad, profundamente, de una manera que la destruiría si pensaba en ello demasiado tiempo. Ella había elegido mal. Había elegido sus tierras y su reputación antes que su propio corazón. Y tendría que vivir con esa elección para siempre.

El dolor del parto comenzó a las 3 de la mañana, siete meses antes de la fecha esperada. Era demasiado pronto, mucho demasiado pronto. Adeline fue llamada de urgencia. Llegó antes del amanecer, el cabello desordenado, vestida con un chal arrojado rápidamente sobre sus hombros. Examinó a Isabelle con una expresión grave. “Es demasiado pronto,” dijo en francés. Luego dijo algo en criollo que Isabelle no comprendió del todo. Era una oración, probablemente.

“¿Qué va a pasar?” preguntó Isabelle, con los miedos de nueve meses de aislamiento estallando de repente en la superficie.

“Vamos a parir,” dijo Adeline con pragmatismo. “Eso es lo que pasa cuando llevas un niño. El cuerpo sabe cuándo es el momento, no siempre en la fecha que queremos, pero el momento llega.”

Durante las siguientes diez horas, Isabelle experimentó un dolor más allá de su comprensión. Comprendió por qué las mujeres morían en el parto. Comprendió la agonía que podía romper a una persona. Comprendió que había sido ingenua, protegida en sus dolores emocionales y sociales, sin saber nada de la verdadera agonía del cuerpo humano desgarrándose para dar vida. Adeline le sostuvo la mano en los peores momentos. Le murmuró palabras en criollo y en francés, aliento y oraciones, invocaciones a los Loa y a los santos. Colocó una toalla húmeda en la frente de Isabelle y respiró con ella, guiando sus esfuerzos. “Empuja,” decía, “Vamos, empuja pequeña mamá, hay que dejar salir a tu hijo.”

Pero ese niño no venía fácilmente. Ese niño luchaba por quedarse dentro de ella, y ella luchaba por dejarlo ir. Y todo el tiempo, Isabelle pensaba en Mathieu. Lo llamó por su nombre una vez, y Adeline le lanzó una mirada que decía claramente que entendía más de lo que Isabelle quería que entendiera.

Finalmente, al anochecer del segundo día, el niño llegó. Salió en un flujo de sangre y agua, y Adeline lo recibió en sus manos hábiles como si recibiera un regalo del cielo. “Es un varón,” dijo Adeline. “Es un niño hermoso.” Limpió al niño con calma eficiencia y luego lo colocó sobre el pecho de Isabelle. Era pequeño, terriblemente pequeño, su piel de un tono que era claramente la mezcla de sus padres, ni blanco ni negro, en algún lugar intermedio. Tenía los ojos cerrados, pequeños puntos cerrados, y lloraba. Un sonido primitivo de protesta por ser arrojado del vientre cálido al aire frío del mundo.

Isabelle lo miró y sintió que algo estallaba en ella. Era amor, probablemente, pero también miedo, culpa, pérdida y responsabilidad. Era la realidad de lo que había hecho. No una abstracción, no un concepto. Sino este niño real, este pequeño ser humano que tenía un lugar que reclamar en el mundo.

“¿Cómo lo llamarás?” preguntó Adeline.

Isabelle pensó en Mathieu. Pensó en Saint-Domingue y en Luisiana y en todas las elecciones que los habían llevado a ese momento preciso. “Antoine,” dijo ella. “Se llama Antoine, como su abuelo.” Pero era una mentira, por supuesto, no sobre el nombre, sino sobre la razón del nombre. Lo llamó Antoine para preservar su secreto, para disfrazar el origen del niño. Si alguien buscaba contar los meses y conectar los puntos, el nombre Antoine sugería un último acto de resurrección con su marido muerto, algo romántico y aceptable.

Adeline no dijo nada, pero puso su mano sobre la cabeza del bebé y pronunció una bendición en criollo. “Este niño,” dijo, “llevará el peso de dos mundos y la bendición de ninguno. Que Dios lo guarde.”

Los años pasaron. Antoine creció hasta convertirse en un niño y luego en un joven, criado exclusivamente por Isabelle y sus sirvientas, protegido del mundo exterior, enseñado en matemáticas y gestión de tierras, preparado para heredar el dominio de su madre algún día. Era hermoso, notablemente hermoso, con los rasgos finos de su padre, pero con un tono de piel de ambigüedad dudosa. Rápidamente se convirtió en un problema.

A la edad de doce años, la sociedad colonial comenzó a notar ese tono, su cabello que se ondulaba ligeramente en la humedad, esos rasgos que no encajaban del todo con el físico que se esperaba de un hijo blanco de plantador francés. Hubo comentarios durante las visitas a Port-au-Prince, miradas curiosas, preguntas formuladas con una cortesía que apenas ocultaba la malicia. ¿De dónde sacó ese tono de piel? ¿No era Antoine quizás el hijo biológico del marqués? ¿Era posible que la viuda Fontaine…?

Isabelle era una mujer competente. Había construido una reputación de absoluta integridad. Podía sobrevivir a casi cualquier cosa, excepto a la verdad. Entonces, inventó una historia.

Su marido había tenido un amorío antes de su muerte con una mujer de estatus inferior, una criolla de piel clara de Puerto Rico de la que no estaba orgulloso. Antonin (ella cambió el nombre a Antonin, pensando que era lo suficientemente diferente) era en realidad su hijo. Isabelle lo había criado como propio por lealtad a su difunto marido, un acto de caridad cristiana y deber conyugal. Era una historia que tenía sentido en el contexto colonial. Los hombres tenían amoríos todo el tiempo. Los niños mestizos eran criados de diversas maneras. Si Isabelle afirmaba que era su hijo de corazón, si no de sangre, era asunto suyo. Y debido a que Isabelle era respetada y poderosa, la historia fue aceptada.

Antonin comprendió inmediatamente que había algo no del todo correcto en esa historia, aunque nadie la confirmara nunca explícitamente. Sentía las miradas, los murmullos, los “no dichos.” Observó a su madre y notó algo en la forma en que ella lo miraba a veces, una especie de dulce culpa y un inexplicable pesar. A los quince años, preguntó directamente por la verdad. Isabelle se negó a dársela. Dijo que su origen no importaba. Lo que importaba era que ahora era un Fontaine, que heredaría sus tierras, que era tan hijo de ese dominio como cualquiera podría serlo. Dijo esto con una dulzura que hacía que la negativa fuera más cruel.

Antonin aprendió a no preguntar, pero también aprendió otra cosa. Había un secreto, y ese secreto lo definía.

A los dieciocho años, comenzó a preguntarse sobre su padre biológico. Isabelle se negaba a hablar de ello. Había construido su historia y se apegaría a ella, sin importar el costo. Esto devastó algo en Antonin. Se volvió rebelde, negándose a aprender los asuntos del dominio, rehusando aceptar la herencia a la que estaba destinado. Veía su incertidumbre reflejada en el espejo cada mañana: un hombre de ninguna parte, hijo de nadie, heredero de una mujer que lo amaba pero no podía reconocerlo.

Isabelle envejecía. Tenía cincuenta y dos años cuando un sirviente le trajo a Antonin una carta. Una carta que había cruzado los océanos, que se había abierto camino a través de muchas manos y que finalmente había llegado a Saint-Domingue después de siete años en otras direcciones, otras plantaciones. La carta era de Mathieu.

Venía de Luisiana, de una pequeña granja cerca de Nueva Orleans. Mathieu finalmente había construido su vida, su escape, su refugio. Pero había pensado en Antoine. Había pensado en el niño que nunca conocería. Y antes de morir —pues Mathieu escribía claramente que se estaba muriendo— quería que su hijo supiera la verdad.

La carta lo explicaba todo: el acuerdo entre Mathieu e Isabelle, la razón por la que Mathieu había sido liberado la noche en que se despidió, todo. Mathieu terminaba con estas palabras: “Hijo mío, nunca me conocerás, pero quiero que sepas que eres amado. Eres amado por una mujer que tuvo el valor de romper las reglas para crearte, aunque no tuvo el valor de reclamarte. Y eres amado por un hombre que nunca conociste pero que te transmitió lo mejor de sí mismo, estoy seguro. Sé libre, hijo mío. La verdadera libertad no viene de los papeles legales. Viene de saber quién eres realmente.”

Antonin confrontó a su madre con la carta. Isabelle palideció. Sabía que este momento había llegado desde el principio, pero nunca se había preparado para él. Antonin tenía lágrimas en los ojos. “¿Nunca me lo ibas a decir?”

Isabelle se sentó lentamente. Era una mujer anciana ahora. Su cabello gris, su cuerpo fatigado por años de responsabilidad y culpa. “Tenía miedo,” dijo simplemente. “Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de que no fueras feliz con tu herencia. Tenía miedo de perder lo que teníamos.”

“¿Lo que yo tenía?” dijo Antonin. “Mamá, yo tenía una prisión. Tenía una madre que me amaba pero que se avergonzaba de mí. Tenía una identidad que era una mentira.”

Isabelle lloró. Lloró de verdad por primera vez en muchos años. Lloró por sus elecciones, por su amor por un hombre que no había tenido el valor de retener, por su amor por un hijo al que no podía reconocer plenamente. “Tu padre,” dijo a través de las lágrimas, “era un hombre maravilloso. Amable, inteligente y valiente. Yo elegí mal. Elegí esta plantación, esta vida, esta respetabilidad. Y durante todo este tiempo, perdí la única cosa que pudo haber tenido sentido.”

Antonin sostuvo la carta en su mano. “¿Hay más?” preguntó. “¿Tienes otras cartas, otros mensajes?”

Isabelle asintió débilmente hacia el pequeño escritorio. Antonin abrió el cajón y encontró una caja. Dentro había una docena de cartas, todas de Mathieu, fechadas a lo largo de los años. Contaban su viaje a Luisiana, la construcción de su granja, sus reflexiones sobre la vida, la libertad y el amor. Hablaban de Antonin, del hijo que nunca conocería pero por el que rezaba cada noche. También había un pequeño sobre amarillento que contenía un mechón de cabello, el cabello negro profundo de Mathieu, guardado no se sabe cómo, una reliquia de su última noche juntos antes de que se fuera.

“Él te amó,” dijo Isabelle. “Incluso perdiéndote, te amó.”

Antonin se desplomó en una silla. Releyó las cartas, sus ojos pasando sobre las palabras trazadas por la mano de un hombre que nunca había conocido pero que le había dado la vida. “Quiero ir a Luisiana,” dijo finalmente. “Quiero visitar la granja.”

Isabelle asintió. Había esperado esta petición desde el principio. Sabía que tenía que perderlo, que estaba perdiendo. Antonin se liberaría de la mentira que los había encarcelado a todos. “Ve,” dijo ella. “Y Antonin, perdona a tu madre cuando puedas.”

Antonin partió hacia Luisiana tres meses después. Viajó con las cartas de su padre, con un mechón de su cabello, con una gran incertidumbre. Encontró la granja, el hogar de Mathieu, y lo que quedaba de la vida que su padre había construido con el oro que su madre le había dado. No había más familia allí, solo la tierra que él había amado. Antonin se quedó. Se quedó para aprender la historia de su padre, para respirar la libertad en esa tierra.

Nunca regresó a Saint-Domingue para quedarse, aunque visitó a Isabelle años más tarde, encontrándola frágil y sola en la gran casa de la que nunca se atrevió a salir. Cuando Isabelle de Fontaine murió, dejó el dominio a su hijo Antonin. Él lo vendió, liberó a los esclavos con el producto de la venta y regresó a Luisiana.

Antonin, el hijo mestizo de una grande dame colonial y un esclavo intelectual, finalmente se liberó del legado de la caña de azúcar y la mentira. La verdadera herencia que Mathieu le había dejado no eran tierras, sino el conocimiento de quién era: la encarnación de un amor prohibido y la promesa de una libertad que su madre había comprado con su corazón y su padre había pagado con su vida. Así terminó la historia de Isabelle, condenada a una soledad de oro y culpa, y de Antonin, el heredero que tuvo que buscar su verdadera identidad al otro lado del océano para poder finalmente ser libre.

News

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo, pero al hacer zoom en el rostro del niño, algo se siente…

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo en 1931. Pero cuando acercas el zoom al rostro…

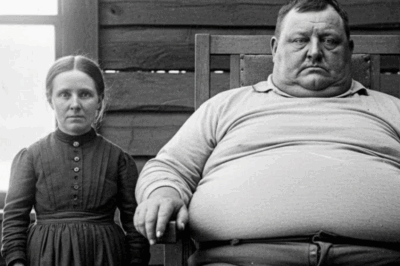

Ella medía 1,22 metros, él pesaba 227 kilos: sus 12 hijos deformes conmocionaron a la ciencia (1897).

En marzo de 1897, un informe de un médico presentado al Journal of Heredity documentó a una familia en el…

Era solo una foto de boda, hasta que hiciste zoom en la mano de la novia y descubriste un oscuro secreto.

Era solo una foto de boda hasta que acercaste el zoom a la mano de la novia y descubriste un…

Era simplemente un retrato de una dueña de plantación y su esclava, hasta que los expertos descubrieron un secreto prohibido.

Era solo un retrato de una dueña de plantación y su esclava hasta que los expertos notaron un secreto prohibido….

Lo que el reportero descubrió en los Apalaches le hizo renunciar a su trabajo y desaparecer para siempre.

En el verano de 1993, un reportero del Charleston Gazette llamado Thomas Whitley se adentró en las Montañas Apalaches con…

El hijo de la familia Monroe nació sin ojos, pero describía a todos a la perfección.

Hay una fotografía que sobrevivió al incendio de la casa Monroe de 1973. En ella, un niño pequeño se sienta…

End of content

No more pages to load