El Centauro Desatado: El Ataque Suicida a La Ciénega que Quebró el Alma de Pancho Villa y Puso Fin al Reinado de un Coronel

Por: Redacción – Legendarios del Norte

I. La Línea Que No Debe Cruzarse

En los turbulentos años de la Revolución Mexicana, Francisco “Pancho” Villa, el célebre Centauro del Norte, era una fuerza de la naturaleza: un general de estatus mítico que inspiraba una lealtad inquebrantable e infundía un miedo paralizante en sus enemigos federales. Sin embargo, toda leyenda encierra un núcleo humano y frágil, y para Villa, ese ancla era María Luz. Ella era la única persona que aún veía a Doroteo Arango, el hombre, tras el formidable mito del General.

Fue precisamente esta vulnerabilidad la que el arrogante Coronel Eustaquio Ortega buscó explotar. Ortega no estaba interesado en obtener ventajas militares ni en negociar; su objetivo era la aniquilación personal. “A un hombre como Pancho Villa no se le mata en batalla; eso lo convierte en un mártir”, se dice que declaró Ortega. “Le quitas lo que más ama. Lo obligas a venir a ti de rodillas, suplicando, humillado.”

El plan del Coronel era calculado, frío y monstruosamente defectuoso: al secuestrar a María Luz y mantenerla cautiva en su rancho fuertemente fortificado, La Ciénega, creía que obligaría al Centauro a arrastrarse como un perro. En cambio, simplemente abrió las puertas a un infierno de venganza pura y desenfrenada, un espectáculo que la historia rara vez presencia.

II. El Ancla y la Serpiente

María Luz no era una damisela tímida. Cuando la Guardia Blanca del Coronel Ortega —sesenta hombres fuertemente armados liderados por el brutal Sargento Ratatino— irrumpió en el pueblo de San Isidro, ella luchó con el coraje desesperado de una leona. Logró herir a dos hombres con una espada y romperle la nariz a un tercero con una piedra antes de que la fuerza abrumadora la arrastrara, con las manos sangrando y el cabello agarrado por Ratatino, y la arrojara sobre un caballo como un saco de maíz. Todo el pueblo observaba, paralizado por el miedo a que cruzarse con Ortega significara una muerte segura. Mientras se alejaban a caballo, Ratatino susurró una escalofriante promesa: «El Centauro llorará cuando vea lo que te haremos, preciosa».

Mientras tanto, a 120 kilómetros de distancia, en el desierto de Chihuahua, Villa se deleitaba con la tranquila satisfacción de una exitosa incursión que había dado como resultado tres carromatos cargados de rifles y dos ametralladoras. Rodeado de sus leales Dorados, hombres como el gélido Rodolfo Fierro y el pragmático Tomás Urbina, Villa contemplaba regresar a San Isidro para sorprender a María Luz. La tarde en el desierto era tranquila, una breve y engañosa pausa en la guerra incesante.

La tranquilidad se vio interrumpida por la desesperada llegada de Pedro Alvarado, un hombre de confianza de San Isidro, que cabalgaba como si lo persiguieran todos los demonios del estado.

III. El Grito del Animal Herido

El mensaje desesperado de Pedro resonó en el aire del desierto: “Mi General, se llevaron a Doña María Luz. La Guardia Blanca del Coronel Ortega… se la llevaron al Rancho La Ciénega”.

La reacción de Villa fue aterradora por su quietud. Dejó caer su taza de café negro, que se extendió sobre la tierra seca como una mancha de sangre oscura. Se movió con la velocidad del rayo, sacó su pistola y disparó un tiro que silbó junto a la oreja de Pedro. “Mientes”, amenazó Villa, con una voz grave y amenazante. “Nadie toca a María Luz”. Solo el terror genuino y puro en los ojos de Pedro lo convenció.

Entonces, el General se apartó y dejó escapar un sonido inhumano. Fue un bramido, un rugido primigenio que rasgó el desierto, haciendo que los caballos se desbocaran y las aves se dispersaran. Fue el sonido del mito quebrándose, revelando al animal herido que yacía debajo. El hombre que fue Pancho Villa había desaparecido; en su lugar se alzaba el Centauro de la Venganza.

La decisión fue inmediata y absoluta. El rancho de Ortega era una fortaleza con ochenta guardias bien armados, gruesos muros y torres de vigilancia. Tomás Urbina dio la alarma de inmediato: «Mi general, el rancho está fortificado. Atacar ese lugar es un suicidio». La respuesta de Villa fue definitiva, carente de emoción: «No te pedí tu opinión, gerüero. Te di una orden».

IV. La marcha de los condenados

Cuarenta Dorados montaron a caballo y cabalgaron toda la noche bajo un cielo sin luna, sombras de determinación armada. No hubo descanso, ni discusión, solo el rítmico golpeteo de los cascos contra el implacable suelo de Chihuahua. Villa era implacable.

La primera prueba de su sombría resolución llegó horas después, cuando entraron en un estrecho cañón y encontraron a treinta federales esperándolos en emboscada. El barranco estalló en un tiroteo. Villa, fiel a su leyenda, espoleó a su caballo, Siete Leguas, directamente hacia la lluvia de balas, ignorando la herida que le atravesó el hombro izquierdo, desgarrándole la carne. El dolor era abrasador, como un hierro candente perforando el hueso, pero siguió luchando.

«¡Estoy bien, sigan disparando!», rugió, sin importarle la sangre que le empapaba la camisa. El combate fue breve y brutal; quince federales cayeron muertos, pero los Dorados sufrieron bajas y Villa resultó gravemente herido. Fierro insistió en que se detuvieran para curar la herida, pero Villa se mantuvo firme: «No paramos hasta que María Luz regrese». Cauterizó la herida con mezcal y una vara.

News

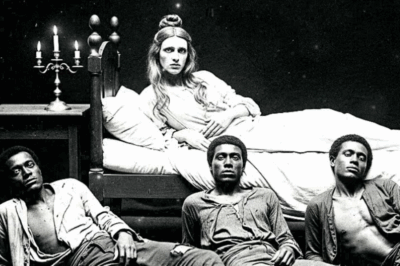

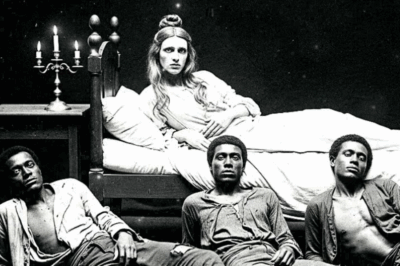

EL HERMAFRODITA que Durmió con 3 Esclavos

El año 1821 debería haber sido un período de celebración desenfrenada en todo México. Mientras los cañones retumbaban y los…

EL HERMAFRODITA que Durmió con 3 Esclavos — Y Ninguno Vivió Para Contarlo

El año 1821 debería haber sido un período de celebración desenfrenada en todo México. Mientras los cañones retumbaban y los…

El ESCLAVO hermafrodita dividido entre la Señora y el Hacendado

Shochitl: El Muxe de San Jerónimo En marzo de 1847, en la hacienda San Jerónimo, cerca de Oaxaca, Shochitl, un…

El ESCLAVO hermafrodita dividido entre la Señora y el Hacendado — Secreto

Shochitl: El Muxe de San Jerónimo En marzo de 1847, en la hacienda San Jerónimo, cerca de Oaxaca, Shochitl, un…

💔 Abandonaron a la esclava lisiada bajo la lluvia… ¡hasta que el duque la encontró y la llevó en brazos!

La tormenta y el rescate inesperado (Minas do Ouro, 1848) En 1848, la hacienda Santa Cruz estaba gobernada por la…

La Secta de la Sangre Pura: Incesto y Asesinato en Lonesome Holler

La Secta de la Sangre Pura: Incesto y Asesinato en Lonesome Holler En 1880, la meseta de Cumberland, en Kentucky,…

End of content

No more pages to load