El Eco de la Montaña: La Historia de Edith Marlo, la Viuda de Hollow Ridge

En la primavera de 1998, un hombre llamado Thomas Albright, un topógrafo con el ceño fruncido y el mapa siempre desplegado, trabajaba en la cresta oriental del condado de Cabell, Virginia Occidental. El sol era un enemigo constante y la maleza, una pesadilla verde, pero Thomas tenía décadas de experiencia y una paciencia que solo la tierra puede enseñar. Sin embargo, ese día, tropezó con algo que lo obligó a cuestionar no solo sus mapas, sino también su cordura. Era la cimentación de una casa, perfectamente cuadrada, hecha de piedra de río, incrustada profundamente en la ladera del bosque, a kilómetros de cualquier camino conocido. El lote no existía en ningún plano catastral. Ninguna escritura lo vinculaba a un nombre de familia, pero allí estaba. Los maderos podridos del techo y las paredes habían colapsado en la cavidad del sótano, dejando un agujero oscuro y hediondo, lleno de hojas de un siglo. Con la curiosidad profesional que siempre lo impulsaba, Thomas se puso su equipo de seguridad y descendió. Lo que encontró entre las vigas roídas y la humedad no era lo que cabría esperar de una ruina abandonada: había tres diarios encuadernados en cuero, empapados pero aún legibles, un farol de aceite oxidado y, lo más escalofriante, la figura tallada de una muñeca de madera de una niña, cuyo rostro había sido quemado hasta quedar liso, limpio, como si la expresión de la infancia hubiera sido borrada a propósito. Thomas Albright no presentó su informe ese día. Dejó caer su teodolito y caminó de vuelta por la ladera, sin mirar atrás. Seis meses después, cuando el condado, al no recibir su informe, envió a otro equipo a investigar el terreno, encontraron la cimentación deliberadamente cubierta. Piedras de río cuidadosamente apiladas sobre la entrada del sótano. La evidencia, el lugar, habían sido enterrados. Nadie en el valle, ni los viejos, ni los nuevos habitantes, querría decir quién lo había hecho, pero todos susurraban el nombre que una vez había resonado allí: la llamaban la Viuda de Hollow Ridge. Y lo que había hecho a sus cinco hijos varones en 1901 era tan absoluto, tan incomprensiblemente metódico, que el pastor que los había encontrado se había negado a escribirlo, incluso en sus notas más privadas.

La viuda se llamaba Edith Marlo. Tenía 41 años cuando el río Guyandotte, crecido por las inundaciones primaverales, se tragó a su marido. La familia Marlo no era rica, pero era firme, anclada en su fe bautista y en el aislamiento. Vivían a siete millas del pueblo más cercano, conectados solo por un camino forestal que se desdibujaba con el barro cada invierno. Edith tenía cinco hijos: Daniel, el mayor, de 23 años; y Thomas, el más joven, de nueve. Al principio, Edith recibió el luto como se recibía un pasaje de la Biblia: con una fe silenciosa, inquebrantable. Pero los vecinos notaron un cambio en sus ojos después del entierro. Cuando le llevaban comida, ella se paraba en el umbral, con las manos juntas, agradeciendo con una voz tan baja que apenas se oía. Y detrás de ella, en el penumbra de la cabaña, sus cinco hijos se sentaban a la mesa, inmóviles, mirándola, esperando. Para el verano de 1901, el silencio de la familia Marlo se había vuelto absoluto. Daniel, el proveedor habitual, dejó de hacer el viaje de dos semanas a la tienda general de Virgil Cass. Cass, notando la deuda en su libro, envió a su sobrino a la cresta para cobrar. El muchacho regresó a las pocas horas, pálido y con un tartamudeo en la boca que no se le quitaba. Dijo que la viuda lo había recibido en el portón. Le pagó la deuda completa con monedas viejas y oscuras que nunca había visto. Le dijo que ya no necesitarían provisiones, que el Señor le había revelado “un camino diferente”. Cuando el muchacho preguntó por Daniel, ella sonrió. No una sonrisa de malicia, sino una peor, una que trascendía la crueldad: la sonrisa de una persona que creía con absoluta certeza en su propia rectitud.

En las semanas siguientes, los equipos de madereros que trabajaban en las cercanías comenzaron a notar fenómenos extraños. El humo de la cabaña de los Marlo se elevaba a horas inusuales, no era humo de cocina, sino algo más espeso y, extrañamente, dulce. En las noches frías, cuando el viento bajaba por el cañón, juraban escuchar cánticos. No eran himnos, sino una melodía monótona, repetitiva, que sonaba más a instrucción que a adoración. Un capataz, Horus Thorne, se acercó a investigar. Llegó a cincuenta yardas del claro antes de verlos: los cinco hijos, parados en círculo, sin camisa, con la cabeza inclinada. En el centro, Edith sostenía una Biblia abierta. Ella no lo miró. Pero los hijos, con una sincronía perturbadora, giraron sus cabezas hacia él. Horus se retiró de inmediato. Advirtió a su equipo que no se acercara más a esa parte de la montaña.

A medida que el otoño se adentraba, los rumores se convirtieron en susurros. Se decía que el dolor había enloquecido a Edith, que estaba tratando de expiar la muerte de su marido como si fuera un castigo. Otros murmuraban algo más profundo: que ella creía que su linaje había sido elegido por Dios, que su tarea era purificar a sus hijos del mundo caído. El Reverendo Amos Trip, atormentado por su deber pastoral, visitó la cabaña dos veces. La primera, Edith le habló a través de la puerta, asegurándole que estaban rezando y estaban bien. La segunda vez, ella no respondió, pero él pudo escuchar el movimiento de pasos en el interior y, más adentro, un sollozo ahogado que cesó abruptamente cuando volvió a llamar. El hijo menor, Thomas, de nueve años, fue el primero en desaparecer de la vista. Para octubre, ya no se le veía jugar en el patio o buscar agua. Un leñador, Carl Ducker, que una vez le había comprado a Thomas un caramelo de menta en el pueblo, no pudo sacarse el recuerdo de la cabeza. Sabía que ese niño estaba desaparecido, y a nadie parecía importarle.

En noviembre, un predicador ambulante, Elijah Cord, visitó la cresta, pensando que Edith era simplemente un alma afligida que necesitaba guía. Ella lo recibió en el porche. Su rostro parecía agotado, sus manos estaban agrietadas, manchadas de algo oscuro. Cuando Elijah ofreció orar por su dolor, ella lo detuvo con una frase escalofriante: “El dolor es un lujo. El sufrimiento es la primera condición de la pureza, y mis hijos están finalmente aprendiendo lo que significa nacer de nuevo”. Elijah Cord huyó. Más tarde confesó que no había visto locura en sus ojos, sino una certeza inamovible, el tipo de convicción que no podía ser disipada por la razón o la oración.

Ese invierno, el humo dejó de elevarse de la chimenea. La cabaña se selló, la nieve cayó, y el silencio de la cresta se volvió un vacío palpable. El 16 de abril de 1902, el Reverendo Amos Trip, impulsado por sueños que le mostraban a los niños en la oscuridad, cabalgó de nuevo solo. La niebla cubría los árboles, y un silencio sobrenatural lo rodeó a medida que se acercaba. En el claro, la puerta de la cabaña estaba abierta, no forzada, sino entreabierta, como una invitación. El olor lo golpeó antes de que entrara: no era descomposición, sino algo rancio, agrio, aire que no se había movido en meses. El salón principal estaba inmaculado, con la mesa puesta: cinco cuencos, cinco cucharas, una hogaza de pan mohoso, todo como si los habitantes se hubieran levantado al mismo tiempo para no volver jamás. Sobre la chimenea, alguien había tallado profundamente con un cuchillo: “La línea no debe romperse. La sangre debe permanecer pura.”

El reverendo se dirigió al cuarto trasero. El suelo estaba cubierto de paja, mantas viejas en las esquinas. En la pared, rasguños hechos con uñas o algo afilado repetían los nombres: Daniel, Isaac, Caleb, Thomas, Ezra. Debajo de cada nombre, marcas de conteo, tantas en algunas que se mezclaban en una masa incalculable. Con manos temblorosas, Amos descorrió el pesado cerrojo de hierro de la puerta del sótano. El hedor que subió de la oscuridad lo hizo vomitar. Encendió una cerilla y descendió. En la esquina, acurrucados contra la piedra fría, había dos cuerpos. Niños, emaciados, la piel de cera, muertos de inanición y deshidratación, según el forense. Pero lo que hizo que el Reverendo Trip se tambaleara y gritara no fueron los cuerpos, sino el suelo. Tallado cerca de ellos, en un círculo con símbolos, y escrito en algo oscuro y escamoso, había una frase: “Ella dijo: ‘Ahora estábamos limpios’.”

El sheriff y el médico forense, Samuel Pittz, llegaron esa tarde. Pittz notó las marcas de confinamiento prolongado, los hematomas en las muñecas y tobillos. Encontraron a Edith a media milla de la cabaña, arrodillada junto a un arroyo, lavándose las manos compulsivamente, que ya estaban en carne viva. Ella no opuso resistencia. Cuando le preguntaron por los otros hijos, sonrió con una paz que era más aterradora que el horror. Dijo que “el trabajo había terminado” y “la línea de sangre había sido hecha pura”. Cuando la presionaron, comenzó a recitar pasajes de las Escrituras sobre el sacrificio y las pruebas de fe.

Encontraron los cuerpos de los otros tres hijos, Daniel, Isaac y Caleb, dos días después, enterrados en tumbas poco profundas detrás de la cabaña. Llevaban muertos meses, asesinados durante el invierno. Daniel, el mayor, tenía signos de un trauma contundente en el cráneo; Isaac, marcas de cuerda en el cuello. Junto al cuerpo de Caleb, encontraron su diario de cuero, con una última entrada legible en enero de 1902, escrita con mano temblorosa: “Ella nos dijo que éramos hijos de Adán, que teníamos que reconstruir el Edén. Ella mató a Daniel por misericordia. Dijo que había sido débil. El resto de nosotros teníamos que ser más fuertes.”

Edith Marlo fue llevada a la cárcel del condado, pero nunca enfrentó un juicio. Dejó de comer y de hablar. Se sentó en su celda con las manos cruzadas, con una expresión de completa paz. Murió por auto-inanición el 2 de mayo de 1902. El guardia que la encontró dijo que su rostro no estaba tranquilo, sino congelado, como si hubiera visto algo en sus momentos finales que ni siquiera su fe inquebrantable podría haberla preparado para enfrentar. El Reverendo Trip se negó a hablar sobre los hijos. Escribió que lo que se había hecho existía fuera del lenguaje de la gracia. La congregación se mantuvo en un pacto de silencio.

La cabaña fue desmantelada ese verano y la tierra abandonada. El condado intentó que se olvidara. Pero los diarios, los tres libros encontrados por Thomas Albright, sobrevivieron. Fueron sellados en un archivo histórico con la notación: “Contiene material sensible. Registros genealógicos de naturaleza perturbada.” Dos historiadores pudieron leerlos en 1999. Revelaron que Edith no había enloquecido. Las entradas detallaban un sistema, una estructura. Ella creía que Dios le había ordenado atar a sus hijos, no como hermanos, sino como algo “que los hijos de Adán habrían entendido antes del diluvio”, para proteger la pureza del linaje. La viuda escribió con calma sobre su resistencia, cómo rompió a Daniel con las escrituras, y cómo el llanto nocturno de Thomas, el más joven, cesó por completo, algo que ella elogió como “rendición”; la rendición, según ella, era igual a la fe.

La sociedad histórica volvió a sellar los diarios, entendiendo que lo que protegían no era la dignidad de los descendientes inexistentes, sino la idea de que la fe, cuando está aislada y es absoluta, puede volverse indistinguible de la locura. La Viuda de Hollow Ridge no era una demente; era una creyente. Y eso fue, de alguna manera, lo peor.

El topógrafo Thomas Albright vendió su equipo y se mudó a Ohio. Años más tarde, confesó que lo que más lo atormentaba era el recuerdo de la muñeca con el rostro quemado. No sabía si Edith la había destruido como castigo o como ritual, pero al sostenerla, sintió una frialdad que era dolor, una lección hecha objeto. La dejó allí, en el sótano que él mismo cubrió con piedras. En el presente, la cresta es parte de un bosque estatal. Senderistas y cazadores pasan por senderos sin marcar. La mayoría nunca sabrá que están caminando sobre la cimentación de una cabaña, sobre tumbas sin nombre, sobre el lugar donde una madre, en la oscura matemática de la fe y el aislamiento, encontró una lógica que le dio sentido a la destrucción de sus propios hijos. Y esa certeza, más que el fantasma de los hijos, es lo que verdaderamente persigue a Hollow Ridge. La historia se detuvo, pero el peso de lo que se hizo en el nombre de la pureza permanece, escrito en los huesos y la tierra.

News

Una historia aterradora de 3 hermanas caníbales en la posguerra. Un relato macabro.

🔥 El Eco de la Ceniza: Las Hermanas Montalbán en el Invierno de 1940 El invierno de 1940 llegó a…

(Galicia,1845) El secreto de la Marquesa de Vasconcelos: ESCLAVIZÓ A SUS PROPIOS HIJOS EN EL SÓTANO

El Secreto de la Marquesa de Vasconcelos: La Prisión del Amor Absoluto El año era 1845. En el corazón de…

Los hermanos Ellis que se casaron con sus propias sobrinas: el pueblo que encubrió su pecado (Apalaches, 1892)

La Niebla de Pinehook: El Silencio y la Sangre de los Ellis Hay una fotografía enterrada en los archivos del…

La viuda de Hollow Ridge que obligó a sus hijos a procrear —hasta que la locura los consumió (Apalaches, 1901)

La Viuda del Hueco del Cerdo: El Sacrificio de Cabell County En la primavera de 1998, un topógrafo que trabajaba…

La Estirpe del Altiplano: La Última Elección de los Rutled

Existe todavía, en un archivo del condado en el este de Tennessee, una fotografía que desafía la lógica y perturba…

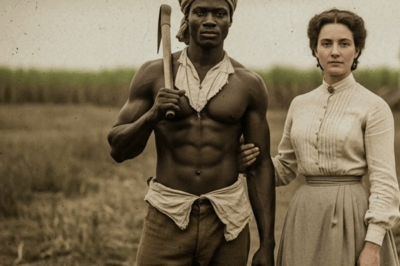

“Dame un hijo y te daré la libertad”… Pero una noche se enamoró perdidamente de él.

La Herencia de Caña y Culpa El calor opresivo de Saint-Domingue lo aplastaba todo. Isabelle de Fontaine estaba en la…

End of content

No more pages to load