El Silencio de la Puerta y el Estruendo del Escándalo

El barón Francisco cerró la puerta de su dormitorio con un cuidado que rozaba lo excesivo, una meticulosidad ajena a su naturaleza habitualmente brusca. No se limitó a empujarla; aferró el pomo de bronce frío, lo giró lentamente hasta el tope y acompañó la madera en su recorrido hasta el marco, soltándola solo cuando estuvo seguro de que el pestillo encajaría sin emitir ese característico clic metálico que delata a quien entra o sale.

La baronesa Helena, que en ese preciso instante cruzaba el pasillo superior camino a la escalinata principal, se detuvo. Fue una pausa imperceptible, de apenas medio segundo, el tiempo justo para que su cerebro registrara aquella anomalía. Su marido nunca había sido un hombre de sutilezas; cerraba las puertas con la fuerza de quien es dueño de todo lo que le rodea, dejando que los portazos resonaran por la casa grande de la hacienda Santo Antônio. ¿Por qué, entonces, aquel cuidado súbito? ¿Por qué aquel silencio deliberado? Helena no se detuvo a preguntar. Continuó su marcha, pero su mente, entrenada en el arte de coleccionar inconsistencias, archivó el gesto. Era un detalle aislado, sí, pero Helena sabía que los detalles aislados, cuando se acumulan, terminan formando patrones innegables.

Descendió la imponente escalera de madera oscura, deslizando su mano enguantada por el pasamanos pulido. Vestía una seda azul cobalto traída de París, una prenda cuyo precio había hecho refunfuñar al Barón, pero que ella consideraba una inversión necesaria. En el mundo de la aristocracia rural de 1857, las apariencias no eran vanidad, eran armadura. El roce de la tela cara contra las enaguas producía un susurro suave, el sonido del poder y la posición.

Abajo, en el salón principal, la atmósfera ya estaba cargada con el aroma del té negro y la tensión de las normas sociales. Se dirigía a liderar su reunión de costura, el evento semanal donde las seis damas más influyentes de la provincia se congregaban oficialmente para bordar y compartir recetas, pero extraoficialmente para destrozar reputaciones ajenas y juzgar ausencias.

Al entrar, encontró a Amélia, la esposa del Barón Rodrigo de Menezes, ya instalada en el sofá de terciopelo rojo. —Helena, querida —dijo Amélia con una sonrisa que apenas curvaba los labios y no llegaba a los ojos—, empezaba a temer que lo habías olvidado.

Helena devolvió la sonrisa con la misma precisión quirúrgica. Conocía ese gesto; era su propia máscara. —Jamás lo olvidaría, Amélia. Solo un pequeño asunto doméstico que requería mi atención —mintió con fluidez mientras tomaba asiento en la poltrona contigua.

Josefa, su criada personal desde hacía quince años, sirvió el té en porcelana fina. El silencio que siguió fue educado, roto solo por el tintineo de la plata contra la loza y el rítmico tic-tac del reloj francés en la pared, marcando las tres y cuarto de la tarde de aquel caluroso jueves, 12 de marzo.

En los diez minutos siguientes, el círculo se completó. Constância, Beatriz, Mariana e Isabel llegaron envueltas en nubes de perfume y sedas crujientes. Se sentaron en semicírculo, sacando sus labores de bolsas bordadas —porque incluso el recipiente de la labor debía denotar estatus— y comenzaron la danza verbal de la tarde. Hablaron del calor sofocante de ese año, del retraso imperdonable del navío francés con las telas nuevas y, por supuesto, del escándalo de la hija del Conde, fugada con un profesor de piano.

Helena bordaba mecánicamente. Sus manos conocían el camino de la aguja sobre el lino, creando un patrón de rosas que había iniciado tres semanas atrás. Pero mientras asentía y comentaba en los momentos adecuados, su mente estaba arriba, en el pasillo, frente a la puerta cerrada con tanto sigilo. Francisco había estado extraño las últimas semanas: distante, hermético, saliendo al amanecer y regresando tarde, pasando horas inusuales en áreas de la hacienda que normalmente delegaba a los capataces.

Y había algo más. Algo pequeño, pero persistente, que la inquietaba más que la distancia emocional. Los objetos perdidos.

Había comenzado hacía dos meses. Primero fue un broche de plata, una pieza sin gran valor monetario pero de diseño delicado. Desapareció de su tocador como si se hubiera evaporado. Luego fue un pañuelo de seda, después un peine de carey y, más recientemente, un pequeño frasco de perfume francés. Siempre cosas pequeñas, siempre de su dormitorio, y siempre desaparecían cuando ella salía a sus compromisos sociales.

—¿Problemas con los esclavos, Helena? —La voz de Constância cortó sus pensamientos. Helena se dio cuenta de que se había quedado mirando al vacío. —Pequeños furtos —admitió Helena, y al instante se arrepintió. Vio cómo los ojos de las otras mujeres brillaban con la voracidad del chisme fresco—. Cosas que desaparecen de mi habitación. Nada serio. —Si dejas pasar uno, pronto te robarán hasta las sábanas —sentenció Isabel con la convicción de quien ve a los sirvientes como enemigos naturales—. Debes castigar ejemplarmente.

La conversación derivó hacia métodos de castigo, historias de troncos y latigazos narradas con una naturalidad que helaba la sangre, pero Helena ya no escuchaba. Recordaba la cena de hace dos semanas, cuando mencionó los robos a Francisco. Él ni siquiera levantó la vista de su plato. “Debes haberlo perdido tú, sabes lo distraída que eres a veces”, había dicho, cambiando de tema con una prisa sospechosa. Francisco, el hombre que jamás perdonaba una falta en la hacienda, de repente mostraba un desinterés absoluto por investigar un robo en su propia alcoba.

La reunión terminó a las cinco. Cuando la última carroza desapareció tras la curva del camino, levantando una nube de polvo rojizo, Helena no volvió al salón. Se quedó en el vestíbulo, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a exigir ser unidas.

—Josefa —llamó—. Voy a salir de nuevo. Olvidé visitar a doña Constância para ver un patrón de bordado.

Era una mentira fácil. Subió a su habitación fingiendo buscar algo y, al pasar por el pasillo del segundo piso, escuchó un sonido. Venía del despacho privado de Francisco. Eran voces. Se detuvo en seco. La puerta estaba cerrada, pero el murmullo era inconfundible. Una voz era la de su marido, grave y profunda. La otra era más suave, baja, imposible de identificar.

Eran las cinco y cuarto. Francisco debía estar en los cafetales. Helena se acercó a la madera oscura y pegó el oído. No distinguía palabras, pero sí el tono. No era el tono de un patrón dando órdenes; era un tono íntimo, suave, casi suplicante.

El sonido de una silla arrastrándose la hizo retroceder. Corrió silenciosamente a su habitación y dejó la puerta entreabierta. Segundos después, vio salir a Francisco. Detrás de él caminaba alguien más. Una figura delgada, vestida con ropa sencilla de algodón crudo, pantalones y camisa de trabajo. Un esclavo.

Helena contuvo el aliento. No pudo verle la cara, pero sí notó la juventud en su andar. Al llegar al final de la escalera, vio algo que detuvo su corazón por un instante: Francisco colocó su mano brevemente en la espalda del joven. Fue un toque fugaz, pero cargado de una familiaridad prohibida.

Se quedó en su cuarto cinco minutos más, procesando la imagen. Francisco tenía un amante. Y no era una mujer de la sociedad, ni siquiera una cortesana de la ciudad. Era un esclavo de su propia hacienda. Los objetos desaparecidos no eran robos; eran regalos. Ofrendas de un barón a un hombre que era, ante la ley, su propiedad.

La ira que sintió no fue pasional. Helena y Francisco llevaban veinte años en un matrimonio de conveniencia, un contrato comercial entre tierras vecinas que había producido dos herederos y ninguna chispa de amor. No le dolía el corazón, le dolía el orgullo. Le aterraba la perspectiva de la ruina social. Si aquello se sabía, serían parias. Pero necesitaba certeza. Necesitaba pruebas antes de actuar.

Los días siguientes fueron un ejercicio de espionaje. Observó a los quince esclavos domésticos, a los ochenta trabajadores del campo. Nada. Hasta que, el martes siguiente, mientras organizaban armarios, Josefa dejó caer la pieza clave.

—El señor ha pasado mucho tiempo en el cuartito del fondo últimamente —comentó la criada mientras doblaba una sábana. —¿El cuartito del fondo? —preguntó Helena, manteniendo la voz neutra. —Sí, el antiguo depósito detrás de la cocina. El señor mandó limpiarlo y poner una cama hace un mes. Dijo que era para descansar cuando estuviera muy cansado para subir.

Helena sintió el clic definitivo en su mente. Un cuarto secreto. Una llave que solo él tenía. Esperó hasta el viernes, cuando fingió ir a un almuerzo benéfico en la ciudad. Salió en el carruaje, pero a los diez minutos ordenó parar y regresó a pie, entrando por la cocina.

Forzó la cerradura del depósito con un grampo de su pelo. Le tomó cinco minutos de forcejeo frustrante, pero la puerta cedió.

Lo que encontró dentro confirmó todas sus sospechas. Era un espacio pequeño, de tres metros por tres, pero arreglado con un esmero conmovedor. Había una cama con sábanas limpias y una de las mantas de lana desaparecidas. Sobre una mesa pequeña, dispuestos como tesoros en un altar, estaban sus objetos: el broche, el pañuelo, el peine, el perfume.

Y en la pared, un dibujo al carbón. Dos figuras. Una era inconfundiblemente Francisco. La otra era un joven de rasgos finos. Estaban tomados de la mano, mirándose con una devoción que Helena jamás había visto en el rostro de su esposo. Debajo, una fecha: Marzo, 1857. Y dos iniciales: F.S. y A.M..

A.M.

—André —susurró Helena. Recordó al muchacho de las caballerizas, el que había llegado de Río hacía tres años. Joven, apuesto, de veintiún años.

Salió del cuarto, cerró la puerta y regresó al carruaje. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. No confrontaría a Francisco en privado. Él lo negaría, escondería las pruebas, quizás incluso se volvería violento para proteger su secreto. No. Helena necesitaba ventaja. Necesitaba ser la víctima pública para asegurarse de que, cuando el barco se hundiera, ella tuviera el único bote salvavidas disponible: la simpatía de la sociedad.

El plan se fraguó con frialdad matemática. El siguiente jueves, 19 de marzo, la reunión de costura sería en su casa nuevamente.

Llegó el día. A las cuatro de la tarde, con el salón lleno de damas y chismes, Helena ejecutó su movimiento.

—Amélia, Beatriz, ¿podrían ayudarme un momento? —pidió con voz inocente—. Necesito su opinión sobre una alfombra en el ala de servicio. Ustedes tienen mejor gusto que yo.

Las dos mujeres, ansiosas por inspeccionar los rincones menos visibles de la casa, aceptaron encantadas. Helena las guió por el pasillo, pasando la cocina, hasta llegar frente a la puerta del depósito. Allí se detuvo y bajó la voz, adoptando un tono de confidencia trágica.

—Debo confesarles algo terrible. Creo que mi marido está teniendo un encuentro ilícito aquí mismo. Necesito testigos.

Los ojos de Amélia y Beatriz se abrieron con una mezcla de horror y fascinación. Helena sabía que había elegido bien; aquellas dos asegurarían que la historia se conociera en toda la provincia antes del anochecer.

Sin esperar respuesta, giró el pomo —que había dejado sin llave esa misma mañana— y abrió la puerta de golpe.

La escena que se reveló ante ellas congeló el aire.

Francisco estaba allí. Y André también. Estaban en la cama estrecha, con las camisas desabotonadas, en una intimidad que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones inocentes. Al abrirse la puerta, ambos giraron los rostros. El pánico en los ojos de André fue inmediato, visceral; el miedo de quien sabe que su vida pende de un hilo. Francisco, en cambio, pasó de la sorpresa a una palidez mortal.

Amélia soltó un grito ahogado. Beatriz se cubrió la boca con las manos.

—¡Francisco! —exclamó Helena, inyectando en su voz todo el veneno y la indignación que había ensayado, aunque por dentro solo sentía la satisfacción de la trampa cerrada.

Francisco se puso de pie torpemente, interponiéndose entre las mujeres y el joven esclavo, que intentaba cubrirse con una sábana, temblando incontrolablemente. —Helena, no es… yo puedo… —balbuceó el Barón, pero las palabras murieron en su garganta. No había explicación posible. La verdad estaba desnuda frente a ellos.

—Salgan —ordenó Helena, fría como el acero—. Salgan de mi casa. Ahora mismo. Antes de que llame a los capataces.

Fue un momento decisivo. La sociedad dictaba que Francisco debía repudiar al esclavo, pedir perdón, inventar una excusa, quizás incluso castigar al muchacho para salvar su propia piel. Pero entonces sucedió algo que Helena no había calculado.

Francisco miró a André. Vio el terror absoluto en los ojos del joven. Y en lugar de apartarse, le tendió la mano.

—Ven, André —dijo Francisco con voz ronca pero firme—. Vámonos.

André lo miró, incrédulo, pero tomó la mano que le ofrecían. Se vistieron apresuradamente bajo la mirada atónita de las tres mujeres. Francisco cogió su chaqueta y, sin mirar atrás, sin una sola palabra de disculpa hacia su esposa o las damas de sociedad, guio a André hacia la salida.

Helena se apartó para dejarlos pasar, sorprendida por la dignidad desesperada de aquel acto. Los siguió hasta la puerta trasera, flanqueada por Amélia y Beatriz, quienes parecían a punto de desmayarse.

Vieron cómo corrían hacia las caballerizas. Vieron cómo montaban dos caballos a pelo, sin esperar a ensillar. Y vieron cómo el Barón Francisco de Souza, un hombre que lo tenía todo, lo abandonaba todo —sus tierras, su título, su nombre— para huir al galope por el camino polvoriento junto a un esclavo, bajo la luz dorada y decadente de la tarde.

Helena se quedó parada en el umbral, viendo cómo las figuras se hacían pequeñas en la distancia hasta desaparecer. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Sería la “pobre Helena”, la víctima de una depravación inaudita. Conservaría la casa, las tierras y la custodia de sus hijos. Había ganado.

Pero mientras el polvo se asentaba en el camino vacío, no pudo evitar sentir una punzada extraña, algo que no era victoria. Por primera vez en veinte años, había visto a su marido realmente vivo, capaz de un sacrificio que ella, con todas sus sedas y sus cálculos, jamás llegaría a comprender. Se dio la vuelta, miró a sus amigas horrorizadas y, con la compostura de una reina trágica, dijo:

—Vamos adentro. Tenemos mucho de qué hablar.

Y cerró la puerta, esta vez con fuerza, dejando que el sonido retumbara como una sentencia final.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

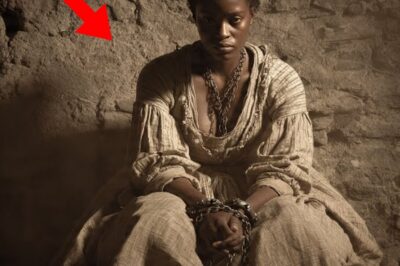

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load