Parte I – Antes de la tormenta

Rosa tenía sesenta y cuatro años y, aunque el calendario insistía en recordarle que era una mujer mayor, su corazón todavía guardaba la energía de una madre que nunca se resigna a dejar de cuidar. Vivía en un pequeño piso a las afueras de Sevilla, lleno de fotografías enmarcadas, plantas en las ventanas y una radio antigua que siempre sonaba de fondo con canciones que hablaban de otros tiempos.

Su hija, Clara, tenía veintiocho. Era la única, la más deseada, la que llegó después de años de tratamientos y esperanzas rotas. Cuando nació, Rosa sintió que la vida le había dado un milagro tardío. Desde entonces, vivió para ella.

Pero la vida, con su manera cruel de torcer los hilos, había convertido ese amor en un campo de batalla. Clara, independiente, ansiosa de libertad, llevaba años discutiendo con su madre. Cada consejo sonaba a reproche, cada advertencia a una cadena invisible. Rosa, por su parte, no sabía expresarse de otra forma que no fuera cuidando en exceso.

Las discusiones eran pequeñas llamas que, al repetirse, se volvían incendio.

—Mamá, no necesito que me llames diez veces al día —decía Clara mientras revisaba su móvil.

—¿Y si te pasa algo? ¿Cómo voy a saberlo? —respondía Rosa, con ese tono que mezclaba miedo y ternura.

—Me pasa lo mismo que a todos. Trabajo, estudio, salgo con amigos. Vivo. Eso es todo.

Entonces Rosa se callaba, pero en su interior un torbellino la consumía. Sentía que la distancia crecía, que el cordón invisible que unía a madre e hija se tensaba hasta el límite.

Un viernes de otoño, la discusión fue más fuerte de lo habitual. Clara había llegado tarde a casa, empapada por la lluvia.

—¡Siempre me tratas como si tuviera quince años! —gritó, dejando las llaves sobre la mesa.

—¡Y tú siempre te olvidas de que soy tu madre! ¿Cuánto cuesta un “llegaré tarde” o un simple “te quiero”? —replicó Rosa con la voz quebrada.

El silencio se apoderó de la sala. El reloj de pared marcaba cada segundo como una sentencia.

Clara suspiró, tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Rosa, en la soledad del pasillo, dejó caer las lágrimas que llevaba horas conteniendo.

No era la primera vez. A veces pasaban días sin hablarse, otras veces solo horas. Pero el dolor siempre quedaba, como una herida mal cerrada.

Esa tarde, Rosa buscó consuelo en una caja de recuerdos. Allí guardaba cartas de su difunto esposo, dibujos de Clara cuando era niña, mechones de cabello atados con cintas de colores. Entre todo aquello, encontró un pequeño pañuelo azul. Estaba desgastado, con las letras “C.R.” bordadas torpemente por una mano infantil.

Ese pañuelo lo había hecho Clara a los doce años, antes de irse a su primer campamento. “Para que no me olvides, mamá”, había dicho entonces. Desde ese día, Rosa lo conservaba como un talismán.

Lo llevó a la nariz. Aún guardaba un olor indefinible, mezcla de infancia y memoria. Y lo apretó contra el pecho, como quien abraza un tiempo que ya no volverá.

Mientras tanto, Clara conducía por una carretera mojada. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Llevaba la música alta, intentando ahogar las palabras de su madre. Pero, por más que subiera el volumen, las frases resonaban en su mente.

“Siempre te vas sin decir un te quiero.”

No quería admitirlo, pero esas palabras dolían. Porque en el fondo sabía que era cierto. Amaba a su madre con una intensidad que a veces asustaba, pero le costaba expresarlo. Le parecía cursi, innecesario. Y sin embargo… ¿y si un día ya no había tiempo?

Clara apretó el volante. Se prometió que al volver le diría algo bonito, aunque solo fueran dos palabras. “Te quiero.” Tan simple y tan difícil.

El semáforo en amarillo la obligó a frenar. El coche resbaló un poco. Maldita lluvia. Tomó aire, intentó calmarse. A su lado, el asiento del copiloto estaba vacío. Recordó cuando, de niña, viajaba con su madre en aquel mismo coche —más viejo entonces, con olor a colonia barata— y las dos cantaban a gritos canciones de la radio.

La vida había cambiado tanto desde esos días.

Lo que Clara no sabía era que, en cuestión de minutos, ese viaje se convertiría en una frontera entre el antes y el después.

Parte II – El accidente y la espera

El reloj del coche marcaba las 20:47 cuando todo ocurrió. La lluvia caía con furia, el asfalto brillaba como un espejo traicionero. Clara conducía a una velocidad moderada, pero una curva cerrada, un charco profundo y un instante de distracción bastaron para cambiarlo todo.

El coche derrapó. El chirrido de las llantas contra el pavimento se mezcló con el golpe seco contra el guardarraíl. Clara intentó maniobrar, pero ya era tarde: el vehículo se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol.

El sonido metálico del impacto retumbó en la noche húmeda. Después, silencio. Solo la lluvia siguió cayendo, implacable.

Los primeros en llegar fueron dos jóvenes que regresaban de una fiesta. Corrieron bajo el aguacero, intentaron abrir la puerta del coche. Clara estaba inconsciente, con la frente ensangrentada apoyada contra el volante.

—¡Llama a emergencias! —gritó uno de ellos, mientras intentaba sentirle el pulso.

—¡Ya lo hago! ¡No se mueve!

La ambulancia tardó apenas quince minutos en llegar, pero para quienes esperaban pareció una eternidad. Los paramédicos sacaron a Clara con cuidado, colocándola en una camilla, conectándole oxígeno y vías.

—Traumatismo craneoencefálico, posible hemorragia interna —dijo uno, con la calma tensa de quien ha repetido esa frase demasiadas veces.

Mientras tanto, a kilómetros de allí, Rosa seguía sentada en el sofá con el pañuelo azul entre las manos. Había intentado llamar a Clara, pero el móvil daba tono sin respuesta. Una inquietud creciente le revolvía el estómago. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo.

—¿La señora Rosa Ramírez? —preguntó una voz grave.

—Sí… soy yo.

—Le hablamos del Hospital General. Su hija ha tenido un accidente. Debe venir de inmediato.

Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pañuelo cayó al suelo. Apenas alcanzó a tomar el abrigo, las llaves y salir corriendo bajo la lluvia.

En el hospital, el olor a desinfectante y la luz blanca la golpearon como un muro. En admisión, un médico se le acercó.

—Lo siento, señora. Su hija está muy grave. Está en quirófano ahora mismo.

Rosa se desplomó en una silla. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro.

Las horas siguientes fueron un infierno de espera. La sala estaba llena de familiares de otros pacientes: un niño dormía sobre el regazo de su madre, un hombre rezaba en silencio, una pareja discutía por quién llamaría primero a los suegros. Pero Rosa no veía nada. Solo escuchaba el eco de su propia voz: “Siempre te vas sin decir un te quiero.”

Recordó la última mirada de Clara antes de salir de casa. Recordó todas las veces que había querido abrazarla y se había contenido por miedo a parecer pesada. Recordó las cartas que le escribía cuando era pequeña, con dibujos de corazones torcidos y frases como “Mamá eres mi sol”. ¿En qué momento se habían perdido en discusiones absurdas?

Después de tres horas, los cirujanos salieron. Rosa corrió hacia ellos.

—¿Está viva? —preguntó, con voz quebrada.

—Técnicamente, sí —respondió uno de los médicos—. Pero está en coma. El impacto fue muy severo. No sabemos si despertará.

El mundo de Rosa se hizo pedazos. Sintió un vacío tan grande que apenas podía respirar.

Los días siguientes fueron de rutina silenciosa. Cada tarde, Rosa se sentaba al lado de la cama de Clara. Le tomaba la mano, le acariciaba el cabello. A veces le leía cartas antiguas. Otras, simplemente se quedaba mirando el movimiento leve del pecho que subía y bajaba.

—¿Te acuerdas cuando aprendiste a andar en bici? —murmuraba—. Te caíste tantas veces, y una vez dijiste que querías dejarlo todo porque dolía demasiado. Yo te abracé tan fuerte que te dormiste en mis brazos. Hoy me toca a mí, Clara. Hoy soy yo la que te abraza, aunque no me veas.

Las enfermeras comenzaron a conocerla por su constancia. Siempre estaba allí, con el mismo pañuelo azul en las manos, hablándole a su hija como si pudiera escucharla.

Algunas noches, Rosa se quedaba dormida en la silla. Soñaba con Clara de niña, riendo, corriendo descalza por la playa. Despertaba con el corazón acelerado, rogando que no fuera solo un sueño.

Una tarde, mientras le pasaba la mano por la frente, notó algo distinto. La respiración de Clara cambió. Fue más profunda, más consciente. Rosa se inclinó sobre ella.

—Clara… ¿me escuchas? Soy yo, mamá. Estoy aquí.

Los párpados de Clara temblaron. Y de pronto, con voz apenas audible, murmuró:

—Mamá…

Rosa sintió que el alma le volvía al cuerpo.

—¡Clara! ¡Estás volviendo, mi amor! ¡No me dejes!

Los médicos entraron apresurados. Revisaron reflejos, midieron la presión, observaron las pupilas.

—Es un milagro —dijo uno de ellos—. Estuvo al borde, pero está regresando.

Clara volvió a quedarse dormida, exhausta, pero el cambio era innegable. Rosa lloró de alivio, con la mano aferrada a la de su hija.

Por primera vez desde el accidente, vio un rayo de esperanza.

Parte III – El despertar y la reconciliación

Los días posteriores fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. Clara seguía en cuidados intensivos, pero cada signo de mejoría parecía un regalo caído del cielo. Rosa no se movía de su lado; se había convertido en una sombra constante, una vigía silenciosa que contaba los latidos del monitor como si fueran oraciones.

Una mañana, mientras la luz suave entraba por la ventana del hospital, Clara abrió los ojos con más firmeza que antes. Su mirada, todavía nublada por el cansancio y la confusión, se encontró con la de su madre. Rosa contuvo la respiración, temiendo que fuera otra ilusión pasajera.

—Mamá… —susurró Clara, apenas audible.

—Sí, hija, estoy aquí. Siempre estuve aquí —respondió Rosa, tomando su mano con cuidado, como si fuera de cristal.

Un silencio denso se instaló en la habitación. Rosa no quería abrumarla con preguntas, pero Clara parecía tener algo atrapado en la garganta.

—Vi una puerta —dijo de repente, con la voz entrecortada—. Grande, blanca. Me llamaba. Sentía que al cruzarla, todo el dolor desaparecería.

Rosa tragó saliva.

—¿Y qué pasó?

—Escuché tu voz. Pero no era aquí —Clara se llevó una mano débil al pecho—. Era aquí adentro. Me decías “aún no”, me decías que me esperabas con un abrazo. Entonces retrocedí. Y regresé.

Las lágrimas inundaron los ojos de Rosa. Le acarició el rostro con ternura.

—Era verdad, Clara. Te estaba esperando. Y te seguiré esperando toda la vida.

Pasaron los días. Clara mejoraba poco a poco. Recuperaba fuerza en las manos, en las piernas, y su mente comenzaba a despejarse. Pero también regresaban los recuerdos: las discusiones con su madre, las palabras hirientes, los silencios prolongados.

—Mamá —dijo una tarde, mientras Rosa le acomodaba la almohada—. Me di cuenta de algo. Nos pasamos años peleando por tonterías. Yo te reprochaba todo. Tú me exigías demasiado. Y al final… nada de eso importaba. Cuando estuve a punto de cruzar esa puerta, lo único que quería era un minuto más para decirte “perdón” o “te quiero”.

Rosa tomó su mano con firmeza.

—No nos va a faltar ese minuto nunca más, hija. Te lo prometo.

La rehabilitación fue larga y dolorosa. Clara tuvo que reaprender a caminar sin marearse, a recuperar la coordinación. Hubo días en que lloraba de frustración, golpeando la cama con los puños. Rosa estaba allí, sosteniéndola.

—Si te caes cien veces, yo te levantaré ciento una —le decía con paciencia.

Una tarde de domingo, Clara logró dar sus primeros pasos apoyada en un bastón. El pasillo del hospital se llenó de aplausos: médicos, enfermeras y pacientes celebraron como si hubieran presenciado un milagro. Rosa lloraba sin importar que todos la vieran.

El día del alta médica llegó más rápido de lo que esperaban. Clara salió en silla de ruedas, pero con una sonrisa que no tenía desde hacía años. Afuera, la ciudad seguía siendo caótica y gris, pero para ella cada sonido, cada olor, cada ráfaga de viento tenía un sabor distinto: el de la segunda oportunidad.

Ya en casa, madre e hija compartieron la primera cena en mucho tiempo sin gritos ni reproches. El mantel estaba limpio, las velas encendidas y en la mesa había un simple plato de sopa caliente. Rosa levantó la cuchara y dijo:

—No necesito banquetes, ni viajes, ni regalos. Solo esto: verte aquí, conmigo, viva.

Clara asintió, con lágrimas en los ojos.

—Y yo… no necesito escapar de ti, mamá. Solo necesitaba entender que el amor a veces aprieta, pero no ahoga. Ahora lo sé.

Esa noche, antes de dormir, Clara tomó el pañuelo azul del cajón de la mesita de noche. Lo acercó a su rostro, lo olió y sonrió.

—Nunca dejaste de guardarlo, ¿verdad? —preguntó.

—Nunca —respondió Rosa—. Era mi manera de tenerte cerca cuando creía haberte perdido.

Clara cerró los ojos, tranquila.

Los meses siguientes trajeron nuevos retos. Las cicatrices físicas tardaron en sanar, pero las emocionales comenzaron a curarse con la cercanía recuperada. Madre e hija redescubrieron la costumbre de caminar juntas por el parque, de cocinar recetas familiares, de hablar hasta quedarse dormidas en el sofá viendo películas antiguas.

Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Clara se detuvo y miró al horizonte.

—¿Sabes, mamá? —dijo con una sonrisa—. Antes del accidente, siempre pensaba en lo que me faltaba: más éxito, más libertad, más reconocimiento. Pero allá, frente a esa puerta blanca, me di cuenta de que lo único que quería era esto. Estar contigo. Sentir el viento, escuchar el mar. Vivir, aunque duela.

Rosa la abrazó con fuerza, como cuando era niña.

—Entonces aprovechemos cada día, hija. Porque la vida no siempre da segundas oportunidades.

Clara apoyó la cabeza en el hombro de su madre.

—Ya no pienso perder ni un minuto más.

Y así, mientras el sol se ocultaba pintando de oro el horizonte, madre e hija comprendieron que las heridas más profundas también podían transformarse en lazos indestructibles. Que el amor, incluso entre gritos y silencios, era más fuerte que cualquier accidente, que cualquier puerta blanca.

Y lo mejor de todo: ambas supieron que, a partir de ese día, ya no vivirían pendientes del pasado ni del miedo al futuro. Vivirían el presente. Juntas.

Porque el tiempo, ese que tantas veces creyeron perdido, todavía les pertenecía

News

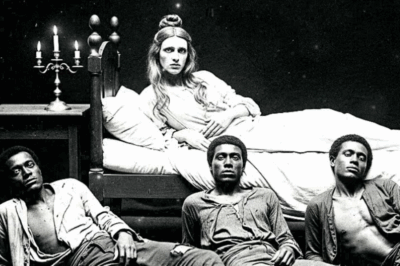

EL HERMAFRODITA que Durmió con 3 Esclavos

El año 1821 debería haber sido un período de celebración desenfrenada en todo México. Mientras los cañones retumbaban y los…

EL HERMAFRODITA que Durmió con 3 Esclavos — Y Ninguno Vivió Para Contarlo

El año 1821 debería haber sido un período de celebración desenfrenada en todo México. Mientras los cañones retumbaban y los…

El ESCLAVO hermafrodita dividido entre la Señora y el Hacendado

Shochitl: El Muxe de San Jerónimo En marzo de 1847, en la hacienda San Jerónimo, cerca de Oaxaca, Shochitl, un…

El ESCLAVO hermafrodita dividido entre la Señora y el Hacendado — Secreto

Shochitl: El Muxe de San Jerónimo En marzo de 1847, en la hacienda San Jerónimo, cerca de Oaxaca, Shochitl, un…

💔 Abandonaron a la esclava lisiada bajo la lluvia… ¡hasta que el duque la encontró y la llevó en brazos!

La tormenta y el rescate inesperado (Minas do Ouro, 1848) En 1848, la hacienda Santa Cruz estaba gobernada por la…

La Secta de la Sangre Pura: Incesto y Asesinato en Lonesome Holler

La Secta de la Sangre Pura: Incesto y Asesinato en Lonesome Holler En 1880, la meseta de Cumberland, en Kentucky,…

End of content

No more pages to load