✍️ La Venganza de la Hija: La Leyenda Oscura de Blackwood Manor

La historia que aquí se narra es una obra de ficción histórica, una pieza del gótico sureño forjada en la tradición de autores como William Faulkner. No es un evento documentado; el coronel Alistair Blackwood y Blackwood Manor son invenciones, y no existe un registro oficial de este cuento. Se trata, más bien, de una leyenda sombría, una narración creada a partir de la brutalidad e injusticia muy reales de la América posterior a la Guerra Civil, una advertencia nacida de esa época violenta que explora cómo la crueldad extrema puede escribir su propio final sangriento.

En 1868, tres años después del fin de la Guerra Civil, el corazón de Georgia seguía ardiendo con rescoldos de viejos odios. En medio de este paisaje, en la extensa plantación de algodón conocida como Blackwood Manor, el coronel Alistair Blackwood reinaba sobre un reino en ruinas. Antes de la guerra, su nombre significaba riqueza, poder y respeto. Era un hombre tallado en arrogancia y granito, convencido de que el mundo existía para servir sus ambiciones.

Sin embargo, la derrota de la Confederación fue una amputación personal para Alistair. No solo le robó su causa, sino también su sentido de derecho divino. Le quedaban sus tierras, su mansión y un resentimiento ardiente que agriaba el aire a su alrededor. Su autoridad, antes absoluta, era ahora desafiada por nuevas leyes que despreciaba. La única cosa que crecía en la estela de la guerra era su crueldad, cultivada con el mismo cuidado que una vez dedicó a sus campos de algodón.

La obsesión del coronel no era solo el dinero, sino el legado. Veía el nombre Blackwood como una dinastía que debía resurgir de las cenizas. Para ello, necesitaba alianzas forjadas a través del matrimonio. Y aquí residía su singular y agonizante vergüenza: Eleanor, su única hija.

Eleanor Blackwood no era la belle sureña que su padre anhelaba. Carecía de la figura delicada y encorsetada que encantaba a los pretendientes. Desde joven, había llevado consigo una pesadez que la sociedad, y más brutalmente su padre, llamaban una maldición. En los términos crueles de la época, era obesa, una palabra que el coronel escupía como veneno. Pero su peso era solo un escudo, una manifestación física de una vida vivida a la sombra de la decepción de su padre, una coraza de carne para proteger un espíritu hambriento de afecto.

Eleanor era un alma inteligente y gentil, con un ingenio discreto que nadie se molestaba en notar. Encontraba consuelo en la polvorienta biblioteca de la mansión, donde sus únicos amigos eran personajes de libros que no la juzgaban por el espacio que ocupaba. Su padre consideraba su mente aguda un defecto más. “Una mente aguda en un recipiente soso es un desperdicio del esfuerzo de Dios,” declaraba él, sus palabras más afiladas que cualquier cuchillo.

Decidido a forjar su dinastía, el coronel inició una campaña humillante y despiadada para casarla a partir de los dieciocho años. Desfiló por Blackwood Manor una procesión de pretendientes: hijos de otros propietarios arruinados, carpetbaggers oportunistas y viudos envejecidos. Uno a uno llegaron, y uno a uno se fueron. El número, cuarenta veces, se convirtió en una leyenda local, una burla que perseguía el nombre Blackwood como un perro callejero.

Cuarenta veces, Eleanor fue presentada como ganado. Cuarenta veces soportó las miradas de evaluación, el asco apenas disimulado y las excusas vacías. El rechazo número treinta fue quizás el más cruel: un joven arrogante que, tras hablar de poesía y arte, dejó caer su máscara. “Mi padre cree que esta unión sería ventajosa,” dijo, sus ojos recorriendo su figura, “pero debo confesar que tengo un aprecio por la estética. Un hombre debe tener algo hermoso que contemplar. Seguro que lo entiende.”

Con cada negativa, la furia del coronel crecía. No veía el dolor de su hija; solo veía el suyo. Veía cuarenta declaraciones públicas de que el nombre Blackwood ya no era suficiente. Eleanor se convirtió en el foco de toda su rabia, ya no su hija, sino su fracaso hecho carne. Comenzó a mirarla con una frialdad calculadora y escalofriante, como un hombre decidiendo sacrificar a un animal enfermo.

El rechazo número cuarenta fue el que finalmente lo quebró. El último pretendiente era Silus Croft, un norteño brutal, un último recurso. Croft pasó dos días en la propiedad, pero su mirada se posó más en la madera y los campos que en Eleanor. A la tercera mañana, se marchó sin una palabra.

El coronel se quedó en el umbral del estudio, el rostro amoratado, el cuerpo temblando. Se volvió hacia Eleanor, y el odio en sus ojos era una fuerza física. “Dijo que preferiría casarse con un caballo de tiro,” susurró con voz peligrosamente baja. “Un caballo de tiro sería más agradable a la vista y al menos sería útil en el campo.”

Se acercó a ella, sus movimientos rígidos e innaturales. “Cuarenta,” siseó. “Cuarenta hombres te han mirado y no han visto nada de valor. Eres una plaga, una mancha en mi nombre. ¿Quieres un propósito? ¿Quieres ser útil? Bien, te daré un propósito. Te pondré donde perteneces: con el resto del ganado.”

Lo que sucedió a continuación fue un borrón de horror. Agarró su brazo, sus dedos clavándose como garras, y la arrastró fuera de la mansión, a través del césped que separaba el mundo del terrateniente del mundo del aparcero, hacia las toscas cabañas que albergaban al puñado de libertos que seguían atrapados por contratos y deudas.

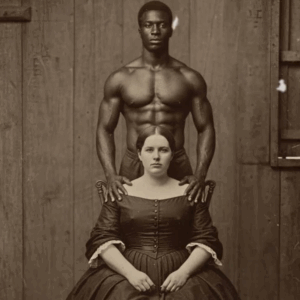

El coronel se detuvo ante la cabaña ligeramente más grande de Kato. Kato era conocido como el hombre más fuerte del coronel, un título que era tanto un hecho como una marca de propiedad. Antes de la guerra, el coronel obligaba a Kato a realizar proezas de fuerza para los invitados. Pero la verdadera fortaleza de Kato residía en su silencio, una dignidad tranquila y profunda que ninguna brutalidad había podido extinguir. Sus ojos albergaban una sabiduría ancestral, la mirada de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y había elegido no formar parte de ella.

El coronel abrió la puerta de una patada. Kato estaba dentro, remendando un arnés de cuero. Miró hacia arriba, con el rostro impasible, mientras el coronel empujaba a Eleanor hacia la pequeña y oscura habitación. Ella tropezó y cayó al suelo de tierra.

“Ella es tuya ahora,” espetó el coronel, con la voz cargada de veneno y los ojos fijos en su hija. “Cuarenta caballeros la encuentran inútil. Así que aprenderá su valor de mi semental más fuerte. Úsala como mejor te parezca. Enséñale lo que significa ser útil. Engéndrala si quieres. Una espalda fuerte es más valiosa que un rostro bonito, ¿verdad? Quizás por fin produzca algo de valor.”

En ese instante, despojó a Eleanor de su nombre, su familia y su humanidad. Estaba tratando a su propia hija como un objeto y a Kato como un animal, negándose a reconocer la libertad del hombre. Miró de su aterrorizada hija en el suelo a la figura silenciosa e imponente de Kato, esperando miedo o quizás una gratitud grotesca. No vio ninguna de las dos.

“No saldrás de esta cabaña,” le espetó a Eleanor. “Y tú,” le dijo a Kato, “harás lo que se te ordene.”

Cerró la puerta de golpe y colocó la barra de madera, sellándolos dentro. Eleanor se quedó en la penumbra, temblando de terror y humillación. El coronel se fue, con una sombría satisfacción en el rostro, convencido de haber resuelto por fin el problema de su hija. No podía estar más equivocado.

La Tregua de la Humanidad

Las primeras horas fueron una eternidad de silencio asfixiante, roto solo por los sollozos ahogados de Eleanor. El pequeño espacio era abrumadoramente extraño, un mundo de distancia de la seda y la caoba de su habitación. Olía a tierra, a sudor y a una resistencia callada. Eleanor permaneció acurrucada, esperando la violencia que su padre había ordenado. Pero no llegó nada.

El único sonido era el suave raspar rítmico del cuero contra el metal, mientras Kato reanudaba su trabajo. No la miró, no le habló; le concedió la dignidad de su indiferencia, una cortesía que su propio padre nunca le había otorgado.

Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largos dedos anaranjados de luz a través de las grietas de las paredes, Kato se levantó. Eleanor se estremeció. Él llenó un cuenco de madera con un simple guiso de verduras y carne salada y lo colocó en el suelo, a unos metros de ella. Tomó su propia porción y regresó a su taburete, comiendo en su silencio característico. Le había ofrecido comida, un gesto tan simple, tan fundamentalmente humano, que atravesó su terror con un rayo de confusión. No era el acto de un bruto. Era el acto de un hombre.

Los primeros días transcurrieron en esta extraña tregua silenciosa. Impulsada por el hambre, Eleanor terminó comiendo la comida que él le dejaba. Dormía en un rincón opuesto, lo más lejos posible de su catre. Kato nunca se acercó a ella. Salía al amanecer, cuando el capataz descorría la barra para la jornada laboral, y regresaba al anochecer.

Lentamente, el terror de Eleanor fue reemplazado por una profunda curiosidad. Empezó a observarlo. Vio sus manos fuertes y callosas mientras reparaba herramientas con destreza. Vio no al “semental” que su padre había descrito, sino a un artesano, un superviviente. Vio el agotamiento grabado en su rostro, pero también un núcleo inquebrantable de autodominio.

Una noche, aproximadamente una semana después, ella habló, su voz un susurro ronco. “¿Por qué?” preguntó, mirando el cuenco en sus manos.

Kato la miró, por primera vez, de verdad. Su mirada era cansada y perceptiva. “¿Por qué, qué?” preguntó, su voz un bajo profundo que nunca antes había oído.

“¿Por qué eres amable?” logró decir. “Mi padre te dijo que…” No pudo terminar la frase.

Kato dejó su cuenco. “Tu padre es un hombre cruel,” dijo simplemente. “Cree que su crueldad es fuerza. Se equivoca. Es una enfermedad. No me contagiaré de su enfermedad y no haré su trabajo enfermo por él.” Hizo una pausa. “No me entregó una mujer. Me entregó a su hija. Puso su propia sangre en mi casa para que fuera avergonzada. La vergüenza es suya, no tuya, y no mía.”

Sus palabras golpearon a Eleanor con la fuerza de un golpe físico. La vergüenza es suya. Nadie le había dicho eso jamás.

Esa noche, una presa tentativa se rompió. Eleanor comenzó a hablar sobre los libros que leía, sobre los mundos que visitaba en su mente. Él escuchaba, su silencio ya no era indiferencia, sino una profunda y absorbente atención. A cambio, él comenzó a compartir fragmentos de su mundo. Le contó historias transmitidas por los ancianos, cuentos de conejos astutos que engañaban a osos poderosos. Le enseñó los nombres de las plantas silvestres, cuáles eran medicina y cuáles eran alimento.

Por primera vez en su vida, Eleanor se sintió vista. Kato no veía una carga; veía a una persona atrapada en una jaula, al igual que él. Su vínculo era más profundo que el romance; era el reconocimiento de dos almas, ambas deshumanizadas por el mismo hombre, que encontraban una humanidad compartida.

Eleanor comenzó a cambiar. El peso sofocante del juicio de su padre comenzó a desaparecer. Aprendió a remendar su propia ropa, a ayudar a preparar sus comidas sencillas, encontrando un propósito en los actos cotidianos de supervivencia. Se estaba volviendo libre, incluso dentro de las cuatro paredes de esa cabaña. Y en ese espacio compartido, en la tranquila intimidad forjada por las circunstancias, sucedió lo inevitable. En un mundo que no les había ofrecido nada más que crueldad, encontraron una ternura frágil y desesperada en los brazos del otro. Fue un acto de desafío, una rebelión silenciosa contra el hombre que buscaba controlarlos y degradarlos a ambos.

La Semilla del Desafío

Unos meses después, Eleanor supo que estaba embarazada. La realización la llenó de una mezcla aterradora y, sin embargo, estimulante, de pavor y esperanza. Un hijo, su hijo, concebido en una cabaña de aparcero con un hombre que él consideraba menos que humano. Era una declaración de guerra.

Se lo dijo a Kato una noche, con voz temblorosa. Él recibió la noticia con su habitual calma, pero ella vio un miedo profundo en sus ojos; no por sí mismo, sino por ella y por la vida que llevaba. Este niño sería una sentencia de muerte para todos ellos.

El coronel había cometido un error crucial. Después de encerrar a su hija, había intentado borrarla de su mente. Asumió que estaba viviendo en la miseria, su espíritu roto. Nunca la visitó ni preguntó por ella. Simplemente la dejó pudrirse.

Pero los secretos en una plantación son como el agua, se filtran por todas partes. Los susurros se extendieron. Un sirviente de la casa notó un cambio en Eleanor a través de la ventana de la cabaña. Un jornalero mencionó que Kato ya no estaba solo. Los susurros se convirtieron en un murmullo que finalmente llegó a la casa principal.

Fue el capataz, un hombre servil llamado Miller, quien finalmente trajo la noticia. Encontró a Alistair en el porche, mirando sus campos con ojos muertos, un vaso de bourbon en la mano.

“Coronel,” comenzó Miller, “hay rumores sobre su hija. Están diciendo que está encinta.”

El mundo pareció detenerse. El coronel se había deshecho de su hija para humillarla. Pero que ella existiera, llevando el fruto de esa unión, era la humillación máxima para él. Su plan no solo había fracasado, había detonado. El linaje Blackwood, su obsesión sagrada, se mezclaría con el de un hombre que él todavía veía como infrahumano.

La rabia que se apoderó de Alistair Blackwood no era racional; era la furia primigenia de un tirano que había perdido el control. Se levantó de su silla, el rostro una máscara grotesca de incredulidad e intención asesina. “¿Dónde está ella?” rugió.

“En la cabaña, señor. Con él,” tartamudeó Miller.

El coronel entró furioso en la casa y emergió momentos después. En su mano, sostenía un pesado látigo de cuero. Escondida en la cintura, el frío brillo metálico de una pistola. No iba a castigar; iba a borrar.

Marchó hacia los cuartos. Cada paso era un golpe de martillo contra la tierra. Ya no era el amo de Blackwood Manor; era un verdugo que se dirigía a un juicio.

La Consecuencia Final

Dentro de la cabaña, Eleanor y Kato habían oído el rugido del coronel. Sabían que venía. No había adónde correr; la puerta estaba atrancada por fuera. Kato se movió para interponerse frente a Eleanor, protegiéndola con su cuerpo. Ella le agarró el brazo. Por primera vez, no se encogió. La tranquila dignidad que había aprendido de él había forjado una nueva columna vertebral de acero dentro de ella.

La barra fue arrancada y la puerta se abrió de golpe. El coronel se paró en la entrada, una figura monstruosa a contraluz. Su pecho jadeaba, sus ojos inyectados en sangre. “Así que es verdad,” exhaló, al ver la curva innegable del vientre de Eleanor bajo su sencillo vestido. La visión destrozó el último vestigio de su cordura.

“¡Puta!” gritó. “Has mancillado mi nombre con esta inmundicia.” Se abalanzó dentro, levantando el látigo, apuntando a su hija. “Voy a flagelar esta abominación fuera de ti.”

El látigo silbó en el aire, pero Kato fue más rápido. Se movió con velocidad imposible, interceptando el golpe con el antebrazo. El cuero se estrelló contra su carne, pero no se inmutó. Aturdido por este desafío abierto, el coronel tropezó hacia atrás.

“¡Te atreves!” chilló. “¡Te atreves a ponerme una mano encima, animal!” Soltó el látigo, su mano buscando la pistola. “Los mataré a ambos como a los perros que son.”

Mientras desenvainaba el arma, Eleanor gritó, un grito no de miedo, sino de pura rabia. “¡No!” gritó, arrojándose entre él y Kato. “¡No lo tocarás! ¡No tocarás a nuestro hijo!”

El coronel se congeló, la pistola a medio levantar, su mente incapaz de procesar que su hija “inútil” estaba defendiendo al liberto y al hijo que habían creado.

Esa vacilación fue todo lo que Kato necesitó. Se abalanzó contra el coronel con la fuerza de un ariete. El coronel, ablandado por el privilegio, no fue rival para el poder puro de Kato. La pistola se disparó, rasgando el techo, y los dos hombres cayeron al suelo.

Kato le sujetó la muñeca y, con un crujido nauseabundo, el hueso se rompió. El coronel gritó de agonía. La pistola cayó.

La otra mano de Kato estaba en la garganta del coronel. Se inclinó, y la rabia silenciosa de toda una vida reprimida finalmente encontró su voz. “Usted hizo esto,” susurró Kato con una calma mortal. “Usted trajo este odio a mi casa. Pensó que su poder lo convertía en un dios. Pero usted es solo un hombre, un hombre débil y cruel. Y su crueldad ha regresado a casa.”

El coronel intentó arañar la mano de Kato, sus ojos desorbitados al darse cuenta de que su poder no significaba nada allí. Con un último y decisivo apretón, Kato apretó. Hubo un leve chasquido. El cuerpo del coronel se quedó flácido, sus ojos mirando fijamente al techo.

Silencio.

Kato soltó lentamente su agarre y se levantó. Miró el cuerpo del hombre que lo había poseído y atormentado, y que, en un acto final de soberbia, había dictado su propia sentencia de muerte.

Eleanor miró, la mano cubriéndole la boca. No había dolor en sus ojos, solo shock y, debajo, el primer y frágil destello de libertad.

Sabían que el disparo se había oído. La ausencia del coronel se notaría por la mañana. Cuando se encontrara el cuerpo de un terrateniente blanco en la cabaña de un hombre negro, no habría juicio, solo una cacería y una soga.

“Tenemos que irnos,” dijo Kato, sacando a Eleanor de su trance. Ahora.

Él tomó la mano de Eleanor, y ella se aferró con firmeza. Salieron de la cabaña y se adentraron en el bosque que bordeaba la propiedad. El bosque, que siempre había sido el límite de su prisión, se convirtió ahora en su único camino hacia la salvación.

Viajaron de noche y se escondieron de día, sobreviviendo gracias al conocimiento de Kato sobre la tierra. Eleanor, que una vez había luchado por caminar por un jardín, ahora caminaba millas por la naturaleza. Con cada paso que daba lejos de Blackwood Manor, sentía cómo se le caía el peso sofocante de su antigua vida. Ya no era la hija del coronel. Era Eleanor, una superviviente, una mujer a punto de ser madre, caminando hacia un amanecer desconocido con el hombre que le había enseñado lo que significaba ser libre.

En la mansión, la historia oficial fue un trágico accidente. El coronel, borracho, debió tropezar y caer. Su hija y su trabajador más fuerte, habrían aprovechado la oportunidad para huir. Nadie en el poder estaba interesado en la verdad. La idea de que un liberto hubiera matado a su antiguo amo para proteger a la propia hija del amo era demasiado peligrosa para contemplarla. Pero la verdad no murió. Vivió en susurros entre los otros trabajadores que habían escuchado los gritos y habían visto la marcha del coronel hacia la cabaña.

Y así nació la historia del coronel, su hija y el hombre fuerte llamado Kato. No se encontró en ningún periódico, pero se contó en rincones tranquilos, transmitida de boca en boca, una advertencia para los crueles y una historia de esperanza para los oprimidos. Se convirtió en folclore, una leyenda del gótico sureño que recordaba a la gente que incluso el tirano más poderoso construye su trono sobre cimientos que pueden agrietarse.

El destino final de Eleanor y Kato se desvanece en la gran historia no escrita de los miles que buscaron la libertad en el caos de la Reconstrucción. Algunos dicen que llegaron al norte. Otros, que encontraron un terreno escondido en las montañas y fundaron una nueva vida. La versión más esperanzadora cuenta que su hijo nació libre y nunca conoció el nombre de Alistair Blackwood.

El coronel Alistair Blackwood creyó que su poder era absoluto, que podía deshumanizar y desechar a las personas, incluida su propia sangre. Pero la justicia, cuando se le niega un camino recto, a menudo talla su propio canal sangriento. Las acciones del coronel le depararon una vergüenza final y fatal que sepultó su nombre en una tumba sin nombre de leyenda oscura. Su hija regresó embarazada, y él regresó muerto.

News

La Promesa bajo el Árbol de Mango

“Cuando sea mayor, seré tu marido”, dijo el esclavo. La señora rió. Pero a los 23 años, regresó. La Promesa…

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla Puebla de los Ángeles, México. Marzo de 1908. El aire dentro…

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga Bajo el sol implacable del África Ecuatorial, entre 1908…

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega En las tierras altas y frías de Cuenca, donde…

Todos rodean a la madre en este retrato de 1920; lo que están protegiendo de la cámara tomó…

El aire en el estudio fotográfico de Filadelfia en 1920 era frío y estaba cargado del olor acre del polvo…

Una madre posa con sus bebés gemelos en 1907, pero si miras con atención verás que solo hay un bebé…

El Misterio de la Foto de 1907: Una Madre, Dos Nombres y un Solo Bebé Esta es una historia recurrente…

End of content

No more pages to load