La Sinfonía de la Libertad: El Despertar de Bahía

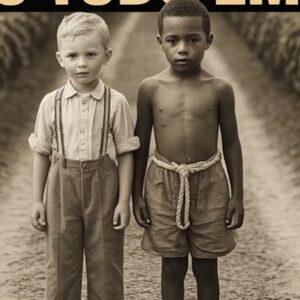

El sol de 1881 caía a plomo sobre los cafetales de Bahía, un gigante ardiente que no tenía piedad ni de la tierra seca ni de las espaldas curvadas de quienes la trabajaban. En aquella pequeña hacienda, el aire era espeso, una mezcla sofocante de polvo rojo, aroma a granos tostados y el sudor rancio de la desesperanza. Allí, en medio de aquel infierno verde y marrón, se encontraba Joaquim, un niño de apenas doce años. Sus manos, aunque pequeñas, ya conocían la dureza de los callos y el peso de la cosecha, pero su espíritu albergaba algo que los grilletes de la esclavitud no habían logrado aprisionar: la música.

Para Joaquim, la música no era simplemente sonido; era su compañera más fiel, un himno de resistencia que ecoaba en las cámaras de su corazón cuando el mundo exterior se volvía insoportable. Mientras otros se doblegaban bajo la mirada cruel de los capataces y el chasquido amenazante de los látigos, Joaquim sentía cómo una melodía invisible pulsaba en sus venas, marcando un ritmo diferente al del trabajo forzado.

Su madre, una mujer de valentía inquebrantable y mirada profunda, solía decirle mientras acariciaba su rostro cansado al final de la jornada: “Mi hijo, el amor y la música son las llaves que abren puertas que ni siquiera imaginamos que existen”. Joaquim se aferraba a esas palabras como un náufrago a una tabla en el océano. Sin embargo, ni siquiera él comprendía todavía la magnitud de la verdad que encerraba aquella frase. No sabía que en las teclas de su vieja sanfona se escondía un poder capaz de transformar no solo su destino, sino el de todos sus compañeros.

El punto de quiebre llegó un día en que el cielo parecía reflejar la oscuridad del alma de la hacienda. Joaquim fue testigo, paralizado por el horror, de cómo uno de sus amigos más cercanos era brutalmente atacado por un capataz. El motivo era trivial, pero el castigo fue desmedido. El grito de desesperación del muchacho reverberó en las entrañas de Joaquim, perforando la resignación que solía envolverlos. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una indignación que incendió su sangre. Aquel grito fue la chispa.

“Es hora de cambiar la historia”, pensó, con una claridad que desmentía su corta edad.

Un plan audaz comenzó a gestarse en su mente: organizar un concierto clandestino. No sería una simple distracción, sino un acto político, una ceremonia de unión. Utilizaría su sanfona para tejer un lazo invisible entre sus hermanos, para recordarles quiénes eran antes de las cadenas. Eligieron como punto de encuentro la sombra de un viejo árbol frondoso, testigo mudo de tantos lamentos, y adoptaron la “manga verde”, una planta que cuidaban con esmero, como símbolo de su resistencia.

La víspera del gran día, la tensión en el aire era palpable, densa como la humedad antes de una tormenta. Joaquim sabía que el riesgo era mortal. Los capataces, hombres de espíritu violento y sedientos de poder, no dudarían en aplastar cualquier conato de rebelión con sangre. La sombra del miedo intentaba asfixiar su determinación, pero la gratitud hacia su madre y la memoria del dolor de su amigo le daban fuerzas.

Cuando llegó el momento, Joaquim se posicionó bajo el árbol. La sanfona pesaba en sus manos, pero su pecho estaba ligero, lleno de una esperanza que brotaba incontenible. El murmullo de la multitud crecía; hombres y mujeres, con los rostros marcados por el cansancio, se congregaban buscando un alivio para el alma. Sin embargo, a lo lejos, las siluetas ominosas de los capataces comenzaron a recortarse contra el horizonte. Se acercaban.

La antorcha de la valentía dentro de Joaquim parpadeó entre el terror y la determinación. ¿Qué debía hacer? ¿Correr? ¿Esconderse? ¿O tocar hasta que sus dedos sangraran?

Eligió luchar. Sus dedos presionaron las teclas y la sanfona exhaló su primer suspiro. La melodía se extendió como un viento fuerte entre los troncos de los árboles, una sonoridad cargada de emoción que golpeó los oídos de aquellas almas cansadas. Era un llamado a despertar. Joaquim sentía la energía pulsante en cada acorde, como si sus propias arterias vibraran en sincronía con el instrumento. Cada nota era una promesa, una declaración indomable de que seguían vivos, de que seguían siendo humanos.

Los trabajadores clavaron sus ojos en él. En ese niño vieron una centella de algo mayor, un recordatorio de su propia dignidad olvidada. Joaquim, sintiendo el peso de esa responsabilidad, tocó con más fuerza. Pero la realidad no tardó en irrumpir. El ruido rítmico y pesado de las botas militares comenzó a competir con la música.

—¡Baja esa sanfona, muchacho! —rugió una voz áspera.

Era el capataz principal, un hombre de mirada gélida y crueldad famosa. El desdén en sus palabras era un filo frío que recorrió la espalda de Joaquim. El pánico amenazó con entumecer sus manos, pero la música ya había tomado posesión de la tarde. Joaquim no se detuvo. Al contrario, las notas sonaron más altas, desafiando el silencio impuesto por el látigo.

—¡Canta, Joaquim! ¡Canta para nosotros! —clamó alguien desde la multitud.

La complicidad se encendió como pólvora. Joaquim sintió los rayos de un futuro posible susurrándole al oído.

—¡No somos solo esclavos, somos seres humanos! —gritó el niño, y las palabras escaparon de su boca como el eco de un espíritu ancestral.

La resistencia estaba viva. Los capataces, acostumbrados a la sumisión absoluta, vacilaron por un segundo, confundidos ante la osadía de aquellas voces unidas. Era un espectáculo inaudito: la música clamando por dignidad frente a la brutalidad desnuda.

El capataz más próximo, incapaz de procesar tal desafío a su autoridad, avanzó con el rostro contorsionado por la ira.

—¡Paren esta payasada! —bramó, alzando el látigo, amenazando con descargar su furia si la música no cesaba.

El tiempo pareció suspenderse. Joaquim, en un acto de pura bravura, miró directamente a los ojos del verdugo.

—¡Continúen cantando! —gritó su madre con todas sus fuerzas, rompiendo el hechizo del miedo.

Joaquim sonrió. Era el momento. No se trataba solo de música; era una guerra de voluntades.

—¡Cállese, mocoso! —el capataz escupió la orden con desprecio.

Pero Joaquim cerró los ojos un instante, conectándose con la fuerza colectiva.

—¡Nosotros somos libres! ¡Nosotros somos libres! —comenzó a corear la multitud como un mantra sagrado, un rugido que nacía desde las entrañas de la tierra.

El capataz, confundido y viéndose despojado de su aura de terror, intentó recuperar el control con violencia. Se acercó más, listo para golpear. Pero Joaquim aceleró el ritmo. La música se volvió frenética, una danza de guerra y alegría.

—¡La lucha es nuestra! —exclamó Joaquim.

De repente, una mujer anciana, con ojos que brillaban como estrellas antiguas, se adelantó y levantó las manos.

—¡Vamos juntos! —gritó.

Su voz fue el catalizador final. La multitud comenzó a corear el nombre de Joaquim, convirtiéndolo en un escudo contra la tiranía. El capataz escaneaba los rostros, buscando miedo, pero solo encontraba desafío.

—Si quieres silenciarme, venid todos juntos. ¡Venid y ved de lo que somos capaces! —desafió Joaquim con una sonrisa que desarmaba.

Cuando el capataz finalmente levantó el látigo para golpear, la multitud no retrocedió. Avanzó. Fue un movimiento de una fuerza tectónica.

—¡Libertad! ¡Libertad! —el grito unísono hizo temblar las hojas de los cafetales.

Entre la multitud, Joaquim vio a Raquel, su amiga de la infancia, con lágrimas en los ojos pero con los puños en alto. Corrió hacia ella y juntos levantaron los brazos.

El capataz, fuera de sí, ordenó a sus hombres atacar. Pero entonces, una voz conocida cortó el aire, deteniendo el tiempo una vez más.

—¡Joaquim!

El corazón del niño dio un vuelco. Era Miguel, su hermano mayor. La imagen del joven, a quien la vida y el trabajo forzado habían endurecido, aparecía ahora como un milagro en medio del caos.

—¡Joaquim, mírame! —la voz de Miguel estaba cargada de urgencia.

Miguel se abrió paso entre la gente y se colocó al lado de su hermano y de Raquel, formando una barrera humana.

—¿Creías que te dejaría luchar solo? Nunca —dijo Miguel, con la firmeza de quien ha decidido su destino.

La escena se completó cuando, emergiendo del campo como una aparición, llegó Ana. Era la amiga de la infancia, el amor soñado de Miguel, una joven que todos creían quebrada por el sistema. Pero allí estaba, con el cabello revuelto y una piedra en la mano.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Joaquim, temiendo por ella.

—No podía quedarme parada. Esta lucha es mía también. Ya no soy aquella niña frágil —respondió Ana con una voz que resonaba a acero.

El capataz principal, viéndose rodeado no por armas, sino por una voluntad inquebrantable, sintió cómo su mundo se desmoronaba.

—¡Soy la ley! —gritó, pero su voz temblaba.

—¡Tú no eres la ley! —respondió Miguel, dando un paso al frente—. ¡Esto es una cuestión de vida! ¡Cada uno de nosotros vale más que tu puño de hierro!

La anciana, que bailaba entre la tensión y la música, se acercó al capataz y lo miró con una compasión que dolía más que cualquier golpe.

—La música es nuestra arma, hijo —susurró, aunque sus palabras llegaron a todos.

El capataz levantó su arma una última vez, apuntando al caos, buscando restablecer el orden a través de la muerte. Pero su mano temblaba. Los ojos de cientos de personas estaban fijos en él. No había odio puro en ellos, sino una humanidad tan abrumadora que resultaba insoportable para alguien que había renunciado a la suya.

—¡Vete! ¡Es tu oportunidad! —gritó alguien desde el fondo.

Joaquim tocó un acorde grave, profundo, que pareció suspender el polvo en el aire. El capataz miró a su alrededor. Miró a sus hombres, que también bajaban las miradas, avergonzados o asustados por la fuerza espiritual que enfrentaban. Miró a Joaquim, al niño que con una caja de madera y viento lo había derrotado.

Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el capataz bajó el arma. Su rostro, antes una máscara de furia, se descompuso en una expresión de derrota y confusión.

—Yo… no puedo continuar así —murmuró, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan.

Fue el sonido de una cadena rompiéndose. No la de los esclavos, sino la del opresor, liberado paradójicamente por aquellos a quienes oprimía.

Ana, viendo la vacilación, habló con firmeza pero sin rencor:

—Estamos listos para crear una nueva historia. Y tú… tú puedes irte o ver cómo cambiamos el mundo.

El capataz dio un paso atrás, y luego otro. Sus hombres lo siguieron, retirándose ante la marea de gente que, sin disparar una sola bala, había ganado la batalla más importante.

La música de Joaquim volvió a subir, esta vez no como un grito de guerra, sino como una celebración de la vida. La multitud estalló en abrazos, lágrimas y risas. Bajo el sol de Bahía, en 1881, un niño, su sanfona y un grupo de almas valientes no solo habían enfrentado a seis capataces; habían transformado su destino.

Aquel día, aunque la esclavitud legal aún persistiría unos años más en el papel, en esa pequeña hacienda de café, el miedo había muerto para siempre. Joaquim miró a su madre, a Miguel, a Raquel y a Ana. Siguió tocando, sabiendo que esa melodía ya no le pertenecía solo a él; era la banda sonora eterna de su libertad.

News

Explorador Desapareció en 1989 — volvió 12 años después con HISTORIA ATERRADORA de cautiverio…

El Prisionero del Silencio: La Desaparición y el Regreso de Eric Langford I. El Verano de la Ausencia Los bosques…

Salamanca 1983, CASO OLVIDADO FINALMENTE RESUELTO — ¡NI SIQUIERA LA POLICÍA ESTABA PREPARADA!

El Secreto de Los Olivos El viento de finales de noviembre soplaba con una crueldad particular aquel jueves 23 de…

Manuela Reyes, 1811 — Durante 9 Años No Sospechó lo que Su Esposo Hacía con Su Hija en el Granero

La Granja del Silencio: La Venganza de Manuela Reyes Andalucía, 1811. En las tierras áridas de Andalucía, donde el sol…

Las Hermanas Ulloa — El pueblo descubrió por qué todas dieron a luz el mismo día durante quince años

El Pacto de las Madres Eternas En el pequeño pueblo de San Martín de las Flores, enclavado entre las montañas…

Un niño sin hogar ayuda a un millonario atado en medio del bosque – Sus acciones sorprendieron a todos.

El Eco de la Bondad: La Historia de Rafael y Marcelo Rafael tenía apenas diez años, pero sus ojos cargaban…

El médico cambió a sus bebés… ¡y el destino los unió!

La Verdad que Cura: Dos Madres, Dos Destinos Brasil, año 1900. La noche caía pesada y húmeda sobre la pequeña…

End of content

No more pages to load