Hay una fotografía que sobrevivió, apenas. Se encontró en una caja de lata debajo de las tablas del suelo de una casa de plantación en Carolina del Sur durante una renovación en 1998. Los trabajadores casi lo tiran, pero uno de ellos se detuvo. Miró más de cerca a la mujer en el marco. Ella estaba de pie detrás de la familia, hermosa, joven, con las manos juntas frente a ella como si intentara desaparecer.

Y en la esquina de esa fotografía, apenas visible, había una pequeña lápida. Sin nombre, solo una fecha. 1862. Los trabajadores le preguntaron al propietario sobre eso. Dijo que su familia no hablaba de ella. Nunca lo habían hecho. Su nombre era Celia. Y lo que les sucedió a sus hijos es uno de los secretos más inquietantes jamás enterrados bajo el suelo del sur. Hola a todos.

Antes de empezar, asegúrate de darle like y suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo de dónde eres y a qué hora estás viendo. De esa manera, YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Esta no es una historia de fantasmas. Esto no es folklore. Esta es una realidad documentada que existió en los márgenes oscuros de la historia estadounidense, repetida en cientos de plantaciones, susurrada en las cocinas y oculta en las biblias familiares.

Se trata de una joven a quien todos llamaban hermosa, que dio a luz a hijos que se parecían a los herederos legítimos del amo, y que vio cómo esos hijos desaparecían uno por uno. Algunos murieron, otros fueron vendidos, y algunos simplemente desaparecieron en el bosque detrás de la casa, sus tumbas sin marcar, su existencia borrada.

Celia nació alrededor de 1835 en una plantación de tabaco en Virginia. Para cuando cumplió 14 años, la habían trasladado a la casa principal. La ama quería tenerla cerca, no porque confiara en ella, sino porque quería vigilarla. Celia tenía la piel clara, con rasgos suaves y ojos que la gente decía que parecían casi grises bajo cierta luz.

En la jerarquía de la esclavitud, esto la hacía valiosa, y la hacía vulnerable de maneras que ninguna ley podría proteger. El nombre del amo era Robert Ashford. Tenía 43 años cuando Celia cumplió 15. Tenía una esposa, Margaret, y tres hijos legítimos. Asistía a la iglesia todos los domingos. Leía de la Biblia en la cena. Y por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, él caminaba por el estrecho pasillo hasta la pequeña habitación donde dormía Celia.

No hay cartas de amor, ni entradas de diario describiendo romance porque esto no era amor. Esto era posesión. Celia no tenía otra opción. No podía rechazarlo. No podía correr. Y cuando quedó embarazada a los 16, toda la casa fingió no darse cuenta. Margaret Ashford lo sabía. Las otras mujeres esclavizadas lo sabían. Los niños lo sabían.

Pero nadie hablaba de ello. Porque hablar de ello sería reconocer una verdad que amenazaba los cimientos mismos de su mundo. Celia dio a luz a su primer hijo en la primavera de 1851. Una niña de piel clara como su madre, con la nariz de Robert, su barbilla. El parecido era innegable. Margaret lo vio de inmediato y la niña fue llamada Sarah, aunque nunca la llamaron así en la casa.

Las mujeres esclavizadas la llamaban el bebé. Margaret no la llamaba para nada. No la miraba. Cuando Celia llevaba al bebé por la casa, Margaret giraba la cabeza, con la mandíbula apretada, las manos aferradas a los brazos de su silla hasta que sus nudillos se ponían blancos. Robert nunca reconoció al niño como suyo, no públicamente, pero le dio a Celia pequeños privilegios.

Ya no trabajaba en los campos. La mantenían en la casa cerca de él, sus tareas eran ligeras en comparación con las de los demás, y esto creó una brecha. Los otros esclavizados la resentían. Pensaban que ella lo tenía fácil. No vieron a los caballeros. No escucharon lo que sucedió tras las puertas cerradas. Solo vieron la superficie.

La chica bonita que no recogía algodón. La chica que comía mejor comida. la chica que parecía intocable. Pero Celia no era intocable. Estaba atrapada. Y Sarah, su hija, era un recordatorio viviente de esa trampa. La niña creció rápidamente. Para cuando cumplió 2 años, ya caminaba, hablaba y reía. Tenía la sonrisa de Robert.

Y esa sonrisa hacía hervir la sangre de Margaret Ashford. Porque cada vez que veía a ese niño, veía la traición de su esposo. Vio su propia humillación. y vio un futuro donde esta chica podría algún día reclamar algo que no le pertenecía. Así que Margaret tomó una decisión. Una mañana de 1853, Celia se despertó y encontró a Sarah desaparecida.

La manta del niño aún estaba caliente. Sus pequeños zapatos aún estaban junto a la cama, pero Sarah no estaba en ninguna parte de la casa. Celia buscó frenéticamente, llamando su nombre, suplicando a las otras mujeres si la habían visto. Nadie la había visto o nadie lo diría. Celia encontró a Robert en su estudio. Se quedó en el umbral, temblando, su voz apenas un susurro.

Le preguntó dónde estaba Sarah. No levantó la vista de sus papeles. Le dijo que el niño había sido enviado lejos, que era lo mejor, que lo cuidarían. Celia preguntó dónde. Le dijo que no importaba. Y luego le dijo que volviera a su trabajo. Nunca volvió a ver a Sarah. Hay registros, libros de plantaciones, facturas de venta, y enterrada en esos documentos hay una sola línea fechada el 18 de abril de 1853.

Una niña, aproximadamente de 2 años, vendida a un estado en Georgia. Sin nombre, sin detalles, solo una transacción. Sarah había sido vendida, arrancada de los brazos de su madre mientras dormía, enviada a cientos de millas de distancia a un lugar al que Celia nunca podría llegar. Y lo peor de todo, era legal. Era normal.

Sucedía todos los días. Celia no habló durante semanas después de eso. Las otras mujeres decían que se movía por la casa como un fantasma. Hacía su trabajo. Ella obedecía órdenes. Pero algo dentro de ella se había roto. Y Margaret se dio cuenta. Margaret, quien había orquestado todo, observó el dolor de Celia con fría satisfacción porque en su mente había ganado. Había eliminado la evidencia.

El recordatorio vivo y respirante del pecado de su esposo había desaparecido. Pero Robert no se detuvo. Seis meses después, Celia estaba embarazada de nuevo. Esta vez, intentó ocultarlo. Se envolvió el estómago con un paño. Llevaba vestidos holgados. Trabajaba más duro, con la esperanza de que tal vez el trabajo terminara el embarazo antes de que se hiciera visible.

Pero en enero de 1854, ya no había forma de ocultarlo. Y esta vez, Margaret no esperó. Le dijo a Robert que si traía otro hijo bastardo a su casa, ella se iría. Regresaría con su familia a Charleston. Ella se llevaría a los niños. Ella lo arruinaría. Así que Robert le hizo una promesa a Celia. Le dijo que este niño sería diferente.

Le dijo que nadie se llevaría a este. Le dijo que podía quedárselo. Y Celia, desesperada y destrozada, le creyó. Dio a luz en marzo de 1854, esta vez un niño. Lo llamó Thomas en honor a su propio padre, un hombre que apenas recordaba. Thomas era pequeño pero saludable. Tenía los ojos de Robert. Y durante unos meses, Celia se permitió esperar. Lo abrazó con fuerza.

Le cantó. Ella imaginaba un futuro en el que tal vez de alguna manera él pudiera ser libre. Pero ese futuro nunca llegó. Porque en una fría mañana de noviembre, Thomas dejó de respirar. Tenía 8 meses. Celia se despertó y lo encontró quieto y en silencio en sus brazos. No hubo advertencia, ninguna enfermedad. Había estado bien la noche anterior, pero ahora se había ido.

El doctor que examinó a Thomas dijo que fue por causas naturales. La mortalidad infantil era común, explicó. Ocurría todo el tiempo, especialmente entre la población esclavizada. Mala nutrición, sugirió. Constitución débil, nada inusual. Lo escribió en su diario y se fue en menos de una hora. Pero Celia lo sabía. No podía probarlo. No tenía pruebas.

Pero sabía que había una taza de leche junto a la cama de Thomas esa mañana. Leche que la misma Margaret Ashford había traído la noche anterior. Margaret que nunca entró en los cuartos. Margaret que nunca había mostrado un momento de amabilidad hacia Celia o sus hijos. Margaret que había sonreído extrañamente cuando le entregó a Celia esa taza y le dijo que se asegurara de que el bebé la bebiera toda.

Celia enterró a Thomas detrás de la casa principal, cerca del huerto. No hubo funeral, ni marcador. Robert no asistió. Estaba en la ciudad ese día haciendo negocios. Cuando él regresó esa noche, Celia intentó decirle lo que sospechaba. Intentó explicarle sobre la leche, sobre la visita de Margaret, sobre el momento.

La golpeó en la cara. Le dijo que estaba histérica. Le dijo que estaba inventando historias para aliviar su propia culpa. Y luego le dijo que si alguna vez acusaba a su esposa de algo de nuevo, la vendería al sur, a los campos de azúcar, donde las mujeres no duraban más de unos pocos años. Así que Celia se quedó en silencio y los meses pasaron y Robert volvió a su habitación.

Para 1855, Celia estaba embarazada por tercera vez. Tenía 20 años. Ya había perdido dos hijos y esta vez no le dijo a nadie. Escondió el embarazo todo lo que pudo. Dejó de comer frente a los demás. Trabajaba encorvada, con su cuerpo oculto. Planeaba dar a luz en secreto para esconder al niño en algún lugar, en cualquier lugar donde Margaret no pudiera llegar.

Pero no puedes esconder a un bebé para siempre. En junio de 1855, Celia entró en trabajo de parto. Fue rápido, violento. Ella dio a luz sola en los cuartos, mordiendo un trozo de cuero para no gritar. otra niña. A esta no le puso nombre. Porque nombrar algo es reclamarlo.

Y Celia sabía que no podía proteger lo que reclamaba. Mantuvo al bebé escondido durante 3 días. La envolvió en trapos, la metió en una caja de madera, le traía sobras de comida para mantener su leche fluyendo. Pero en el cuarto día, Margaret los encontró. Estaba haciendo una inspección de los cuarteles, algo que rara vez hacía. Y escuchó llorar al bebé. Margaret no dijo una palabra.

Simplemente miró a Celia, y Celia lo vio en sus ojos. La misma fría decisión que había visto antes. Esa noche, Celia no durmió. Sostuvo a su hija cerca, susurrando promesas que sabía que no podía cumplir. Y cuando llegó la mañana, el bebé se había ido, al igual que Sarah, al igual que Thomas. Pero esta vez, no había registro de venta, no había entrada en el libro mayor, no había factura. El niño simplemente dejó de existir.

Celia comenzó a hacer preguntas en voz baja al principio. Les preguntó a las otras mujeres esclavizadas si habían visto algo, si habían oído llorar a un bebé, si sabían dónde la había llevado Margaret. La mayoría de ellas miraron hacia otro lado. La apedrearon, pero no podían ayudarla. Ayudarla era arriesgar sus propias vidas, sus propios hijos.

Una mujer, una cocinera mayor llamada Ruth, apartó a Celia una noche. Le dijo que dejara de preguntar. Le dijo que había rumores sobre lo que les sucedía a los niños como los suyos, niños que se parecían demasiado al amo, niños que amenazaban la herencia de los herederos legítimos. Ruth dijo que algunos eran vendidos en plena noche. Algunos fueron entregados a comerciantes itinerantes que no hacían preguntas, y algunos, susurró, nunca salieron de la propiedad.

Le contó a Celia sobre un lugar en el bosque, más allá del viejo granero de tabaco, donde el suelo era blando y los árboles crecían de manera extraña. Dijo que la gente había visto a Margaret caminando allí al amanecer, con las manos sucias y la cara inexpresiva. Dijo que nadie iba allí ya, ni siquiera a cazar. Celia quería ir a buscar, pero Robert la vigilaba ahora. Desde que desapareció el tercer niño, la mantuvo más cerca.

La trasladó a una habitación adjunta a la casa principal, justo al lado de la cocina. Dijo que era por su propia seguridad. Pero Celia conocía la verdad. Él se aseguraba de que no pudiera correr, de que no pudiera hablar, de que se quedara exactamente donde él quería. Y luego volvió a quedar embarazada. 1856, su cuarto hijo.

Tenía 21 años y parecía tener 40. Su cabello había comenzado a encanecer. Sus manos temblaban. Las otras mujeres decían que había dejado de hablar, excepto cuando le hablaban. Se movía por sus días como alguien bajo el agua, lenta y distante. sus ojos se centraban en algo que nadie más podía ver. Si todavía estás viendo, ya eres más valiente que la mayoría.

Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si esta fuera tu línea de sangre. Este embarazo fue diferente. Celia estaba enferma constantemente. No podía mantener la comida en el estómago. Su cuerpo se estaba rindiendo y parte de ella lo aceptaba porque si moría, esto finalmente terminaría. Pero no murió. En febrero de 1857, dio a luz a gemelos, ambos sanos, ambos indudablemente hijos de Robert.

Tenían su cabello rubio, sus rasgos afilados, sus dedos largos. Margaret los vio y se rió. Era un sonido que Celia nunca olvidaría. Alta y fría y completamente vacía de humor. Margaret miró a esos dos bebés y dijo en voz alta frente a todos, “Bueno, ¿no somos prolíficos?” Y luego se alejó.

Los gemelos vivieron durante 6 semanas. Dormían en una pequeña cuna cerca de la cama de Celia. Casi no dormía, aterrorizada de que si cerraba los ojos, al despertar ya no estarían allí. Los observaba constantemente. Apenas comía. Hizo que Ruth probara cualquier comida antes de tocarla. Pero no importaba. Una mañana, ambos chicos estaban muertos.

Sin advertencia, sin lucha. Solo dos pequeños cuerpos, fríos e inmóviles, yaciendo uno al lado del otro. El doctor volvió a venir. Misma conclusión. Causas naturales. Sucede todo el tiempo. Trágico, pero no inusual. Se había ido antes del mediodía. Celia llevó a esos chicos al bosque ella misma, al lugar del que Ruth le había hablado. Y encontró lo que había temido encontrar. Pequeños montículos.

Siete de ellos. Algunos viejos cubiertos de musgo. Algunos más nuevos. Tierra fresca. Sin marcadores. Sin nombres. Solo silencio. Celia cavó dos tumbas más ese día. Usó sus manos desnudas. La tierra estaba blanda, tal como había dicho Ruth. Suave porque ya había sido removido antes. Una y otra vez, ella enterró a sus hijos y los cubrió sin oración.

Porque, ¿qué Dios permitiría esto? ¿Qué Dios permitiría que los niños fueran enterrados en secreto? Sus vidas borradas antes de que siquiera comenzaran. Se quedó allí hasta que oscureció, sentada entre las tumbas, su vestido cubierto de tierra, su mente en algún lugar lejano. Cuando finalmente regresó a la casa, Robert la estaba esperando. Él preguntó dónde había estado. No respondió.

Volvió a preguntar, esta vez más alto. Ella lo miró con ojos que no contenían nada. Sin miedo, sin esperanza, sin dolor, solo vacío. Y por primera vez en su vida, Robert Ashford sintió miedo de alguien que poseía. Celia no habló durante meses después de eso. El hogar se adaptó. Margaret parecía complacida.

La tensión que había llenado la casa durante años finalmente se había disipado. Sin más hijos que la amenazaran, sin más evidencia viva de la infidelidad de Robert, Margaret podía fingir que nada de eso había sucedido. Redecoró. Organizaba fiestas. Sonreía en la iglesia y aceptaba cumplidos sobre su hermosa casa y sus hijos bien educados.

Pero Celia seguía allí. Un fantasma en la esquina, sirviendo comidas, limpiando habitaciones, existiendo pero no viviendo. Y Robert, a pesar de todo, todavía venía a su habitación. Incluso después de todo lo que había perdido, incluso después de las tumbas en el bosque, él todavía creía que tenía derecho. Fue en 1858 cuando algo dentro de Celia finalmente se rompió. Robert vino a su habitación una noche a finales de septiembre. Había estado bebiendo.

Estaba más brusco de lo habitual, más exigente. Y cuando terminó, cuando empezó a irse, Celia habló por primera vez en más de un año. Le hizo una sola pregunta. ¿Dónde están mis hijos? Robert se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Le dijo que se habían ido, que necesitaba olvidarse de ellos, que esta era su vida ahora, y que necesitaba aceptarlo.

Y Celia, esta mujer que había estado en silencio durante tanto tiempo, que había enterrado a sus hijos en tumbas sin nombre y tragado sus gritos, finalmente dijo las palabras que había estado guardando dentro. “Tu esposa los mató.” El rostro de Robert se puso blanco, luego rojo. Le dijo que estaba loca, que era desagradecida, que le había dado una vida mejor de la que merecía, y así era como le devolvía el favor. Le levantó la mano para golpearla.

Pero esta vez, Celia no se echó atrás. Ella simplemente lo miró. Y en esa mirada había algo que le hizo bajar la mano y retroceder hacia la puerta. Se fue. Y a la mañana siguiente, Celia se había ido. Había corrido. En medio de la noche, no había llevado nada más que la ropa que llevaba puesta y se había desvanecido en la oscuridad. Los perros fueron enviados tras ella.

Se contrataron cazadores de esclavos. Se publicaron avisos en tres condados, pero Celia había desaparecido. Algunos decían que había llegado al norte. Otros dijeron que se había ahogado en el río. Algunos susurraron que había regresado a aquellas tumbas en el bosque y simplemente se había acostado entre ellas, eligiendo estar con sus hijos en lugar de vivir otro día en esa casa.

La verdad es que nadie sabe qué le pasó a Celia. No hay registro de su captura, ni certificado de defunción, ni venta. Simplemente dejó de existir en el registro oficial después de septiembre de 1858. Como si nunca hubiera nacido. Robert Ashford murió en 1873. Tenía 63 años. Para entonces, la guerra había terminado. La esclavitud fue abolida.

La plantación había caído en ruinas. Margaret había muerto dos años antes y sus hijos legítimos se habían mudado al norte, sin querer nada con la tierra ni su historia. Robert murió solo en esa gran casa. Rodeado de fantasmas, se negó a reconocer. Cuando se vendió la propiedad, los nuevos dueños encontraron cosas, cartas escondidas en las tablas del suelo, un diario que Margaret había llevado, aunque la mayoría de las páginas habían sido arrancadas, y en la parte trasera de ese diario, con una caligrafía que no coincidía con el resto, había una lista de nombres. Sarah, Thomas, dos entradas sin nombre, y luego los gemelos, Samuel y James, nombres que Celia probablemente les había susurrado en las breves semanas que vivieron, nombres que nunca se pronunciaron en voz alta en esa casa. Los nuevos propietarios también encontraron las tumbas, las nueve, siete pequeñas en el bosque donde Celia había enterrado a sus hijos, y dos más grandes cerca de la casa principal que nadie podía explicar.

El condado vino y los exhumó. No fue posible identificarlos. Los cuerpos estaban demasiado viejos, demasiado deteriorados. Fueron reenterrados en el cementerio local en una sección reservada para personas desconocidas. Sin nombres, sin fechas, solo una única lápida que decía hijos de la finca Asheford. Pero aquí está lo que más me atormenta de esta historia.

No es único. Celia no era la única. Cada plantación en el Sur tenía mujeres como ella. hermosas, de piel clara, atrapadas en las casas de los hombres que las poseían. Y cada una de esas plantaciones tenía tumbas, sin marcar, escondidas, niños olvidados que nacieron en situaciones imposibles y desaparecieron antes de que pudieran amenazar el orden social sobre el cual las familias blancas habían construido su riqueza.

Hay descendientes vivos hoy en día que no conocen esta parte de su historia. Familias blancas con apellidos como Ashford viviendo en casas bonitas, completamente ajenas a que su tatarabuelo tuvo hijos que nunca reclamó. Niños que murieron, fueron vendidos o simplemente desaparecieron. Y hay familias negras con ADN que las conecta a esas mismas familias blancas, llevando la prueba genética de lo que sucedió incluso cuando los documentos fueron destruidos.

En 1998, cuando se encontró esa fotografía, los historiadores intentaron rastrear la historia de Celia. Encontraron los libros de contabilidad. Encontraron el diario de Margaret. Encontraron registros judiciales que mostraban que Robert Ashford había sido demandado dos veces por los propietarios de plantaciones vecinas por interferencia con la propiedad, lo cual era un eufemismo para exactamente lo que piensas que significa. Pero nunca encontraron a Celia.

Sin tumba, sin rastro de ella después de 1858. Desapareció tan completamente como lo habían hecho sus hijos. Algunos historiadores creen que llegó al norte y vivió bajo un nombre diferente. Hay susurros sobre una mujer que coincide con su descripción y que apareció en Filadelfia en 1859 trabajando como costurera y que nunca hablaba de su pasado.

Pero no hay pruebas, solo historias, solo posibilidades. Lo que sí sabemos es esto. Esos niños existieron. Nacieron. Vivieron. Murieron o fueron llevados. Y luego fueron borrados. No por accidente, no por causas naturales, sino por un silencio sistemático deliberado, porque su existencia era inconveniente, porque amenazaban la legitimidad de los herederos blancos, porque eran evidencia de crímenes que la sociedad se negaba a llamar crímenes. La casa sigue en pie.

Ahora es una casa de huéspedes. La gente se queda allí, toma fotos, publica sobre la hermosa arquitectura antebellum, y a veces los huéspedes reportan cosas extrañas. La voz de una mujer cantando nanas en habitaciones vacías, el sonido de un bebé llorando en medio de la noche, la sensación de ser observado al caminar cerca del bosque detrás de la propiedad.

Los propietarios dicen que es una tontería, pero también admiten que no entran en esos bosques y no hablan de las tumbas. Y cuando los huéspedes preguntan sobre la historia de las personas esclavizadas en la propiedad, dan respuestas vagas y cambian de tema rápidamente porque algunas historias son demasiado oscuras para vender.

Algunas verdades son demasiado incómodas para mostrarse en una placa histórica. Y algunas tumbas están destinadas a permanecer sin marcar, escondidas bajo hermosos árboles y un silencio educado, guardando secretos que ciertas familias preferirían que permanecieran enterrados. Pero los hijos de Celia eran reales. Tenían nombres. Tenían rostros. Tenían los ojos de Robert Ashford, su barbilla y su cabello.

Y en algún lugar, en archivos y bases de datos de ADN y árboles genealógicos que la gente recién ahora comienza a rastrear. La verdad sigue esperando, sigue intentando ser escuchada, sigue negándose a permanecer en silencio. Si has llegado hasta aquí, has sido testigo de algo que la mayoría de las personas nunca tendrán el valor de enfrentar. El verdadero costo de lo que se llamó civilización, el verdadero precio de lo que se llamó orden.

Esto no es historia antigua. Esta era la bisabuela de alguien, la línea de sangre enterrada de alguien, el secreto familiar de alguien que nunca debió ver la luz del día.

News

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo, pero al hacer zoom en el rostro del niño, algo se siente…

Era solo una foto de una mujer abrazando a su hijo en 1931. Pero cuando acercas el zoom al rostro…

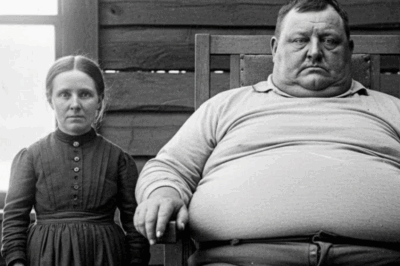

Ella medía 1,22 metros, él pesaba 227 kilos: sus 12 hijos deformes conmocionaron a la ciencia (1897).

En marzo de 1897, un informe de un médico presentado al Journal of Heredity documentó a una familia en el…

Era solo una foto de boda, hasta que hiciste zoom en la mano de la novia y descubriste un oscuro secreto.

Era solo una foto de boda hasta que acercaste el zoom a la mano de la novia y descubriste un…

Era simplemente un retrato de una dueña de plantación y su esclava, hasta que los expertos descubrieron un secreto prohibido.

Era solo un retrato de una dueña de plantación y su esclava hasta que los expertos notaron un secreto prohibido….

Lo que el reportero descubrió en los Apalaches le hizo renunciar a su trabajo y desaparecer para siempre.

En el verano de 1993, un reportero del Charleston Gazette llamado Thomas Whitley se adentró en las Montañas Apalaches con…

El hijo de la familia Monroe nació sin ojos, pero describía a todos a la perfección.

Hay una fotografía que sobrevivió al incendio de la casa Monroe de 1973. En ella, un niño pequeño se sienta…

End of content

No more pages to load